Dans trois jours la sonde DART* de la NASA va planter sa flèche dans le satellite Dimorphos de l’astéroïde Didymos. La mission du même nom est la première expérience visant à dévier un astéroïde. C’est une technique qu’il faut mettre au point dans la perspective où un objet comparable pourrait menacer sérieusement la Terre. C’est donc une entreprise pour laquelle l’humanité entière devrait être reconnaissante à la NASA puisqu’elle l’a conçue et qu’elle la réalise.

*« Double Asteroid Redirection Test » ou simplement « dard » ou « fléchette » en Français.

LICIACube (Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids), un cubesat de 6 unités de l’Italian Space Agency, embarqué à bord de DART et qui doit filmer l’impact le 27 septembre à 01h17 en Suisse (26 septembre à 19h17 aux Etats-Unis – EDT), a été lâché et déployé avec succès dimanche 11 septembre. LICIACube porte deux caméras optiques qui prendront des photos trois minutes après l’impact. Nous disposerons des images deux jours après l’événement. Ces photos complèteront celles de DART elle-même, qui s’arrêteront évidemment avec l’impact.

La manœuvre conduisant à l’impact doit commencer 4 heures avant, lorsque la sonde passera sous le contrôle de son système de guidage automatisé, « SMART Nav ». L’approche finale sera très rapide (le choc doit absolument être violent !) : 176.000 km, trois heures avant l’impact ; 38.000 km, 90 minutes avant impact. C’est à ce moment que la trajectoire d’impact sera figée mais la lune Dimorphos ne sera visible qu’à 24.000 km (1,4 pixels). La caméra DRACO à bord de DART filmera la progression en continu jusqu’à 2 secondes avant l’impact (résolution spatiale inférieure à 20 cm).

DART a quitté la Terre le 24 Novembre 2021. J’avais traité le sujet dans mon article du 27 Novembre. J’en reprends ici certains éléments et je complète :

L’impact d’un « gros » astéroïde à la surface de la Terre est une probabilité faible mais non nulle. S’il survenait sur une zone habitée, les conséquences seraient catastrophiques et elles le seraient presque autant, par ses conséquences indirectes, dans une zone inhabitée.

C’est malgré tout quelque chose qui, avec certitude, doit arriver « un jour » si nous ne faisons pas le nécessaire pour l’éviter (et peut-être ne le pourrons-nous pas). La mission DART est un test de ce que l’on pourrait faire. La théorie selon laquelle la trajectoire du bolide peut être modifiée par un impact (« kinetic impact deflection ») va être vérifiée, quantifiée, et on pourra ajuster les divers paramètres sur lesquels on pourra jouer.

La cible de DART, l’astéroïde Didymos, est composé de deux corps (Didymos veut dire jumeau), le principal, Didymos proprement dit, d’un diamètre de 780 mètres, et le secondaire, « Dimorphos », qui en est son satellite, ou sa lune, d’un diamètre de 160 mètres et qui orbite à 1,18 km du corps principal, à la vitesse de 17 cm/s.

Didymos est un astéroïde géocroiseur, classe d’astéroïdes dont l’acronyme anglais est « NEA » (pour Near Earth Asteroid). Les astronomes estiment à environ 25.000 le nombre de NEA d’une taille supérieure à 140 mètres (on n’en a sans doute identifié que 40%). Pour mémoire, celui de Chelyabinsk qui a explosé dans la basse atmosphère terrestre en février 2013, n’avait que 18 mètres. Didymos (périhélie de 1,014 UA, aphélie de 2,275 UA) que l’on a découvert récemment (1996), est de la catégorie « Apollon », c’est-à-dire que son périhélie est inférieur à l’aphélie de la Terre (demi-grand axe > 1 UA et périhélie < 1,017 UA). Il est donc potentiellement dangereux même si la « rencontre » n’est pas prévue dans les cent prochaines années. L’avantage de cette proximité pour notre test est que Didymos n’est pas difficile d’accès. Lors de l’impact il sera seulement à 11 millions de km de la Terre (Mars est au plus proche à 56 millions de km). Sa dernière approche de la Terre a eu lieu en 2003 et la prochaine aura lieu en Octobre 2022 (le choix de fin septembre 2022 pour l’impact est donc parfait pour en observer les conséquences). Il sera difficilement accessible après 2026 et comme l’approche suivante n’aura lieu qu’en 2062, le prochain test devra se faire sur un autre astéroïde !

Le test consiste à projeter frontalement sur Dimorphos la masse (550 Kg) de la sonde DART animée d’une vitesse de 6,6 km/s (23.760 km/h, tout de même !). La collision doit ralentir la vitesse de Dimorphos sur orbite de moins de 1% (la masse de Dimorphos est de moins de 5 millions de tonnes) mais cela sera suffisant pour changer la durée de son parcours de l’orbite autour du corps principal de plusieurs minutes (la distance de l’orbite de Dimorphos à celle de Didymos sera réduite). Cette durée (« période orbitale ») est actuellement de 11h55 et 20 secondes.

L’intérêt du choix de Dimorphos pour le test est évidemment qu’étant captif de Didymos, la trajectoire de l’ensemble ne sera pas modifiée (ce qui veut dire qu’on ne risque pas de le « recevoir sur la tête » du fait de l’expérience).

L’approche de Didymos sera vue par l’œil de DRACO (« Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical navigation »), télescope à angle étroit à bord de DART. Cette observation sera faite en liaison avec la Terre où les observatoires pourront aussi suivre l’événement car Dimorphos sera en position telle qu’il éclipsera partiellement Didymos (on ne verra pas son ombre se déplacer le long de la surface de Didymos mais on constatera une atténuation de sa luminosité). Lors et après l’impact, le relai de DRACO sera pris, comme dit ci-dessus, par LICIA qui fait aussi partie du voyage (mais qui vient de prendre son autonomie). LICIA pourra donc être le témoin « sur place » (précision 2 mètres par pixel) et retransmettra à la Terre les données et les images précises montrant les conséquences de l’impact. La coopération entre DART et LICIA (donc l’ESA) se fait dans le cadre de ce qu’on appelle la « collaboration AIDA » (« Asteroid Impact and Deflection Assessment »).

Il y aura une suite car une autre sonde, Héra, sera lancée par l’ESA en Octobre 2024 pour, examiner en décembre 2026 le cratère d’impact et faire des analyses très précises (2cm/pixel).

L’inconnue majeure est la réaction de la masse heurtée (bien qu’on ait évidemment fait des hypothèses). L’astéroïde, comme beaucoup de NEA (mais il y a des variétés importantes résultat de l’évolution complexe du système solaire) a une densité très faible, 1,7 +/- 0,4 kg /m3, car il résulte d’une lente agglomération de matière sans action gravitationnelle forte. DART ne va avoir d’action sur lui qu’en raison de sa vitesse et de sa densité. Mais on ne sait pas de combien elle va s’enfoncer dans le sol et si elle ne génèrera que de la poussière ou des fragments plus gros.

DART est la première mission de défense planétaire (« Planetary Defense Mission ») de la NASA (et bien sûr de l’ESA via AIDA), la première mission visant à protéger la Terre des astéroïdes. Elle résulte d’une collaboration avec l’Agence Spatiale Italienne et John Hopkins APL (Applied Physics Laboratory). Il y a d’autres méthodes de « déflection » imaginée mais celle-ci est la plus « mature ». Alternativement on peut imaginer, par exemple, de revêtir l’astéroïde (généralement extrêmement sombre) d’un film réfléchissant sur une moitié de sa surface qui permettrait à la lumière solaire de le dévier. Faire éclater l’astéroïde (avec une bombe atomique comme dans certaines œuvres de science-fiction) ne serait pas forcément une bonne idée car de gros débris pourrait rester sur la trajectoire d’origine.

La sonde a été lancée par une fusée Falcon 9 de SpaceX (qui confirme une fois de plus ses capacités et sa fiabilité). Le satellite est alimenté en énergie par deux « ailes » de panneaux solaires. Leur particularité est d’avoir été enroulés sur eux-mêmes au moment du décollage, pour former deux rouleaux (« ROSA », pour « Roll-Out Solar Arrays »), de part et d’autre de la sonde et qu’ils se sont déroulés après mise en orbite. Mais, d’autres technologies avancées sont / vont également être testées :

« TSA » (« Transformational Solar Array »). Système de captation d’énergie également développé par APL. Les panneaux solaires « boostés » de ce système complètent un ensemble de panneaux classiques. Les nouveaux panneaux sont munis de concentrateurs de lumière et, à surface égale aux panneaux standards, ils doivent procurer 3 fois plus de puissance.

“NEXT-C” (“NASA’s Evolutionary Xenon Thruster–Commercial”) est un système de propulsion ionique utilisant l’énergie solaire, développé par le Glenn Research Center de la NASA et Aerojet Rocketdyne. Comme dans le cas de TSA, NEXT-C n’est pas le système de propulsion principal (hydrazine) mais un prototype auxiliaire.

SMART Nav (« Small-body Maneuvering Autonomous Real Time Navigation ») développée par APL permet un guidage optique autonome (qui, entre autres, permettra à DART de faire la différence entre Dydimos et Dimorphos !).

Cet impact ne sera donc qu’un petit choc sur un petit astéroïde mais un grand pas en avant pour assurer notre sécurité. Ne serait-ce que pour cela, la science astronautique nous est extrêmement précieuse.

liens:

https://www.nasa.gov/specials/pdco/index.html#dart

https://dart.jhuapl.edu/News-and-Resources/files/DART-press-kit-web-FINAL.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/65803_Didymos

https://fr.wikipedia.org/wiki/Double_Asteroid_Redirection_Test

https://www.nasa.gov/planetarydefense/dart

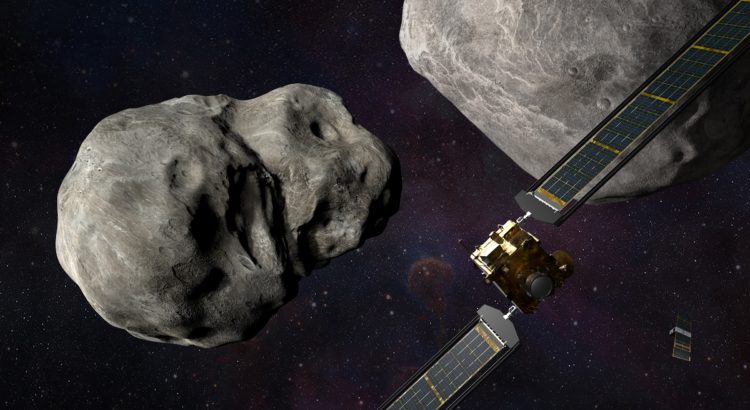

Illustration de titre :

Vue d’artiste de DART à l’approche de Dimorphos. Vous voyez le LICIACube en bas à droite. Crédit NASA/Johns Hopkins, APL/Steve Gribben.

Illustration ci-dessous : échelle de comparaison de Didymos avec des « objets » connus. Crédit NASA/John Hopkins APL

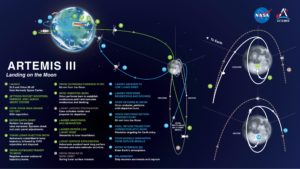

Illustration ci-dessous : La mission DART en image. Crédit NASA/John Hopkins APL:

Pour (re)trouver dans ce blog un autre article sur un sujet qui vous intéresse, cliquez sur :