Cette semaine je passe la parole à Robert Zubrin, ingénieur en astronautique et fondateur de la Mars Society. Son dernier article, paru dans Nautilus* et que vous trouverez ci-dessous, est important à plusieurs titres. D’une part il explique la complexité de l’architecture du programme Artemis de retour des Américains sur la Lune. D’autre part il met bien en lumière le saut technologique que représente le Starship d’Elon Musk et les perspectives fabuleuses qu’il ouvre à l’humanité.

*Nautilus est une revue scientifique et technologique américaine d’excellente réputation. L’article a été publié le 13 mai 2021. Je l’ai traduit :

« A la fin de l’après-midi du 5 mai, Elon Musk a tweeté : « l’atterrissage du Starship est nominal ! ». Musk n’est pourtant pas connu pour ses paroles mesurées et voir ce monstre en acier inoxydable s’envoler était, pour beaucoup, quelque chose qu’on qualifierait davantage de « phénoménal ». Plus de 5 millions de personnes ont regardé le spectacle sur YouTube, peut-être beaucoup en retenant leur souffle, car à l’issue de chaque tentative antérieure le Starship avait pris feu. Pas le SN15. Ce Starship, après avoir grimpé ses 12 kilomètres puis être redescendu dans une configuration « ventrale » – en utilisant son large corps argenté comme frein – descendit lentement, la force de ses moteurs Raptor lui offrant en fin de course un atterrissage en douceur et en parfaites conditions.

Certaines personnes de la NASA ont probablement ressenti un sentiment de soulagement. A la grande surprise de l’industrie spatiale, en avril, la NASA avait attribué à SpaceX un contrat de 2,9 milliards de dollars pour modifier le Starship afin qu’il serve comme élément final du système qui emmènera les astronautes sur la Lune. Le favori pour remporter le poste n’était pas SpaceX mais un poids lourd, le groupement « National Team » (l’Equipe-nationale), composé de la Sté Blue Origin, de Jeff Bezos, et des entrepreneurs habituels de l’aérospatiale que sont Lockheed Martin, Northrop Grumman et Draper Laboratory. Le choix était si inattendu que lorsque le Washington Post en a fuité la nouvelle, certains observateurs bien informés ont refusé de le croire. Les politiques laissaient penser que National team était le pari le moins risqué.

Sans doute, comme on aurait pu le prévoir, les équipes perdantes (qui comprennent également une alliance de petites entreprises dirigée par Dynetics) ont-elles rapidement protesté contre le choix de la NASA, gelant temporairement le programme. Mais puisque SpaceX offre le plus de potentiel, à moins de la moitié du prix proposé par les autres, ce choix prévaudra probablement en fin de compte. La NASA subira sans aucun doute les attaques du Congrès lui reprochant de ne pas jouer le jeu car les politiciens croient qu’elle n’existe que pour répondre à leur besoin d’accorder des avantages économiques à leurs électeurs1. Mais l’agence gouvernementale porte également la bannière de l’esprit pionnier de l’Amérique. C’est une organisation humaine, sujette à toutes les failles du système qui la soutient mais elle a aussi ses moments de lucidité et de courage. Et pour sûr, ce choix est vraiment l’un d’entre eux.

Cette décision a également constitué une avancée décisive pour Musk, bien sûr, lui qui a fondé SpaceX en 2002, tout juste après la vente de sa société de paiement en ligne PayPal, avec l’objectif non moins grandiose que d’amener des humains sur Mars. Je sais bien qu’on dit que les entrepreneurs n’en ont généralement que pour l’argent. Mais les cyniques se trompent à propos de Musk. J’étais de ceux qui ont contribué à le convaincre de faire de Mars sa vocation. S’il voulait simplement plus d’argent, il connaissait bien d’autres moyens plus faciles pour s’en procurer, que de démarrer, parmi toutes autres possibilités, une société d’astronautique, entreprise notoirement difficile avec très peu de chances de succès. Il cherchait à faire des choses d’une importance immortelle. La colonisation de Mars (à côté des voitures électriques et de l’énergie solaire) a emporté sa décision.

Permettez-moi de souligner à quel point le Starship pourrait transformer profondément notre avenir dans l’Espace et apporter à notre compréhension de la vie. Je travaille dans ce secteur depuis un bon bout de temps. À la fin des années 80, je faisais partie de l’équipe de Martin Marietta, aujourd’hui Lockheed Martin, qui a réalisé la conception préliminaire de ce que l’on appelle maintenant le Space Launch System ou « SLS », véhicule phare de la NASA. Il a été conçu à l’origine comme un moyen rapide et simple de créer un lanceur lourd à partir des composants du système du « Shuttle », la Navette spatiale, alors en opérations. Le Starship n’a rien à voir avec le SLS. Il ne ressemble à rien de ce que la NASA a fait auparavant. Il représente un concept entièrement nouveau d’opérations spatiales, et l’impact qu’il pourrait très bien avoir sur la science est extraordinaire.

La NASA prétend toujours que son programme Artemis utilisera le SLS et la capsule Orion pour amener ses astronautes à sa « Gateway » (passerelle), une station spatiale encore à construire, en orbite autour de la Lune. A partir de là, l’idée est de les transférer à un Starship qui les transportera à la surface de notre satellite naturel. La NASA peut effectuer quelques missions de cette façon mais, franchement, la raison profonde est que c’est uniquement pour éviter l’embarras d’avoir passé autant de temps et d’argent sur des systèmes qui n’ont aucun intérêt pratique. Une fois que le Starship sera opérationnel, la logique conduira les choses dans une direction entièrement nouvelle.

En réalité le SLS n’est qu’un Shuttle dont on aurait supprimé l’orbiteur ressemblant à un avion, ce qui permet de remplacer la masse de ce dernier par un étage supérieur et/ou une charge utile considérablement accrue. Une variante aussi simple aurait dû voler au milieu des années 90, et si cela avait été le cas, nous aurions pu la voir servir de technologie permettant un programme spatial beaucoup plus performant au cours du dernier quart de siècle.

Malheureusement, ce n’est pas ce qui s’est produit. Malgré le fait qu’une commission d’experts, dirigé par Jack Kerrebrock, éminent professeur au Massachusetts Institute of Technology, ait recommandé en 1993 qu’un tel propulseur lourd dérivé du Shuttle soit rapidement développé afin de réduire d’un ordre de grandeur le nombre de lancements nécessaires pour créer l’ISS (la Station-spatiale-internationale), cette recommandation a été rejetée par le vice-président de l’époque, Al Gore. Al Gore voulait étendre le programme de construction de l’ISS sur plusieurs décennies, avec des dizaines de lancements de Shuttle et de fusées Proton russes, afin d’« encourager » le développement et le maintien de relations amicales avec les nouveaux dirigeants de la Russie post-soviétique2 (c.-à-d. leurs transférer des fonds). Le SLS a été retardé de deux décennies, jusqu’à ce qu’il soit obsolète, pour cette seule raison.

Cela a malheureusement fait perdre à la NASA une génération entière d’expertise. La responsabilité du développement a été transférée à des personnes qui n’avaient jamais rien fait de tel auparavant, de sorte que le programme (Arès puis SLS) a pénétré en boitillant jusque très avant dans le nouveau siècle, avec une conception finale aux performances possibles dégradées et pas même un vol d’essai à présenter après environ 30 ans d’effort et plus de 20 milliards de dollars de dépenses. En 2005, la NASA a commencé à développer la capsule Orion pour donner aux Américains un moyen d’atteindre l’orbite terrestre après le retrait du Shuttle, qui devait se produire vers 2010 (ce qui fut fait). Cela aurait dû être une simple promenade dans un jardin, mais d’une façon ou d’une autre, encore une fois, la NASA, ses sous-traitants et le Congrès ont réussi à transformer ce projet en un effort de plus de 20 milliards de dollars sur plusieurs décennies, avec pour témoigner de cet effort, un seul vol d’essai, sans pilote, en 2014. Et ce qui est plus grave, c’est qu’en plus du coût la masse d’Orion a enflé. Avec 26 tonnes, le triple de celle de la capsule Apollo, il est trop lourd pour que le SLS puisse le mettre en orbite basse lunaire avec les ergols nécessaires pour en revenir.

Alors l’administration Obama a eu l’idée géniale de construire une station spatiale en orbite lunaire haute. Au lieu d’aller sur la Lune, les astronautes chevauchant Orion auraient pu se rendre sur la « Lunar Orbit Platform » et profiter de la vue. Ou peut-être auraient-ils pu étudier des astéroïdes qui, un jour, auraient pu être conduits jusqu’à l’orbite lunaire en utilisant un mode de propulsion « avancé ». Cela n’aurait-il pas été vraiment « cool » ?!

Je n’étais pas fan de l’administration Trump mais il faut lui rendre hommage d’avoir reconnu que ce plan, dont ils avaient hérité, était totalement ridicule. Elle a annulé la mission, infaisable, de redirection d’astéroïdes et a décidé que la station en orbite lunaire devait être une passerrelle, un « Gateway », pour aller « quelque part ». Ainsi est né le programme Artemis, qui a promis aux Américains qu’ils reviendraient sur la Lune (avec une femme Américaine en tête) avant 2024, pas moins. Pour éviter l’embarras, les gens de la NASA avaient besoin que le SLS, Orion et le Gateway soient utilisés dans le cadre d’Artemis.

Mais ce plan n’était pas très bon. Le programme SLS ne pouvait garantir qu’un seul lancement par an. Ceci en dépit du fait qu’au cours de son programme de 30 ans, le Shuttle, plus complexe, avait atteint un taux de lancement annuel moyen de quatre (et de huit pour les pointes). Ainsi, si on devait lancer une mission lunaire dans un délai raisonnable, elle devait comporter non seulement un SLS pour envoyer une capsule Orion en orbite, mais également plusieurs autres lanceurs de puissance moyenne (non récupérables !) pour livrer un véhicule au Gateway afin qu’un équipage puisse le prendre pour aller à partir de là jusqu’à la surface lunaire et en revenir. La NASA a réuni environ un milliard de dollars pour des études de projet d’ingénierie et a lancé un appel d’offres de propositions d’architecture de mission à l’industrie afin de développer des concepts de véhicules d’accès à la Lune pour répondre aux besoins d’un tel plan.

En avril 2020, la NASA attribua des contrats de conception préliminaires à trois compétiteurs : National team dirigée par Blue Origin, « Dynetics », et SpaceX. National team, avec un devis représentant la part du lion, 579 millions de dollars, proposa un atterrisseur maladroit à trois étages non réutilisables. Cela correspondait précisément au concept irréalisable que la NASA avait en tête pour son plan de mission. L’équipe Dynetics, constitué de 25 petites entreprises, avec un devis de 253 millions de dollars, proposa un petit atterrisseur à un étage et à réservoirs largables qui, bien que divergeant quelque peu (et avec raison) de la demande, lui correspondait de manière générale3.

SpaceX, avec un devis de 135 millions de dollars, proposa un concept radicalement différent : le Starship. Ce devrait être un système de lanceur lourd entièrement réutilisable, à deux étages, alimenté par des moteurs au méthane-oxygène, d’une capacité à peu près à mi-chemin entre le SLS et la plus puissante Saturn V du programme lunaire Apollo. En raison de la réutilisabilité du Starship, son utilisation induirait un coût égal à moins de 1% du premier ou du second. Ces caractéristiques, à elles-seules, changeraient le monde, mais il y a plus : le Starship-vaisseau-spatial serait conçu pour être ravitaillé en orbite terrestre basse par des Starships-réservoirs (« tankers »), lui permettant d’aller plus loin, par exemple jusqu’à Mars, où le système de propulsion pourrait être ravitaillé à nouveau par des ergols produits facilement à partir de l’abondante glace d’eau et de l’atmosphère de dioxyde de carbone de la planète rouge.

Pour la mission Artémis la plus simple – envoyer une cargaison de l’orbite terrestre basse à la surface lunaire – le Starship ferait bien l’affaire, se présentant avec son vaste volume habitable et ses volumes de stockage de propergols avec, en plus, une capacité d’emport de 100 tonnes de fret ce que personne d’autres ne peut faire, à condition qu’il puisse être ravitaillé avec huit vols de tankers (NdT : pour l’approvisionner en ergols pour les vols aller et retour). Un inconvénient est que, pour que le Starship atterrisse, il faudrait que ses moteurs d’atterrissage soient remontés vers le haut du véhicule, de telle sorte que son puissant échappement ne cratérise pas la surface. Mais le plus gros problème sera de fournir tous les ergols nécessaires pour permettre les opérations du Starship au-delà de l’orbite basse terrestre.

Il faudrait au moins 10 vols de tankers pour ravitailler un vaisseau spatial fonctionnant comme ferry entre l’orbite lunaire basse et la surface lunaire, ou 14 s’il est obligé d’utiliser le Gateway. Cette exigence, cependant, pourrait être réduite en développant des technologies pour extraire l’oxygène du régolithe lunaire. Les roches lunaires sont composées d’une variété d’oxydes métalliques contenant en moyenne environ 50% d’oxygène en poids et la combinaison propulsive du Starship est de 78% d’oxygène. En extrayant l’oxygène lunaire (et en produisant du métal au cours du processus), le nombre de vols de Starships nécessaires par mission pourrait être divisé par trois, ce qui accélèrerait considérablement le développement lunaire.

Contrairement aux concepts concurrents, le Starship ne se limiterait pas à fonctionner comme un ferry de l’orbite lunaire à la surface de l’astre : il pourrait ouvrir la voie pour Mars4. Il a été conçu dès le départ pour rendre l’installation humaine de Mars abordable, c’est pourquoi le Starship répond à un objectif de coût beaucoup plus exigeant que tout ce dont un simple programme d’exploration pourrait avoir besoin. Même pour un prix élevé, comme 300 millions de dollars par astronaute, la NASA sauterait sur l’occasion d’envoyer ses hommes sur Mars pour l’explorer. Mais ce prix ne serait pas pertinent pour n’importe qui se portant volontaire pour partir s’établir sur Mars. Pour que la colonisation de Mars soit réalisable, le prix du billet sur le Starship doit être suffisamment bon marché pour qu’une personne de la classe moyenne puisse se l’offrir.

Une telle personne pourrait être en mesure de recueillir 300.000 $ en vendant sa maison et un bon travailleur pourrait obtenir une somme similaire en hypothéquant son travail (comme cela a été fait au temps de l’Amérique coloniale). Parvenir à un tel prix de billet nécessiterait de réduire les coûts de lancement et de transport spatial d’au moins trois ordres de grandeur par rapport à ceux qui prévalent aujourd’hui, ce qui n’est possible qu’en rendant les systèmes de transport spatial, réutilisables : un Boeing 737 coûte environ 100 millions de dollars et transporte généralement environ 100 passagers— s’il était détruit après un seul vol, les billets coûteraient plus d’un million de dollars par personne. Ce n’est qu’en rendant le Starship réutilisable que les voyages dans l’espace peuvent être rendus abordables comme le sont les voyages en avion.

En février 2020, j’ai voyagé avec ma femme, Hope, à Boca Chica, une petite ville du Texas sur une terre très plate et basse, près de la frontière mexicaine, là où SpaceX développe son Starship et s’étend rapidement. Musk veut y créer une ville et l’appeler « Starbase ». Un groupe de mariachi jouait à l’extérieur, divertissant de longues files de personnes attendant pour demander un emploi. Des centaines étaient déjà à l’œuvre dans le complexe. Bientôt, il y devrait y en avoir des milliers. Il était évident que Musk ne construisait pas de navire, il construisait un chantier naval. Au cours de son programme de navettes déroulé sur 30 ans, la NASA a construit cinq Shuttle, un tous les six ans en moyenne. Lors de notre visite, Musk se préparait à construire des prototypes de Starship à raison d’un par mois, ce qu’il a fait.

Plutôt que de choisir de tout analyser pendant des années ou des décennies avant d’effectuer un premier test en vol, comme l’a fait la NASA, l’approche de Musk consiste à construire, lancer, s’écraser, résoudre les problèmes, puis réessayer. Il s’est frayé un chemin au travers de la problématique de presque toute l’enveloppe de l’étage supérieur du Starship. Avec le succès du vol SN15, il est désormais en mesure de le faire voler encore et encore. Musk vise des altitudes plus élevées et une perfection opérationnelle accrue jusqu’à ce que son équipe puisse le faire les yeux bandés. Les SN16 et SN17 qui intègrent encore plus d’avancées par rapport au SN15, sont presque terminés.

Qu’un programme spatial soit mené non pas avec trois ou quatre mais avec des dizaines de vaisseaux – et éventuellement des centaines – est révolutionnaire. Les lancements de Starships se compteront par semaine, voire par jour. Le taux moyen de quatre vols de Shuttle par an signifiait qu’avec un coût annuel de programme de 4 milliards de dollars par an, le coût réel d’un seul vol était de 1 milliard de dollars. Une noria transorbitale de Starship, employant 5.000 personnes, coûterait à peu près la même somme par an. Musk a pour objectif de gérer 200 vols par an, ce qui est possible avec 20 vaisseaux opérationnels seulement, chacun remis en vol à nouveau tous les 36 jours. Cela donnerait 5 millions de dollars par vol, soit 1/200ème du coût du Shuttle avec cinq fois sa charge utile, pour une amélioration globale de mille fois.

Les avantages du Starship pour l’exploration robotique et humaine sont difficiles à surestimer. Perseverance récemment arrivé sur Mars, peut y déposer une tonne en surface. Le Starship, avec sa capacité de 100 tonnes, peut y faire débarquer une armée de robots. Ceux-ci pourraient inclure de nombreux explorateurs de type Persévérance et des versions beaucoup plus grandes de l’hélicoptère Ingenuity. De plus petits rovers équipés de caméras haute résolution pourraient cartographier la zone, transmettre les données à la Terre et permettre à des millions de scientifiques de parcourir le paysage en réalité virtuelle et de diriger les machines vers tout ce qui leur semble intéressant. Des robots-constructeurs aussi, peut-être sous forme humanoïde, pourraient construire une base martienne capable de convertir le dioxyde de carbone et la glace d’eau en ergols pour les fusées fonctionnant au méthane et à l’oxygène pour le stocker dans des réservoirs. Avec une telle structure, entièrement constituée à l’avance, des Starships pourrait commencer à envoyer des hommes sur Mars.

Les rovers sont des outils merveilleux, mais ils ne peuvent résoudre les questions scientifiques fondamentales que Mars – autrefois très semblable à la Terre primitive – pose à l’humanité : la vie est-elle un phénomène singulier, propre à la Terre, ou est-elle également apparue sur Mars ? Si oui, a-t-elle utilisé le même système d’information ADN-ARN, ou un autre ? La vie telle que nous la connaissons sur Terre est-elle LA vie, ou est-ce juste un exemple entre autres, parmi une vaste tapisserie de possibilités ? Trouver des preuves de la vie passée impose une chasse aux fossiles. Perseverance s’y appliquera, mais des « limiers » humains – capables de voyager loin sur des terrains difficiles, d’escalader, de creuser, de travailler délicatement et de suivre intuitivement des indices – pourraient faire ce travail beaucoup mieux. Trouver la vie existante pour déterminer sa nature nécessitera de forer jusqu’à des centaines de mètres pour atteindre les eaux souterraines où la vie pourrait encore prospérer, en prélevant des échantillons, en les cultivant et en les soumettant à analyse. C’est à des années-lumière des capacités de rovers robotiques.

Mais il y a plus. Le Starship ne nous donnera pas seulement la possibilité d’envoyer des explorateurs humains sur Mars, la Lune et d’autres destinations du système solaire interne, il nous offrira une augmentation de deux ordres de grandeur de la capacité opérationnelle globale pour faire à peu près tout ce qu’on veut faire dans l’espace. Cela inclut non seulement la poursuite d’un programme musclé de sondes vers le système solaire externe et rendant économiquement faisable toutes sortes d’investigations expérimentales en orbite terrestre, mais encore la possibilité de construire des télescopes spatiaux géants. Beaucoup de nos connaissances en physique sont issues de l’astronomie parce que l’Univers est le plus grand et le meilleur laboratoire qui soit. Il n’y a pas de meilleur endroit pour faire de l’astronomie que l’Espace. Le télescope spatial Hubble, au miroir de 2,4 mètres de diamètre, a fait des découvertes extraordinaires. Que pourrons-nous apprendre une fois que nous serons capables de construire des télescopes de 2,4 kilomètres de diamètre dans l’espace profond ? Les possibilités dépassent littéralement l’imagination. »

Robert Zubrin est aussi président de Pioneer Astronautics, société d’étude qui a obtenu plusieurs contrats de la NASA. L’édition 25ème anniversaire de son livre fondateur, The Case for Mars, The Plan to Settle the Red Planet and Why We Must , a été récemment publiée par Simon et Schuster. Vous pouvez le suivre sur twitter.

Notes de bas de page :

- M. Machay, M. & A. Steinberg. “NASA funding in Congress : Monney matters”, in European Journal of Business Science and Technology 6, 5-20 (2020).

- J.M. Logsdon & J.R. Miller. « US-Russian cooperation in human space flight: Assessing the impacts». NASA.gov (2001).

- Bien que clairement meilleure sur le plan conceptuel que l’offre de National team, la conception de Dynetics n’a jamais vraiment eu de chance, car l’équipe qui la constituait n’était pas assez crédible pour se voir confier la responsabilité de quelque chose d’une telle importance pour le programme spatial. Cependant Dynetics a reçu une bonne compensation en étant chargé d’assurer une large base de soutien à Artemis.

- Il ne faudrait que deux vaisseaux-réservoirs pour faire voler un Starship à vide vers Mars, ou cinq (NdT : un pour la mise en orbite du vaisseau spatiale et quatre pour la suite du voyage aller) si on l’envoie avec 100 tonnes de cargaison.

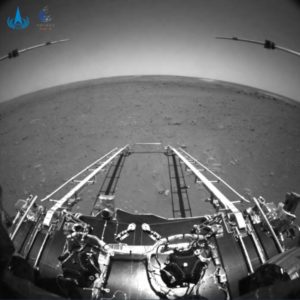

Image de titre: un Starship approchant la Lune. Crédit AleksandrMorrisovich /Shutterstock

Publication d’origine :

https://nautil.us/issue/100/outsiders/the-profound-potential-of-elon-musks-new-rocket?mc_cid=a5b9967fe7&mc_eid=b569b718a5

Présentation de Nautilus :

https://nautil.us/about