A la surface de Mars, il n’y a pas de route, beaucoup de cailloux, des « flaques » de sables mouvants, des dunes, des ruptures de pentes. Tous ces obstacles posent problèmes pour les véhicules qui s’y déplacent. Le rover Spirit s’est ensablé, Curiosity a dû rebrousser chemin pour éviter le même sort et on doit ménager ses roues d’aluminium qui sont très abimées par les roches acérées sur lesquelles il a dû rouler.

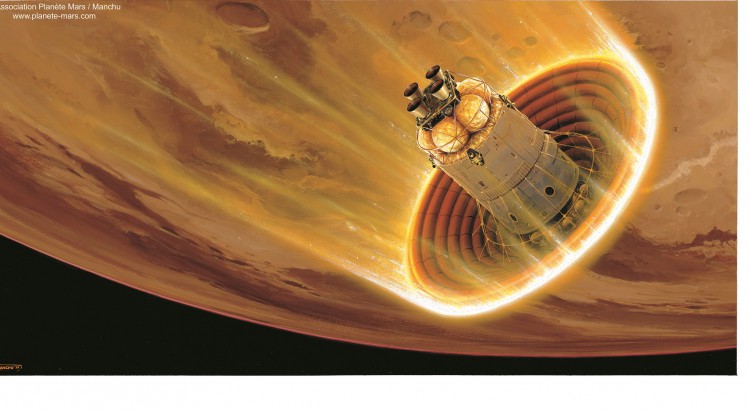

Que faire ? Utiliser la voie aérienne semble une alternative logique. Le problème est que la densité de l’atmosphère ténue (0,006 bar) est équivalente à celle qui existe à 35 km au dessus du niveau de la mer (de la planète Terre !). Dans ces conditions les engins volants plus lourds que l’air ont énormément de mal à obtenir une portance (« lift ») suffisante. La vitesse peut palier cette difficulté mais les pistes nécessaires à l’envol des drones-avions seraient très longues et les drones-hélicoptères qui seraient les plus utiles pour l’observation, semblent trop lourds. Par ailleurs leur autonomie serait réduite par le fait que l’essentiel de l’énergie qu’ils pourraient embarquer devraient être consacrée à leur sustentation. Reste les engins plus légers que l’air.

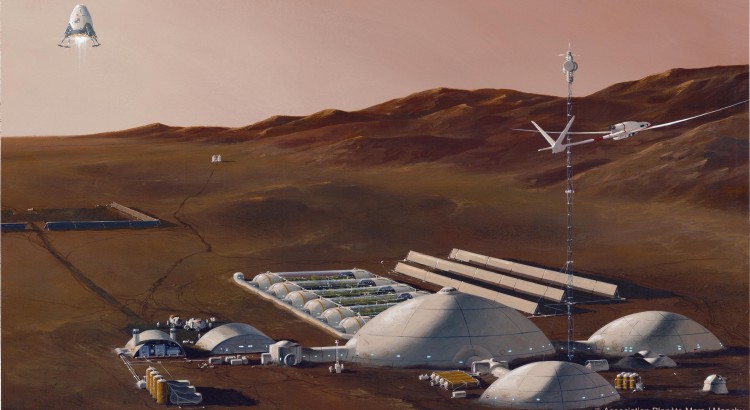

Les dirigeables (plutôt que les ballons) semblent la solution. Ils présentent l’avantage de ne consommer d’énergie que pour se diriger et non pour se maintenir en l’air. Ils pourraient au cours de longues missions, explorer les canyons, les fonds de cratères, les falaises, ou simplement les territoires difficilement accessibles du fait de la présence de nombreux rochers, de pierres ou de bancs de sable. Ils embarqueraient des caméras, des radars, des spectromètres pouvant obtenir des définitions beaucoup plus fines que les satellites. Récemment le problème s’est posé de l’identification de la nature des « RSL », ces lignes brunâtres apparaissant sur certaines pentes aux heures chaudes. Les raies étaient trop fines pour être isolées par les spectromètres embarqués sur satellites. Ce ne serait pas le cas pour les mêmes appareils placés à bord de ces machines volantes.

Alors de tels dirigeables sont-ils possibles ?

Un concept, le « StratoBus », mis au point en 2014 chez Thalès Alenia Space par l’ingénieur Jean-Philippe Chessel, permet de l’espérer. De dimensions importantes (malheureusement !), 70 à 100 mètres de long, 20 à 30 mètres de large, ce dirigeable-drone à l’enveloppe extérieure en toile de fibres de carbone, non rigide, serait gonflé à l’hydrogène. Il pèserait 5 tonnes (rappelons que le lanceur lourd de la NASA, le « SLS » pourrait déposer 20 tonnes en surface de Mars) et pourrait emporter une charge utile de 250 kg à 20 km d’altitude. Son énergie proviendrait de panneaux solaires épousant les courbes de l’enveloppe sur un quart de la surface et, pour la nuit, de piles à combustible réversibles (fournies par CEA Liten). La collecte d’énergie solaire serait maximisée par l’orientation permanente vers le soleil de la surface couverte de panneaux solaires, grâce à un anneau fixé autour du ballon permettant de tourner l’enveloppe. A l’intérieur du ballon un concentrateur solaire permet de doper la quantité d’énergie reçue.

Certes les conditions martiennes ne sont pas vraiment les mêmes que les conditions terrestres. Il faudrait que le dirigeable puisse voler à une altitude équivalente à 35 km mais, d’un autre côté, on pourrait lui assigner une charge utile plus faible (pour mémoire la masse des instruments embarqués par le rover Curiosity est de 80 kg). Comment le gonfler ? Sur Mars, on pourrait relativement facilement obtenir de l’hydrogène à partir de l’eau ou, alternativement, du monoxyde de carbone (CO) à partir du gaz carbonique (CO2) de l’atmosphère (mais la portance donnée par ce gaz plus lourd serait évidemment trop faible). Au départ de la Terre, on pourrait relativement facilement le loger non gonflé et plié dans un module de vaisseau spatial (cylindre de 8 mètres de diamètres et de 8 mètres de hauteur).

Pour l’adapter à Mars il faudrait faire un effort mais l’étude « vaut le coup » et le coût (par rapport aux autres engins d’exploration). Alors quelle école d’ingénieurs va se lancer ?

Lien : https://www.thalesgroup.com/fr/worldwide/espace/magazine/space-qa-stratobus

Image à la une: StratoBus © Thales Alenia Space, Master Image Productions