Jeudi 2 août 2018 : le Vatican apporte sa pierre abolitionniste au vieux problème de la mort pénale jugée « inadmissible » et définitivement supprimée dans l’Union européenne des 28 États. Dès le mois de mai, le pape François fait inscrire au Catéchisme de l’Église catholique (article 2267) que la « peine de mort est une mesure inhumaine qui blesse la dignité personnelle ».

Jeudi 2 août 2018 : le Vatican apporte sa pierre abolitionniste au vieux problème de la mort pénale jugée « inadmissible » et définitivement supprimée dans l’Union européenne des 28 États. Dès le mois de mai, le pape François fait inscrire au Catéchisme de l’Église catholique (article 2267) que la « peine de mort est une mesure inhumaine qui blesse la dignité personnelle ».

L’Église s’engagera dès lors pour son « abolition partout dans le monde ». La mort pénale reste une « mesure inhumaine qui humilie » et porte atteinte à l’inviolabilité de la personne humaine ».

L’aggiornamento pontifical corrige le catéchisme de 1989. Il légitimait la mort pénale en tant qu’« unique moyen pour protéger efficacement de l’injuste agresseur la vie d’être humains ». Si le Vatican n’a officiellement aboli la peine capitale qu’en 1969, la voix universaliste du pape François fait écho à celle des philosophes des Lumières.

L’anathème pontifical permettra peut-être de renforcer la croisade abolitionniste mondiale.

Dans l’histoire de l’humanité, la mort pénale est la peine la plus ancienne infligée déjà dans la cité grecque et sous le droit romain. Elle recule partiellement durant la Moyen Age pour la justice compensatoire qui permet la réparation par la taxe du sang versé. De grands penseurs ou théologiens l’ont alors légitimée. Saint-Augustin (354-430) fait de la mort pénale la sanction légitime contre le pécheur avili dans la cité de Dieu. Même son de cloche chez Thomas d’Aquin (1224/1225-1274). Le théologien forge pour plusieurs siècles la doctrine classique de la mort pénale contre les irrécupérables.

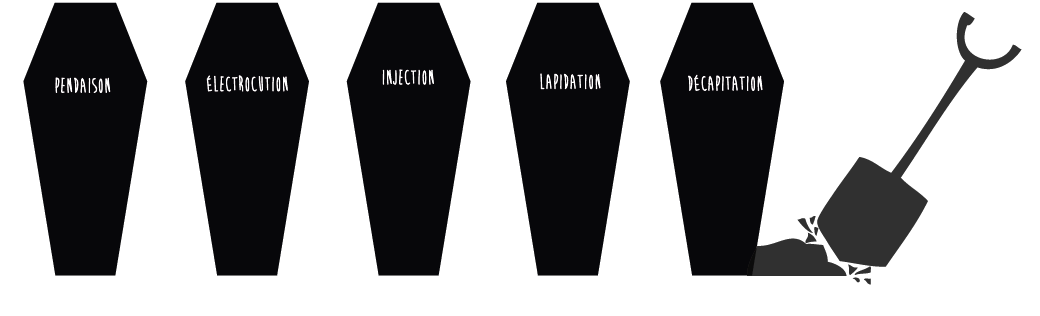

Dès la genèse de l’État moderne au XVIe siècle, attribut de la souveraineté absolue, la mort pénale culmine en Europe avec la justice patibulaire. Le supplice public doit intimider le peuple et prévenir le crime. À partir de 1750, si la peine de mort se banalise sous la forme de la pendaison infamante — sauf les nobles qui ont le privilège de la décapitation pour échapper à l’infamie du bourreau — sa légitimité est critiquée par les magistrats et les philosophes « éclairés » comme Cesare Beccaria (1738-1794).

En 1764 à Livourne, sous le couvert de l’anonymat, il publie son célèbre pamphlet Dei delitti e delle pene (Des délits et des peines). L’ouvrage devient un best-seller européen. Il est vite mis à l’index des livres impies. Encensé par Voltaire, il marque les pères fondateurs de la démocratie américaine. En moins de cent pages, Beccaria détruit la tradition juridique et morale de la mort pénale. Il montre qu’elle est inutile et non nécessaire. À sa nature injuste s’ajoute son inefficacité contre le crime.

Bref, la mort pénale est incompatible avec les droits naturels des individus. Utiles à la société, les travaux forcés corrigent le criminel le plus dangereux selon Beccaria. Idéalement, ils permettent de le resocialiser dans le respect de son humanité.

En outre, le pays conservateur de la peine capitale nourrit la violence sociale des crimes de sang les plus épouvantables comme le montre aujourd’hui la criminologie comparée des États nord-américains abolitionnistes et non-abolitionnistes.

Si les Lumières minent la légitimité de la mort pénale contre les apologistes du gibet, le législateur révolutionnaire (Code pénal de 1791) la maintient mais abolit les supplices identifiés au despotisme. Dès 1850 environ, au siècle du grand abolitionniste Victor Hugo, l’abolition progressive de la mort pénale est liée à la démocratie et au libéralisme étatique. Par exemple, le gouvernement genevois supprime la mort pénale en 1871 sous la houlette de la majorité progressiste des radicaux. Nation des droits de l’Homme, la France reste la lanterne rouge européenne avec l’abolition de 1981.

Au delà du débat confessionnel, quel écho au message pontifical dans les trop nombreux États non-européens qui persistent à appliquer la mort pénale ? Contre toute logique humaniste et sécuritaire.

Lecture: Michel Porret, Beccaria. Le droit de punir, Paris, éditions Michalon.

Lien: http://www.acatfrance.fr/peine-de-mort

LDM: 34

En 1836, la chaîne est remplacée par les voitures hippomobiles puis bientôt les fourgons cellulaires qui mettent les détenus à l’abri des regards. Entre-temps, les entrepreneurs privés sont remplacés par des fonctionnaires étatiques du service de la justice ou de l’administration pénitentiaire (1). Le monopole pénal que l’État détient depuis le XVIe siècle est devenu incompatible avec la privatisation de la coercition judiciaire. Cette modernité pénale est la nôtre.

En 1836, la chaîne est remplacée par les voitures hippomobiles puis bientôt les fourgons cellulaires qui mettent les détenus à l’abri des regards. Entre-temps, les entrepreneurs privés sont remplacés par des fonctionnaires étatiques du service de la justice ou de l’administration pénitentiaire (1). Le monopole pénal que l’État détient depuis le XVIe siècle est devenu incompatible avec la privatisation de la coercition judiciaire. Cette modernité pénale est la nôtre. éthique pénale n’est pas compatible avec des intérêts privés. A moins de retourner vers l’Ancien régime des délits et des peines.

éthique pénale n’est pas compatible avec des intérêts privés. A moins de retourner vers l’Ancien régime des délits et des peines.