PODA (Arsène Doyon–Porret), “L’enfant dans la ville”, feutre et crayon de couleurs, 21 x 30 cm, 2 décembre 2022.

PODA (Arsène Doyon–Porret), “L’enfant dans la ville”, feutre et crayon de couleurs, 21 x 30 cm, 2 décembre 2022.

Récemment, le Ministère de l’intérieur (France) évoque les «risques de la rue» pour les enfants. L’injonction sécuritaire est préventive et alarmiste:

Dès qu’il est en âge de comprendre, apprenez à votre enfant les règles élémentaires lui permettant de traverser la rue en toute sécurité./Dissuadez-le de jouer aux abords de la chaussée./Faites en sorte qu’il ne soit jamais seul. Faites-le accompagner par une personne de confiance./Apprenez-lui les règles élémentaires de la circulation à vélo.

Ainsi, la ville n’est plus faite pour les enfants. La «surautomobilisation» urbaine est non seulement une plaie sociale et environnementale, mais aussi le fléau de l’enfance pédestre ou cyclo-mobile. Les rues se vident des fillettes et des garçonnets. «Où sont passés les enfants des villes?» demande récemment l’éditorialiste du Monde Clara Georges (14 septembre 2022). Elle ajoute : «on ne voit quasiment plus d’enfants seuls dans la rue. Pour aller à l’école, 97 % des élèves d’élémentaire sont accompagnés.»

Aux abords des écoles genevoises, bardées du gilet jaune fluorescent, les inflexibles et dignes patrouilleuses scolaires réfrènent -parfois difficilement- la prédation mécanique des SUVistes qui continuent de confondre les passages jaunes avec l’anneau gris d’Indianapolis, malgré les panneaux visibles de limitation de vitesse. Mille incidents quotidiens émaillent l’existence piétonne des plus petits quand ils se déplacent encore seuls entre l’école et le logis. Même sur les trottoirs. La mécanisation automobile a changé la physionomie urbaine. La ville a perdu les visages rieurs de l’enfance. Comment aujourd’hui un enfant peut-il courir les rues, battre les pavés et fendre les foules, hors de la prédation mécanique?

La disparition de Quick et Flupke

«Quick et Flupke, gamins de Bruxelles». Le célèbre duo de polissons est dessiné et publié par Hergé dès le 23 janvier 1930 dans les pages du journal Le Petit Vingtième, avant la mise en albums en noir blanc (1930-1940), puis en couleurs (1949-1969). Quick, l’ainé, le garçonnet hardi aux cheveux bruns, avec son bonnet foncé et son col roulé (rouge dans les versions colorées en 1949). Flupke, le plus petit, blond, parfois gauche, avec son manteau (vert dès 1949).

Si la rue leur appartient, ils sont constamment sous l’œil paternaliste, réprobateur ou parfois complice de l’Agent 15. Casque et grosse moustache, sosie des deux détectives Dupond-t, cet îlotier chaplinesque veille au grain de l’ordre public que malmènent les deux galopins farceurs. Agent de proximité, l’Agent 15 surveille et parfois punit!

Autant Tintin est un aventurier cosmopolite qui sillonne la planète, autant les deux garçonnets sont ancrés en ville. Une ville populaire et bourgeoise. Des centaines de vignettes peignent leurs exploits urbains dans le quartier industrieux et populaire des Marolles à Bruxelles, entre le pharaonique palais de justice dû à l’architecte Joseph Poelaert et l’église de la Chapelle.

Innocence et espiègleries de Quick et Flupke

Le temps turbulent de l’enfance est citadin. Nuit et jour, il se décline pour Quick et Flupke entre le logis familial, les rues, les places publiques avec ou sans monument, les terrains vagues, les squares, les fêtes foraines, les chantiers, les terrasses de bistrots, les musées et l’école, avec de rares excursions campagnardes, de temps à autre pour camper en bons scouts, parfois aux sports d’hiver ou balnéaires, d’autres fois pour regarder les trains ou les vaches, voire jusqu’en Écosse afin d’observer le monstre du Loch Ness.

La ville est un théâtre du jeu enfantin

La ville est un théâtre ludique. Les garnements des Marolles multiplient les illégalismes, les facéties et les malices irrévérencieuses. Ils font feu de tout bois: tir à l’arc dans le chapeau d’un passant vengeur; batailles homériques de boules de neige; dénichage de merles; affichages sauvages et détournements d’affiches; bravades et provocations répétées de l’Agent 15 (catapultages d’objets divers, cigares explosifs; courses-poursuite; etc.); escalade d’une statue; acrobaties cyclistes; partie de luge; bris de carreaux dignes des films burlesques; jets de lasso qui finissent mal; foot sur les terrains vagues; etc. Le rue devient parfois une piste de ski. La rue est le théâtre de l’enfance dans l’attente de l’aventure.

L’essentiel est ailleurs

Le monde irrévérencieux des farceurs Quick et Flupke est celui d’une ville familière. Une cité bien disparue, enfouie aujourd’hui dans la mémoire enfantine. Une ville où la sociabilité piétonne prime et l’emporte encore un moment sur les menaces mécaniques, pourtant toujours plus vives, chaque jour plus acérées, attisées aussi par les kamikaze en trottinettes électriques. Une ville où les îlotiers veillent et protègent comme toute bonne police de proximité. L’Agent 15 réprimande paternellement les galopins, parfois en les menant par l’oreille chez le «commissaire». Il les sanctionne et les rabroue, mais il joue aussi aux billes avec eux. En grommelant, il les rappelle à l’ordre, mais quand il confisque leur fronde… c’est pour mieux l’utiliser.

La métaphore urbaine

Quick et Flupke: nous lisons moins une série réaliste qu’une métaphore en vignettes de l’idéal urbain, de la bonne ville à échelle humaine, des rapports sociaux d’interconnaissance. Une ville aimable où peuvent vivre les enfants qui s’y émancipent. Une cité fraternelle où la police cesse de sentir “assiégée” (je vous demande bien pourquoi?) et ne se borne plus à fendre les avenues, toute sirène hurlante, mais, parfois, s’arrête pour aider un enfant à traverser la rue que sillonnent les SUVistes impénitents.

La ville a besoin d’une culture policière de la bienveillance îlotière de proximité. La ville a besoin d’une culture automobile en répit voire en repli. A quand le retour de Quick et Flupke, ce duo de l’enfance joyeuse?

Michel Porret vient de publier av. Frédéric Chauvaud: Le procès de Roberto Rastapopoulos, Georg, 2022.

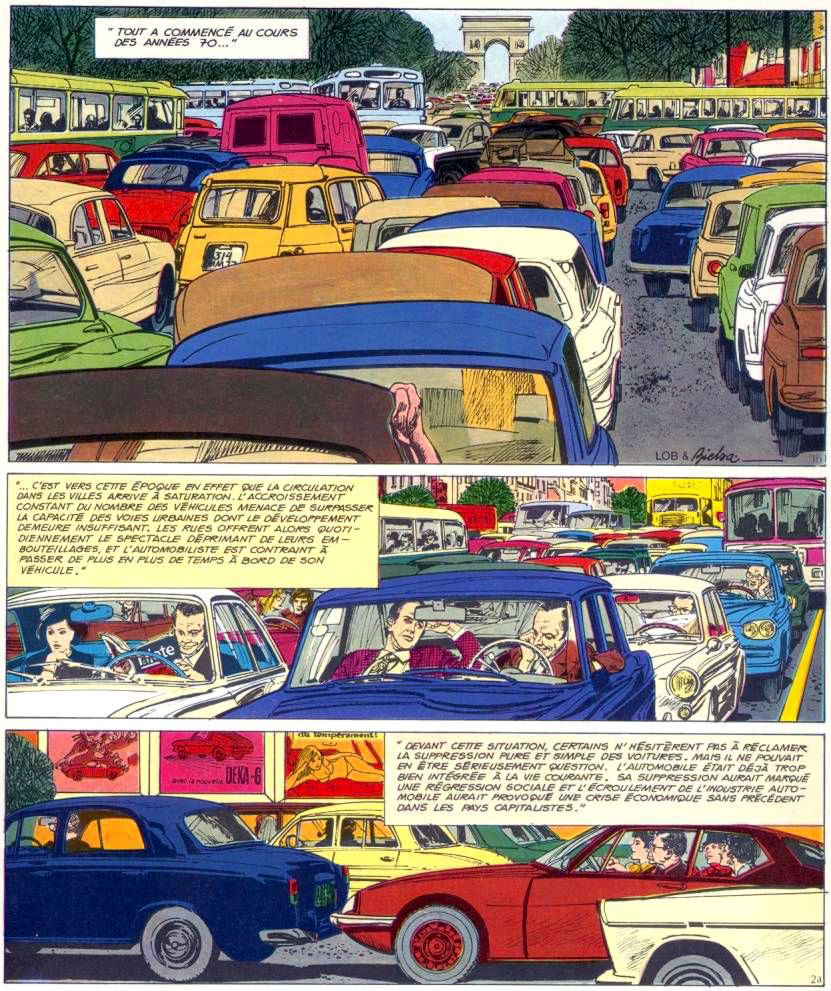

Invention industrielle spectaculaire, maillon fort de l’économie capitaliste, la voiture a forgé les usages sociaux et les représentations collectives de liberté et d’émancipation contemporaines. Dans la culture cinématographique, évidemment lié aux grands espaces, le road movie en est l’illustration la plus notoire. Or, l’automobilocratie commença insidieusement au début des années 1970 … !

Invention industrielle spectaculaire, maillon fort de l’économie capitaliste, la voiture a forgé les usages sociaux et les représentations collectives de liberté et d’émancipation contemporaines. Dans la culture cinématographique, évidemment lié aux grands espaces, le road movie en est l’illustration la plus notoire. Or, l’automobilocratie commença insidieusement au début des années 1970 … !