Barbelés

Le « camp » est la matrice de la spatialité urbaine. Bien longtemps dans l’histoire, il est en outre le lieu mobile de rassemblement précaire ou sécurisé des armées en campagne. Puis, le camp spatialise la déportation politique, l’internement des combattants, l’occupation d’un pays, la concentration forcée, l’extermination de masse, le génocide. Inventé aux États-Unis dans les années 1870 pour clôturer la prairie puis les réserves indiennes, le barbelé délimite le camp de concentration d’êtres humains. Avec son système sécuritaire qui culmine dans le mirador et l’enceinte électrifiée, le barbelé en est la frontière matérielle et intimidante. Les baraques de bois et les blocs de béton spatialisent dans l’enceinte blafarde du camp son horreur inhumaine comme le montre notamment le poignant moyen-métrage d’Alain Resnais Nuit et brouillard (1955).

Goulag, Lager

Du système concentrationnaire à la structure de police et de rétention des réfugiés : avec des structures très semblables, le camp est multiforme dans sa finalité d’enfermement. À l’aube de la Grande Guerre, depuis 1914, l’expression « lien d’internement des civils » se banalise alors que dans la Russie soviétique et l’Allemagne nazie les camps institutionnalisent le système pénitentiaire du travail forcé en régime stalinien (goulag) et le dispositif d’extermination du régime nazi (Lager). Depuis 1949 au sud de Beyrouth, Chatila est un camp de réfugiés palestiniens, placé sous la protection de l’UNRWA. En 1982, il est le théâtre du massacre de 2500 Palestiniens. Si aujourd’hui, 500 000 Palestiniens vivent en camp au Liban, plus d’un million de réfugiés syriens sont dispersés à travers le même pays.

Par millions

Au seuil désemparé du XXIe siècle, entre insécurité alimentaire, urgences sanitaires, désespoir collectif, drames intimes, violence interpersonnelle, désespoir juridique, les camps sont devenus une réalité planétaire pour des millions d’adultes et d’enfants qui y sont concentrés. Livrés à la criminalité organisée que les camps suscitent. En 2015, le HCR estime à 17 millions le nombre de réfugiés dans le monde: 40% vivent dans des camps officiels. Déplacés, migrants, réfugiés, exilés, apatrides, déportés, demandeurs d’asile, sans-papiers, clandestins, « déguerpis » : peu importe le vocabulaire qui se banalise dans le langage médiatique et la « galaxie humanitaire », le camp est devenu le lieu de vie forcé des humains qui ont tout perdu. Souvent, ils n’ont plus rien à perdre— à l’instar des victimes de catastrophes naturelles comme au Tchad.

Nomadisme forcé

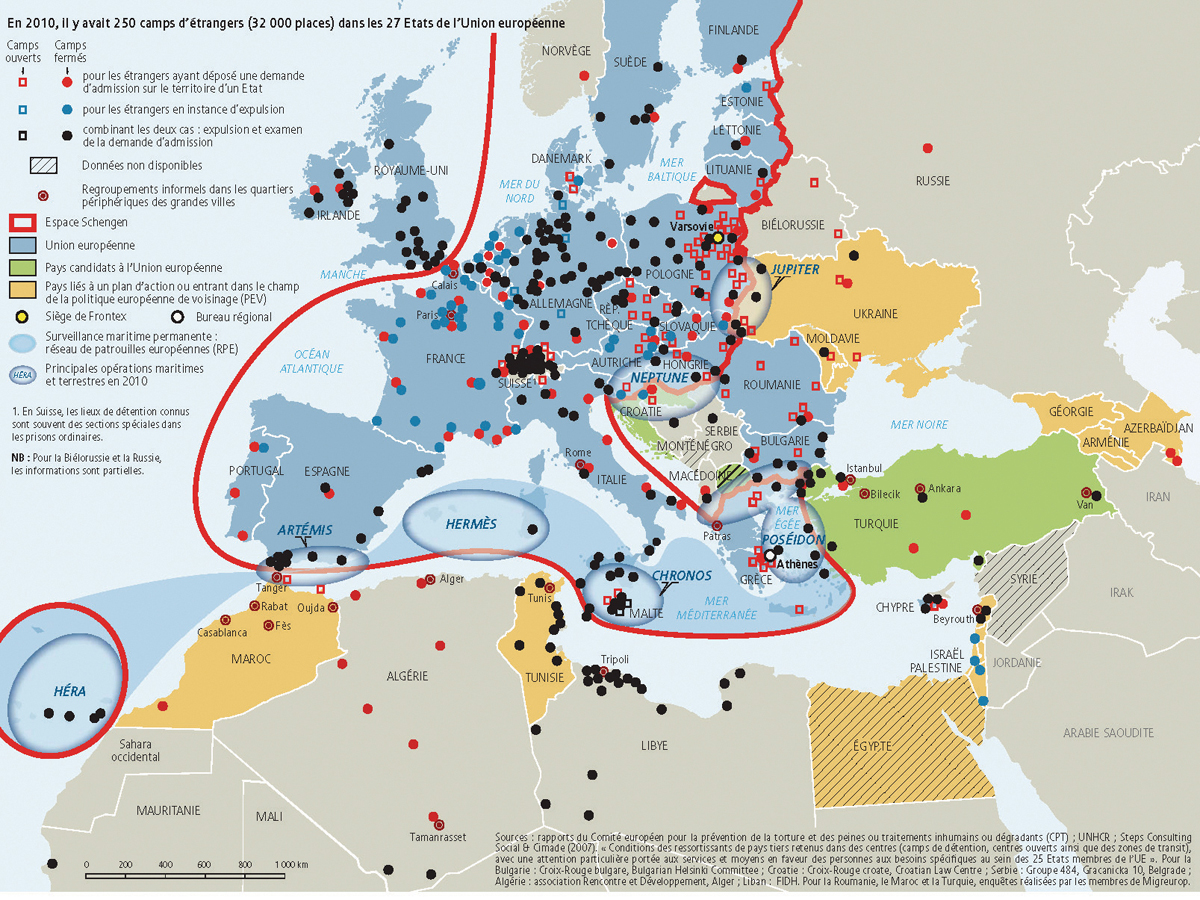

Hommes, enfants, enfants: les personnes déplacées occupent la scène des conflits internationaux et civils. Les camps émaillent donc l’effarant théâtre des migrations humaines forcées. Emblème de l’impuissance politique du XXIe siècle à pacifier le monde, le camp matérialise l’espace de rétention nommé accueil « humanitaire ». En France, inauguré en 1999 pour les migrants du Kosovo, le « centre d’accueil » de Sangate près de Calais fermé en 2002 est devenu la « jungle » renfermant d’innombrables « sous-camps » (dont « Tioxide-Calais », un site industriel désaffecté classé « Seveso »). S’y entassent près de 3000 déracinés de la guerre — notamment arrivés d’Afghanistan, d’Erythrée, de Somalie, du Soudan, de Syrie. Calais : la miniature de la violence de l’histoire contemporaine qui culmine dans les déplacements collectifs et le nomadisme forcé des personnes coupées de leurs pays. Des enfants arrachés à leurs racines et à leur enfance.

Le mal du camp

Entre rhétorique militaire et idéologie exterminatrice (nazisme : « Konzentrationslager »), « mettre en camp » signifie concentrer des individus dans un espace sécuritaire. Jamais ne sont utilisés les concepts réparateurs et véritablement humanitaires d’accueillir, de protéger, de secourir ou d’abriter. Le camp c’est le mal de la rétention contrainte dans le mal du nomadisme forcé, de la clochardisation planétaire. En découlent les euphémismes administratifs de centres de rétention, de détention, d’expulsion. Innombrables procédures d’enfermement des errants sans condamnation que guide la culture carcérale du confinement des indésirables sociaux. Stade suprême de la police des déracinés, l’« encampement » (néologisme prometteur proposé par le sociologue Michel Agier, Un Monde de camps, 2014) devient lentement une des dispositifs contemporains du gouvernement du monde, une manière radicale de gérer les « indésirables ».

Encampés

Tentes, baraques, caravanes, containers, immeubles désaffectés, sites industriels ruinés : du campement spontané de fortune au camp solide pour humains déplacés, les abris précaires et morbides des déracinés de la guerre et de la misère deviennent progressivement des « camps-villes ». Les bidonvilles et les ghettos de la postmodernité sociale et politique induisent dangereusement la xénophobie parfois haineuse de plus nantis que hantent les peurs du déclassement social et de la chute dans la misère. Figures pathétiques du désordre mondial, les « encampés » tentent de survivre à tout prix dans les camps hétéroclites du malheur. Ils incarnent dans la dignité et aussi dans la colère légitime le signe le plus désastreux de l’inégalité planétaire— entre prédation financière, désastres écologiques et guerres toujours recommencées. Les camps: étapes consternantes des migrations forcées promises à l’inflation démographique.

Trois lectures indispensables : Michel Agier, Un monde des camps, Paris, La Découverte, 2014 ; Olivier Razac, Histoire politique du barbelé, Paris, Champ Flammarion, 2009 ; Alain Rey, avec des photographies de Guillaume Lavit d’Autefort, Parler des camps au XXIe siècle. Les étapes de la migration, Paris, Trédaniel, 2016.