Amies et amis, collègues et collègues, évoquent et affrontent l’ennemi invisible qui nous plonge dans le mal et le désarroi, tout en déjouant la sérénité analytique des sciences humaines. Que faire pour créer le temps qui passe tous confinés dans le confinement ou dans le jardin de la bibliothèque ? Ne rien faire au moment de ce basculement dans l’anomalie sociale lorsque nulle vie n’est indigne ? Des discours sensibles qui ressoudent la compréhension et la fraternité au-delà de la quarantaine domestique dans la ville silencieuse où les murs sont couverts de discours, où les piétons avancent soupçonneux et masqués, où les oiseaux printaniers les plus inattendus s’égayent comme jamais, où les nuits muettes ressourcent la sérénité. Des mots plutôt simples, parfois consolateurs. Ils donnent du sens au moment inédit de l’effroi pandémique. Ce péril qui dévoile la vie à huis-clos de la communauté du dedans. Des mots pour penser les fragiles libertés après la défaite de Covid-19. Un civisme intellectuel en quelque sorte. Dans la cité vulnérable, travaillons pour comprendre.

Merci!

Générique

Signataires:

Christophe Charle (Historien, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, IHMC) ; Frédéric Chauvaud (Historien, Université de Poitiers) ; Valérie Cossy (Spécialiste de littérature contemporaine, Université de Lausanne) ; Anne-Emmanuelle Demartini (Historienne, Université Paris XIII); Catherine Denys (Historienne, Université de Lille); Pascal Engel (Philosophe, EHESS) ; Arlette Farge (Historienne, EHESS) ; Claude Gauvard (Historienne, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) ; Laurence Guignard (Historienne, Université de Lorraine) ; Benoît Melançon (Spécialiste de littérature moderne et contemporaine, Université de Montréal) ; Vincent Milliot (Historien, Université Paris VIII) ; Alain Morvan (Écrivain, spécialiste de la littérature anglaise, ancien recteur d’académie) ; Marc Ortolani (Historien du droit, Université de Nice) ; Michelle Perrot (Historienne, Université Paris-Diderot) ; Daniel Roche (Historien, Collège de France) ; Gabriella Silvestrini (Philosophe, Università del Piemonte Orientale, Vercelli) ; Xavier Tabet (Spécialiste de littérature, langue et de civilisation italiennes, Université Paris 8) ; Elio Tavila (Historien du droit, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia).

Bande son :

John Coltrane, Impressions, 1963, “After the Rain”,

Visuel :

Arsène Doyon – – Porret (Genève, né le 22 novembre 2009): “La bibliothèque et les nuages”.

Christophe Charle (Paris) : Que faire ?

L’historien ou l’historienne, sauf exception, se méfie des urgences du présent. S’il a choisi de consacrer sa vie même au passé proche c’est pour prendre du recul. Le confinement et l’avalanche d’informations déprimantes tous les jours le mettent à rude épreuve. Plus de lieux spécifiques pour se réfugier (archives, bibliothèques), seul espace restant, la chambre ou le bureau, seul horizon le face à face hypnotique avec l’écran d’ordinateur où l’on fouille dans les vieux fichiers, les textes abandonnés, les projets avortés remis à plus tard pour trouver ce fameux recul aussi indispensable que l’oxygène pour les malades en assistance respiratoire. Quelques heures puisées dans un ailleurs pour échapper à l’ici-bas angoissant, à la distance obligatoire avec les autres, pour pouvoir renouer des liens volontaires et non contraints avec un monde qu’on essaie de reconstituer alors que le monde entier se défait, se paralyse. On pourrait aisément stigmatiser cette attitude de la mise entre parenthèses, cet alibi de la tour d’ivoire. Elle peut cependant encore avoir une vertu en temps de panique.

La communication sur l’épidémie dont on nous abreuve et dont les vacillements permanents soulignent crument la grande incertitude de ceux et celles qui la mettent en œuvre nous livre un matériau de choix pour pratiquer le cœur de notre métier, la critique permanente des sources, si nous ne voulons pas complètement subir le cataclysme ambiant. Autre effet boomerang de la crise actuelle, cette discordance des temps, l’indice majeur de la modernité selon une proposition que j’avais émise il y a près de dix ans (Discordance des temps, une brève histoire de la modernité, Paris, A. Colin, 2011). En quelques mois elle a pris une ampleur si flagrante que plus personne n’adhère à ce qu’étaient les illusions d’hier.

Même le président des États-Unis, ce rêveur fou, a dû abandonner sa rhétorique conquérante et reconnaître la misère de la plus grande puissance militaire de tous les temps, tétanisée et sinistrée par un malheureux petit virus invasif, plus efficace qu’un tir de missile nord-coréen. La fin de l’histoire plus que jamais n’est pas pour demain. Travaillons à comprendre.

Frédéric Chauvaud (Poitiers) : Un couple de mésanges

Bien que situé à Poitiers, dans une sorte de grand corridor préservé du Covid-19, j’avais pris, comme directeur de la MSHS, dès le vendredi matin du 13 mars, des mesures pour assurer, dans les meilleures conditions le confinement. Deux jours plus tôt, j’avais fait un cours aux étudiant(e)s d’histoire de première année sur les pandémies du XIXe siècle et du début du siècle suivant (la peste, le choléra et la grippe espagnole), en donnant quelques définitions sur les animacules, les vibrions, la létalité, les bacilles, les virus…, insistant sur les effets de la maladie, les solidarités et les mouvements de panique, sans savoir que l’actualité allait brusquement lui donner un sens particulier.

Chez moi, lorsque la ville s’est enfoncée dans un silence nouveau, qui n’était pas celui du dimanche d’une ville de province, il a fallu malgré tout assurer la « continuité » administrative de l’équipe fédérative et la « continuité » pédagogique pour les étudiant(e)s, créant ainsi une sorte de bouillonnement à l’intérieur de la maison, qui verra se multiplier les visioconférences, bouillonnement qui contraste encore aujourd’hui avec l’inertie inédite des rues avoisinantes. Pas une voiture, pas un piéton, pas même un chien. Seul un couple de mésanges qui avait élu domicile dans la courette apporte des nouvelles en direct, et non par l’entremise des écrans, du monde extérieur. Il a été suivi par un couple de pigeons et puis par un couple de moineaux. Dans un futur proche, ils seront peut-être les véhicules volants de la communication entre voisins.

Valérie Cossy (Lausanne) : Un héron dans les yeux

Après presque trois semaines de confinement bien sage, je me décide à aller chercher les livres abandonnés sur mon bureau. La dématérialisation a des limites. Avant d’apparaître en ligne sous forme de pdf, les textes exigent parfois que l’on touche des livres. Je vais reprendre le métro pour la première fois depuis le 13 mars. Les cadences sont respectées comme si de rien n’était. Entre (rares) passagers on ne se regarde pas franchement en souriant. Arrivée à l’Anthropole (ça s’appelle comme ça), je peux entrer en « badgeant »… comme si de rien n’était. Mais je dois téléphoner à « Uni SEP » pour annoncer ma venue car désormais l’institution tient à l’œil toute allée et venue sur ses terres. J’entre dans un bâtiment vide aux échos de cathédrale (l’impression est seulement sonore). Dans la solitude inquiétante du bâtiment, je renonce à l’ascenseur, même pour grimper au cinquième. La paranoïa me guette mais elle me fait faire de l’exercice.

Derrière la porte du bureau m’attend un premier miracle : les orchidées abandonnées se sont déployées en mon absence. Tournées face au soleil qui tape contre une vitre sans store, bien serrées le long de deux tiges arquées, leurs fleurs sont parfaites, gracieuses. Je les regarde et les imprime dans mon cerveau. Et je m’attaque à mon travail de manutentionnaire à la photocopieuse. Puis je remplis mon sac à dos des livres à ramener chez moi et décide de rentrer à pied par les bords du lac. Mais avant-même d’atteindre le paysage de carte postale du Léman m’attend le deuxième miracle de la journée : en marchant le long de la route cantonale vide, je me retrouve à deux mètres d’un héron debout sur le talus. L’espace lui appartient désormais plus que d’habitude. Il me fixe. C’est la première fois de ma vie que je regarde un héron dans les yeux. Un instant de magie, comme un ralenti, qui efface provisoirement le reste du monde.

Anne-Emmanuelle Demartini (Paris) : Confinée dans le confinement

Paris, dans un appartement du 10e arrondissement, 84 m2, un couple d’universitaires et deux adolescentes confinés depuis près de trois semaines. Trois semaines de ménage. Trois semaines de cuisine. Surtout de cuisine. Les filles y tiennent : « manger c’est la seule chose agréable qu’on peut faire ». Alors j’épluche, je touille, je fais rissoler, je me creuse la tête pour trouver un plat nouveau à faire. Après, il faudra nettoyer la cuisine, remplir le lave-vaisselle. Et penser au linge. Je me fais du souci, pour ma mère, confinée à 1000 kms de moi, pour mes filles qui commencent à ne plus tourner rond, pour le grand Est, pour les Italiens, pour le monde. Je gère les RDV médicaux, les annulés et les indispensables. Je vais demander pour la cinquantième fois à l’aînée si elle a avancé ses lettres de motivation pour Parcoursup, aider la cadette à se connecter au cours de maths : ce sera avec mon propre ordinateur, car nous ne disposons pas d’un ordinateur chacun. Pour le bureau, pis encore : je partage un coin de la salle de séjour. En temps normal, pour me concentrer, je vais à la Bibliothèque Nationale ou au café, mais là, je suis coincée…

D’autant que trois jours après le début du confinement, mon conjoint s’est mis à faire des cours sur zoom : pas facile, dans ces conditions, de réfléchir, de parler, de passer dans la pièce, etc. Quand je ne suis pas dans la cuisine, je me confine dans ma chambre. Et quand je reprends la main sur mon ordinateur, je dépose le tablier de la mère de famille au bord de la crise de nerfs pour chausser les lunettes de la directrice de département dévouée. Mission (nécessaire mais quasi impossible) : assurer la continuité pédagogique. Des séries sans fin de mails pour mesurer la fracture numérique au sein du département, récupérer les mails personnels des étudiants, répondre aux interrogations des collègues, parler « modalités de contrôle des connaissances » etc. Mon imprimante a expiré, sans que j’aie pu récupérer la nouvelle que j’avais commandée. Pas de chance. Impossible d’imprimer un texte pour le travailler, pas même une autorisation de sortie… Ni temps ni lieu pour avancer des travaux ou rédiger un article. Juste quelques moments de répit pour taper un cours ou scanner un article à envoyer aux étudiants.

Alors, intellectuelle, attachée aux sciences humaines, en plein exercice de pensée critique face à la crise du covid-19 ? Ou plutôt une professeure d’Université, que la situation inattendue confronte à son déclassement social, contraint à exécuter la partition attendue de la femme à la maison, soucieuse, nourricière et ménagère, en lui offrant pour distraction l’absorption dans quelque tâche administrative ingrate : confinée dans le confinement.

Catherine Denys (Lille) : Les gros geckos

En mai 2019, j’avais acheté un billet d’avion et réservé un logement pour passer 15 jours à l’île Maurice en avril 2020. Je fais des recherches sur l’histoire de la police de l’île au XVIIIe siècle, sur des archives locales passionnantes. Archives-plage, la combinaison du bonheur pour une historienne qui aime la mer ! J’ai imprimé les réservations et les ai punaisées près du frigo.

Tous les jours, depuis la fin de mai 2019, chaque fois que je passais devant ces papiers, je comptais les semaines qui me séparaient du séjour. Je rêvais à l’eau chaude et transparente du lagon, aux petits poissons des récifs, aux rangées de flamboyants le long des routes, aux mangues trop mûres qui s’écrasent sur le sol, aux oiseaux jaunes et rouges, aux gros geckos vert fluorescent, aux champs de canne à sucre qui ondulent sous le vent, à l’océan turquoise, au Morne majestueux, à l’accent chantant du français mauricien, à la beauté des saris, au goût sucré des petits ananas vendus dans la rue, à la moiteur tranquille de la salle de lecture des archives, aux fabuleux registres de la police royale et à mille autres détails enchanteurs qui me revenaient en mémoire des séjours précédents.

Avril 2020 est arrivé. Je n’irai pas à Maurice. Ce n’est pas grave.

Tous ces rêves qui nourrissaient l’anticipation, la promesse, l’impatience du séjour à venir, n’existaient que par la mémoire des séjours antérieurs. Le futur se nourrissait du passé et illuminait le présent d’un hiver morne. Je n’ai rien à regretter.

Je n’ai qu’à fermer les yeux pour imaginer l’eau chaude et transparente du lagon, les petits poissons des récifs, les rangées de flamboyants le long des routes, les mangues trop mûres qui s’écrasent sur le sol, les oiseaux jaunes et rouges, les gros geckos vert fluorescent, les champs de canne à sucre qui ondulent sous le vent, l’océan turquoise, le Morne majestueux, l’accent chantant du français mauricien, la beauté des saris, le goût sucré des petits ananas vendus dans la rue, la moiteur tranquille de la salle de lecture des archives, les fabuleux registres de la police royale et mille autres détails enchanteurs. Je sais que je retournerai à Maurice.

Pascal Engel (***) : Acédie contrôlée

Il est jubilatoire, pour nombre d’académiques, de voir un certain nombre de pollutions de nos informations disparaître en temps de confinement. Mais décourageant de voir que ce sont les bavards professionnels qui en profitent, ne cessant de délivrer leurs conseils de lecture sur la peste de Manzoni ou celle d’Athènes (passe encore) et celle de Camus (passe moins). Ceux-là même qui voulaient nous vendre il y a quelques années leurs Moocs et leurs podcasts triomphent et ils sentent que l’âge d’or est venu pour eux. Il y a une grande indécence de notre part, en tant qu’intellectuels qui sommes habitués à travailler à nos bureaux, à recommander aux autres de le faire, à ignorer les efforts des autres et de ceux qui, par leur travail et leur courage, protègent les autres en silence sans avoir le temps de livrer leurs états d’âme. J’avoue être choqué (mot faible) par la multiplication sur les réseaux et les media, des manifestations auto-satisfaites des intellectuels (comme par hasard toujours les mêmes, ceux qui ont su se concilier les faveurs de journalistes en mal d’imagination), qui, même en temps de confinement, sont là pour vendre leur dernier roman ou leur dernier essai. Le silence devrait être de mise, et je ne souhaite pas que l’on mette en avant mes états d’âme.

Mais je dois confesser que le confinement a des effets salutaires. On s’ennuie ferme, certes. Mais on a un avantage très grand : on peut remettre au lendemain ce qu’on pouvait faire le jour même. C’est aussi le lot commun de tous les captifs. Alors que dans la vie quotidienne on ne cesse de nous demander de faire telle ou telle chose et de respecter des dates butoir, nos obligations diminuent drastiquement. On peut se livrer en toute tranquillité et en toute impunité à ce vice d’acédie que Dante décrit dans la Commedia (Inferno ,VII, Purgatorio, XVII), que l’on appelle aussi paresse intellectuelle, et qui est souvent associé à la procrastination. Mais il peut aussi le faire en toute liberté. […]

Dante traite la procrastination et l’acédie comme des péchés, de même que Thomas d’Aquin. On est tenté de les mettre du côté de la faiblesse de la volonté, elle aussi fustigée par Dante. Et de la traiter, en termes contemporains, comme un comportement irrationnel par excellence : si l’agent rationnel est celui qui cherche toujours à faire ce qu’il juge lui être le plus utile, comment peut-il ne pas le faire ? Mais la procrastination est-elle toujours un vice ? Est-elle toujours un comportement irrationnel ? Il peut être sage, dans certains cas, de remettre une tâche ou un projet (Agamemnon n’avait pas tort d’attendre avant de lancer ses vaisseaux devant Troie, et les Grecs avaient de bonnes raisons d’attendre sous les murs de Troie plutôt que de se précipiter à l’assaut).

On peut escompter que la situation sera meilleure plus tard (G. Ainslie, Anatomie de la volonté, Presses de Nanterre). On peut même, comme John Perry, adopter le comportement de procrastination structurée, qui consiste à remettre sans cesse, mais à faire les choses petit à petit, sans se presser, en remettant les tâches fastidieuses, mais en accomplissant des tâches moindres : en gros c’est le renversement des préférences. Mais on peut aussi soutenir (que la procrastination est irrationnelle parce qu’elle implique une négligence ou un non-respect de son moi futur.

Un agent confiné est obligé de procrastiner. Car d’une part il n’est pas obligé de faire certaines choses du fait que certaines tâches ne peuvent être accomplies (à l’impossible nul n’est tenu), et d’autre part même s’il est obligé, les sanctions pourront difficilement s’appliquer. Il a, par ailleurs, pour autant que le confinement dure, tout son temps pour remplir ses obligations. Les impératifs cessent d’être catégoriques, il n’est même pas clair qu’ils soient hypothétiques. Il n’est pas délivré de tout projet, ni de toute obligation, mais il peut aisément les remettre à la Saint Glin-Glin. Qui se soucie de son moi futur, sauf quelques utilitaristes ? En un temps où on ne cesse, sur internet et ailleurs, de nous donner des ordres, de nous presser de faire le jour même ce que nous pourrions faire le lendemain ou les jours suivants, c’est un don rare. Faisons donc, consciemment, ce que nous aurions fait de toute façon : c’est- à-dire rien, ou presque.

Arlette Farge (Paris) : Consolation

En cette période irréelle et pourtant si présente, si prégnante, je ne tiens pas forcément à réfléchir en « intellectuelle ». J’ai trop appris dans ma vie d’historienne qu’imprévisible était l’histoire que je ne veux, ne peut, ni ne tiens à prévoir ce qui suivra plus tard. Jour après jour, je sens se transformer mes émotions et j’entends avec affection les voix émues, ou traversées d’inquiétude de celles et de ceux qui me sont proches. Une chose m’intrigue et me pèse : pourquoi est-ce si peu « académique » pour un sociologue ou historien, que sais-je ? d’échanger en toute simplicité sur l’exacerbation actuelle de nos sentiments ; pourquoi faire les braves comme s’il n’y avait que la « pensée” » qui avait des droits. Elle en a, certes, mais j’ai envie aujourd’hui de plaider pour un terme désuet, considéré comme mièvre et dépassé, enfantin presque, le mot : consolation. La consolation a deux couleurs entre autres : le partage et l’amour.

Claude Gauvard (Paris) : Créer le temps qui passe

Aujourd’hui dimanche 5 avril. Si je n’écris pas que c’est dimanche, rien ne me le fera savoir. Mon agenda n’a plus de raison d’être : toutes les conférences et les colloques sont annulés. Les réunions de travail aussi. Le décompte des morts donne au temps l’allure d’une courbe : on voudrait voir s’annoncer le palier bénéfique, on calcule les jours, mais on oublie le jour. C’est étrange de croire que le temps a disparu alors qu’il est si terriblement cruel.

Il faut donc créer soi-même le temps qui passe. L’instinct de survie me guide et, comme toujours dans les moments les plus graves de ma vie personnelle ou professionnelle, je pense aux choses élémentaires de l’existence, manger, se vêtir, regarder. Ce matin, parce que c’est dimanche, croissants et, à midi, tarte, confectionnée avec les pommes de mon jardin soigneusement conservées. J’ai mis une tenue plus gaie que celle d’hier et que sera celle de demain. Et puis je suis allée au jardin voir où en étaient les fleurs de ma pivoine arbustive blanche : les boutons n’en finissent pas de se gonfler avant de s’étirer. Je leur ai parlé en les gourmandant d’être si lents. Ils ont semblé répondre : « nous avons le temps ». Voilà, c’est dit. Avoir le temps, c’est ce que je cherchais alors que rien, normalement, ne devait me presser depuis que j’ai pris ma retraite. J’ai le temps, pas seulement de penser et d’écrire, mais d’ouvrir les yeux. « Le merveilleux nous entoure comme un rêve et nous ne le voyons pas ». J’ai eu toute ma vie, depuis mes dix-huit ans, cette citation (approximative) de Baudelaire en tête. Je la vis. Devrais-je en avoir honte, alors que tant d’autres autour de nous souffrent, peinent ou meurent ? e n’ai pas de réponse. Serais-je devenue égoïste ? Il était peut-être temps !

Laurence Guignard (Paris 13e) : Basculement dans l’anomalie

Les premiers jours sont ceux du basculement dans l’anormalité et de l’effort d’adaptation qu’imposent ces moments-rupture. Chaque lendemain entérine les transformations de la veille, l’appropriation d’un monde dont le champ va à nouveau se transformer au cours de la journée, jusqu’à la réduction de l’emploi du temps, le lundi 17 mars, au voyage autour de son appartement. L’inquiétude pèse sur les menues décisions individuelles : rester, partir, conseiller à mes parents de filer à la campagne, à ma fille d’anticiper un départ en Bretagne prévu pour les ultimes révisions d’un concours qui sera reporté. Effort de projection aussi dans ce qui apparait d’emblée comme 45 jours de « confinement » : serait-ce un enfermement ? Ou plutôt, à cause d’une autre homophonie, un confortable cocooning ?

Les écrans ouvrent sur ce qui forme désormais l’essentiel du monde. Celui des amis, avec le soulagement salvateur des blagues de confinement dont on cherchera peut-être plus tard à identifier les auteurs et les circulations, des informations lancinantes et sinistres, des activités sportives – je me mets au yoga quotidien (en ligne) – et surtout du travail. Celui-ci préserve maintenant la prof-tgv que je suis de l’inconvénient des incessants voyages Paris-Nancy. La première semaine est celle de la continuité pédagogique proclamée : expérience neuve des cours en ligne sur diverses plateformes puisque celles des universités sont immédiatement saturées par cette soudaine activité : Team, Zoom ou Discord, un logiciel de jeu vidéo en ligne et pour l’occasion de vidéocours. Indiscret, il dévoile des avatars musclés qui dès la fin des cours retournent à leurs affrontements gothiques (sinon historiques). Il faut avouer qu’on a perdu des étudiants dans cette transition forcée, mais ce nouvel espace a permis des échanges de qualité dont je veux croire qu’ils nous ont fait du bien. A la fin de la semaine, il a fallu admettre que l’enseignement à distance relevait d’un temps d’exception, refoulé pour les SHS hors du champ des évaluations universitaires (mais non pour la faculté de sciences où je donne aussi des cours).

Pour l’historienne de la médecine, la pandémie marque la fin d’une époque de victoire médicale inscrite dans les comportements. Ma génération est celle de la prévention des maladies chroniques qui ont supplanté les maladies infectieuses. Elle a permis le rapprochement des corps, serrement de main pour les garçons, la bise, le hug pour les plus jeunes : des gestes arrivés confusément avec la libéralisation des mœurs et la mixité scolaire, qui ont résisté à l’épreuve du SIDA. Avec H1N1, on a appris à éternuer dans son coude. COVID-19 va-t-il refouler ces gestes devenus dangereux ?

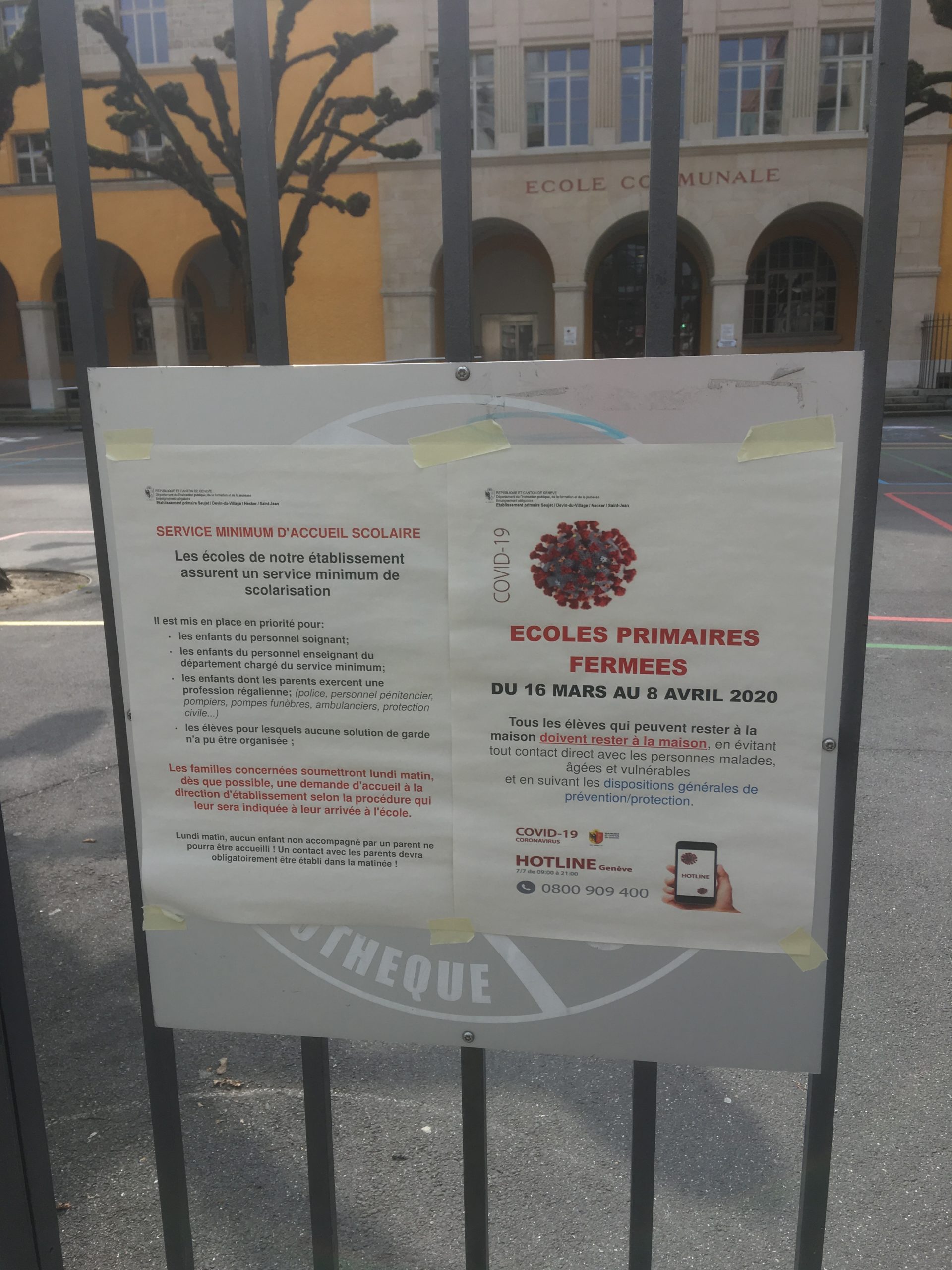

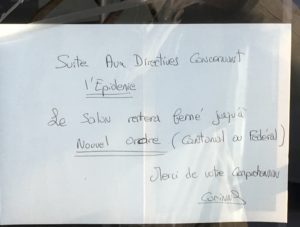

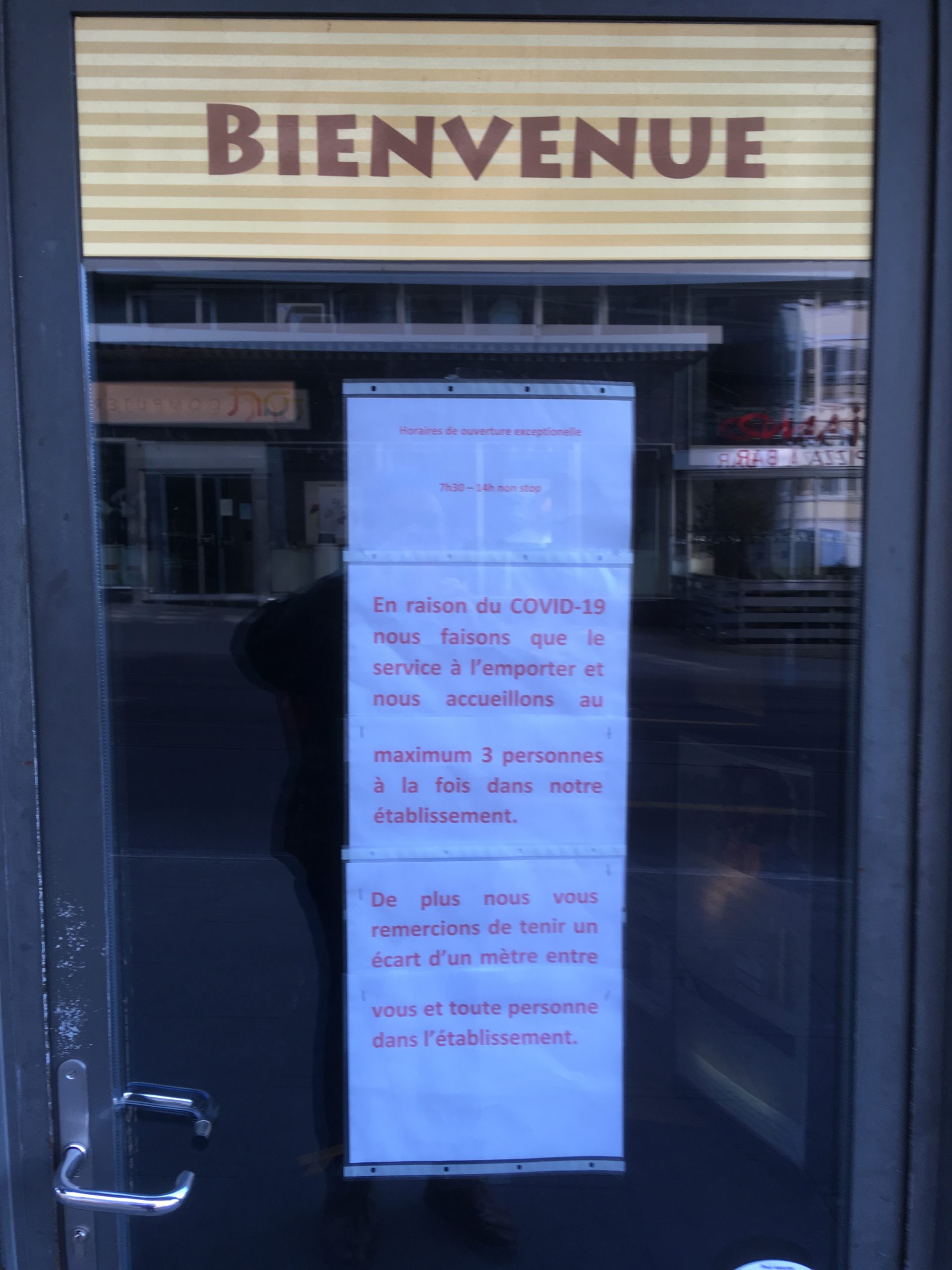

Benoît Melançon (Montréal) : Merci de votre compréhension !

« Merci de votre compréhension. » Au risque d’être vidée de son sens, la formule nous submerge, chez le marchand de vin, à la pharmacie, devant les restaurants, dans les moyens de transport, sur les réseaux sociaux, en signature des courriels professionnels. Elle est à la fois marque de reconnaissance et demande timide : on remercie autrui de sa bienveillance, sans toujours bien savoir si elle nous est acquise. Par le partage d’une expérience, cette compréhension souhaitée de tout un chacun devrait tenir autant de la collaboration concrète (« Aidez-nous à lutter contre la pandémie ») que de la communion (« Nous sommes dans le même bateau »). Voilà bien une étymologie du mot compréhension : « saisir ensemble ». Mais il en est une autre : « saisir par l’intelligence ». La crise mondiale exige que les penseurs de toutes disciplines réfléchissent à ses enjeux, actuels et futurs. Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment vivre et lutter aujourd’hui ? De quoi demain devrait-il être fait ? À vous — médecins, historiens, psychologues, économistes, littéraires, juristes —, merci, à l’avance, de votre effort de compréhension.

(Il y a quelques années, sans savoir ce qui l’attendait, BM a créé le blogue https://mercidevotrecomprehension.tumblr.com/.).

Vincent Milliot (Paris, 14e) : La liberté d’après

Les murs de la ville se resserrent-ils ? Il y a tout ce qui barre habituellement l’horizon : immeubles et cours d’immeubles, faîtes des toitures en zinc ou en ardoise, hérissement de cheminées et de d‘antennes qui ne laissent voir que des morceaux de ciel et décomptent les heures d’ensoleillement. Cette fois, on ne peut s’en échapper et le regard s’appesantit sur tout ce qui limite, obstrue, contraint. Les rares grands jardins parisiens, les perspectives des quais de la Seine sont devenus inaccessibles. Au-delà, n’y pensons plus. Mon bureau lui-même à quoi le comparer désormais dans son accumulation de livres et de dossiers ? Certainement pas à la cellule d’un moine, reclus volontaire ; pas plus au studio, au cabinet d’étude dont l’intimité ne se définit que dans un rapport à l’autre, volontairement choisi. Alors, à quoi rapporter ce poids sourd dans la poitrine, dès le matin ? Je pense à d’autres expériences de l’enfermement, insupportables à concevoir, destructrices des individus, doublement punitives, celles des détenus, parfois à trois dans une cellule d’une dizaine de mètres carrés. On vient d’en libérer plusieurs milliers pour alléger la surpopulation carcérale, en attendant d’y revenir. Mon appartement est grand, mais j’imagine les grilles, les portes, leurs bruits et cet étouffement intime auquel on condamne les « indésirables » dans des sociétés qui ont largement renoncé à l’utopie réparatrice de la prison pénale conçue à la fin des Lumières.

Lorsque je sors, rarement, je montre passeport et autorisation de sortie. Et l’on commence à débattre des mesures qui pourront accompagner le « déconfinement » : traçage numérique, surveillance accrue, basculement des mesures d’exception dans le cours ordinaire des choses. Une prison à l’air libre, parce que la santé, après la « sécurité », est érigée en première des libertés ? Après la peste de Marseille en 1720, dans tout le royaume des Bourbons, le contrôle des mobilités s’est renforcé, des spécialistes de la « police des étrangers » sont apparus, les techniques d’identification, fondées sur le papier et l’enregistrement, se sont perfectionnées. Sans plus de raison sanitaire. Il y aura urgence, pour les sciences humaines et sociales à penser un nouveau régime des libertés individuelles et publiques, de plus en plus menacé, de terrorisme en pandémies. Peut-on y contribuer déjà entre ces murs de livres ?

Il y a une semaine ma fille a vu passer au crépuscule dans notre rue, un renard. Enfin, libre d’aller. Un renard entré dans Paris. Mais pas encore les loups.

Alain Morvan (Paris) : Pavane pour un virus défait

Le soir où le Covid-19 vint frapper à ma porte (ce que je ne savais pas encore), j’écoutais le finale de Tristan. J’y trouvais une densité crépusculaire convenant assez bien à ce que l’horizon était en train de devenir. Je pensais que ce que m’avait révélé la littérature gothique – la présence occultée de la mort en un monde aseptisé, ou la terreur oubliée de l’épidémie derrière la figure mythique du vampire – allait désormais s’imposer à tous. Ces réflexions égotistes ne durèrent pourtant que quelques jours. S’il me fut épargné de connaître la détresse respiratoire, l’épuisement et la fièvre eurent tôt fait de me neutraliser. Impossible de lire. Impossible même de feuilleter l’admirable catalogue de l’exposition Huysmans que j’avais pris tant de plaisir à visiter quelques semaines plus tôt à Orsay. Impossible d’écouter de la musique, qu’il s’agît de Wagner le ténébreux ou de mon cher Verdi, ce maître d’énergie libératrice. Je n’étais plus qu’un corps luttant contre le tueur caché, à peine capable de sentir l’affection inquiète de ma famille. Quand on me demandait si je m’ennuyais, la question paraissait vide de sens. Et puis un jour, miracle. J’eus la force de tendre la main vers un exemplaire du TLS. J’y découvris un article éblouissant sur Metternich. Je le dévorai. Le sortilège s’était dissous. Byron et ses amis me pardonneront : l’homme du congrès de Vienne signait mon retour vers la vie. Ou peut-être le propriétaire du domaine de Johannisberg ?

Marc Ortolani (Nice) : La bibliothèque comme jardin

Il y a trois semaines, brutalement, ce qui n’était qu’un mot devient une injonction bien réelle : Confinement indéterminé. Voilà ce à quoi notre vie va se réduire… Et bien d’accord, faisons comme ils disent. Je suis prêt. J’ai un congélateur de fin du monde dont je ne verrai jamais le fond, le potager est plus prometteur que jamais. J’ai de quoi tenir des années. Je ferme le portail et je perds la clé.

Et puis, on ne va pas se laisser abattre par la première pandémie qui passe. On va continuer à vivre comme si de rien n’était. On line. C’est ce que j’ai fait. J’ai fait cours pendant des heures à mon écran d’ordinateur, j’ai terminé dans les temps la communication pour ce colloque qui ne s’est pas tenu, achevé cet article pour une revue qui ne paraîtra pas, fini cette évaluation pour une recrutement qui n’aura pas lieu. Et j’ai communiqué, skypé, whatsappé, tchaté, multiplié les coronapéros… Mais plus je communiquais, plus ils me manquaient, car la plupart des gens que j’aime sont loin de moi et l’écran ne suffit pas. Pourtant, il va falloir s’y faire : C’est ainsi que vont les choses ; c’est l’amour au temps du corona.

C’est au bout de deux semaines que j’ai commencé à perdre pied : j’ai peu à peu cessé de contacter mes étudiants égarés, mes collègues absents, une administration survoltée. J’ai cessé de compter les morts au journal télévisé ; j’ai enlevé de mon téléphone l’application qui permet de suivre à la minute, à l’échelle planétaire, la progression de la maladie, j’ai arrêté les films anxiogènes : Seul sur Mars, terminé ! There is still time… brother … C’est fini !

J’ai simplement levé les yeux de mes écrans et j’ai regardé autour de moi mon horizon confiné : ma bibliothèque qui regorge de livres que je n’ai pas lus et par la fenêtre, au bout d’une route sans voitures, sous un ciel sans avions, mon jardin printanier comme je ne l’avais jamais vu. Comme partout, la Nature y reprend ses droits : les pies n’ont jamais été si hardies, je partage mes repas avec un merle curieux. Hier un blaireau indolent s’est frayé un chemin sur mes plantes bandes et ce matin une biche en a exploré les abords, me laissant sur le chemin un crottin fumant comme pour me signaler qu’elle était chez elle chez moi.

Et si c’était là, dans cet horizon limité, que j’allais trouver l’apaisement ? Dans ma bibliothèque d’abord. Plutôt rayon Sagesse et religion… Voyons voir… L’apocalypse de Saint Jean, non… De la brièveté de la vie de Sénèque, on le savait déjà. Marc-Aurèle, Le jardin d’Epicure. On approche… Cicéron. Voilà. Et c’est là que cette formule jaillit du livre comme si elle m’y attendait depuis des siècles : « Si apud bibliothecam hortulum habes, nihil deerit » … (« Si tu as une bibliothèque qui donne sur un jardin, que peux-tu souhaiter d’autre ? » ). Elle a été écrite pour moi, pour que je la découvre aujourd’hui et que j’en fasse la béquille de cette drôle de vie. Voilà peut-être la clé du bonheur confiné ? Sans doute, puisque dans ma trompeuse et bienfaisante ataraxie, j’entends la voix de la sagesse me murmurer: Assez bavardé mon vieux Pangloss. Il est temps de retourner au jardin.

Michelle Perrot (Paris) : Les murs au temps du cv19

« Nous ne sommes pas en guerre ! », dit une affichette jaune collée sur l’immeuble qui me fait face, à l’angle Fleurus/Madame (Paris, 6e). Cela m’a donné, ce samedi 4 avril 2020, envie de regarder les murs du quartier, du moins du pâté de maisons autorisé pour une sortie quotidienne. Il fait un temps splendide, le plus beau des printemps. Le Luxembourg, fermé et désert, verdoie ; les massifs sont fleuris de tulipes ; beaucoup de joggers tournent autour, interminablement. Ce samedi après-midi, il y a pas mal de parents et d’enfants. Le confinement n’est pas total. Ce n’est pas Wu-Han.

Retour aux murs et palissades. Pas de graffiti, mais des affichettes jaunes ou rouges, évidemment artisanales ; textes en majuscules quand ils sont courts, minuscules dès qu’ils sont longs. Assez répétitifs. Peut-être de la même main, de deux ou trois, tout au plus ? « On veut des masques et des tests ! » « Masque=Vie ». « Testez-nous ». « Masquez-nous plutôt que de masquer vos erreurs ».

Les panneaux pour les élections municipales du 15 mars sont toujours là (angle Guynemer/Assas). Ils ont suscité des développements plus longs et plus accusateurs. « Les menteurs seront confondus ». « Nous ne sommes pas en guerre. Nous traversons une crise sanitaire ». « 15 mars 2020, « Tous aux urnes ». 15 avril 2020, pénurie d’urnes ». « Quand prévoient-ils de nous expliquer que le PORT du MASQUE est utile même lorsque l’on n’est pas malade. Mi-Avril ? Début Mai ? Quand il y aura des masques ».

« Respecter une distance de plus d’un mètre, c’est beaucoup plus efficace qu’un masque ». « Une Fake info de merde de Agnes paunier-Punacher » ( ??), secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances. (On préférerait presque quand elle nous invitait à « investir en Bourse », le 10 mars quand les cours s’effondraient).

Sous-jacent, le thème populiste du complot ; il y a eux qui nous mentent et nous manipulent, nous qui subissons.

Un suscripteur, visiblement choqué, a osé une défense, un peu embarrassée : « Il est possible qu’éventuellement il y ait potentiellement pu y avoir un tout peu de semblant de retard dans la décision de mise en place du confinement, mais la pertinence de la communication et de l’action gouvernementale au sujet des masques et des tests témoigne d’un sursaut de réactivité qui rassure énormément ! » Plus sobrement, une petite affichette bleue : « Rouvrez et nationalisez les Hôpitaux de l’Hôtel- Dieu et du Val-de-Grâce ». « Du fric pour l’hôpital public ».

Voici ce qu’on pouvait lire ce samedi 4 avril dans ce périmètre restreint. Un peu attendu, sans doute. Il n’en est pas moins intéressant de constater que l’explosion des réseaux sociaux n’empêche pas des citoyens de vouloir exprimer leur opinion sur les murs. Il faudra voir la suite. Il faudrait surtout voir ailleurs, ce que le confinement interdit. L’imagination est sans doute plus vive dans d’autres arrondissements. « Les murailles parlent », disait-on en 1848. C’est toujours vrai.

Daniel Roche (Paris) : Civisme et pandémie

La pandémie qui frappe le monde ne peut pas ne pas renvoyer l’historien à un passé qu’il croyait disparu, et en tant que citoyen ordinaire, à l’interroger sur nos comportements. La peste, ce mal qui répand la terreur, a fait partie de nos connaissances et de nos croyances ; dans notre pédagogie son éradication a certainement été l’un des éléments de notre confiance dans le progrès. Le succès des grandes découvertes médicales de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle concrétisait, outre la force d’une mondialisation réussie par les antibiotiques, l’accroissement de l’espérance de vie de tous en dépit des derniers avertissements mortels : 50 millions de mort dans le monde avec la grippe espagnole de 1918-19 19, 240 000 en France ! Il est difficile de comptabiliser à l’échelle mondiale les victimes des résurgences temporaires ou générales des pandémies postérieures aux années `80 du XXe siècle, retour de la Grippe A, épidémie d’Ebola.

Il est certain que notre enseignement de l’histoire des populations ne pouvait que s’infléchir en même temps que se réactualiser aujourd’hui, les gestes protecteurs anciens pour éteindre la flambée microbienne : restriction de toutes les circulations, mobilisation générale des moyens avec une efficacité et une rapidité qu’ignoraient les mondes anciens. Toutefois, l’armée ne fusillera pas les fuyards, comme elle l’a fait durant les dernières graves attaques de la peste au XVIIe siècle. Les mesures de quarantaine ont pu être efficaces, mais on doit en ternir un trait majeur : elles protégeaient mieux de la mort les personnes âgées que les enfants, les adolescents et les jeunes adultes plus vulnérables. Cela nous incite à la prudence face à l’adaptation sociale des maladies devant l’aptitude des virus à se transformer. Comme cela nous invite à nous interroger sur la nécessité de nos mobilités.

Reste que le confinement réactualise des gestes disparus, dont la pratique de la queue pour l’attente marchande. La génération des années 30-40 a connu ces files d’attentes liées aux restrictions alimentaires. Les queues d’aujourd’hui mettent en lumière des errements politiques ainsi que la discussion sur la politique ratée des masques. Elle traduit aussi une certaine différence avec ce que la guerre pouvait créer par ses incertitudes, une plus forte menace, une plus forte exaspération face aux contrôles. Les queues d’aujourd’hui doivent inciter au civisme car le confinement actuel est une invitation à l’entraide et à l’effort collectif. Les représentants de la France ridée ne peuvent que s’associer en pensant différemment le phénomène autrement que sur le modèle de la contrainte, mais dans l’appel de la solidarité.

Gabriella Silvestrini (Turin) : Le dernier rivage

Un samedi matin d’avril en 2020, à la fenêtre. Rien n’a changé. Les bâtiments, le ciel au-delà les toits, sur la façade des maisons les rayons du soleil qui marquent les heures et leur marche. Tout a changé. Un voile d’irréalité, d’étrangeté, entoure le paysage quotidien. Je me souviens du film On the Beach/Le dernier rivage (Stanley Kramer, 1959) et de l’attente insoucieuse et angoissante du danger invisible et mortel qui plane inexorablement sur les Australiens après la «troisième guerre mondiale». Ici aussi un danger invisible nous guette; il se cache non seulement dans l’air lumineux et transparent, mais aussi dans l’autre, dans nous-mêmes. Étourdis par les infos, par la liste incessamment renouvelée des infectés, des hospitalisés, des morts, nous nous laissons envahir par le langage de la guerre. La guerre de l’humanité contre le virus. Nous sommes tous des combattants aux ordres de l’armée des héroïques médecins. La guerre entre la vie et la mort. C’est le même langage de la guerre, de la victoire et de la défaite, qui est souvent invoqué lors de maladies mortelles comme le cancer: on combat, on gagne ou perd la bataille. Celui qui meurt est le vaincu. On partage ses dépouilles. L’analyse critique de ce langage de la maladie, de la mort et de la guerre pourrait contribuer à la compréhension de cet événement qui a balayé d’un coup la certitude de nos sociétés de pouvoir endiguer la «fortune». Un événement qui n’est pas niveleur comme la mort, mais révélateur et multiplicateur des inégalités: la possibilité d’accès aux soins, les mètres carrés dont chacun dispose en confinement, le manque de revenus et de ressources qui affectera beaucoup plus les uns que les autres. La réaction que nous aurons face à ces inégalités nous permettra de regarder avec plus ou moins d’espérance le futur proche. L’espérance que l’épidémie ne déchaîne pas la guerre.

Xavier Tabet (Paris) : Aucune vie n’est indigne d’être vécue

Selon beaucoup de gens, il existe un « message » du coronavirus. Mais celui-ci, dans sa pluralité même, se présente sous la forme d’une énigme. Il n’est, en tous cas, pas aussi facilement déchiffrable que ne le pensent ceux qui pratiquent, parfois avec délectation et moralisme, la mystique de la terre, la rhétorique du Petit Prince. Ou ceux qui estiment, de façon docte, que plus rien ne sera pareil qu’avant, et annoncent les grandes aubes des temps nouveaux, après la fin, ou la transformation vertueuse, du capitalisme. Et pourtant, le fait est que la situation que nous vivons nous oblige à mettre à l’épreuve nos savoirs et nos discours ; elle nous oblige à penser en prise direct avec le présent, pour une « ontologie du présent » (Foucault). L’état d’urgence sanitaire (qui tend nécessairement un peu vers l’état d’exception politique) met en lumière un grand nombre de phénomènes et de tendances qui sont déjà celles que l’on peut observer depuis trente ans au moins. Attendu inattendu, l’événement constitue une forme de précipité de l’époque, il est « un fait porteur d’une idée » (Sartre).

Par-delà le lien complexe entre les différents versants (sanitaire, économique, politique, et bien entendu écologique) de la crise, chacun l’appréhende à l’aune de sa propre sensibilité, et de ses propres questionnements. Pour ma part, la crise (en partie déjà catastrophe) sanitaire que nous vivons illustre, malgré tout, la grandeur de nos « démocraties immunitaires » (Esposito), dans lesquelles la leçon de la Seconde guerre mondiale est qu’aucune vie n’est indigne d’être vécue, et où le droit à la vie représente l’impératif fondamental, « coûte que coûte ». Mais elle illustre en même temps certains des dangers de l’immunisation, lorsque la protection de la « vie nue » nous oblige à renoncer, au nom de la sécurité du vivant, à toutes les « formes de vie » qui sont les nôtres ; c’est-à-dire lorsque la vie sacrée se transforme en négation, voire en sacrifice, de la vie elle-même. L’équilibre entre la défense des libertés et les tendances (bio)sécuritaires – c’est-à-dire également les tentations du repli sur des idées fermées de la nation, de la communauté, ainsi que les différentes cultures du soupçon et de la distance – reste plus que jamais l’un des grands défis (et soucis) de notre époque.

Elio Tavila (Gênes) : Saisissement

Le décret de confinement me saisit à Gênes, un dimanche soir. Le lendemain, je n’irai pas travailler, comme je le faisais tous les lundis, comme tous les jours de la semaine. Le matin du jour suivant, je m’éveille dans un silence mystérieux, irréel. Les ruelles étroites de la vieille ville (« carruggi ») sont vides et toutefois on entend des voix dans l’air, dans les hauteurs. Des fenêtres arrivent un bourdonnement, parfois de la musique, parfois des cris d’enfants. Le soleil d’un printemps inattendu nous laisse stupéfaits. Dans l’attente avant d’entrer dans le supermarché, en rang, respectant les distances, cachés derrière nos masques de protection, on comprend qu’on appartient à la même humanité fragile et souffrante, qui cherche dans les yeux de l’autre le confort d’un sourire fraternel. Nous sommes égaux, malgré tout, nous sommes unis. Mais comment savoir avec les Italiens ?

John Coltrane (partout): After the Rain

https://www.youtube.com/watch?v=Je2tpX6Z-QA

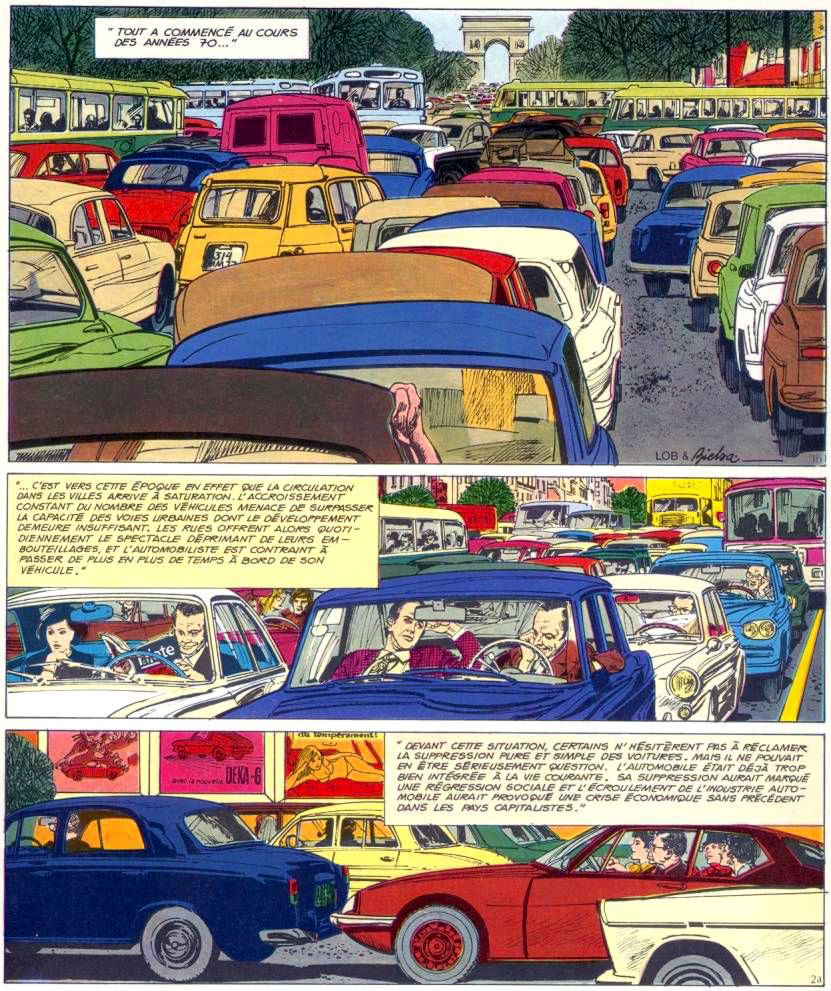

Invention industrielle spectaculaire, maillon fort de l’économie capitaliste, la voiture a forgé les usages sociaux et les représentations collectives de liberté et d’émancipation contemporaines. Dans la culture cinématographique, évidemment lié aux grands espaces, le road movie en est l’illustration la plus notoire. Or, l’automobilocratie commença insidieusement au début des années 1970 … !

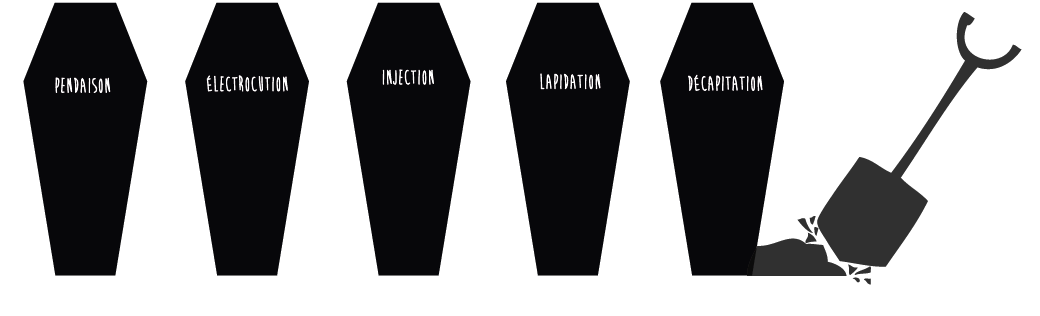

Invention industrielle spectaculaire, maillon fort de l’économie capitaliste, la voiture a forgé les usages sociaux et les représentations collectives de liberté et d’émancipation contemporaines. Dans la culture cinématographique, évidemment lié aux grands espaces, le road movie en est l’illustration la plus notoire. Or, l’automobilocratie commença insidieusement au début des années 1970 … ! Jeudi 2 août 2018 : le Vatican apporte sa pierre abolitionniste au vieux problème de la mort pénale jugée « inadmissible » et définitivement supprimée dans l’Union européenne des 28 États. Dès le mois de mai, le pape François fait inscrire au Catéchisme de l’Église catholique (article 2267) que la « peine de mort est une mesure inhumaine qui blesse la dignité personnelle ».

Jeudi 2 août 2018 : le Vatican apporte sa pierre abolitionniste au vieux problème de la mort pénale jugée « inadmissible » et définitivement supprimée dans l’Union européenne des 28 États. Dès le mois de mai, le pape François fait inscrire au Catéchisme de l’Église catholique (article 2267) que la « peine de mort est une mesure inhumaine qui blesse la dignité personnelle ».