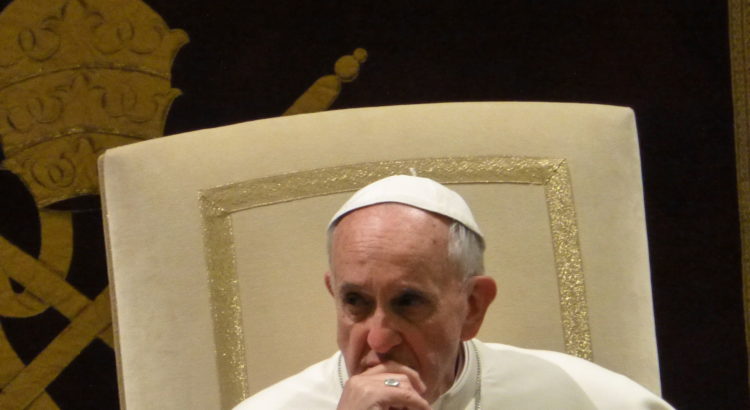

Résumé

Depuis l’élection du Pape François, les catholiques conservateurs se trouvent dans une situation délicate. Leur propre conception de l’Eglise exige d’eux une fidélité à un pape dont ils ne partagent pas les orientations.

Une Eglise, plusieurs chapelles

« Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais cinq personnes de la même famille seront divisées : trois contre deux et deux contre trois ; ils se diviseront : le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. »

Ces versets tirés du chapitre 12 de l’évangile selon saint Luc expriment sans doute assez bien un caractère permanent de l’Eglise catholique. Alors que chez les protestants, chacun est libre, en cas de désaccord avec son voisin, de tirer sa révérence et de s’en aller fonder une nouvelle communauté à sa guise, chez les catholiques on est condamné sinon à s’entendre du moins à cohabiter. Il ne peut y avoir une église catholique bis.

Conclave

Cependant depuis l’élection de Bergoglio au siège de Pierre en 2013, ces divisions ont acquis un nouveau relief. Sans doute les cardinaux électeurs, tous nommés par Jean-Paul II et Benoît XVI, qui en 2013 lui apportent leur suffrage, n’ont-ils pas bien lu la notice marquée sur l’emballage : « Attention, jésuite latino des années septante, à manipuler avec précaution». A l’aune de l’église d’Amérique latine de ces années-là marquée par la théologie de la libération voire l’appui à la lutte armée, la lettre écrite par le supérieur des jésuites argentins à l’occasion de la nomination de Bergoglio à l’épiscopat en 1992 le jugeant inapte à cette fonction, pouvait même passer pour un gage d’orthodoxie. Après tout, cet homme mène une vie austère, on ne lui connaît pas de casseroles, il s’est dressé face à la Présidente Fernandez de Kirchner au sujet du mariage pour tous et enfin, il est le patron d’un gros archidiocèse alors que ni Jean-Paul II, infirme au soir de sa vie, ni Benoît XVI, ce bouquiniste intello, n’ont été à même de mettre au pas la clique qui malmène la Curie. Ecce homo, se disent donc les cardinaux électeurs.

Vatican II

En 1979, lorsque Wojtyla est élu quinze ans après le Concile Vatican II, l’Eglise sort de la décennie la plus troublée de son histoire : les prêtres jettent leur froc aux orties par milliers, les nonnes se dévoilent, les premiers épousent les secondes tandis que d’innombrables expérimentations, souvent indues, voient le jour dans le domaine liturgique. Jean-Paul II et son successeur Benoît XVI s’attachent alors à relire les Actes du Concile à la lumière de la Tradition : puisque l’Eglise est catholique, à savoir universelle dans l’espace et dans le temps, il ne peut y avoir qu’une seule Eglise et il ne peut y être question de fondation ni même de refondation d’une église nouvelle en rupture avec la précédente. De plus, ils ont à cœur de s’en tenir aux documents conciliaires et d’exclure ce qu’un esprit du concile auto-proclamé fait dire au Concile et qu’il n’a pas dit en réalité. Sur base de cette interprétation officielle du Concile, la cause paraît entendue – Roma locuta – jusqu’à ce qu’elle soit remise en cause par le seul homme à même de le faire, le pape François.

Vatican II revisited

Le mot d’ordre de François est de porter l’Eglise aux périphéries, périphéries du monde certes, mais aussi de la foi et de la morale. Pour traiter de cette dernière question et en particulier de l’accès (ou non) des divorcés remariés (civilement) à la communion, mais aussi du regard de l’Eglise envers les homosexuels, il convoque dès octobre 2013 un synode des familles au cours duquel vont s’affronter conservateurs et progressistes.[1] Or c’est sur ce point-là que la ligne de front va se fixer. Dans le monde occidental tout le monde sait que depuis cinquante ans dans chaque paroisse il se trouve des divorcés remariés qui s’avancent vers la communion, soit à l’insu du curé soit avec sa bénédiction tacite. Certes, disent les conservateurs mais on ne peut élever une pratique abusive au rang du magistère de l’Eglise : les paroles de Jésus à ce propos sont claires (Matthieu, chapitre XIX). Au pape qui reproche aux conservateurs leur pharisianisme, ces derniers rétorquent que ce sont les Pharisiens qui cherchaient des tours de passe-passe pour s’accommoder de la Loi tandis que Jésus lui en rappelait toute la rigueur. De plus, si Jésus a pardonné à la femme adultère (Jean, chapitre VIII), non seulement il ne l’a pas confortée dans son état mais lui a enjoint de ne plus pécher. Puis, citant saint Paul (1 Co XI, 20-32) ils rappellent que quiconque mangera le pain de manière indigne mangera sa propre condamnation. Or les divorcés remariés vivent une sorte de scandale public.

Face à cette impasse et fidèle à sa propre exhortation de « flanquer la pagaille », François rédigera l’exhortation apostolique Amoris Laetitia où la question, loin d’être tranchée, est renvoyée en une note en bas de page. Cela vaudra aux détracteurs du pape non seulement de lui reprocher de s’exprimer de manière ambiguë mais de le faire de manière délibérée. Ce qui semble clair, c’est que François pense que la seule manière de régler ce débat c’est de rebattre les cartes d’où puisse émerger une nouvelle donne autour de laquelle puisse se forger un consensus qui fait défaut actuellement. Et effectivement, c’est ce qui se produit. Par exemple, l’Eglise allemande, riche et libérale, s’engage en faveur de l’accès à la communion des divorcés-remariés mais aussi du conjoint protestant dans un couple mixte sur le plan confessionnel tandis que l’Eglise polonaise, conservatrice, s’en tient à la position traditionnelle de l’Eglise telle que rappelée par le Magistère. Vérité en deçà de l’Oder, erreur au-delà.

Face à cette situation de fait, le parti conservateur s’alarme et rappelle que la Vérité ne peut se contredire et donc qu’elle ne peut être partagée. Ils désignent volontiers la Communion Anglicane, où le mot Communion ne sert plus désormais que de cache-sexe destiné à masquer la profonde désunion qui prévaut en son sein en matière de mœurs et d’ordination féminine. Ils craignent aussi que cette sorte de mise en mouvement lancée par le pape ne connaisse pas de limite propre ; à cet égard les conservateurs pointent volontiers du doigt les évolutions observées dans la société civile, de la dépénalisation de l’avortement à sa revendication comme un droit, de la pilule à la PMA ou encore du PACS au mariage pour tous. Ils ajoutent enfin que les églises protestantes qui ne font qu’emboîter le pas de façon servile à la société civile finissent par n’avoir plus rien à dire et à faire fuir leurs membres vers les églises évangéliques, très strictes sur les questions de moeurs.

Mais surtout ils estiment qu’il revient au pape de s’exprimer clairement en matière de doctrine et de mœurs et que ce pape-ci en quelque sorte sous-traite ces jugements à ses fidèles. On assiste alors tant à l’émergence d’une sorte de morale de situation (Certes monsieur Dumont a-t-il tué sa femme mais cette dernière était une mégère acariâtre) qu’à une confusion en matière doctrinale (« le pape m’a dit que l’enfer n’existe pas », écrit Eugenio Scalfari de la Repubblica, sans que le Saint-Siège n’apporte de démenti).

Que faire?

Les catholiques conservateurs se retrouvent désormais dans une position à la fois inédite et délicate dans la mesure où elle implique une critique du pape François et de l’exercice de son ministère. Car l’Eglise catholique repose sur la notion que le pape est le custode de la foi et de la doctrine plutôt que celui qui les remet (apparemment) en cause. Quelles sont alors leurs options ?

L’option nucléaire consiste à ne plus reconnaître l’autorité du pape et du concile Vatican II ; c’est le choix effectué par Monseigneur Lefebvre (bien qu’il s’en défende). Ceci dit, depuis l’élection de Bergoglio, on n’a pas assisté à un schisme formel.

La deuxième possibilité est de demander au pape de bien vouloir préciser ses propos et ses écrits. C’est le choix effectué par quatre cardinaux qui en 2016 demandent des clarifications (appelées Dubia) au pape au sujet d’Amoris Laetitia. Sans doute François a-t-il fait sienne la maxime du Cardinal de Retz selon laquelle on ne sort de l’ambiguïté qu’à ses propres dépens, car les Dubia sont restées sans réponse à ce jour.

La troisième option consiste à faire trébucher le pape sur une affaire ou une autre, par exemple l’affaire McCarrick, du nom de ce cardinal américain déchu pour faits de pédophilie. Le pape était-il aux courants de ces faits sordides et, si oui, les a-t-il tus ? Oui, écrit Monseigneur Carlo Maria Viganò, ancien nonce à Washington, non sans appeler François à la démission.

Enfin, il y a tous ceux qui se retirent dans un exil intérieur, se taisent et refusent de prendre part à ce débat. C’est dans ce camp qu’on retrouvera la grande majorité des évêques à l’exception de l’une ou l’autre personnalité comme Monseigneur Athanasius Schneider, évêque auxiliaire d’Astana au Kazakhstan, une de ces périphéries si chères au Pape François.

Quo Vadis ?

Pour l’instant, alors que le Pape François nomme des cardinaux qui partagent sa sensibilité, les catholiques conservateurs sont coincés car, répétons-le, il n’existe pas d’Eglise-bis où ils puissent trouver refuge.

Pourtant, La Ligne Claire estime qu’il existe une contradiction au cœur de la voie progressiste empruntée par le Pape François et plus encore par ses partisans. D’une part ils avancent que le pape ne fait qu’apporter des accommodements d’ordre pastoral mais d’autre part ils répètent à l’envi que Bergoglio est un pape révolutionnaire. Le pape lui-même semble parfois perdre la main sur cette Eglise qu’il veut en perpétuel mouvement. Tout récemment, il s’est vu contraint d’adresser une mise en garde à l’Eglise allemande, tentée par une voie synodale, un Sonderweg, qu’il a lui-même encouragée de ses vœux.

Les conservateurs, qu’on retrouve au sein de nombreux courants, ne sont ni des nostalgiques ni des opposants de principe à des réformes dans l’Eglise. Tous croient cependant que le christianisme est une religion révélée à laquelle on adhère par la foi ; certes cette révélation doit sans cesse faire l’objet d’un approfondissement, mais son contenu quant à lui est intangible car d’origine divine et ne saurait faire l’objet d’un supposé progrès.

Ils observent tant le monde protestant que l’aile progressiste catholique et en tirent la conclusion que le soi-disant progrès proposé ne consiste pas à aller de A à B mais qu’il est présenté comme inéluctable, irréversible, et une fin en soi, maintenant et toujours. Oui, mais alors, l’Eternel, le Dieu d’Abraham d’Isaac et de Jacob, ce Dieu qui était avant toute chose, ce Dieu-là à qui désormais on ordonne de changer tout le temps, est-il encore Dieu ? Non, disent les conservateurs, le progressisme comme fin en soi est en fin de compte une idolâtrie. Dans un bel exemple de reductio ad absurdum, on trouvait il y a quelques années un pasteur de l’église luthérienne au Danemark qui déclarait ne plus croire en Dieu mais qui n’y voyait pas malice et entendait poursuivre son ministère tout comme avant, mais sans Dieu.

Toujours est-il que pour le quart d’heure, les conservateurs sont condamnés à porter leur croix et à affirmer leur fidélité à un pape qui se définit lui-même comme un pò furbo, qui ne les aime guère et dont ils ne partagent pas la sensibilité et dont ils reprouvent les orientations. Quia extra Ecclesiam nulla salus.[2]

[1] En Amérique on qualifiera plutôt les progressistes de liberals tandis qu’en Europe ils se nomment eux-mêmes réformistes ; néanmoins La Ligne Claire retiendra l’appelation progressistes. Quant aux conservateurs, il y a lieu de les distinguer des traditionalistes, attachés à la messe en latin, et qu’on retrouvera aussi bien au sein de l’Eglise qu’en dehors (lefèbvristes).

[2] La Ligne Claire invite ses lecteurs intéressés par cette analyse du pontificat actuel de consulter les publications de Ross Douhat, journaliste au New York Times.