Fondation

Lorsque, le 1er janvier 1959, Fidel Castro fonda ce qui allait devenir l’entreprise familiale, il n’avait guère d’idées quant à la manière dont il conviendrait de la gérer, moins encore de l’orientation stratégique, en définitive marxiste-léniniste, qu’il allait lui insuffler. Tout au plus avait-il l’intuition que le business model alors en place, fondé sur les jeux de hasard et le trafic du sexe, contrôlés de surcroit par des entreprises étrangères, ne lui convenait pas ; entrepreneur de talent, il a surtout eu l’intuition que ce sentiment, partagé par une large part de la population, ouvrirait la porte à de nouveaux marchés prometteurs.

Gouvernance d’entreprise

A une époque où ce concept n’en est encore qu’à ses balbutiements, Fidel Castro fait figure de précurseur, se débarrassant rapidement des actionnaires minoritaires, s’assurant l’appui de son conseil, combinant bientôt les fonctions de CEO et de présidence du conseil et, plus tard, en planifiant sa succession au sein de sa propre famille. A cinquante-huit ans l’entreprise Castro ne peut certes pas encore rivaliser en matière de longévité avec les banques privées suisses, moins encore avec Beretta, dont la création remonte à 1526, mais s’approche déjà de l’âge où la mention « Maison fondée en 1959 » ne paraît plus incongrue.

Product mix

Rapidement Castro identifia le produit qui a allait devenir la vache à lait de son groupe, à savoir la canne à sucre, dont les recettes serviraient d’une part à importer les inputs nécessaires à la production et d’autre part à subsidier des services encore jeunes, les soins de santé par exemple. Cependant un manque d’investissements dans des produits alternatifs allait conduire à une réduction significative du cash flow avec la chute des prix du sucre à partir des années 1980.

Sponsoring

Face à la menace, il est vrai particulièrement sérieuse, de la perte d’accès à son principal marché, Castro sut s’attacher avec succès les services d’un sponsor, l’URSS, qui allait jouer tout à la fois un rôle de conseiller, de fournisseur et de coach, tout en facilitant l’accès à des nouveaux marchés vers des pays qu’on appelait pas encore émergents.

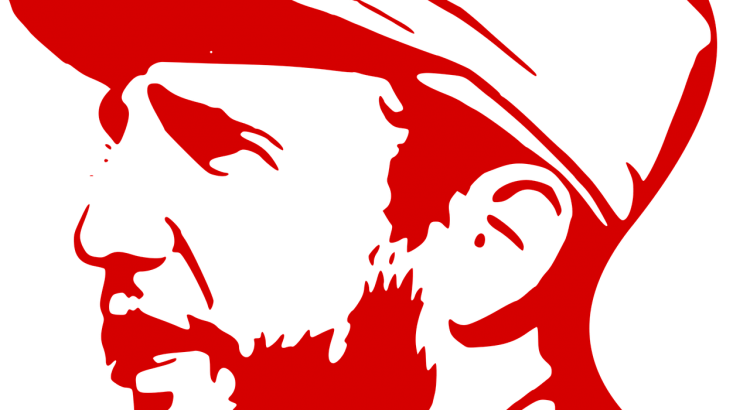

Branding

En vue d’appuyer ce développement international au départ d’un petit pays encore peu connu, une image de marque nette, simple et facilement intelligible dans le monde entier s’imposait: la combinaison d’un uniforme vert olive, une casquette et surtout un cigare perpétuellement à la bouche irait former un puissant corporate logo, digne de rivaliser avec les plus grandes entreprises concurrentes.

Exportation

En raison d’un marché domestique somme toute de taille réduite, une stratégie à l’exportation se révéla rapidement une exigence. En dépit d’un faux départ en Bolivie, marqué par la disparition du manager de la succursale locale, d’autres marchés, en particulier le Nicaragua et l’Angola, où une joint-venture locale, le MLPA est constituée, se révélèrent plus prometteurs ; enfin on ne compte plus les « me too companies », dont celle de Hugo Chavez n’est que la dernière en date, qui s’inspirèrent du business model de Fidel Castro, sans y regarder de trop prêt, il faut bien l’avouer.

Product quality

Cependant assez rapidement, des questions sérieuses au sujet de la qualité du principal produit, la révolution mondiale, se firent jour. Marquée par les exécutions, l’incarcération des opposants, la torture, le musellement de la presse, la mise sous tutelle des écrivains et intellectuels, l’entreprise Castro allait essuyer de nombreuses critiques dans le monde entier.

Marketing

Dans le but de pallier ces critiques et de donner une image de son produit que la réalité des faits ne ternirait pas, Fidel Castro s’est attaché principalement à développer le département marketing. Parmi les techniques de promotion, relevons les discours, un peu longs sans doute mais néanmoins percutants, ainsi que le slogan « La Patria o la muerte », facile à prononcer dans toutes les langues, toujours présent dans la mémoire collective. Mais on retiendra surtout le recrutement de ceux qu’on appellerait aujourd’hui des corporate ambassadors qui non seulement assurent un leverage marketing à l’échelle mondiale mais de plus fournissent ce service gratuitement. En France, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir se prêteront à ce rôle, accompagnés – comment pourrait-on l’oublier ? – de Régis Debray tandis qu’en Amérique latine Gabriel Garcia Marquez contribuera sa plume à la renommée naissante aux louanges de l’entreprise castriste. Enfin d’innombrables jingles « Cuba, my love », « Comandante Che Guevara » achèveront de conférer à la Revolución un caractère bon enfant teinté d’un romantisme exotique et qui séduira profondément le segment de marché des 15 à 30 ans.

Fidel Castro aurait sans doute effectué une carrière exceptionnelle à Madison Avenue car la puissance, l’impact et la persistance de ce que La Ligne Claire appelle son marketing sont indéniables. La vigueur de son verbe aura su persuader deux générations d’admirateurs, tantôt crédules et tantôt cyniques, des bienfaits d’une Revolución, qui, tous comptes faits, aura totalement desservi le peuple cubain au nom duquel elle avait été menée. L’enfer est pavé de bonnes intentions mais étaient-elles vraiment bonnes ?