En début d’année, à l’occasion de la diffusion de la série 3 de The Crown, La Ligne Claire exprimait sa préoccupation face à la capacité d’une entreprise capitalisée à 144 milliards de dollars à forger l’opinion que le monde entier se fait de la famille royale britannique. En cette fin d’année, La Ligne Claire doit avouer devoir réviser son jugement puisque Netflix est désormais capitalisée à 244 milliards de dollars.

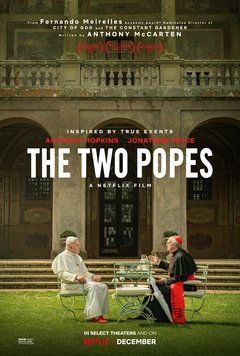

Entretemps, les abonnés de Netflix qui auront regardé The Two Popes se seront familiarisés avec les mécanismes que déploie la chaine en ligne : une histoire inspirée par des événements réels où se mêlent faits avérés et scènes de fiction, que l’insertion d’actualités d’époque vient brouiller davantage encore, sans que le spectateur ne sache s’il a affaire ou non à un documentaire.

La saison 4, qui se déroule dans les années 80 du siècle dernier, introduit deux personnages qui exerceront une influence profonde sur le Royaume-Uni : Margaret Thatcher, qui réformera le pays de fond en comble, et Lady Di, bientôt Princesse Diana, qui conquerra si bien le cœur de la nation que cette conquête fera d’elle une icône planétaire. Pour souligner encore ce mélange des genres, la série campe les personnages en une caricature de la réalité : Madame Thatcher est aussi coincée qu’intransigeante, les Royals un groupe d’incultes qui enfilent des gins and tonics tandis que la pauvre Diana est une fleur bleue victime des machinations de la Firme; pour couronner le tout et s’assurer que le spectateur ne confonde pas les bons et les méchants, le prince Andrew, âgé de 22 ans à l’occasion de la guerre des Malouines, est dépeint sous le jour qu’on lui connaît aujourd’hui, 40 ans plus tard.

Cela dit, avec la saison 4, Peter Morgan signe une réalisation de qualité, relevée par des décors somptueux, la beauté du tournage mais avant tout porté par l’interprétation des personnages féminins : Olivia Colman dans le rôle de la reine, Gillian Anderson dans celui de Margaret Thatcher, Emma Corrin en qualité de la Princesse Diana sans oublier Erin Doherty qui interprète de manière décidée le personnage de la Princesse Anne. En outre Morgan aborde des thèmes nouveaux, les préoccupations de la Reine et de Margaret Thatcher pour leurs enfants respectifs, les personnes qui souffrent d’un handicap mental et la détresse sociale que provoque la révolution thatchérienne, et que révèle Michael Fagan, l’intrus qui s’introduit dans la chambre de la Reine.

Certes, les Royals demeurent des personnalités publiques, et à ce titre un sujet qu’il est légitime d’aborder dans le cadre d’une œuvre artistique. Il demeure néanmoins regrettable qu’il faille faire appel à des experts de la famille royale, Hugo Vickers par exemple, pour discerner le vrai du faux dans cette affaire, d’autant qu’il s’agit d’histoire récente et que la plupart des protagonistes sont toujours en vie. Tous ceux qui ne se donneront pas cette peine demeureront convaincus que les visiteurs à Balmoral, résidence écossaise de la Reine, sont soumis à une test, auquel Margaret Thatcher a échoué mais que Lady Di a réussi avec distinction. C’est plus que regrettable, c’est dangereux.