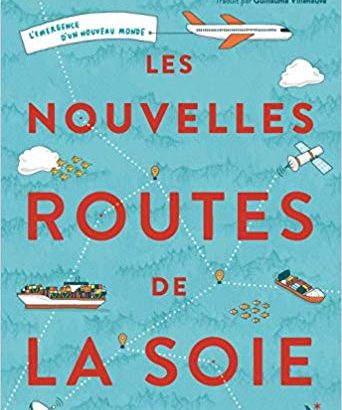

Roma caput mundi, enseignait le manuel de latin de La Ligne Claire dans son enfance, sans se douter que la Chine, qui se nomme elle-même l’Empire du Milieu, émettait les mêmes prétentions. Peter Frankopan, un historien à l’Université d’Oxford où il dirige le Centre de Recherches Byzantines, tranche et fait de la Perse et des pays voisins le centre de gravité de l’histoire du monde.

Notre vue euro-centrique du monde, argumente Frankopan, se fonde d’une part sur le double héritage gréco-romain et judéo-chrétien et d’autre part sur la découverte accidentelle des Amériques ; les Européens eurent tôt fait d’y implanter leur culture et surtout de réorienter le commerce (d’esclaves, de coton, de sucre de canne) au détriment des séculaires routes de la soie qui sillonnaient le vaste continent eurasien ou le ceignaient par voie des mers. Le choix de Greenwich comme lieu du méridien de référence illustre bien cette vision du monde qui place l’Europe de manière arbitraire au centre des planisphères qui nous sont familières.

Frankopan estime que cette parenthèse accidentelle se clôt aujourd’hui avec le déclin de l’Europe et l’émergence de la Chine, dont le projet One Belt, One Road dévoile les ambitions et vise à rétablir ces antiques routes. L’heure est donc venue, estime l’auteur, de remettre l’église, ou la mosquée, ou le temple bouddhiste au milieu du village planétaire.

Les Routes de la Soie, une appellation forgée en 1877 par Ferdinand von Richtofen, un historien allemand, désignent ce faisceau de routes, principalement terrestres, mais aussi maritimes, qui relient les côtes orientales de la Méditerranée – cette mer qui a tort de se figurer au milieu du monde – à l’Extrême Orient. Que les Européens et les Orientaux aient commercé depuis la plus haute antiquité est clair puisque déjà les Romains se vêtaient de soieries. Le lecteur européen aura bien entendu à l’esprit les exemples les plus audacieux de ces rencontres : l’épopée d’Alexandre le Grand, l’expédition de Marco Polo, le voyage de Vasco de Gama autour de l’Afrique et, en sens inverse, les incursions mongoles et les ravages infligés par la Grande Peste; il sera en revanche moins familier sans doute des Sogdiens et des habitants de la Bactriane.

L’originalité de cet ouvrage réside en l’utilisation des Routes de la Soie comme clé de lecture de l’histoire universelle. La découverte des Amériques par exemple s’entend comme la recherche par Colomb d’une Route de la Soie alternative. La Ligne Claire doit avouer parfois avoir de la peine à suivre l’auteur qui fait du Great Game, du nom de la rivalité entre Anglais et Russes en Asie centrale au XIXe siècle, le moteur de la Grande Guerre, d’autant qu’Anglais et Russes étaient alliés contre les Empires centraux, plutôt que rivaux. On hésitera davantage encore lorsque l’auteur présente l’Holocauste comme la conséquence de l’échec de l’Allemagne à se frayer une route qui mène aux champs de pétrole de la Caspienne, sans référence à l’idéologie nazie.

Si les échanges avec l’Orient ont certes leur importance, faut-il pour autant en faire l’alpha et l’oméga de l’histoire du monde ? La Ligne Claire se plait à croire que les cathédrales gothiques ou les monastères cisterciens sont la marque d’un génie propre à l’Europe, distinct de cette immensité asiatique, dont Metternich disait qu’elle commençait aux portes de Vienne.

Auteur d’une grande érudition, Frankopan éblouit son lecteur. On parcourt tant les siècles que les steppes au pas de charge au fil de ces 736 pages si bien que le lecteur pourra s’en retrouver désamorcé face à l’avalanche de détails fournis au sujet de contrées exotiques, de civilisations disparues et de personnages inconnus. De plus, Frankopan, qui s’adresse à un grand public, en sait beaucoup plus que son lecteur et se place dans une situation favorable d’où il peut à sa guise, soupçonne La Ligne Claire, avancer les preuves qui lui conviennent et écarter celles qui l’incommodent.

Modestement sous-titré A new History of the World en anglais, Les Routes de la Soie entend proposer rien moins qu’une nouvelle lecture de l’histoire du monde, au gré de laquelle Frankopan emmène son lecteur d’un style très envolé. On regrettera que la traduction française non seulement ne suive pas mais laisse continûment transparaître tant la syntaxe que le vocabulaire anglais ; par exemple, en évoquant le célèbre journal de Samuel Pepys, le traducteur parle de son diaire, un mot tombé en désuétude à telle enseigne qu’il ne figure pas au Petit Robert.

Enfin, un coup d’œil sur internet révèle que l’auteur, né Peter Doimi de Lupis, a adopté en l’an 2000 à la suite de son père le patronyme de Frankopan, du nom d’une famille de l’aristocratie croate éteinte au XVIIe siècle, et qu’il fait un usage libéral de divers titre de comte et de prince dont la légitimité est sujette à caution. Vanitas vanitatis direz-vous, mais la Ligne Claire ne peut s’empêcher de penser qu’un peu de cette poudre aux yeux s’est répandue sur les accotements de ces Routes de la Soie.

Peter Frankopan, Les Routes de la Soie, Editions Nevicata 2017, 736 pages.

WordPress:

J’aime chargement…