Entre 1953 et 1963, la revue basée à Chicago développe un discours combatif visant à esquisser une nouvelle identité masculine, celle du jeune célibataire urbain. Très rapidement, Playboy va se présenter comme un « magazine d’intérieur » pour homme, essayant de se faire une place entre la presse féminine et les revues de décoration. Mêlant astucieusement les genres (érotisme, littérature, design d’intérieur), Playboy rencontre dès son lancement un succès inhabituel.

Reconquête masculine La petite révolution que revendique Hugh Hefner est celle d’avoir reconquis l’espace domestique pour le compte de l’homme. Si les termes « révolution » et « reconquête » paraissent exagérés, ils le sont moins quand on prend en considération le contexte de l’Amérique conservatrice des années 50. En ces temps de guerre froide, hantés par les figures de l’espion et du héros caché, le foyer américain est essentiellement familial, excentré dans la suburbia que la toute nouvelle culture automobile a rendue possible. Dans la vision très schématique qui sépare la maison du reste monde, l’homme disposant de l’unique voiture familiale est, par la force des choses, contraint de s’activer hors du foyer. Quant à l’espace domestique, il est pris en charge par l’épouse. Ce modèle de famille nucléaire va configurer non seulement les valeurs de plusieurs générations d’Américains, mais aussi le territoire. La ville va s’étendre, délaissant son centre pour la périphérie. Les craintes géostratégiques d’une guerre totale et urbicide poussent les familles loin des villes : la civilisation qui a fait le plus grand usage du bombardement dans son histoire récente, ne peut qu’adopter un modèle anti-urbain pour assurer son avenir.

Plus la ville s’étale, moins elle est vulnérable aux dangers qui la hantent. La menace atomique, les tensions interraciales la drogue et la criminalité peuvent rester dans la ville : l’Américain moyen n’y réside plus. Ce phénomène appelé white flight est en partie responsable du déclin des centres villes dans les années 60 et 70.

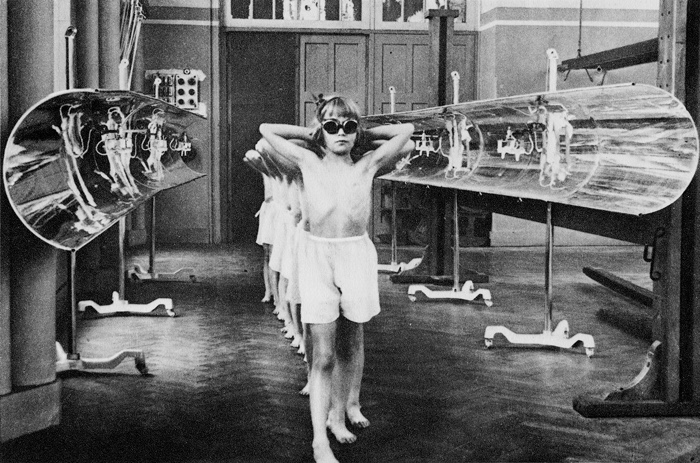

D’après Preciado, le modèle d’étalement urbain aurait été la meilleure façon de sortir les femmes du marché du travail pour faire place aux soldats démobilisés après 45. Les femmes, éloignées du centre ville pourvoyeur d’emplois, n’avaient d’autre choix que de s’occuper du foyer. A la femme émancipée et productive des années 40, capable de remplacer les hommes partis à la guerre, va succéder la femme dépendante et cloîtrée des années 50.

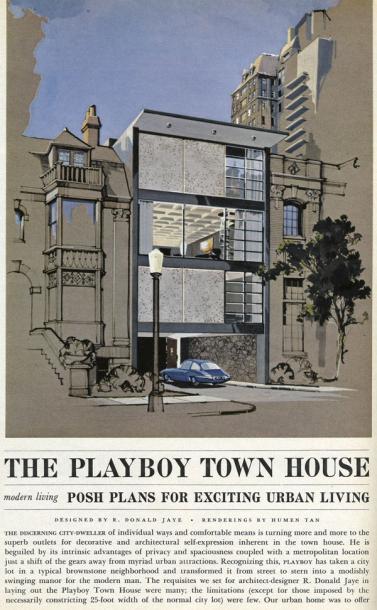

Face à cette domination du modèle pavillonnaire de banlieue, Playboy va répondre par un plaidoyer de la vie urbaine : « L’homme réclame à grand cri un logement à soi… un espace à lui rien qu’à lui… un penthouse idéal pour célibataire urbain », peut-on lire dans un éditorial de septembre 1956. Le penthouse dont rêvent les lecteurs de Playboy est la promesse d’une réappropriation de l’espace domestique, libéré de l’emprise de la femme, et replacé au centre ville.

La ville revêt à nouveau sa dimension désirable, palpitante. Ce nouvel homme émancipé, célibataire ou divorcé, libéré du dictat de la famille, va pouvoir s’adonner à ses activités préférées : la décoration, les gadgets électroniques et les filles en tenue légère. Devenu homme d’intérieur, le nouveau célibataire revendique ainsi son droit d’exercer son goût. Hugh Hefner s’amuse alors à incarner le modèle masculin qu’il défend. Il vit en pyjama, entouré d’une trentaine de filles-bunnies, dans une sorte d’univers clos où tout est filmé. Lieu de travail et de vie, le Manoir est le premier cloître médiatique de notre ère.

L’effort de Playboy pour défaire l’alliance ancestrale entre féminité et espace domestique trouve un certain écho dans des tentatives analogues du côté des féministes. Certaines vont jusqu’à décrire Playboy comme un vecteur de la libération sexuelle, au même titre que les mouvements féministes et pacifistes des années 60. Paul B. Preciado est quant à lui plus réservé sur ce point. Il est en effet difficile de ne pas tenir compte du caractère commercial de cette première utopie médiatique et érotique. Son rôle incontestable dans l’émergence d’un consumérisme libidinal et pharmaceutique écarte définitivement Playboy des protagonistes de la libération sexuelle.

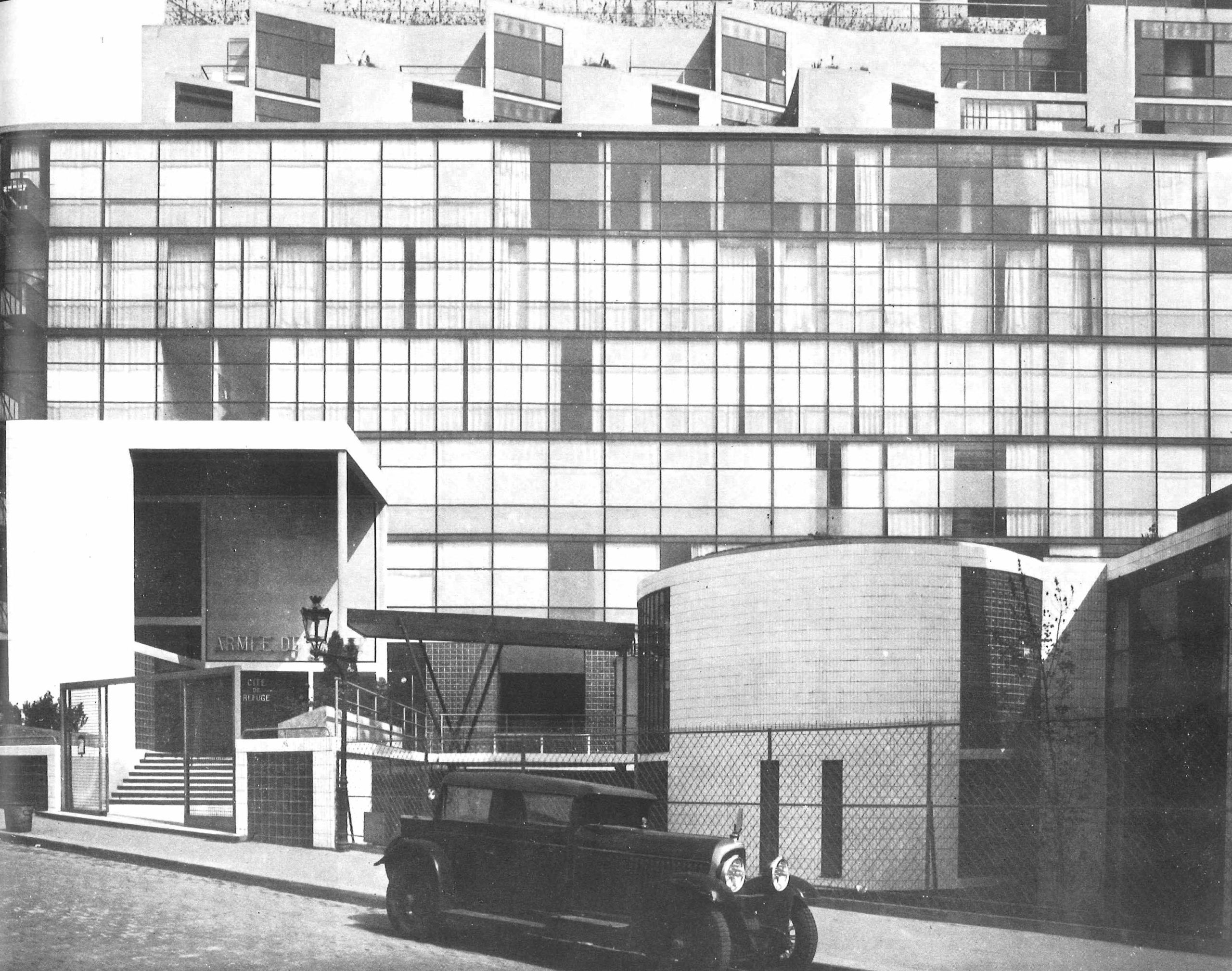

Mutation du style moderne Comment cette épopée architecturale et érotique éclaire-t-elle la question du sens de la modernité ?Les pages de Playboy traduisent le devenir-marchandise de l’utopie moderne. Elles illustrent le passage d’une modernité fonctionnelle et idéaliste d’avant-guerre, au modernisme luxueux et stylé de la seconde moitié du 20e siècle. Pris dans les filets de la culture consumériste et des médias de masse, l’esprit moderne va progressivement perdre de vue ses impératifs éthiques, pour devenir un simple exercice de style fluctuant au gré des tendances et de la spéculation. Dans les pages de Playboy, une chaise d’Eero Saarinen cesse d’incarner la pureté et la sobriété d’un geste parfaitement mesuré pour devenir ce à quoi la société consumériste la condamne : un objet sensuel, désiré, et potentiellement appropriable. La matérialisation d’une pin-up.

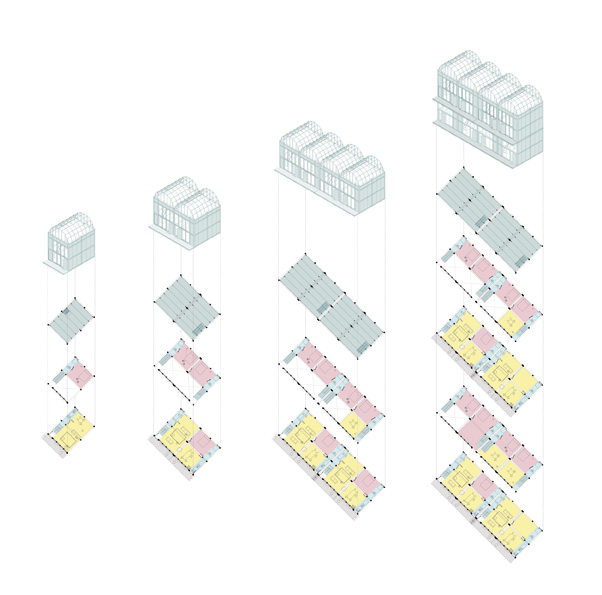

Les pages architecturales de Playboy ne sont qu’un des nombreux symptômes de cette lente mutation du style moderne. Les années 50 vont ainsi voir émerger deux tendances conflictuelles. D’un côté, la contre-culture architecturale, radicale et politisée ; et de l’autre, un modernisme maniériste en rupture totale avec toute préoccupation sociale.

Devenu affaire de lifestyle et non plus de vie au sens entier du terme, le moderne glisse vers ce qu’il s’était juré de ne jamais devenir : un décor. Filmés 24 heures sur 24, les intérieurs modernes de Hugh Hefner cristallisent cette mutation.

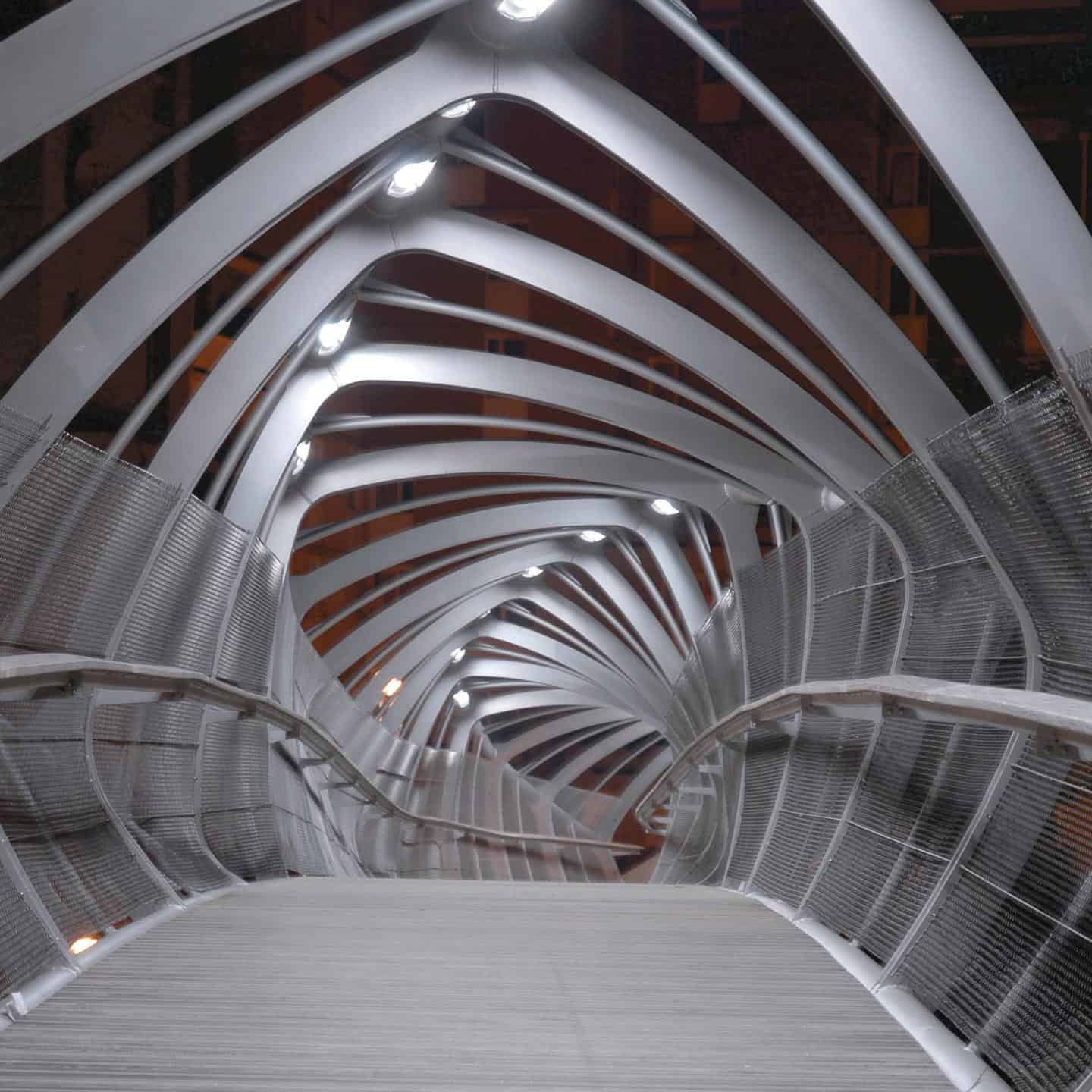

Ce n’est pas un hasard si l’un des architectes les plus éclectiques de notre époque figure à plusieurs reprises dans les pages de la revue. Frank Gehry esquissait déjà il y a cinquante ans les principes du bachelor pad, la garçonnière en tant qu’écosystème idéal pour l’homme nouveau.

Industrialisation du spectacle érotique L’intérêt architectural de Playboy ne se résume pas au seul devenir-marchandise d’un idéal. Au-delà du génie éditorial dont fait preuve Hugh Hefner en mêlant l’interdit à l’acceptable, son projet repose sur la création d’un mythe édifié. Un lieu hors de portée, inaccessible mais présent dans l’imaginaire de tous. Espace de loisirs strictement hiérarchisé, le Manoir est la matérialisation d’une utopie. C’est d’après ce lieu mythique que vont naître toute une série d’hôtels et de clubs. Ces bordels d’un nouveau genre sont aux lieux de débauche du 19e siècle ce que sa revue est à la pornographie interdite de la même époque : des tentatives de rendre acceptable et exploitable ce qui était perçu comme interdit et condamnable. C’est ainsi que la soft prostitution virtuelle (cinématographique, photographique et bientôt numérique) va remplacer l’ancienne prostitution artisanale des cabarets et des maisons closes.

Playboy serait finalement le signe de l’industrialisation du spectacle érotique qui commence avec l’apparition du cinéma pour atteindre son sommet avec la généralisation d’internet. « L’habitant du Penthouse Playboy est une version érotisée et commerciale de l’homme hyperconnecté de McLuhan », écrit Preciado. Le lit circulaire de Hugh Hefner, maintes fois immortalisé, cerné par tous les apparats électroniques de son époque, incarne parfaitement ce rêve cybernétique. Si tel est l’héritage de Playboy, son rôle dans la constitution de la modernité dépasse largement la question du style.

L’homme qui travaillait en pyjama et qui ne quittait jamais son château n’est-il pas la première victime d’une pathologie dont nous sommes tous inexorablement atteints : celle de croire que le monde entier est à portée d’écran ?

L’utopie érotico-médiatique de Playboy ne raconte pas tant le déclin du moderne que le déclin du réel. Entre Disney et Hugh Hefner, les clubs de l’un et les parcs d’attractions de l’autre, se dessinent les contours de nouveaux modes d’assujettissement reposant sur le contrôle des envies. Des désirs astreints au régime de l’image, jamais assouvis, et pour cela indéfiniment exploitables.

Article initialement paru dans le revue Tracés.