En mars 2023, un discussion s’est tenue à Lausanne autour des écoles et de leur rôle dans la concrétisation de l’espace public suisse.

Intervenant.es :

Katell Mallédan : architecte urbaniste, associée du bureau M—AP architectes et coordinatrice de Ville en tête, association de sensibilisation à la culture du bâti

Déirdre McKenna : architecte, cheffe de projet au service des Bâtiments-Domaines-Logement de la Ville de Renens

Julie Riedo : architecte urbaniste, cheffe de projet espaces publics et planification au service de l’urbanisme de la Ville d’Yverdon-les-Bains Oscar Gential, Simon Wüst et Yves Dreier , tous architectes du bureau Dreier Frenzel, ont participé à la discussion.

Christophe Catsaros : Contrairement à leur usage en France, les cours de récréation en Suisse sont ouvertes sur la ville. Quels impacts ces configurations ont sur la place de l’école et sur la pédagogie ?

Julie Riedo : L’ouverture au public des cours d’écoles en Suisse peut surprendre. En effet, il n’y a ni barrière ni portail et l’accès est libre pour toute la population en dehors des heures scolaires. La cour d’école est conçue comme un espace public, une centralité locale. Toutefois, ces espaces possèdent des spécificités d’usages et des approches pédagogiques différentes à travers la Suisse ; il semble en particulier y avoir une différence culturelle entre les cantons alémaniques et francophones. Les accès aux préaux sont pareillement ouverts, mais l’enseignement en extérieur est mieux valorisé dans les régions germanophones. Bien sûr, la mise en place de telles pratiques pédagogiques dépend en grande partie de l’enseignant·e, mais la perception de la nature environnante et son appropriation sont différentes en Suisse alémanique.

Katell Mallédan : À Zurich, l’école « Am Wasser » de Höngg est assez étonnante car une partie de la cour est en relation directe avec la rivière, la Limmat. Apparemment, l’équipe pédagogique a toujours considéré cette situation comme un atout, et non comme un danger pour les enfants qui ont appris à vivre avec ce risque. Aucune barrière de protection n’a été ajoutée. Je ne pense pas qu’une telle exposition au risque soit concevable aujourd’hui dans une école romande. Il me semble que cet écart dans les approches n’est pas seulement lié aux ambitions des équipes pédagogiques, mais aussi à une appréhension du danger selon les cultures.

Quoi qu’il en soit, les choses progressent et l’idée de l’éducation en plein air fait son chemin dans l’enseignement, en étant par exemple thématisée avec les futurs enseignant·e·s à la Haute École Pédagogique (HEP) de Lausanne. Cette dynamique participe à la prise de conscience collective que toutes les cours d’école ne sont pas adaptées à ce genre d’expérimentation et que ces nouvelles formes d’enseignement nécessitent souvent des adaptations spatiales.

Julie Riedo : Un responsable du programme d’éducation m’a expliqué que les classes qui font le choix de l’enseignement en plein air ne restent pas forcément dans l’enceinte de l’école. Elles peuvent sortir du périmètre et se rendre dans une forêt ou un parc. Aujourd’hui, les enseignant·e·s ont le choix entre diverses initiatives pédagogiques alternatives, l’enseignement en plein air fait partie de cette nouvelle offre scolaire. La différence se résume finalement à ne pas considérer uniquement le bâtiment comme seul écrin pour établir une relation d’apprentissage, et à élargir le contexte pédagogique vers ses abords urbains et paysagers. Prenons l’exemple des copeaux de bois, perçus essentiellement comme un revête- ment de sol, voire comme un matériau permettant d’amortir les chutes, alors qu’ils peuvent constituer un matériel pédagogique pour jouer, apprendre à compter ou construire.

Oscar Gential : Les critères que vous venez de mentionner, tels que l’appréhension du danger et le rapport à l’extérieur déterminent le fonctionnement des écoles existantes. Ils conditionnent également la forme des écoles à venir. Pourtant, ces modèles d’enseignement alternatifs ne sont pas vraiment mis en avant dans les concours d’architecture pour les écoles contemporaines. La pertinence de ces éléments programmatiques semblent encore marginalisée et rarement revendiquée.

Simon Wüst : Matthieu Vaucher a publié pour la HEP de Lausanne un ouvrage sur la question : « Une école sans classes – L’éducation scolaire en plein air à Lausanne (1907- 2014) ». Même si la thématique existe depuis plus de 100 ans, on ne peut pas dire que sa pratique ait vraiment évoluée.

Comment ces critères pourraient-ils être énumérés et entrer en considération dans les planifications à venir ?

Katell Mallédan : En ce qui concerne les cahiers des charges de concours pour des rénovations ou des extensions d’écoles, les ambitions pédagogiques générales n’apparaissent souvent pas clairement mais la question de l’enseignement à la durabilité, ou celle de l’initiation à l’écologie, sont largement présentes. L’ambition de développer l’école, en tant qu’espace et structure pédagogique, pour faciliter l’enseignement au développement durable (EDD) reçoit un soutien politique appuyé. Pour les architectes, cette situation est une porte d’entrée pour faire évoluer la forme des écoles et concevoir de nouvelles propositions d’aménagement.

Christophe Catsaros : En prenant un peu de recul, l’action de l’association Ville en Tête n’est-elle pas une reconnaissance de l’importance de l’enseignement en dehors du cadre scolaire ? Aborder la culture du bâti auprès des plus jeunes est une manière d’enseigner en dehors de l’école.

Katell Mallédan: C’est l’une des orientations que nous nous efforçons de donner aux activités de l’association. Nous cherchons à faire comprendre aux enseignant·e·s qu’iels peuvent s’appuyer sur l’environnement naturel et construit qui nous entoure pour atteindre leurs objectifs pédagogiques. Toutes les disciplines peuvent être abordées en se promenant en ville. Les ma- thématiques en essayant de chiffrer et mesurer les choses, l’histoire et la géographie en initiant à l’aménagement du territoire, sans oublier la citoyenneté et l’idée du débat. Nos ateliers et balades sont conçus sur le mode de la discussion et non de la simple transmission. Les correspondances entre les objectifs du Plan d’Études Romand (PER) et nos activités sont nombreuses et permettent la mise en place de projets transversaux. La limite finalement est plus temporelle et spatiale que thématique. Les enseignant·e·s ont de nombreux impératifs à prendre en compte et ne peuvent pas passer toutes les journées hors de leurs classes. De plus les écueils sont multiples lorsque l’enseignement en extérieur prend place dans l’enceinte scolaire, car il génère des nuisances et constitue un objet de distraction pour les autres classes qui restent à l’intérieur.

Yves Dreier : La classe perpétuerait donc l’idée du lieu de la concentration, de l’organisation et des règles, et l’extérieur, celui du foisonnement, du partage et du débat ? Comment ces deux environnements interagissent-ils ? Comment concevoir de nouveaux environnements scolaires en jouant sur cette dichotomie ?

Déirdre McKenna : Concrètement, il convient d’essayer de concilier les idées, les opinions et les points de vue des multiples acteurs impliqués dans un projet, plutôt que de travailler sur des concepts abstraits.

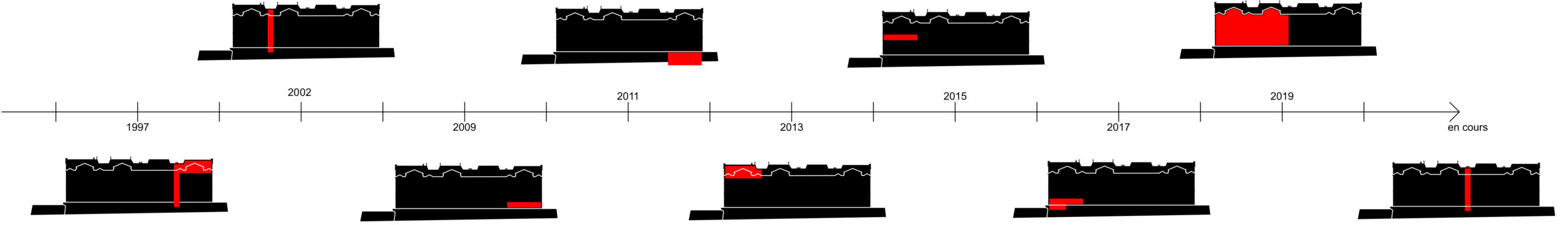

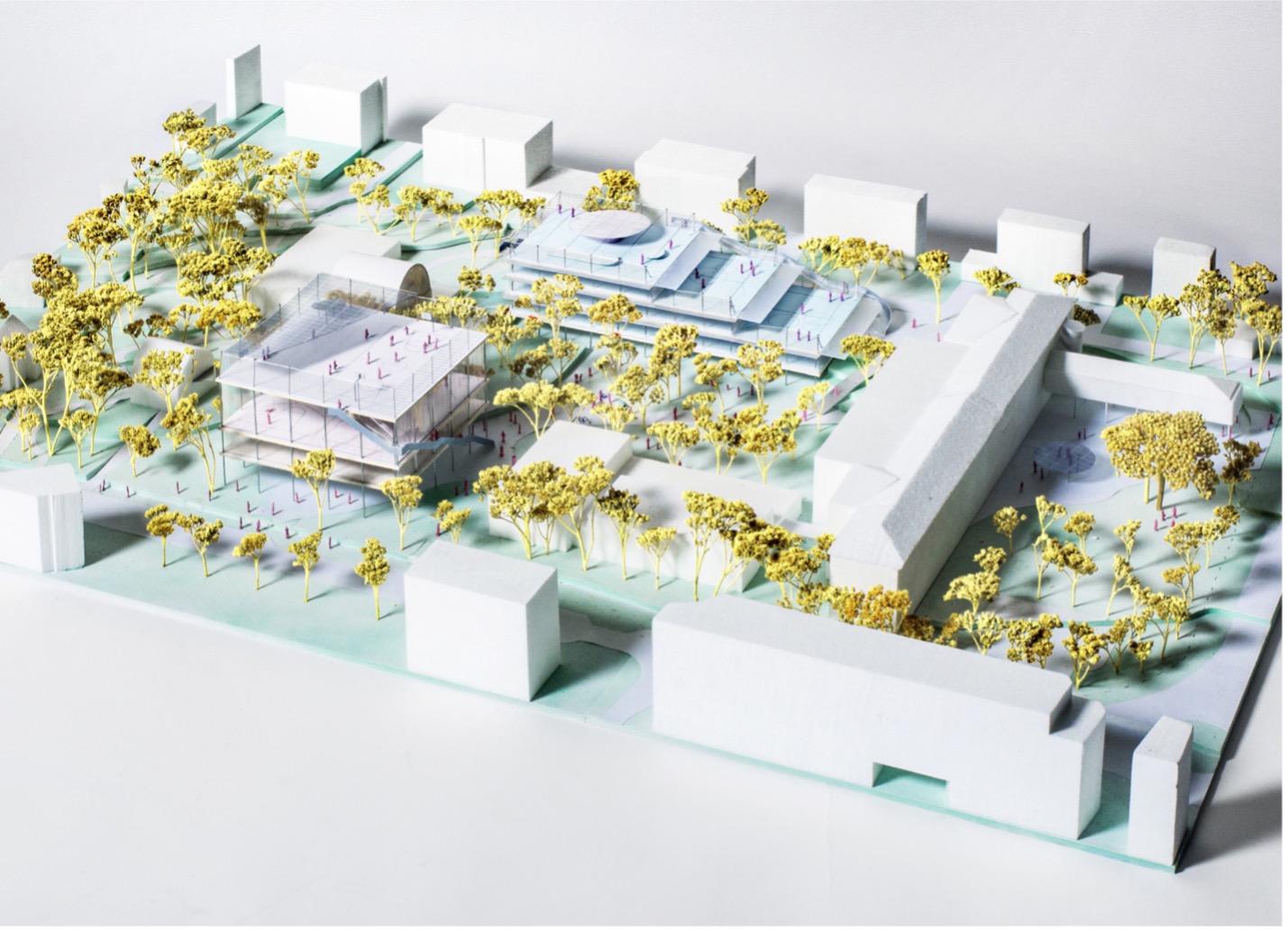

La perméabilité d’un site scolaire se construit souvent comme une négociation entre les personnes qui souhaitent cette perméabilité. Ce sont notamment les riverain·e·s et les besoins scolaires qui conditionnent l’aménagement du site. Dans le cas du programme du concours pour le projet de transformation du site scolaire de Verdeaux-Pépinières-Saugiaz à Renens dans l’agglomération lausannoise, notre ambition s’exprimait par la reconversion du site scolaire pour répondre non seulement aux besoins de la journée des élèves, mais également aux attentes des familles ainsi qu’au tissu associatif de la ville.

Le risque pour ceux qui travaillent comme moi à configurer une demande est de penser qu’ils sont plus spécialistes que les autres. L’architecture permet d’acquérir une sensibilité pour les dynamiques sociales et idéologiques d’un projet, mais quand autant de personnes sont impliquées, avec des spécialistes pour chaque domaine de compétence, il est important de rester humble et d’accepter les limites de notre profession. Il s’agit d’apporter des solutions, mais aussi de poser des questions.

Oscar Gential : Ce qui m’intéresse dans les projets d’école, c’est leur niveau d’exemplarité qui semble décuplé. La complexité de la commande et la multiplication des interlocuteur·rice·s se décident bien avant la rédaction d’un cahier des charges. C’est probablement dans la manière d’inclure les acteurs associatifs d’un quartier dans l’élaboration d’un plan d’urbanisme que réside une caractéristique essentielle qui façonne l’architecture des écoles en Suisse. Ainsi, elles ne sont pas seulement ouvertes sur la ville, mais sont destinées à accueillir d’autres activités que celles prévues par le programme scolaire.

Déirdre McKenna : Chaque canton formule sa demande en bâtiments scolaires selon ses propres considérations démographiques, mais ce sont les communes qui construisent, financent et entretiennent les écoles. Chaque établissement scolaire se construit sur le rapport de force entre ces deux entités politiques et administratives. En ajoutant à cela la multiplication des services concernés et consultés, chaque projet arrive à un résultat qui ne peut être que le fruit d’un compromis. Il s’agit de trouver un moyen de répondre aux besoins et aux préoccupations par un arbitrage des ambitions de chacun·e. En ce qui concerne l’ouverture de l’école sur son quartier, il faut comprendre qu’il s’agit d’un sujet hautement idéologique. Ici en Suisse, le site de l’école a toujours été perçu comme un espace public, et le fait qu’il soit identifié de la sorte est un avantage extraordinaire. Il y a souvent des parents qui ne comprennent pas et qui demandent la fermeture d’une partie de la cour de récréation. La réponse est toujours la même : l’école est un espace ouvert et public.

Simon Wüst : Ce qui est remarquable dans le cas du projet Verdeaux-Pépinières-Saugiaz, c’est que l’ouverture ne concerne pas seulement la population, mais s’ouvre plus généralement au vivant : humains, plantes et, à certains égards aussi aux animaux. C’est une formidable extension du sens de l’ouverture. L’exemplarité et l’expression qui se dégagent de ce pro- jet peuvent-elles servir de modèle à d’autres écoles ?

Déirdre McKenna : L’ambition de rendre les sols, y compris les cours de récréation, entièrement perméables s’inscrit dans une ten- dance similaire pour le reste de la ville. Ensuite, l’une des problématiques de ce genre d’aménagements ouverts est la question de la surveillance. À Verdeaux-Pépinières-Saugiaz, vous avez certaines zones extérieures qui ne sont pas surveillées. Il faut accorder beaucoup de confiance à la société pour accepter que certains espaces restent librement accessibles à la jeunesse et intègrent une large population. L’idée est de créer des environnements sûrs sans besoin de surveillance en dehors de la journée scolaire.

Simon Wüst : La cour de récréation devrait toujours être considérée comme un lieu de partage, bienveillant et être inclusive des activités de tous les enfants. Par cette approche d’ouverture, elle peut également devenir le lieu d’apprentissage d’un échange actif entre les enfants et le monde vivant en général.

Katell Mallédan : Il est intéressant de noter que la spécificité des préaux d’écoles, au contraire de beaucoup d’autres espaces publics qui ponctuent nos villes, est d’être en priorité destinés aux enfants. Ces espaces peuvent être utilisés par toute la population mais sont prioritairement aménagés et destinés aux enfants qui en sont les principaux usagers et usagères. C’est assez rare d’avoir des espaces où les enfants peuvent se sentir chez eux. Avec l’équipe de Pousses Urbaines (projet mené avec la délégation à l’enfance de la ville de Lausanne), nous pensons qu’il est donc primordial de conserver cette spécificité, de prévoir l’inclusivité en s’adressant principale- ment aux enfants, sans forcément leur proposer de manière systématique une aire de jeux.

et du préau ouvert par Zoé Jobin

Julie Riedo : Donner la priorité aux enfants, c’est offrir un espace où iels peuvent évoluer sans être nécessairement sous la surveillance d’un adulte. Cet espace de liberté est central et nécessaire au bon développement des enfants. Dans le Canton de Fribourg, les écoles sont recensées en « zones d’intérêt général ». Quelle que soit la taille de la commune, ces zones sont essentielles car elles représentent l’espace commun, le lieu favorisant le partage.

Yves Dreier: Existe-t-il une forme d’autocensure de la part du public qui n’ose parfois pas traverser une cour ou s’y asseoir de peur d’être considéré comme un intrus ?

Julie Riedo : Dans les études sur l’utilisation des espaces publics par la population d’Yverdon-les-Bains, les écoles viennent juste après les parcs dans le classement des espaces fréquentés et identifiés comme des centralités de quartier. Toujours dans ces études, on se rend compte que les cours de récréation n’offrent pas assez d’aménagements adaptés aux publics autres que les enfants. Par exemple, il y a rarement des bancs avec accoudoirs pour les séniors. Le projet en cours vise à améliorer cela en diversifiant les usages. Y légitimer la pré- sence de tou·te·s par des aménagements appropriés pourrait être une possible évolution architecturale. À Yverdon-les- Bains, cela se traduit aussi par un travail sur les questions de genre visant à produire un espace qui ne soit pas exclusivement destiné au défoulement, mais plutôt pensé comme un espace global avec des sous-espaces offrant des caractéristiques spécifiques : espaces pour les jeux de mouvement et de motricité, espaces pour les jeux cognitifs et de création, espaces pour les jeux sociaux et individuels, espaces pour l’éveil à la nature. Plus simplement, les enfants peuvent profiter de zones dynamiques, de zones intermédiaires et de zones calmes. Cette conception assure l’intégration de tous les enfants et de leurs besoins spécifiques pour permettre à chacun·e une large variété d’expériences.

Katell Mallédan: La question du zonage de la cour d’école apparaît très clairement lorsqu’on demande aux enfants de définir ce type d’espace public. Iels définissent des zones proscrites où iels vont quand même. Il s’agit de zones grises, spatialement et temporellement, car iels y vont parfois avant la sonnerie du matin ou après la sortie des classes. Ces zones grises ou zones de floues sont fondatrices dans l’équilibre des enfants. Elles sont le lieu de la manifestation de la règle et donc de la possibilité de la transgresser, ou de négocier sa codification. Ces zones sont perçues très positivement par les enfants. Cela semble changer pour les adolescent·e·s, qui peuvent vouloir rompre avec les espaces des cours d’école identifiées à l’enfance et trop surveillées à leur goût.

Julie Riedo : La place des adolescent·e·s dans la ville est un sujet délicat. Parfois certains équipements, notamment sportifs, peuvent les attirer mais iels doivent aussi pouvoir transgresser les usages prévus. Les enjeux de partage de l’espace des cours d’école doivent rester prioritaire au regard des éventuels conflits d’usage. La transgression des un·e·s doit pou- voir être gérée avec des moyens appropriés pour favoriser le bien-être des autres. A titre d’exemple, cela peut passer par une tournée de nettoyage supplémentaire le lundi matin pour éliminer les objets dangereux avant l’arrivée des élèves.

Christophe Catsaros : Venons-en à la salle de classe, un espace trop souvent configuré pour y exercer l’ordre, mais qui peut aussi faire l’objet d’un aménagement alternatif. Y a-t-il des façons de graduer par l’architecture l’ordre et le désordre dans la salle de classe ?

Déirdre McKenna : Les lignes directrices, ainsi que les réflexions collectives sur la nécessité de s’adapter à un monde en mutation, laissent de plus en plus de portes ouvertes à la négociation et à l’expérimentation. Les propositions architecturales dans les concours vont aujourd’hui dans le sens de typologies structurelles et modulaires, par opposition à des configurations figées jusqu’ici plus courantes. Pour que l’évolutivité architecturale fonctionne, il faut que les utilisateur·trice·s soient accompagné·e·s. Il convient en particulier d’éviter que de très beaux projets ne soient pas été utilisés correctement en raison d’un manque d’accompagnement.

Oscar Gential : Les coursives extérieures sont-elles un fantasme d’architecte ou faut-il continuer à expérimenter autour de ces modes de circulation ?

Katell Mallédan : Les espaces de circulation atypiques ne se révèlent pas toujours pertinents, mais quand ce genre de dispositifs fonctionnent, les résultats peuvent s’avérer surprenants, autant spatialement que fonctionnellement. Je pense notamment au Collège de Provence à Lausanne, où cinq classes disposées au rez-de-chaussée occupent à tour de rôle l’espace du hall central qui est assez généreux pour devenir un espace modulable. Chaque enseignant·e peut décider à n’importe quel moment de s’y rendre pour un moment de défoulement avant de revenir classe. Cet espace fait à la fois office de salle de rythmique, de cour de récréation d’intérieur ou de salle de rassemblement pour les discussions avec les parents. L’autre exemple lausannois qui me vient à l’esprit est celui du Collège de La Sallaz, construit dans les années 1950, où les paliers sont suffisamment larges pour servir d’espace de travail commun aux deux classes qui se font face. Peut-être que ces espaces fonctionnent justement parce que la synergie qui s’y crée est éphémère, et peut-être que si elle était planifiée, elle n’aurait pas lieu.

Déirdre McKenna : Toutes circulations, intérieures ou extérieures, doivent être considérées comme des espaces de transition ; elles ne sont donc ni une destination, ni un lieu affecté, ni une zone de jeu. Leur polyvalence est précieuse et ouvre les possible, raison pour laquelle elles stimulent des fantasmes auprès des architectes.

Simon Wüst : Ces espaces interstitiels sont essentiels dans la constitution sociale des enfants qui se remémorent beaucoup plus facilement ces brefs moments d’intervalle, d’agitation et de défoulement, que des longs moments passés assis dans les salles de classe. En offrant aux enfants des lieux capables d’initier le sentiment de faire partie d’une société, hors du contrôle parental et hiérarchique, nous leur donnons les clés de la vie en communauté, intégré au sein de leurs pairs.

L’école développe les valeurs du quotidien, dont la récur- rence des événements vécus est une source de confiance et d’épanouissement pour les enfants. L’école est un lieu où se croisent les échelles : celles de la ville et de la classe, celles des spatialités extérieures et intérieures, celles de la vie publique et de la collectivité. L’enjeu de la rénovation du patrimoine scolaire du 20e siècle présente une opportunité pour faire évoluer certains usages et répondre aux besoins inclu- sifs des genres et des différentes tranches d’âge. Sans rompre forcément avec la stabilité du dispositif scolaire, certains changements, comme l’apport d’une deuxième porte dans une salle de classe ou la création d’un espace décloisonné, peuvent avoir des effets considérables dans le quotidien des élèves. L’architecture doit d’une part être capable de traduire cette stabilité par une forme de régularité apaisante et d’autre part offrir des lieux propices à l’expérimentation dont les aménagements spécifiques peuvent être transformés par chaque utilisateur·trice.

Yves Dreier : La pratique sportive dans les cours d’écoles représente également un point d’évolution pour les rendre plus intégrative. Ces espaces, jusqu’ici majoritairement dédié aux jeux de balles, s’adressent à 10 % des enfants qui s’accaparent 90% de l’espace extérieur disponible. Notre responsabilité d’architectes n’est-elle pas de proposer des aménagements plus organiques, plus inclusifs, qui permettent des changements significatifs entre enfants et espaces publics ?

Julie Riedo : En effet, cela peut se faire par des petites interventions, comme proposer une variété de jeux et de matériel adéquats, faire des tournus, ou même comme cela s’est fait dans une école genevoise de supprimer les buts de football. Mais, pour encourager un changement plus pérenne, il s’agira de dépasser les seuls équipements sportifs standardisés, traditionnels et dédiés à la compétition actuellement inscrits dans la programmation scolaire. La redéfinition des enjeux architecturaux est au centre de la question des cours d’école. Aujourd’hui, ces infrastructures sportives sont encore prépondérantes dans le cahier des charges et dans les budgets dédiés aux espaces extérieurs. Les exemples alternatifs de terrain de sports sont connus, mais la décision de basculer dans un autre modèle implique une volonté politique et pé- dagogique affirmée, ce qui n’est pas simple en vue du nombre de partenaires impactés.

Déirdre McKenna : Nous sommes dans une position schizophrénique où le souhait que d’avantage d’enfants bougent s’oppose au maintien des aménagements qui occupent une grande partie de l’espace extérieur tout en garantissant l’octroi de budgets conséquents pour un nombre d’usagers restreints. La demande pour initier les enfants à la biodiversité en milieu scolaire est telle, que dans moins de cinq ans les aménagements extérieurs tels que nous les avons connus jusqu’ici ne seront plus la norme. Cela se voit déjà avec les préaux goudronnés qui deviennent de plus en plus perméables et végétalisées.

Projet lauréat « Oasis », Comte/Meuwly Architectes Sàrl avec La Touche Verte Architectes Paysagistes, Coralie Berchtold, Yann Junod et Marc Junod

Oscar Gential : C’est un début encourageant. Il faut maintenant utiliser les contraintes de densification pour faire évoluer certaines exigences urbanistiques, tel que l’augmentation du taux de canopée, pour redimensionner certains équipements sportifs. Dans cette optique, l’école doit aussi être pensée pour tout ce qu’elle apporte à la ville.

Julie Riedo : De même, les questions de santé publique doivent permettre de faire évoluer les espaces dédiés au sport, au-delà des contraintes propres à l’enseignement. Par exemple, les études montrent que beaucoup de filles décrochent du sport vers l’âge de 8 ans, puis à nouveau lors de l’adolescence. Proposer des équipements favorisant le mouvement pour ces publics cibles, c’est contribuer à une meilleure santé populationnelle. Ces préoccupations sociétales doivent pouvoir s’inscrire dans l’enceinte de l’école. La durabilité ne doit pas être perçue comme un frein mais plutôt comme un levier pour produire de l’architecture de qualité.

Christophe Catsaros : Pendant la pandémie, et avec le recours au télé-enseignement, la croyance que l’avenir se trouvait dans une évolution technologique de l’enseignement s’est, me semble-t-il, dissipé ?

Katell Mallédan : Les écoles sont les lieux qui donnent forme à la société en devenir ; en effet l’école à distance a retiré à l’école sa fonction sociale, qui est peut-être aussi importante que la transmission de savoirs et de connaissances. C’est dans ce partage que s’apprend l’entraide, l’écoute, l’empathie. C’est un choix politique de société qui se joue dans la confrontation de ces deux modèles. Cette discussion s’apparente au débat sur la carte scolaire qui répartie les enfants entre les différentes écoles en fonction de leurs lieux de résidence ; les enjeux sont énormes et portent autant sur des questions sociales et d’apprentissage que sur la gestion de nos villes et des défis que représente leur adaptation aux changements climatiques.

Je pense à différents projets qui cherchent à donner aux cours d’école une seconde vie. L’exemple des « cours oasis », un programme de transformation des cours d’école à Paris, montre que la problématique de l’accès à ces espaces croise celle de la lutte contre les îlots de chaleur. Dans ce cas, la création d’espaces plantés et perméables dans les cours d’école et leur ouverture aux habitant·e·s du quartier le week-end et pendant les vacances scolaires ont permis de pallier au manque d’espaces de rencontre frais et agréables de proximité.