Les années 1960 ont-elles été une période de désenchantement pour le paysage urbain nocturne? L’époque qui voit s’illuminer les autoroutes et les parkings des centres commerciaux flambants neufs sonne-t-elle le glas de la «nuit» idéalisée par les beatniks et autres amateurs de clair-obscur sublimes?

C’est en essayant de vérifier cette hypothèse que nous sommes arrivés à la conclusion que l’enchantement ou le désenchantement ne sont pas tant une question de lumens, d’intensité et de maillage de l’éclairage public, que de représentations et d’imaginaire. Les années 1960, ce rouleau compresseur de normalisation, auront elles aussi leur lot de paysages nocturnes «enchantés».

De quoi les années 1960 sont-elles le signe, en matière de lumière? Les tentatives d’instaurer un éclairage uniforme traduisent-elles un désir d’égalité? La nuit électrique n’est-elle pas l’équivalent lumière des aspirations égalitaires de l’architecture fonctionnaliste? Dans la mesure où le projet urbain moderne traduit un projet sociétal, l’éclairage qui l’accompagne peut à son tour être interprété comme la mise en lumière d’une conception de la société. Les architectes visionnaires de la première moitié du 20e siècle comme Mies van der Rohe et Walter Gropius n’ont pas attendu les grands chantiers de la reconstruction pour projeter dans la luminosité des immeubles translucides un certain ethos démocratique. Dans la ville renaissant des cendres de la Seconde Guerre mondiale, les façades sont lisses, les avenues rectilignes et l’éclairage homogène. La lumière blanche des lampes fluorescentes est le contrepoint rassurant à l’obscurité des couvre-feu des années 1940.

Le plafond en plan de lumière

C’est à New-York que la transparence miesienne trouve à s’exprimer dans sa version nocturne, avec des bâtiments comme le Seagram, qui, à travers ses parois vitrées, laisse apparaître des plans dégagés, éclairés uniformément d’une lumière maîtrisée. L’éclairage conçu par Richard Kelly est d’une grande finesse. Sa marque de fabrique consiste à faire jouer une certaine porosité entre le dedans et le dehors.

Dans Ceiling, l’un des quinze livrets présentés en 2014 par Rem Koolhaas à la Biennale de Venise, l’auteur établit une analogie évidente entre une certaine façon d’éclairer et une nouvelle manière de concevoir l’insertion d’un édifice dans son environnement. En tenant compte de la transparence dans sa façon de «construire» l’éclairage, Richard Kelly ferait du bâtiment de Mies van der Rohe un luminaire à l’échelle de la ville.

L’analogie entre l’intérieur d’un bâtiment et l’ensemble de la ville est plus complexe que ne le laisse entendre l’idée postmoderne d’un «édifice luminaire». Cette luminosité exposée est bien plus qu’un artefact à l’échelle de la ville. Elle rend compte d’une modification profonde de l’espace de travail et des hiérarchies qui trament la ville moderne. L’éclairage uniforme des plateaux du Seagram constitue le milieu dans lequel évoluera le nouvel individu issu de la tertiarisation de l’économie des années 1960. Ce milieu fait partie de l’espace public, tout du moins sur un plan symbolique. Il expose ses vertus et son ethos à l’ensemble de la ville et cherche à se constituer en exemple reconductible. La transparence luminescente du Seagram a une dimension symbolique et paradigmatique.

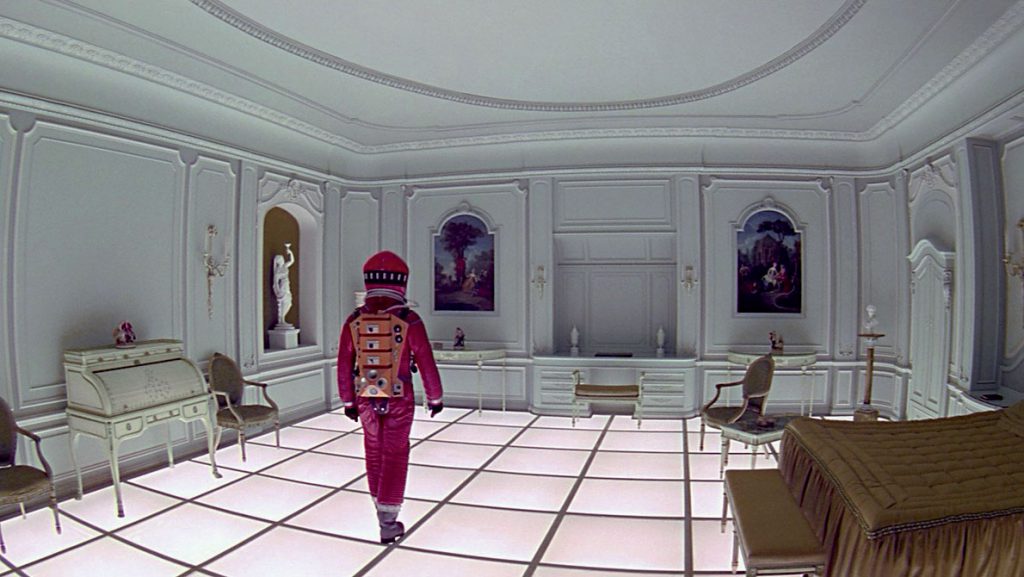

Stanley Kubrick l’a bien compris en posant son «homme nouveau», non pas sous mais sur un plan lumineux uniformément éclairé. La nouvelle luminescence porte symboliquement les aspirations d’une société nouvelle. C’est une piste possible pour essayer de comprendre ce qu’apporte l’éclairage public qui se généralise à la même époque et cherche à transformer la nuit urbaine en deuxième jour. A l’image des plateaux de bureaux qui annulent l’alternance entre diurne et nocturne au profit d’un jour électrique constant (et de la productivité qui va avec), le nouvel espace urbain va trouver dans l’éclairage uniforme des tubes fluorescents son équivalent lumière; la lumière qui traduit sa perception de la société. Le jour perpétuel est l’éclairage idéal pour une nouvelle classe moyenne qui n’a plus rien à cacher, une société du plein emploi, au consumérisme sain et aux désirs assouvis. Le cinéma d’avant-garde des années 1960 fera du scepticisme face à cette doxa électrique un de ses leitmotivs. La scène où l’ordinateur tombe en panne dans Aphaville de Godard est caractéristique de cette critique. Le tressaillement des néons pendant la fuite d’Anna Karina et Eddie Constantine dit l’effondrement du modèle sociétal moderniste. Quant à l’utilisation par Orson Welles d’un plafond lumineux dans le Procès, elle peut être interprétée comme une transposition de la dystopie kafkaïenne dans l’univers du bureau moderne.

Normalisation de l’éclairage public

En France, le personnage qui incarne les efforts pour normaliser l’éclairage public est un ingénieur nommé Béla Ibusza. Son ouvrage destiné aux maires va servir de manuel pour la normalisation de l’éclairage des villes françaises des années 1960 aux années 1980. Ses prescriptions, visant à optimiser l’éclairage par la disposition rationnelle des sources, vont être massivement adoptées. L’unicité de son approche consiste à répertorier de façon quasi scientifique les aspects esthétiques de l’éclairage urbain. L’ouvrage rencontre un net succès et devient rapidement un manuel à vocation pratique. Son adoption généralisée est en grande partie responsable de l’apparence nocturne des villes en France à cette époque. Sans le savoir, Béla Ibusza fut l’un des hommes les plus influents dans le façonnage du paysage urbain français de ces deux décennies.

Modernisation et désenchantement

La perte de la nuit au profit du jour électrique est vécue par une grande partie des artistes et des intellectuels de l’époque comme un désenchantement. L’exemple parisien du départ des Halles du centre-ville pour Rungis, en 1964, cristallise ce basculement d’une époque à l’autre. Une seule nuit aura suffit pour passer du chaos céleste des Halles à l’efficacité d’un marché fonctionnel.

Finie la coexistence poétique de marchands, clochards, bourgeois venus s’encanailler et prostitués parmi les cageots et les ordures. L’accès aux nouvelles halles internationales de Rungis, au croisement de deux autoroutes et à côté d’un aéroport, est strictement réservé à ceux qui s’y activent. Dans ce basculement, l’éclairage joue un rôle déterminant. Aux Halles, le clair obscur des réverbères haussmanniens contraste avec la lumière aveuglante des étals. A Rungis, l’éclairage sans nuances tombant du plafond ou des mâts devient uniforme. Ce basculement coïncide avec la généralisation progressive des lampes fluorescentes qui viennent remplacer les lampes à incandescence. De ce fait, les années 1960 sont caractérisées par une montée en intensité de l’éclairage urbain en Suisse comme en France. Plus économique, moins énergivore, dégageant moins de chaleur, l’éclairage fluorescent scelle par sa lumière blanche l’entrée dans une ère nouvelle.

Modernisation et réenchantement?

A Paris, le nouveau marché de Rungis jouxte un autre projet emblématique de la modernisation des années 1960 : la nouvelle aérogare d’Orly, un édifice fonctionnel conçu par Henri Vicariot. Derrière un mur rideau en aluminium des plus banals, Orly offre des espaces d’une grande qualité. Comme au Seagram, la lumière fluorescente est rendue plus chaleureuse par des luminaires et des surfaces réfléchissantes dorées. Les baies vitrées côté pistes, conçues par Jean Prouvé, constituent une innovation pour l’époque. L’épaisseur du verre, sa taille et surtout les joints anti-vibration assurent une parfaite isolation et une vue imprenable.

Première aéroville d’Europe, l’édifice offre les services que l’on trouve habituellement dans un quartier de gare métropolitaine: des restaurants, des hôtels, des lieux de culte, un véritable cinéma et des commerces. Orly est l’un des premiers aéroports à ajouter à sa fonction aéroportuaire les attributs de la culture du divertissement.

Si le même esprit de rationalité habite le marché de Rungis et la nouvelle aérogare, jusque dans leur conception commune d’un éclairage capable d’assurer un fonctionnement 24 heures sur 24, il existe néanmoins une différence majeure entre les deux sites. Ouvert au public, Orly devient rapidement une destination du dimanche pour les excursions familiales. En 1965, quatre millions de visiteurs non voyageurs ont transité par ce monument moderne de la société des loisirs, plus que la tour Eiffel.

La cinématographie de l’époque rend bien compte de cet engouement populaire pour la nouvelle aérogare. Des dizaines de films font un passage obligé dans la grande halle du terminal sud. Orly devient ainsi un lieu fétiche des années 1960 qui réconcilie la classe moyenne avec une modernité trop souvent décriée pour sa froideur et son uniformité écrasante. Orly entre dans l’inconscient collectif comme un lieu de plaisir pour tous. Cet engouement préfigure la démocratisation du voyage aérien, qui va bientôt permettre aussi aux visiteurs du dimanche d’embarquer.

Bien avant le soi-disant réenchantement postmoderne, avec les mises en lumière de façades historiques et l’usage de la couleur pour les nouvelles constructions, le cinéma recrée de l’imaginaire à partir de la lumière implacable des années 1960. Qu’il s’agisse de Fellini filmant la périphérie de Rome ou Cassavetes la nuit new-yorkaise, l’austérité de l’avenue rectiligne cadencée de lanternes à fixation latérale va progressivement trouver une autre signification dans l’imaginaire collectif. Une autre nuit, moins obscure, plus électrique et automobile, va remplacer celle des lampadaires clairsemés. On peut imaginer que la théâtralité dans la mise en lumière qui advient dans les années 1980 soit la traduction dans le réel de cette interprétation cinématographique de la nuit urbaine par les années 1960.

(Article paru dans la revue Tracés en avril 2016)