La prolifération récente d’ensembles néo-traditionalistes est-elle une conséquence de l’opération de conquête entamée il y a près de 40 ans avec l’implantation de l’empire Disney en Ile-de-France ? Plus grave, ce Gesamtkunstwerk du capitalisme tardif serait-il l’ultime manifestation du ressentiment américain à l’égard de la ville européenne ?

Il y a d’abord cette image : Jacques Chirac, le visage empreint de cette gaité un peu idiote qui le caractérisait, reçoit un présent des mains de Michael Eisner, directeur général de la Walt Disney Company. Le celluloïd encadré offert au président représente un autre don : celui de la pomme empoisonnée proposée à blanche neige par la sorcière.

Immortalisée en 1987 lors de la signature, cette mise en abime a longtemps symbolisé le caractère douteux de la transaction. L’État français investissait quatre fois plus que la Walt Disney Company pour avoir le privilège d’accueillir sur son territoire le vaisseau amiral du divertissement familial américain. Trente ans plus tard, au regard de l’évolution du projet métropolitain parisien et de la prolifération des ensembles néo-traditionnalistes en Île de France, une autre lecture de cette scène est devenue possible.

Episode 1 : où le « savoir-faire » colonial trouve une nouvelle utilité en métropole.

Marne-la-Vallée et son secteur Est, Val d’Europe, ne sont pas nés au moment de la signature de la convention entre l’État et la société américaine. L’intention d’en faire un pôle urbain date du début des années 1960, quand Paul Delouvrier lance le projet des villes nouvelles. Ce plan magistral doit doter la capitale d’un anneau de cinq villes satellites de 500 000 habitants chacune à moins de 35 km de la capitale. Avant de devenir l’arrière-plan d’un parc d’attraction, Marne-la-Vallée est donc l’une de ces cinq villes. Delouvrier n’était plus en fonction lorsque fut prise la décision de créer le parc, mais il a bien eu la « vision » du grand projet d’extension multipolaire de Paris. Urbaniste, résistant, ce haut fonctionnaire de la IVe république planifie les cinq villes comme le ferait un conquistador — en hélicoptère (plutôt qu’à cheval), aux côtés du général de Gaulle qui veut « mettre de l’ordre dans tout ça ». Entendez : l’extension anarchique de la banlieue.

Il a fallu attendre Samia Henni et son bouleversant travail sur les camps de regroupement algérien pour qu’on se souvienne qu’avant d’être le chef d’orchestre de l’agrandissement de Paris, Paul Delouvrier fut délégué général du gouvernement en Algérie. Il fut aussi l’orchestrateur des déplacement massifs de civils pendant la guerre. Des déplacements visant à vider certains territoires de leurs habitants afin d’assécher l’approvisionnement de la résistance algérienne. La fin de la guerre et le rapatriement des Français d’Algérie le verra se convertir à d’autres entreprises de planification vouées à rompre avec les cités dortoirs pour construire de véritables cités pourvues de services et d’emplois. Il s’agit d’en finir avec les déplacements toujours plus longs entre les quartiers résidentiels et les lieux d’activité. Les villes nouvelles prévoient autant d’emplois que d’habitants. Si ce quota n’a pas toujours été respecté, il donne une idée de l’attrait qu’a pu représenter la pomme de Michael Eisner. Marne-la-Vallée allait pouvoir devenir la seule des cinq villes nouvelles parisiennes à atteindre enfin et pleinement cet objectif d’activité.

Episode 2 : où les aspirations des planificateurs de la République vont croiser les ambitions des jeunes loups de Wall Street

Les années 1980 sont celles de la contre-attaque du camp conservateur. On ne mesure peut-être pas combien l’expansion de l’empire américain et son débarquement en Île de France relève d’un acte idéologique. Il s’agit non plus de coloniser la production et l’économie, mais bel et bien l’imaginaire et le quotidien. Les années1980 incarnent ce moment de l’histoire mondiale où les Etats-Unis l’emportent sur leurs adversaires en mettant la main sur leurs désirs. Top Gun et les publicités Levis ont été aussi déterminantes dans la victoire contre le bloc de l’Est que l’installation en Europe des missiles Pershing en 1983. Le débarquement de Disney participe de ces opérations qui ancrent durablement les valeurs états-uniennes dans l’imaginaire européen. Le patron de Disney n’est plus un simple conteur d’histoires. Il est reçu à Matignon comme un chef d’État. Son empire fonctionne, à peu de chose près, comme une entreprise coloniale au plus fort du commerce triangulaire. Le parc à thème est l’avant-poste d’où rayonnera le nouveau modèle de développement.

De quoi l’urbanisme d’Eurodisney est-il dès lors le signe ? En 1988, dans un rare élan de créativité, la Walt Disney Company réunit un collège d’architectes pour réfléchir à l’architecture du projet : Graves, Stern, Gehry, Tigerman, Grumbach, Venturi et Scott Brown. Certains d’entre eux concevront les hôtels du parc à thème. Le concours alors organisé est un véritable manifeste postmoderne. L’entreprise américaine ne peut pas se louper sur ce coup. Si elle confie à ses propres équipes de designers l’hôtel qui surplombe l’entrée du parc, elle sollicite aussi plusieurs grands noms de l’architecture états-unienne et européenne. Certains, comme Hans Hollein, auront même l’audace de penser que cette commande pouvait faire l’objet d’une réponse critique. Hollein a proposé un hôtel en forme de porte-avions, suggérant ainsi que le capitalisme peut parfois s’accorder avec une auto-analyse critique. Gehry, avec sa propre variante de la main street, fera de son mieux pour donner une certaine cohérence à la nouvelle colonie américaine. Les projets européens les plus conceptuels (Koolhaas, Rossi, Nouvel, Portzamparc) ne seront pas réalisés.

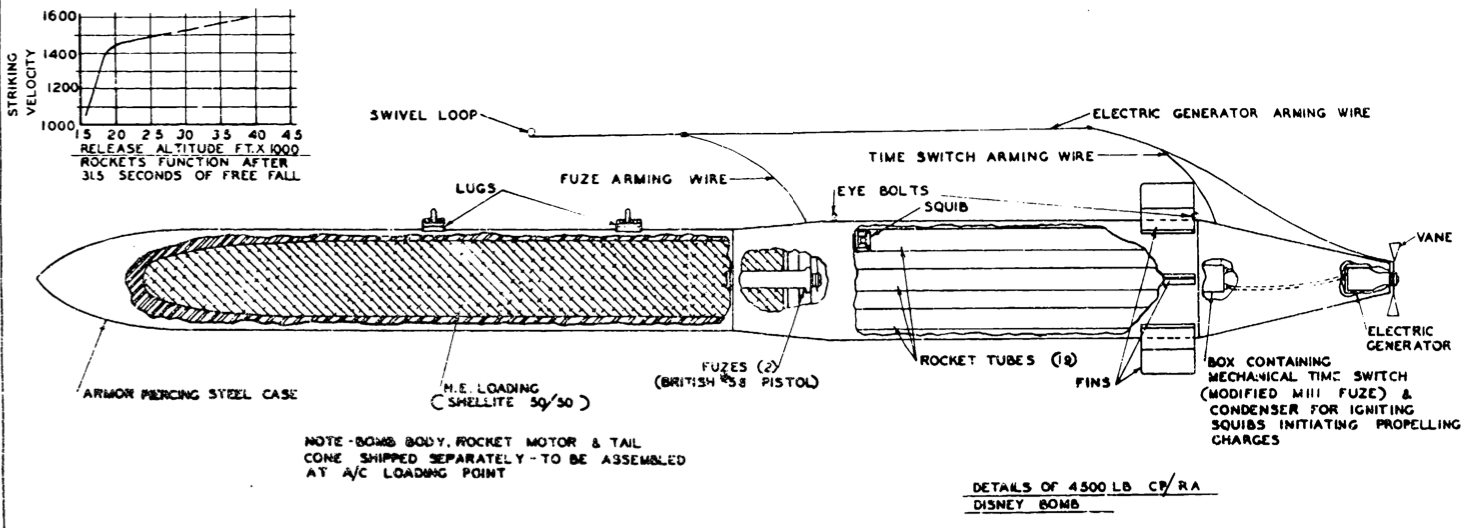

Pour autant le parc n’est dépourvu d’intentions architecturales. Michael Eisner, tout réformateur qu’il se veut, ne trahit pas le concept initial du plan de Walt Disney. On retrouve à Paris le même mélange incongru fait d‘imaginaire pionnier américain et d’une Europe fantasmée, sorte de lointain souvenir de celui qui l’a parcourue en tant qu’ambulancier pendant la Première Guerre mondiale. L’Europe déformée par Disney cristallise peut-être également le ressentiment inhérent à la perception américaine du vieux continent. La vision déformée est aussi celle des émigrés qui débarquent à Ellis Island avec l’espoir d’un nouveau monde et le désir inavoué de laisser derrière eux les sociétés dont ils se sont coupés. L’Œdipe appliqué au territoire : tuer le pays d’origine et s’accoupler avec la terre d’accueil. Rien d’autre, si ce n’est ce désir refoulé, n’explique peut-être la violence avec laquelle les escadrons américains détruisirent des joyaux de l’urbanisme européen dans leur effort légitime pour vaincre le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. En l’occurrence, c’est aux équipes de Walt Disney et à leur effort de guerre cinématographique que l’on doit le plus virulent des plaidoyers pour les bombardements aériens contre les villes ennemies . Le nouveau monde en veut inconsciemment à l’ancien et ne manque pas une occasion de s’en prendre à sa prétendue supériorité.

fonctionnement s’inspire du film Victory Through Air Power

Les parcs à thème de Walt Disney refont dès lors la ville comme s’ils l’avaient auparavant rayée de la carte. Ils sont le décor qui nait quand toute forme d’urbanité a été préalablement effacée. Ils rejouent ainsi la conquête de l’Ouest ou, après le massacre des indigènes, vient le temps de l’édification. Les colons créent leur ville en bois traversée d’une large rue rectiligne : la main street. Plus qu’un campement et pas encore une ville. Là, entre le saloon, l’église, le bureau de poste et le commerce général, la vie reprend ses droits. La main street de Disneyland est de ces actes d’urbanisme colonial dont on ne mesure pas assez la virulence. Un acte d’acculturation dissimulé dans la joie infantile ; un traitement de choc, sous anesthésie générale. Elle n’est pas juste un recommencement sur n’importe quelle ruine. Elle est un recommencement sur le corps tout juste refroidi de l’archétype honni : la ville européenne.

Episode 3 : où le « faux ancien » du monde de Disney colonise l’ensemble de l’Île de France, jusqu’aux portes de Paris

Le style réactionnaire des adeptes du new urbanism a perdu quelque peu de sa radicalité. Personne ne cherche à étayer le choix du classicisme en se référant aux maitres penseurs du mouvement. Personne ne dégaine l’arme de l’idéologie pour défendre le modèle controversé. Plus besoin non plus de mobiliser des architectes comme Les frères Krier ou Ricardo Bofill pour construire, comme à Cergy, des variantes gratinées de la ville néoclassique.

Non, l’heure est à la généralisation du pastiche médiocre. La ville générée par algorithme indexé sur le mauvais goût des clients et le manque d’audace des promoteurs. Il faut donner au client ce qu’il attend, et puisqu’il a été abreuvé d’insignifiance dès le plus jeune âge, il ne peut que souhaiter le pire. Les ensembles à corniches et colonnades de Val d’Europe ont fait des émules. Les premiers ensembles aux allures de décors pittoresques des années 1990 en ont appelé d’autres. On en retrouve d’abord dans les Hauts-de-Seine, puis un peu partout. Clamart, Chatenay Malabry, Le Plessis Robinson, Les Puteaux, le Blanc Mesnil et même Saint-Ouen. On ne compte plus les villes qui basculent dans ce néo-traditionalisme décomplexé. L’idée qu’un quartier puisse être la mauvaise copie d’un stéréotype ne choque plus. Le quartier à thème devient le mode par défaut d’un urbanisme spéculatif misant sur l’absence de culture des bâtisseurs et l’indifférence des acquéreurs.

Au début des années 2000, on se moquait de Tianducheng, la réplique chinoise de Paris. Aujourd’hui, les principaux groupes de promoteurs proposent des ensembles similaires dans leurs catalogues de vente. On peut choisir un quartier contemporain ou néo-traditionnel, comme autrefois on pouvait choisir une maison provençale ou moderne.

L’incohérence ne réside pas dans le choix de l’ancien, mais dans l’idée qu’il puisse se réduire à un habillage. La tromperie réside dans la tentative forcément ratée de camoufler le parking sous le bâtiment, la structure préfabriquée sous la corniche en béton, l’antenne 5G dans la cheminée, le système de vidéosurveillance dans un lampadaire et les malfaçons sous les couches de peinture. La tromperie est dans le fait de reconduire un mode de vie périurbain dans un décor de cœur de ville, mais sans aucune des qualités réelles de la ville. Le crime est enfin dans la régression d’une société qui préfère l’illusion d’un décor mal dressé à l’imperfection du réel. Au lieu de corriger les erreurs des grands ensembles, on les recouvre d’une épaisse couche d’illusion réactionnaire.

Dans ce nouveau paysage simulé, Paris n’est plus qu’une coquille vide. Un décor à selfies dont la fonction n’est autre que de servir d’archétype aux villes pastiches qui la cernent, qui déclinent ses atmosphères comme autant de restaurants d’autoroutes. Un parc à thème au cœur d’un bassin de 10,7 millions d’habitants. Une ville disneyfiée.