L’architecte bangladais Kashef Chowdhury a remporté le prix international RIBA 2021

pour le Friendship Hospital, Satkhira, un hôpital communautaire de quatre-vingts lits situé dans une zone rurale isolée du sud-ouest du Bangladesh. L’occasion de relire l’interview réalisée pour Archizoom Papers lors de l’exposition monographique Faraway So Close qui s’est tenue à l’EPFL en 2019

Christophe Catsaros : L’architecte Muzharul Islam a grandement contribué à l’identité nationale du pays par son travail sur le patrimoine bâti. Selon vous, l’histoire de l’architecture moderne au Bangladesh pourrait-elle être appréhendée dans une perspective postcoloniale ?

Kashef Chowdhury : Dans le cas du Bangladesh, la question du patrimoine colonial et postcolonial est compliquée. Après la domination britannique, nous avons dû faire face à la scission entre l’Inde et Pakistan. Le passé récent, celui de notre indépendance en 1971, est plus important dans la production culturelle globale. Plus que le passé colonial, c’est ce passé récent qui détermine la situation actuelle.

Ce que je fais, et je ne suis pas le seul à le faire, ce n’est pas de remonter 50 ou 100 ans en arrière, mais plutôt des milliers d’années. Ce faisant, on se rend compte que la région est un véritable creuset de cultures et de religions. Il y a un passé hindou dans la région, et avant cela une présence bouddhiste, sans oublier l’ère musulmane avec l’arrivée des Moghols.

J’essaye de regarder au-delà des limites de la situation actuelle pour trouver l’inspiration. En considérant cette perspective historique plus large, je peux dire que ce qui m’intéresse davantage, c’est l’identité régionale, plus que celle nationale. Une identité qui serait liée au delta du Bengale s’avère déterminante, à tous points de vue. Cette zone plus large du delta comprend des parties de l’Inde et du Bangladesh. C’est toute la région du delta que nous considérons comme notre pays. Les frontières politiques peuvent alors passer dans un second plan. C’est également ce qui s’est passé en Europe, d’une certaine manière. Par ailleurs, cette approche ne doit pas viser l’homogénéité, mais plutôt permettre aux gens de se rapprocher autour de ce qu’ils partagent : leur rapport au contexte fluvial.

Quelle est la spécificité de cette région du Bengale, eu égard à son patrimoine bâti ?

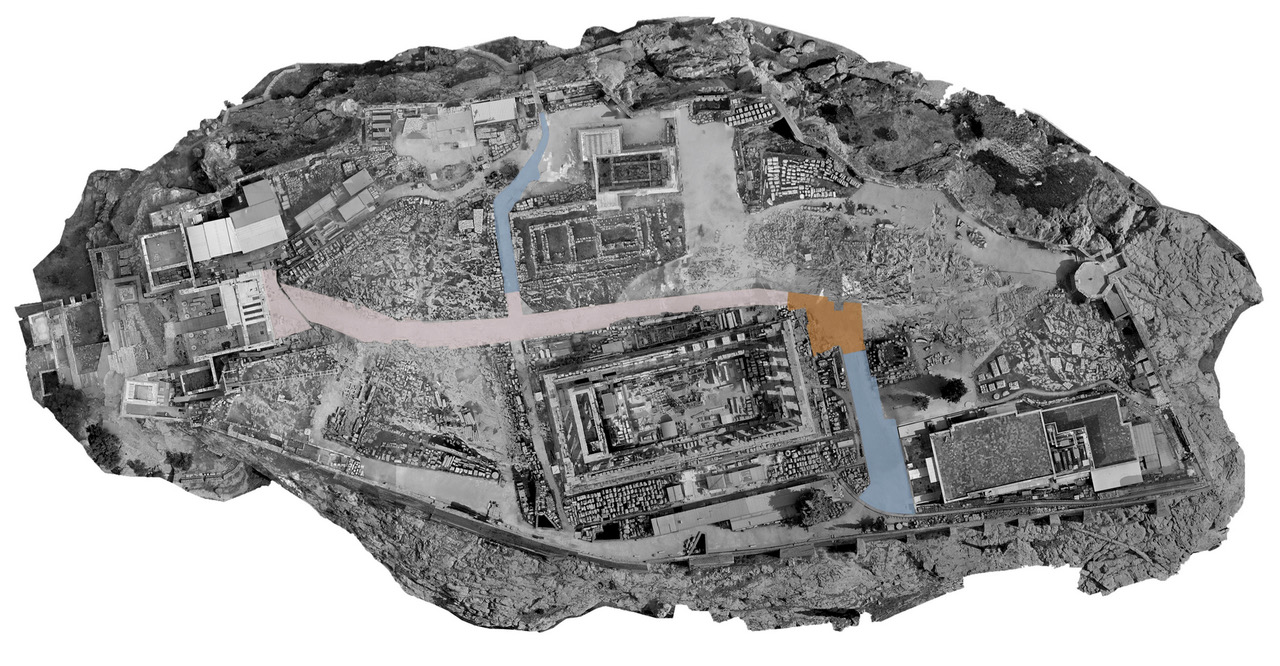

KC : Le climat au Bangladesh est très chaud et très humide. C’est une des raisons pour lesquelles les bâtiments ne durent pas. Notre patrimoine bâti se dégrade plus rapidement en raison des conditions météorologiques. Les civilisations qui prospéraient ici il y a 2 000 ans possédaient une culture constructive développée, avec des systèmes de drainage élaborés. Les fondations de leurs réalisations en attestent. Pour ce qui est des bâtiments existants les plus anciens, ils remontent à 800 ans, pas plus. Cela signifie que notre patrimoine bâti est là, et en même temps, il ne l’est plus.

L’architecture moderne a contribué à définir cette identité bengali et Muzharul Islam faisait partie de cet effort. D’une certaine façon, c’est aussi ce que nous faisons aujourd’hui : essayer de contribuer au patrimoine bâti de ce pays. À cet égard, tout ce que nous construisons mérite d’être réalisé avec soin, pour qu’il puisse durer. Faire des bâtiments qui durent a aussi une dimension environnementale. Nous ne pouvons pas continuer à produire des bâtiments qu’il nous faut reconstruire tous les dix ans. C’est un énorme gaspillage d’énergie humaine et matérielle. Il est essentiel que nos constructions durent plus longtemps. C’est ce que rend possible une architecture de qualité. Mon objectif est de construire suffisamment bien pour que le bâtiment aille au-delà de sa durée de vie initiale.

La question du rapport entre urbain et rural semble déterminante dans votre travail.

KC : Pour intervenir sur l’urbanisation dans la région du Bengale, il faut comprendre à quel point cette partie du monde est densément peuplée. La densité est supérieure à celle de la Chine, et nous avons atteint un point de rupture. J’ai essayé de travailler dans cette perspective, mais je ne pense pas que l’architecture puisse à elle seule répondre à ces questions. Ce qu’il faut pour intervenir à cette échelle, ce sont des politiques publiques d’aménagement. Les solutions relèvent de la politique et non de l’architecture. Nous, les architectes, pouvons contribuer ponctuellement à cet effort, mais ce qu’il faut, c’est une volonté politique pour agir à grande échelle. L’architecture et même la planification ne suffisent pas.

La plupart de vos bâtiments se passent de climatisation.

KC : 90% de ce que nous faisons peut être traité avec de la ventilation croisée. Certains environnements de travail où les gens doivent porter un costume ne peuvent pas se passer de climatisation. Mais partout ailleurs, la ventilation sera suffisante. Il suffit d’étudier un peu la question pour obtenir un rafraichissement passif efficace.

La mosquée rouge de Keraniganj a ceci d’inhabituel qu’elle est littéralement ouverte sur son environnement. C’est une « mosquée avec vue ».

KC : Personnellement, je pense que les mosquées devraient être plus souvent ouvertes. Il suffit de penser aux besoins fondamentaux auxquelles elles répondent. À l’origine, une mosquée n’est rien de plus qu’un abri où les gens peuvent se rassembler pour prier. L’aspect rituel est moins déterminant que dans d’autres religions, ce qui justifierait d’être hors de vue. Tout ce dont vous avez besoin pour consister une mosquée c’est un toit, des ouvertures sur les côtés pour que l’air puisse entrer, de la hauteur pour que l’air chaud puisse monter et être emporté par la brise. C’est tout ce que j’ai fait pour la mosquée rouge. La couleur renvoie aux constructions ancestrales en briques rouges dans la région. La mosquée est rouge, mais aussi inondée de vert. La palette de couleurs serait incomplète sans la végétation qui entoure la mosquée.

L’intégralité du dossier d’Archizoom Papers consacré à Kashef Chowdhury est disponible sur le site de la revue l’Architecture d’Aujourd’hui.