Pour Rem Koolhaas, Countryside, The Future n’est pas une exposition de plus. C’est une conversion personnelle : un projet de recherche initié il y a dix ans qui tente de repenser le clivage entre urbanité et ruralité. Il s’est confié à Christophe van Gerrewey, Arjen Oosterman et Christophe Catsaros au cours d’une rencontre qui s’est tenue à Rotterdam le 26 juin dernier.

Christophe Catsaros : Le projet intitulé Countryside, initié il y a dix ans, n’est pas exactement le même que l’exposition montrée au musée Solomon R. Guggenheim, à New York. Quelle serait la différence entre les deux projets, et peut-on imaginer que la pandémie puisse à nouveau modifier votre point de vue sur la campagne ?

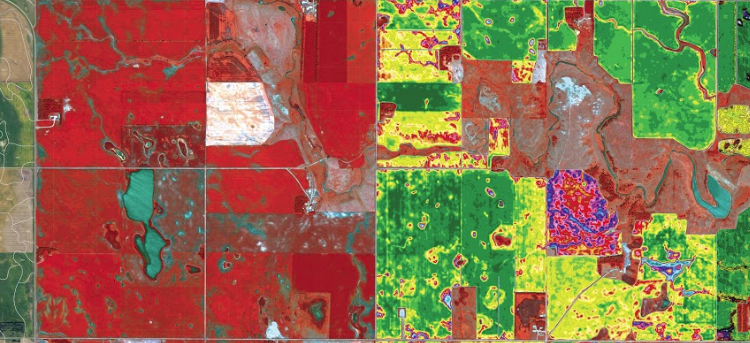

Rem Koolhaas : Ce dont je faisais part, il y a dix ans, est une sorte de conversion personnelle. Plus précisément, une intuition, forte, que notre focalisation sur la condition urbaine n’avait plus de sens, et que certaines choses qui se déroulaient dans les campagnes méritaient plus d’attention. C’était le début d’un basculement .. C’était très personnel, contrairement à l’exposition actuelle qui est beaucoup plus collaborative. Countryside, The Future est le fruit du travail de 15 « rapporteurs » auxquels il a été demandé d’explorer et de décrire des conditions très spécifiques, aux quatre coins de la planète. Cela avec leurs propres vocabulaire, leur propre langage et leurs propres arguments. Il s’agit donc d’une synthèse, d’une orchestration, bien plus que d’une déclaration personnelle. Une autre différence entre la première phase et celle actuelle concerne la façon dont, au cours des dix dernières années, l’articulation de la ville et du néolibéralisme semble avoir créé un mécanisme à générer et accentuer des inégalités. Ce malaise est renforcé par l’influence croissante des entreprises technologiques qui façonnent la condition urbaine et fixent la plupart de ses paramètres, tels que l’intégration d’éléments technologiques dans l’architecture, ce qui aboutit au modèle de la smart city comme apothéose de la culture urbaine.

Christophe van Gerrewey : À quel moment le Guggenheim est-il devenu important dans le projet, à quel moment avez-vous réalisé que vous faisiez une exposition pour cette institution et ce bâtiment ? Le fait que Countryside, The Future soit situé dans un musée d’art a-t-il une quelconque incidence ?

RK : Il y a quatre ans, le Guggenheim m’a demandé de faire cette exposition. À partir de ce moment, ce qui était initialement une « recherche » est devenu un projet d’exposition. Ce n’est pas la première fois que nous organisons une exposition dans un contexte d’institution d’art. Contrairement à ce que nous avons fait avec Content en 2004 à la Neue Nationalgalerie de Berlin, nous avons choisi à New York d’utiliser les possibilités offertes par l’architecture du lieu. Le Guggenheim est un espace d’exposition complexe. Sa spécificité repose sur une interaction contraignante avec un seul mur déployé en spirale.

Il y a cette idée reçue selon laquelle les architectes travaillant dans le bâtiment de Frank Lloyd Wright doivent impérativement engager une sorte de dialogue avec le chef-d’œuvre. Jean Nouvel l’a peint en noir, et Zaha Hadid a également fait quelque chose d’assez ambitieux. Dans tous ces cas, l’architecte semble obligé de réagir à l’architecture du lieu en le transformant radicalement. Nous avons décidé de délaisser cet usage et d’utiliser simplement la rampe comme un outil pratique. Nous avons interprété la spirale comme un dispositif astucieux pour relier entre eux des épisodes indépendants.

CC : Quelles sont les chances de voir cette exposition en Europe, compte tenu de la pandémie, de la diminution du mécénat et des montants alloués aux grandes expositions ?

RK : Arc en rêve à Bordeaux s’est engagé à reprendre l’exposition. Si nous la faisons à Bordeaux, il serait intéressant de faire aussi quelque chose sur Bordeaux. Le rôle des expatriés dans la promotion de la viticulture locale et biologique est une piste. La relation entre la vinification, le paysage et l’artificialité en est une autre. De plus, venir à Bordeaux pourrait être une occasion de collaborer avec Sébastien Marot, dont l’exposition Taking the Country’s Side : Agriculture and Architecture est en quelque sorte liée à la nôtre [à ce sujet, voir le dossier signé Sébastien Marot, précédemment publié dans Archizoom Papers]. Sébastien a participé au projet d’enseignement du studio de Harvard à Rotterdam. Nous avons toujours pensé que les deux projets pourraient éventuellement fusionner. Il y a un intérêt pour le projet en Afrique, en Russie et en Chine. Le matériau rassemblé est à ce point abondant que nous pouvons toujours faire des sélections différentes, mettre l’accent sur des questions différentes, développer d’autres collaborations et d’autres idées.

Arjen Oosterman : Lequel des deux titres se rapporte à l’aspect itinérant du projet, est-ce

l’« avenir » ou le « rapport » ?

RK : Les deux. L’une de mes préoccupations durant ces 25 dernières années a été de me défaire de l’eurocentrisme en architecture. Cela, en introduisant d’autres sujets, comme la métropole de Lagos ou encore en exposant d’autres schémas de pensée, comme celles des métabolistes dans le livre Project Japan: Metabolism Talks. Comment faire pour être un Européen convaincu, presque un fanatique, tout en essayant de ne pas être eurocentrique ? En ce sens, l’aspect reportage du projet et le format d’exposition, plus démonstratif, sont complémentaires.

AO : Cela semble lié au fait que, d’un point de vue politique, la culture contemporaine se replie sur elle-même. Ce projet cherche à renverser cette situation.

RK : Prenez la question des masques et la polémique autour de leur utilisation, dans différentes régions d’Europe. Il y a dix ans, on se moquait des Japonais qui portaient des masques. Même au début de la pandémie, certains affirmaient que les masques étaient inutiles. Puis les médecins français ont commencé à analyser l’effet de leur utilisation sur la transmission et ont finalement conclu que l’usages généralisé des masques réduisait fortement la contamination. Cela expliquerait entre autres, l’efficacité des métropoles asiatiques dans leur lutte contre la pandémie. Cela montre surtout que l’Europe n’a plus confiance en elle, qu’elle ne croit plus en sa supériorité, tout en restant attachée à cette idée. C’est un peu comme si, nous cherchions à nier notre infériorité croissante, en dénigrant le reste du monde.

L’intégralité de cet échange peut être consulté sur Archizoom Papers, la revue en ligne itinérante, fruit d’un partenariat entre l’Architecture d’Aujourd’hui et Archizoom, la galerie de l’EPFL.