Entretien réalisé dans le cadre de Rêveries Urbaines une exposition d’Archizoom sur une nouvelle approche de l’espace public par le duo de designers Erwan et Ronan Bouroullec.

Christophe Catsaros: L’exposition présente une série d’atmosphères, dans le sens que pouvait donner à ce terme Constant dans son projet d’urbanisme unitaire, La nouvelle Babylone, des agencements de volumes, de sons et de textures censés évoquer un espace possible. Ces espaces qui varient et se ressemblent. De quoi s’agit-il au juste ?

Ronan Bouroullec: La question de l’atmosphère est au cœur de notre travail. De plus en plus, nous recherchons à saisir quel pourrait être l’effet d’un objet dans l’espace qu’il occupe. Pensez à l’image d’un sachet de thé dans une tasse d’eau chaude. La référence n’est plus Constant, mais Lipton! Nous essayons de penser les objets – une chaise, une lampe – comme ce sachet qui se propage dans l’eau dans laquelle il est plongé.

Une table, une fontaine produisent quelque chose qui est de l’ordre de la vibration, de la présence. Tout comme une personne qui arrive dans une pièce produit une certaine sensation. L’objet est une question très vaste, une question de confort, d’ergonomie, de prix, de distribution, de recyclage mais avant tout, pour moi, c’est une question d’atmosphère. Quelle sensation va-t-il générer ?

CC: Cette exposition constitue-t-elle un tournant ?

RB: Le design, c’est trente ans de carrière dans mon cas. Ma première exposition a eu lieu quand j’avais 18 ans. Cette discipline m’importe, je sais ce que j’y trouve, je sais qu’une bonne idée doit être multipliée.

Différentes raisons, justifiées et injustifiées, font qu’aujourd’hui, nous produisons des objets d’une certaine façon. Nous cherchons à produire correctement, avec des bons matériaux, pour un public qui peut s’offrir un travail qualitatif. Travailler sur l’espace public comme nous l’avons fait pour Rêverie urbaines, est une façon de renouer avec l’idée d’une production plus accessible. Cela correspond aussi à ce que j’attends de la discipline. Même si, faisant cela, on se trouve confronté à des questions politiques nouvelles, à une gestion de projet qui n’a radicalement rien à voir avec ce qu’on fait d’habitude.

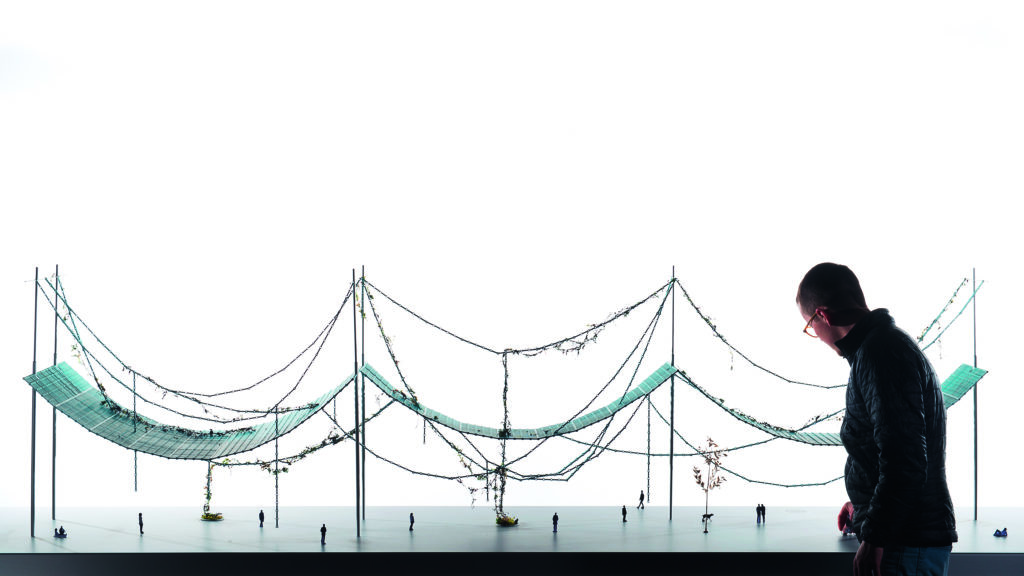

CC: On trouve dans cette exposition des références au cirque, d’autres qui évoquent les friches ou les fêtes foraines. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les ingrédients qui entrent en jeu dans cette alchimie? En tant que designer, on vous imagine précis. Or dans ce projet, on a l’impression que vous êtes plutôt en train de jouer avec l’imprécision, avec le hasard.

RB: Je ne sais pas si je suis quelqu’un de précis. Il est vrai qu’on a tendance à parler en millimètres, parfois en dixième de millimètres. Par contre ce qui m’intéresse, c’est la vibration des objets. La perfection ne m’intéresse pas en soi. Si c’était de la peinture, on serait proche du pointillisme. J’aime beaucoup Jacques Tati et il m’arrive souvent de me demander, quand je fais quelque chose, comment Tati le tournerait en dérision. J’aime le cirque, l’univers du spectacle. Même si notre langage est simple, j’aime faire en sorte qu’on puisse y trouver une forme de sensualité, de sourire, d’énergie : une vibration.

© Olivier Christinat

CC: Rêveries urbaines est à la fois utopique et pragmatique. C’est un projet adressé aux collectivités et supposé permettre la concrétisation.

RB:Le projet est très lié à une personne formidable, la mairesse de Rennes Nathalie Appéré. Elle est l’une des plus jeunes mairesses de France. Elle avait identifié plusieurs lieux dans la ville pour lesquels elle pensait pouvoir nous faire intervenir. J’ai été très flatté au départ, mais très vite j’ai compris que c’était une erreur de répondre spécifiquement au cas par cas sur les endroits qu’elle énumérait. Plutôt qu’un cahier des charges, j’ai proposé une forme de cahier de brouillons. C’est une rêverie pragmatique puisque la quasi-totalité des maquettes doit pouvoir être réalisée; un échantillon générique de solutions, des recherches applicables à des situations concrètes.

Travailler sur l’espace urbain est complexe. Si, du point de vue de la conception, il n’y a pas tellement de différences entre le fait de réfléchir à une lampe, une chaise ou une fontaine publique, la réalité technique d’un projet d’envergure est radicalement différente. C’est différent d’être face au propriétaire d’une entreprise qui décide de faire quelque chose avec vous, et d’être face à un maire qui peut être brillant, mais aussi très seul car entouré de collaborateurs qui ne le comprennent pas. Dans le premier cas, le commanditaire met au service une équipe d’ingénieurs qui sont disposés à faire ce qu’il faut faire. Dans le deuxième cas, les choses sont plus difficiles, il y a des résistances, des objections, il faut expliquer, persuader.

CC: Une partie non négligeable de votre création concerne des éléments qui partitionnent et scénographient l’espace intérieur, avec toute une série de dispositifs, je pense notamment aux cloisons opaques ou translucides, (les algues, les nuages, les textiles) censées structurer notre rapport à un lieu de vie ou de travail. Avec Rêveries urbaines, seriez-vous en train de sortir les meubles dans la rue, de transposer un savoir-faire d’architecture d’intérieur à l’espace urbain ?

RB: Il y a des villes dans lesquelles on aime déambuler, certaines rues aussi. Aujourd’hui, ces caractéristiques bien particulières ne sont pas forcément sollicitées dans la fabrique urbaine générique. On pense en termes de flux, de déplacements, de volume. Il me semble que quelque chose manque dans cette formule : la sensualité de certaines rues. Cette exposition tente effectivement de saisir ce qui fait qu’on se sent si bien dans certains environnements, qui tient à la fois à des questions de spatialité, des relations très humaines dans les écarts entre les choses: tel banc, telle église en Sicile, et des questions de matériaux, ce pavé et pas un autre. Il ne s’agit pas de dire que la ville a besoin d’objets.

Il y a une vingtaine d’années, le patron de Vitra Rolf Fehlbaum est venu nous voir pour qu’on réfléchisse aux environnements de travail. Initialement, je pensais que c’était une erreur de casting de sa part. Nous n’avions rien fait de la sorte jusque là. Il voulait qu’on réfléchisse à l’espace de travail, son organisation, les objets qui y rentrent. Nous avons commencé à proposer des choses, de manière très naïve.

On était face à un type extraordinaire, Rolf Fehlbaum, et un cerbère, l’ingénieur développeur technique, un Allemand extrêmement dur, pour qui rien n’était possible. Semaine après semaine, nous avons distillé les propositions. C’était une période extraordinaire et très vite nous sommes arrivés à des projets qui ont fonctionné.

Ça peut paraître évident aujourd’hui, mais c’est à ce moment là que nous avons pensé aux grandes tables connectées, les premières du genre, largement copiées ensuite, et c’est tant mieux. C’était le début de la fin du modèle du bureau individuel, avec des situations plus ouvertes, des espaces de repli aussi. Aujourd’hui, avec ce travail sur l’espace public, j’ai l’impression d’être dans la même situation de pionnier. Je retrouve cette fraîcheur, cette naïveté de considérer qu’il y a des choses à faire, qui ne l’ont pas encore été.

© Olivier Christinat

CC: Vous avez une définition assez étendue du design, qu’à certains égards vous faites coïncider avec celle de l’anthropocène.

RB: Habituellement on considère que le design est né avec l’avènement de l’ère industrielle en Angleterre. Il a fallu former des designers pour penser les objets qui allaient être produits massivement. Face à cela, une certaine conception médiatique du design en a fait un adjectif. On parle d’une chaise design, ou d’une brosse à dents design. En général, quand vous entendez ce terme utilisé de la sorte, ce sera la pire des chaises et la pire des brosses à dents.

En ce qui me concerne, mes influences incluent les Indiens d’Amérique, et plus généralement les civilisations nomades, pour qui les objets doivent être particulièrement bien pensés puisqu’ils doivent pouvoir être emportés. Je suis plus fasciné par les Indiens et leur mobilité que par Starck. Je suis aussi intéressé par l’artisanat, qui est à mon avis un véritable désastre européen, pour ne pas avoir été assez soutenu. La Suisse et l’Italie sont encore préservés, mais ce n’est pas le cas partout. Je pense que c’est une question presque politique, pour un designer, de se trouver des raisons pour travailler avec des artisans. Je me rends compte que ce qui m’intéresse, c’est la manière globale de penser les choses. Lier entre elles, telle pratique de tissage au Pakistan, avec telle façon de faire en Finlande. Et bien évidement tout le monde n’est pas obligé de faire comme ça. Certains designers passent leur vie concentrés sur quelques millimètres carrés, d’autres développent des marques de sport. Je conçois qu’on puisse aborder la question différemment.

CC: Le design d’espace urbain peut aussi comporter des solutions pour maintenir ou exacerber des inégalités. L’exposition des huit prototypes du mur mexicain qu’a visitée Donald Trump était une exposition de design. Est-ce que cet aspect négatif du design entre en considération dans votre travail ?

RB: Je pense que s’il fallait trouver une position éthique du designer aujourd’hui, ce serait probablement de ne rien faire. On peut décider d’en faire très peu. Moi j’ai choisi l’inverse: être au cœur de la machine. J’aimerais être partout pour essayer de faire au mieux, comme je pense que ça devrait être. Nous essayons de faire les choses de façon correcte: travailler avec des entreprises qui font des choses correctement, qui ont une certaine éthique, qui rétribuent correctement leurs employés. Ne vous méprenez pas: quand les prix baissent, soit les gens sont mal payés, soit il n’y a plus de gens du tout et tout est fait par des machines.

CC: Le design au 20e siècle s’est souvent fixé comme objectif de réduire les inégalités. Quand Jean Prouvé fait ce qu’il fait, c’est pour le bien commun. Qu’en est-il aujourd’hui de cette aspiration ?

RB: Jean Prouvé a passé sa vie à chercher des solutions dans un contexte d’après-guerre, de reconstruction. Il a élaboré des approches techniques tout à fait radicales, tout à fait nouvelles qui n’avaient pas toujours de finalité. Nous sommes dans une toute autre situation.

CC: Je repense à ce qui m’avait plu dans votre travail la première fois que j’ai remarqué une de vos créations. C’était une cloison textile (North Tiles) dans Airs de Paris, une exposition collective au Centre Pompidou en 2007. Le non standard, le sur-mesure usiné, était en train de devenir la nouvelle réalité architecturale. J’ai pensé tout simplement que votre travail donnait corps à cette nouvelle réalité, rendait lisible cette nouvelle condition du bâti qui allait tout chambouler.

RB: Quelques années après une première expérience mitigée autour d’un espace pour Issey Miyake, un fabricant danois de textile nous a demandé de concevoir un showroom à Stockholm. Nous lui avons proposé de réfléchir plutôt en termes d’éléments industriels textiles, qui pourraient être assemblés librement. Des sortes de briques textiles qui s’additionneraient. Nous avons trouvé la solution technique chez un fabricant danois de genouillères pour couvreur. Nous avons donc mis au point un lieu à Stockholm élaboré de cette manière. Des éléments textiles qui, un peu comme des tuiles, s’agrippaient les uns aux autres. La préparation a été longue, la mise au point lente, mais contrairement au magasin Miyake qui a mis des mois à se fabriquer, là, tout a été monté en quelques jours par des étudiants.

CC: Quand vous faites quelque chose, est-ce que vous le faites correspondre à l’ensemble de votre œuvre ? Y a-t-il une “touche Bouroullec” à respecter ?

RB: Notre nom est quasiment considéré comme une marque. On pourrait parfaitement appliquer un certain nombre de recettes sur un certain nombre de sujets. J’apprécie qu’un système de rideaux, qu’une fontaine en cristal et des couverts fabriqués en millions d’exemplaires pour American Airlines aient des liens. Mais ce n’est pas quelque chose dont on va tenir compte dans l’élaboration. Encore une fois, ce qui fait la justesse d’un objet, c’est sa justesse individuelle dans son usage et dans son contexte. Un bon projet est un projet qui répond de manière juste à son contexte.

CC: Je vous ai déjà entendu dire que la France ne sait pas mettre en avant la culture du design. Pourtant c’est bien ici que tout a commencé. Les Anglais disent souvent que l’idée même d’un lien entre l’art et l’industrie leur est venue de l’école des Arts Déco, fondée à Paris au 18e siècle. La France aurait inventé le design, pour le perdre ?

RB: Le métier de designer n’a pas de référence administrative en France. Quelqu’un qui commence, s’il veut survivre, doit mentir en disant qu’il fait du design graphique afin de rentrer dans certaines corporations. Les autres, comme moi, ont le même statut qu’un dentiste. Nous sommes des indépendants. Il n’y a pas de reconnaissance du design sur un plan politique. Si l’on considère les grandes réussites industrielles des dernières années, il est facile d’observer ce que permet le fait d’associer des designers à l’industrie. La place du design dans l’économie est un indice caractéristique des pays qui s’en sortent mieux que les autres. Le fait que les politiques français n’aient pas conscience de cela est assez symptomatique. Dans des pays comme la Suisse ou en Europe du Nord, un designer est comme un médecin. On s’adresse à lui pour une raison précise, parce qu’on a tel outil de production, tel besoin et tel objectif. Le designer, parmi d’autres, peut aider à recentrer la production d’une entreprise en perte de vitesse.

CC:Qu’en est-il du fétichisme en matière de design? Doit-on s’en méfier ?

RB: Un objet réussi, c’est comme une chanson des Beatles. Elle peut exister dans le monde entier, du Japon à Quimper en passant par Lausanne, dans des environnements très différents. Prenez par exemple les tabourets d’Aalto. Il est intéressant de constater à quel point ils se sont généralisés. Que ce soit un architecte coréen ou un barman d’ici, chacun s’approprie l’objet de manière très différente, exactement comme pour une chanson. Les objets sont comme ça. Les objets réussis ont cette sensualité, cette force qui fait que ça marche partout.

Cyril Veillon: Comment la question du contexte intervient-elle dans Rêveries urbaines ?

RB: Je pense qu’il y a là un certain nombre de solutions qui, à l’image des automobiles qui sont les mêmes à Berlin et à Lausanne, peuvent fonctionner de manière générique. Certains sujets, certains objets sont trans- posables. Si on aborde la question de l’architecture, aujourd’hui, je préférerais dessiner des fenêtres en sachant qu’elles sont des produits industrialisés à usage ouvert. J’aime l’idée du contexte, mais le contexte, c’est aussi le prix, l’usage, le mode de production, le type de fabrication. Je conçois qu’en architecture, le contexte soit central. Mais je tiens aussi à ce que des objets, des interfaces, certaines fonctions, puissent être traités de manière industrielle, reproductibles et donc fonctionner dans différents lieux.

CC: Le lustre à Versailles est une pièce contextuelle?

RB: Oui, c’est la seule. Nous avons été invités il y a quelques années à dessiner le lustre d’entrée du Château de Versailles. Nous avons d’abord refusé, parce que l’idée d’une pièce unique ne correspondait pas à ce que nous cherchions à faire. Puis, piqués à vif par Jean-Jacques Aillagon, nous avons accepté. Nous nous attendions à des réactions, eu égard à l’antécédent de l’exposition Koons qui avait déchaîné des vives polémiques, et finalement ça s’est bien passé. Nous étions même un peu déçus de l’absence de réactions.

Rêveries urbaines est à voir à Archizoom jusqu’au 1er juin.