Dans la hiérarchisation des grands thèmes qui forgent l’esprit moderne en architecture, l’hygiéniste, l’impératif d’un habitat plus sain, est incontestablement en haut de la liste. Avec X Ray architecture, Beatriz Colomina choisit d’en faire un principe structurant. Un thème relevant plus de la hantise de la mort et de l’inconscient refoulé que de l’esprit d’innovation.

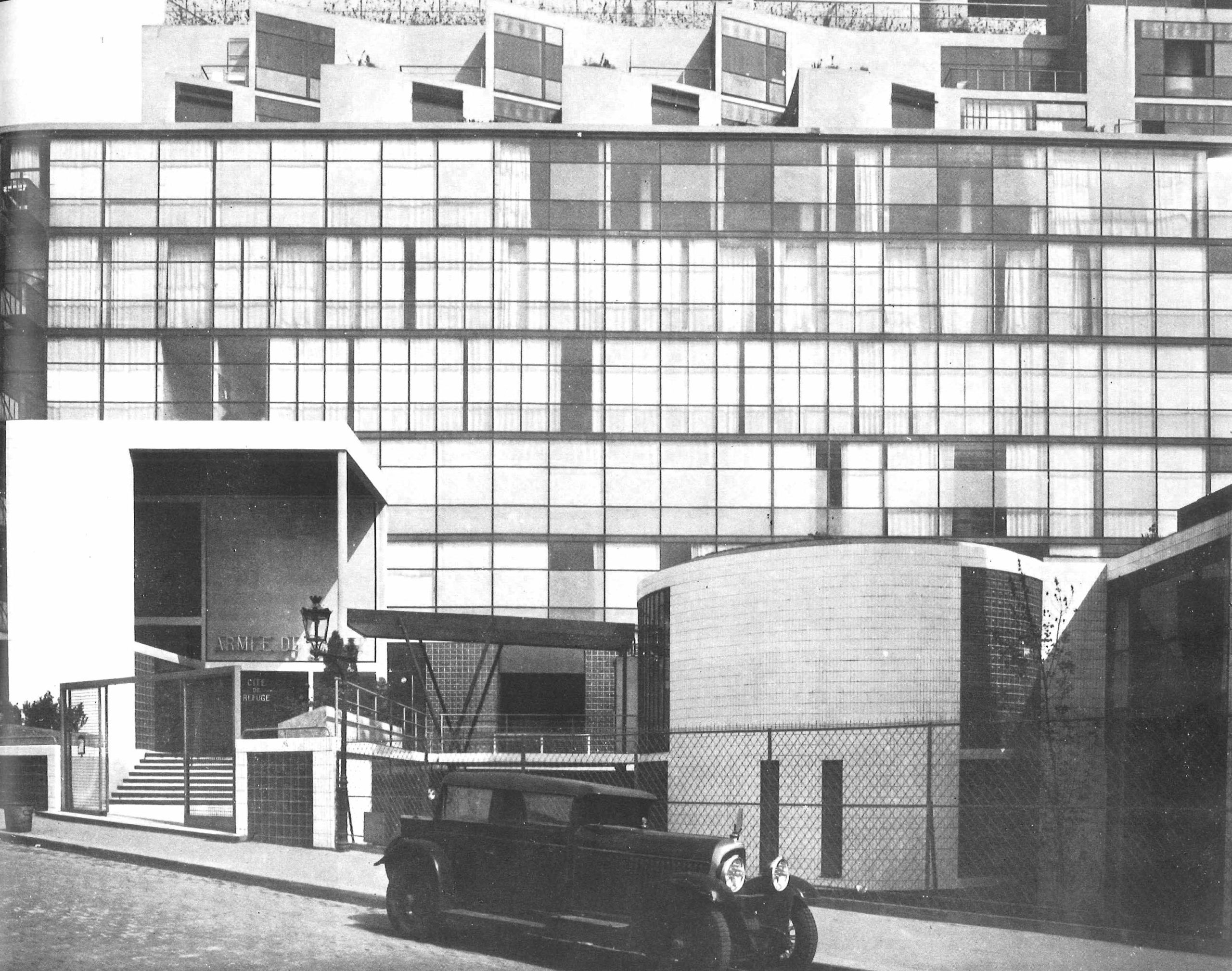

Les Musiciens du ciel, film réalisé par Georges Lacombe juste avant la débâcle de 1940, constitue une archive inespérée sur un bâtiment qui ne sera plus le même à l’issue de la Seconde Guerre mondiale : la Cité de refuge, premier ouvrage d’envergure réalisé par Le Corbusier à Paris. C’est aussi le premier bâtiment d’habitation entièrement hermétique, comportant une façade vitrée de 1000 m2 sans ouvertures. Michèle Morgan y interprète une volontaire de l’Armée du Salut qui sauve un voyou parisien avant de succomber à une maladie jamais nommée, mais qui la fait beaucoup tousser. Le film comporte plusieurs minutes tournées devant et surtout à l’intérieur de l’édifice, endommagé par le bombardement de la gare d’Austerlitz. Le dépérissement de l’héroïne crée les conditions d’un mélodrame chrétien où triomphent l’abnégation et le don de soi. En arrière-fond se tisse un autre récit: celui d’un lien implicite entre la tuberculose et l’environnement moderne de l’institution dont elle porte l’uniforme.

Si Beatriz Colomina ne convoque pas ce film pour illustrer le lien entre pathologie et forme architecturale dont son dernier ouvrage cherche à rendre compte, celui-ci multiplie néanmoins les exemples, parfaitement édifiants. X Ray Architecture regorge d’exemples qui relatent l’influence de la tuberculose dans l’émergence du mouvement moderne. L’architecture serait en effet l’un des principaux domaines où se répercute la peur qu’inspire cette maladie contagieuse, Colomina faisant de la correspondance entre un langage architectural et une obsession sanitaire une corrélation véritablement structurante, et a fortiori reconductible.

Des premiers sanatoriums suisses à la généralisation du culte de la transparence miessienne, la névrose anti-bactérienne apparait ainsi comme ce qui préside à l’invention de formes épurées en architecture. L’ouvrage rappelle, parfois avec humour, l’origine sanitaire de certains principes modernes. Le culte du blanc ou le recours à l’acier tubulaire ont été des usages hospitaliers avant de devenir des gages du bon goût. Mais son analyse pousse aussi la corrélation dans ses retranchements les plus intimes. La phobie bactérienne ne serait pas une détermination parmi d’autres mais la hantise primordiale qui oriente la modernité vers son accomplissement, bien après son émergence. Ce qui apparait initialement comme une simple névrose collective devient progressivement un trauma refoulé, à l’emprise toujours croissante car jamais explicité. Colomina endosse ici le rôle du psychanalyste qui dévoile patiemment l’ampleur du déni et ses conséquences. Elle scrute les glissements sémantiques ou iconographiques chez les pionniers de la modernité. En les allongeant l’un après l’autre sur le divan, elle décèle ainsi dans les parcours individuels les comportements valétudinaires qui auraient conditionné leur propre rapport au bâti : les Eames et leurs trouvailles orthopédiques, Le Corbusier et le culte du corps, le bien-être façon gourou californien chez Neutra ou encore l’équilibre neurologique chez Adolf Loss. À travers l’anecdote touchant à l’architecte qui crée sous influence de ses hypocondries, c’est le contrechamp médico-psychiatrique de tendances architecturales qui s’expose.

Une maladie née de la ville et la façonnant en retour

La nature contagieuse de cette maladie d’origine bactérienne impose l’éloignement des sujets atteints. À Paris, à son point culminant, la tuberculose est la cause d’un décès sur trois. Si le principe d’une mise à distance des patients préserve effectivement leur entourage, les soins administrés aux tuberculeux en cure — exposition à l’air frais et au soleil — témoignent d’une méconnaissance et d’une incapacité à agir sur les véritables causes de la maladie. Captive d’un raisonnement analogique, la cure cherche à guérir les patients en les exposant à un environnement sain : c’est sur cette hypothèse que repose l’essor des sanatoriums qui vont prospérer jusqu’à la généralisation des antibiotiques, en 1940. Ce sont ces derniers qui mettront effectivement fin à l’hécatombe, et non les soins administrés dans les établissements spécialisés.

Le sanatorium et ses illusions sont pour Colomina à l’origine de l’imaginaire moderniste qui y voit la source cardinale de ses grands principes. Aussi décrit-elle avec soin, à la manière de Michel Foucault, les errements médicaux de ces établissements qui représentent à l’époque une véritable industrie pour un pays comme la Suisse. Colomina décrit les pratiques de sélection des patients les plus robustes afin d’enjoliver les statistiques de rétablissement, et surtout le traitement réservé à ceux dont la santé s’aggravait pendant leur séjour, reclus dans des parties isolées de l’institution et respirant le plus souvent l’air des caves. Quant aux corps des défunts, ils n’apparaissent jamais. Des rampes cachées et des accès dissimulés permettaient de les évacuer sans inquiéter la clientèle en convalescence. À Davos, on trouverait même des toboggans pour cadavres dévalant les pentes des montagnes.

La corrélation entre modernisation et assainissement se poursuivra pendant la première moitié du 20e siècle, érigeant la question de l’air pur au rang d’objectif majeur de la conception architecturale et de la planification urbaine. C’est aussi dans ce contexte que la diminution de l’exposition des habitants à la pollution industrielle devient un impératif.

Ce qui se produit entre la médecine et l’architecture présente des similitudes avec les relations qui ont souvent été observées entre l’industrie militaire et la société civile. Sitôt la guerre terminée, les innovations militaires sont rapidement reversées à l’endroit de la société civile. De façon analogue, la culture du bâti moderne fera sienne des considérations et des pratiques développées en milieu hospitalier. Si Colomina expose longuement le principe des vases communicants diffusant les caractéristiques propres aux sanatoriums, c’est qu’elle considère ces phénomènes de transmission comme un mécanisme susceptible de s’appliquer à d’autres cas.

L’illusion de la transparence

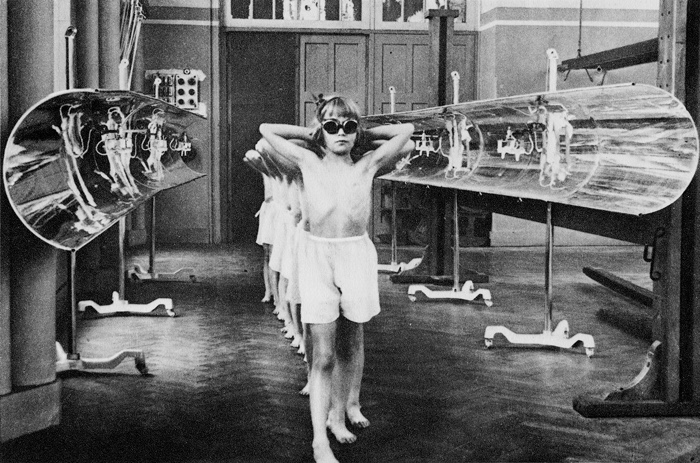

L’invention des rayons X largement utilisés dans le diagnostic de la tuberculose accompagne le développement d’un imaginaire de la transparence, conçue comme emblème du progrès. L’humanité quitte définitivement la caverne en accédant à un stade cristallin fait de reflets et de parois translucides. Ici encore, il s’agit d’exposer le substrat fantasmatique d’une pratique architecturale. Dans quel imaginaire, quel univers fantasmatique, l’architecture de verre puise-t-elle ses représentations ? En rapprochant la découverte des rayons X et l’usage du verre en architecture, Colomina parvient à requalifier la transparence moderne, montrant qu’elle est fondamentalement hantée par la mort. Comme dans le cas de l’obsession hygiéniste, il s’agit de révéler, à travers l’impact d’une nouvelle technologie médicale, une altération dans l’appréhension de ce qui est public et de ce qui est privé. Les premières radiographies sont perçues comme de véritables intrusions dans l’intimité du corps. On montre sa radio à son amant comme on s’envoie désormais un selfie osé. Cette disposition d’une technologie médicale peut à son tour être transposée en architecture. Elle permet d’exposer la dimension négative de la clarté moderne. Colomina poursuit ici un travail de longue haleine qui consiste à déconstruire, dans le sens derridien du terme, les fondamentaux diurnes de la modernité architecturale. La transparence aurait en définitive plus à voir avec le monde des reflets, des miroitements fantomatiques et des illusions qu’avec celui de la clarté et de l’omniscience optique.

Le dernier volet de cette radiographie critique invite enfin à interroger les innovations médicales contemporaines et leur influence sur l’architecture d’aujourd’hui. Car cette renégociation entre l’intimité et la sphère publique se poursuit et se déplace perpétuellement. Quelle conception de l’habiter découlera de la nanomédecine ou de l’imagerie médicale du troisième millénaire ? Où et comment nous mettrons-nous à l’abri des nouvelles pathologies physiques et mentales? L’auteure préfère poser les termes du problème plutôt que de s’empresser d’y répondre.

X-Ray Architecture se positionne, par sa conclusion, dans la continuité du travail engagé il y a deux ans avec Mark Wigley, avec qui Beatriz Colomina a assuré le commissariat de la Biennale de Design d’Istanbul. La question de la négativité du design, sa part morbide y étaient explicitement posées. Colomina présente aujourd’hui un travail qui aurait trouvé sa place dans cette édition, mettant à nu l’inconscient collectif qui travaille souterrainement et détermine non seulement notre conception de la domesticité mais plus généralement de la forme moderne. C’est peut-être là que repose la véritable invitation que contient cet ouvrage : passer aux rayons X de l’analyse les principaux choix esthétiques qui conditionnent les choses que nous utilisons et les lieux que nous occupons.

article publié dans la revue Artpress en mars 2019.

Vous l’avez sûrement vu, cher Christophe, mais ce doc m’a fait penser à vôtre effort louable de parler d’architecture

https://www.arte.tv/fr/videos/090584-000-A/frank-lloyd-wright-le-phenix-de-l-architecture/

Je ne dirais pas le meilleur architecte du XXème, mais un des meilleurs, dans une perspective mondiale, avec ses goûts et ses couleurs.

En revanche, je fus surpris que l’on parlât de sa vie privée.

Ca m’a rappelé le Dariusgate, à qui ça importe?

P.S. le Rolex Center de Zada Hadid, c’est pas mal, pour l’image, sacré borgne 🙂