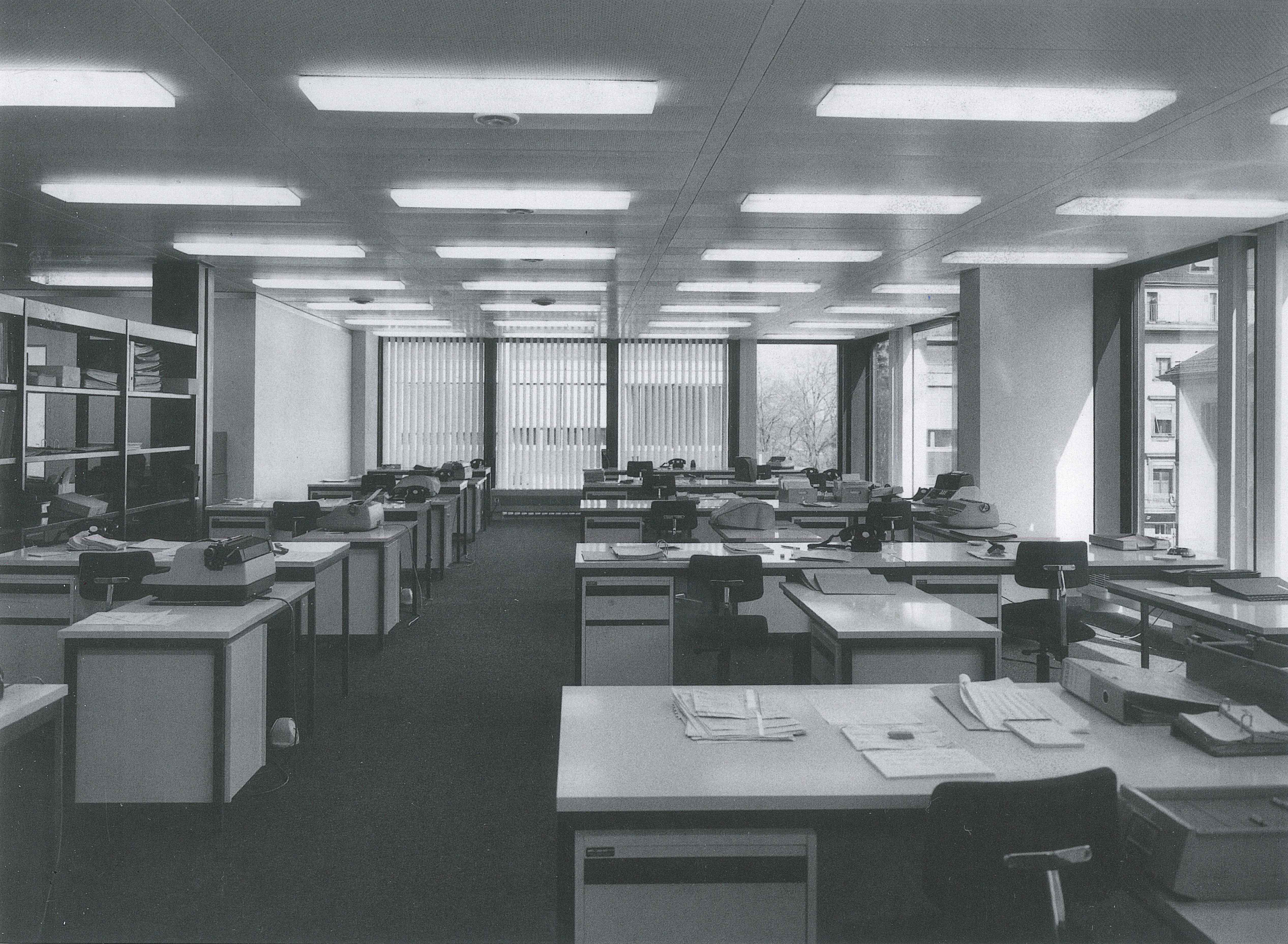

C’est Achim Geissinger qui m’a fait découvrir Group8, en me proposant en avril 2013 d’écrire un article sur le centre logistique du CICR à Genève pour la revue Deutsche Bauzeitung. Inventif et à certains égards radical, le centre faisait preuve d’un travail innovant en matière de forme et d’enveloppe. Ayant en tête ce qui prévaut en France, où la variation formelle entre les immeubles d’un même front de rue peut frôler l’hystérie, j’ai été agréablement surpris de découvrir une authentique disposition à l’expérimentation, capable de s’accorder avec l’ethos constructif suisse et son goût de la sobriété.

Le centre logistique du CICR est situé dans une des rares portions ingrates du territoire genevois, la zone industrielle de Meyrin, aux abords de l’aéroport. Le programme regroupe l’infrastructure d’un centre de stockage, d’un département administratif et d’un centre d’archivage. Le tout doit pouvoir se transformer en un rien de temps en QG de gestion de crise. L’agencement d’un immeuble de bureaux et d’un centre logistique est rendu possible par le traitement unitaire du bâtiment, recouvert par une toile blanche tendue. Leur proposition combine la simplicité à l’audace formelle. On peut y voir un lien avec une certaine économie de moyens très japonaise, ou avec un sens de l’expressivité non dépourvue d’efficacité qui caractérise les débuts d’Herzog et De Meuron.

©Régis Golay

Le centre logistique du CICR permet de tirer quelques grandes lignes: si les réalisations de Group8 se démarquent par des effets d’écriture ou de conception, elles ne sont pas pour autant en rupture avec leur environnement, ni avec la société qui les produit. Rien n’illustre mieux leur position particulière que certains de leurs projets dont l’intégration est obtenue par le contraste. Un intégration qui ne se contente pas d’aligner, de fusionner, de faire dialoguer les ouvertures, mais qui se sert de tout un arsenal d’effets et d’attributs qui travaillent l’opposition, la dissonance et le déséquilibre. Plus qu’un effet de style, l’intégration par le contraste serait un moyen de parvenir à des environnements urbains complexes et stimulants. Une attitude qui trouve dans le contexte genevois, celui d’un environnement bâti qualitatif mais hyper-normé, un terrain fertile pour l’expérimentation.

Form follows fonction

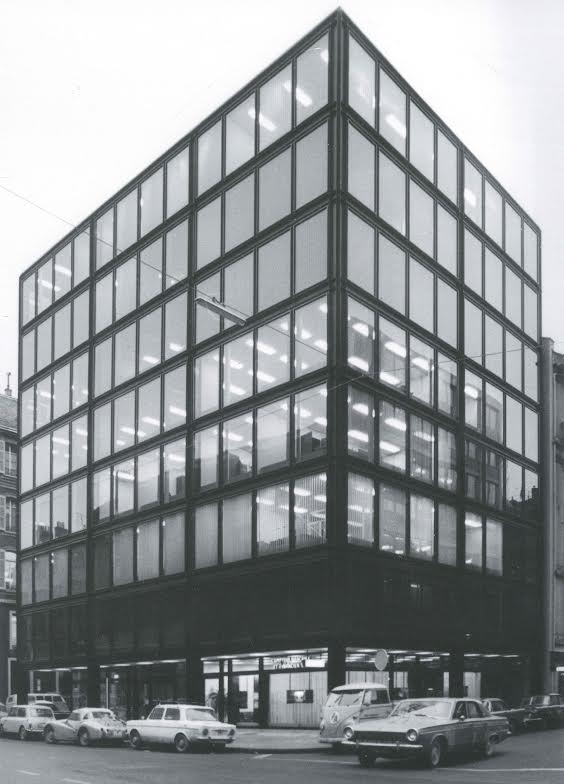

L’audace formelle de Group8 tranche donc avec l’hyper-normativité constructive et typologique imposée par la prudence du marché immobilier. Seuls certains projets iconiques s’autorisent une certaine marge d’expérimentation et le majorité des nouvelles constructions doivent se plier à des normes et des standards qui laissent peu de marge à l’innovation.

En 2015, Group8 a confirmé sa disposition à sortir des chemins balisés avec la crèche Origami.

©Régis Golay

Tout en étant parfaitement de son époque, l’organisation spatiale de la crèche évoque l’héritage structuraliste. Herman Hertzberger, qui enseigna à Genève sans jamais rien y construire, s’y serait reconnu. Son organisation en bandes et surtout sa façon de faire entrer le programme dans une structure répétitive préétablie s’inscrit dans l’héritage d’une école de pensée qui a cherché à intégrer la dimension sociale de l’équipement dans la forme du bâti. On voit ici comment une crèche agit comme un contrepoint égalitaire face au monde hiérarchisé des érections très corporates qui l’entourent. Group8 semble ne pas en avoir fini avec cette irrévérence qui distingue les premières réalisations de bureaux.

L’autre crèche et la tour

Quelques années plus tard, une autre crèche, celle du campus de l’EPFL, permet de mesurer à quel point Group8 ne cherche pas à développer un style univoque en matière de langage formel. Au lieu de reconduire des formules réussies, ils en développent de nouvelles. La différence entre les deux crèches montre aussi que le travail sur la forme n’est pas une fin en soi, mais plutôt une façon de négocier avec le contexte environnant ; il est plus un outil d’intégration qu’un moyen d’expression qu’ils déclineraient invariablement dans tous leurs projets.

L’expérimentation permet de penser et d’agencer la fonction d’un bâtiment de manière spécifique au site. Dans le cas de la crèche de l’EPFL, le principe structurant est celui de plateaux rectangulaires superposés et de tailles différentes. Le fait que les plateaux soient inégaux génère des débordements, des espaces résiduels qui tantôt agissent comme un auvent, tantôt procurent des espaces extérieurs dans les étages.

©Walter Mair

La structuration horizontale du bâtiment renforce l’impression d’une superposition de plateaux autonomes. Si pour la crèche Origami la fonction entre dans une forme préétablie, ici les programmes s’empilent sans nécessairement chercher à le faire correspondre au gabarit de l’étage inférieur. La forme finale du bâtiment découle de l’assemblage des parties du programme. L’organisation par plateaux de la crèche est finalement renforcée par la structuration horizontale des façades. À cet effet, contribue l’usage du béton strié verticalement par l’empreinte de planches de coffrages. Cette fois-ci, c’est un élément du langage brutaliste qui est convoqué et qui permet à la crèche d’être en dialogue avec les surfaces en béton du bâtiment historique de Jakob Zweifel.

Le même recours à un béton expressif caractérise la tour C1, un immeuble de logements dans le nouvel éco-quartier des Vergers, à Meyrin, à quelques centaines de mètres de la frontière et du CERN. Derrière une façade austère, structurée en bandes d’épaisseurs variables, se déploie une grande diversité typologique qui combine différents usages, professionnels ou résidentiels, différents types de logements (LUP, PPE), et surtout des agencements variés avec certains appartements traversants et d’autres en duplex.

Le plan du bâtiment repose sur une distorsion du rectangle habituel des tours d’habitation. Les deux côtés les plus longs sont concaves, formant un angle obtus. Les côtés latéraux sont convexes. Outre de donner au bâtiment sa forme en nœud papillon, cette flexion augmente les possibilités de varier l’agencement des appartements, le bâtiment étant deux fois moins large dans la partie centrale que sur les côtés.

L’abandon de l’orthogonalité au profit d’une forme atypique renforce le caractère spécifique de la tour C1.

©Walter Mair

Si la crèche de l’EPFL et la tour C1 ont en commun certains traits d’écriture, et notamment une structuration horizontale des paliers, elles partagent surtout une certaine disposition à interagir avec leur contexte. Ce dernier est principalement bâti dans le cas de la crèche, et paysager dans le cas de la tour. Dans les deux cas, il s’agit de produire une architecture non générique, essentiellement déterminée par le lieu dans lequel elle s’insère.

L’escalier d’une école

Si l’escalier, pensé comme un espace partagé, fait un retour timide dans les immeubles de bureaux, il en a longtemps été banni par le culte voué aux circulations verticales mécaniques. Les écoles, qu’elles soient élémentaires ou de de troisième degré, restent encore aujourd’hui une des rares occasions pour les architectes de travailler sur les vertus spatiales, et à certains égards, sociales du grand escalier ouvert.

C’est précisément ce qui a été envisagé pour la Haute école de santé (HEdS), le tout dernier concours remporté par Group8. Le caractère public de l’escalier à gradins sera accentué par une ouverture zénithale sur toute la longueur, qui l’inondera de lumière et transposera à l’intérieur la sensation de l’espace extérieur.

L’école étant située dans un parc, cette interpénétration entre le dedans et le dehors se prolonge dans la façon dont le bâtiment s’imbrique dans l’espace ouvert du jardin. Au lieu d’un volume compact qui opposerait sa rigidité au caractère arboré du parc, le projet propose un volume articulé qui négocie de façon moins rigide son intégration. Cette façon binaire de faire travailler ensemble des éléments hétérogènes (le bâti et le végétal) s’applique aussi aux choix des matériaux. Le rez-de-chaussée sera en béton, l’étage en bois.

© Thomas Sponti

La pratique de Group8 repose sur une perception élargie du contexte. Une définition qui ne le réduit pas au seul lieu et environnement immédiat d’un bâtiment, mais qui s’ouvre à l’imaginaire commun d’où émerge l’architecture et l’horizon tout autant fantasmé vers lequel elle tend.

Il y aurait un contexte fait de références, de représentations, de séquences de films, d’images antérieures de la ville et de projections à venir, et dont Group8 parvient à se servir afin de créer.

C’est l’usage de ce contexte entendu, capable d’extraire la forme à venir de la pluralité éclectique du présent et du passé, qui leur donne leur place dans le paysage architectural genevois.

Tout à l’opposé des pratiques architecturales suivistes qui s’identifient aux normes esthétiques de la cité au point de s’y enfermer, Group8 porte le regard à l’horizon. Comme leur tour qui, depuis le seuil de la ville, va chercher son dehors, le bureau se nourrit d’influences et de pratiques d’autres lieux et d’autres époques. Il fait preuve d’une ouverture que certains qualifieraient d’étrangère à l’esprit genevois, mais qui, de plus en plus, s’impose comme la seule identité de la cité: celle d’une métropole trans-frontalière capable de se réinventer tout en restant fidèle à elle-même.