La ville moderniste porte les traces indélébiles de l’urbicide perpétré pendant la Seconde Guerre Mondiale. Retour sur une mutation post-traumatique.

Pour mesurer à quel point le bombardement aérien a changé notre façon de voir les villes, il faudrait déjà prendre acte de l’ampleur de la destruction qui advint en Europe. Comme tout évènement traumatique, la destruction de l’Europe par les airs fut dans la plupart des cas refoulée, oubliée, dans certains cas purement et simplement niée.

En France, les bombardements aériens ont fait quelques 75000 victimes.

Au cours de cette guerre dont la modernité consista à mettre au même niveau les populations civiles de l’adversaire et ses forces armées, les villes sont devenues des cibles à part entière. Exposées au feu des aviateurs ennemis, elles n’assuraient plus leur fonction première : celle de protéger leurs habitants. Au fur et à mesure que la guerre se propageait, les villes sont devenues synonymes de destructions massives et de mort collective. Les conséquences de la terreur infligée aux citadins ont toutes les caractéristiques d’un traumatisme psychique.

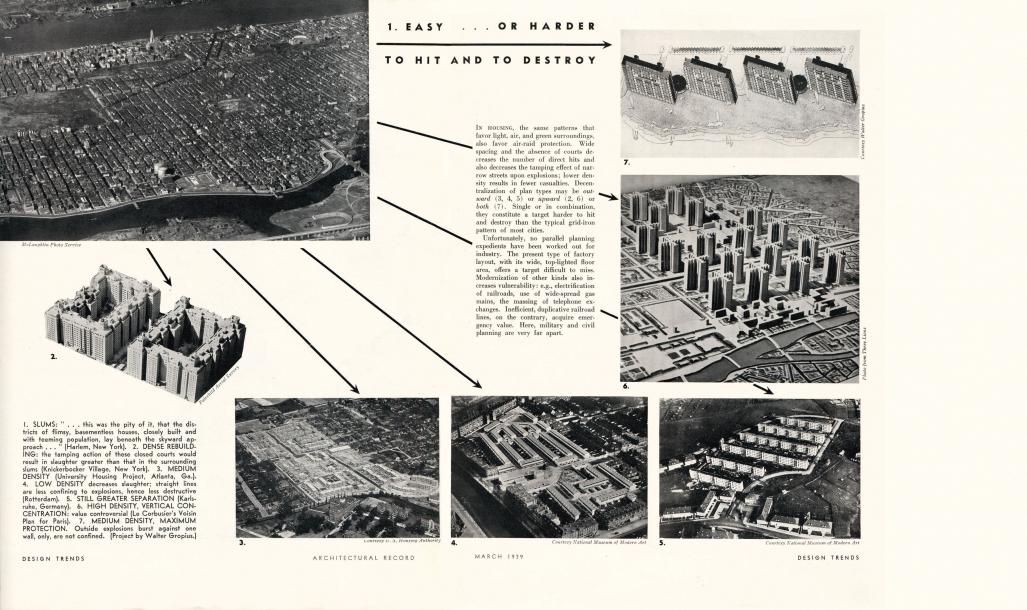

Que ce soit en Allemagne, en Angleterre ou aux Pays-Bas, la planification urbaine va réagir très rapidement au potentiel destructeur des bombardements, notamment dans sa façon d’envisager la reconstruction. Avec le recul qui est le nôtre, il est possible de discerner, au sein du monolinguisme architectural des années 1950-1960, les grandes lignes qui relèvent d’une réaction à la menace aérienne.

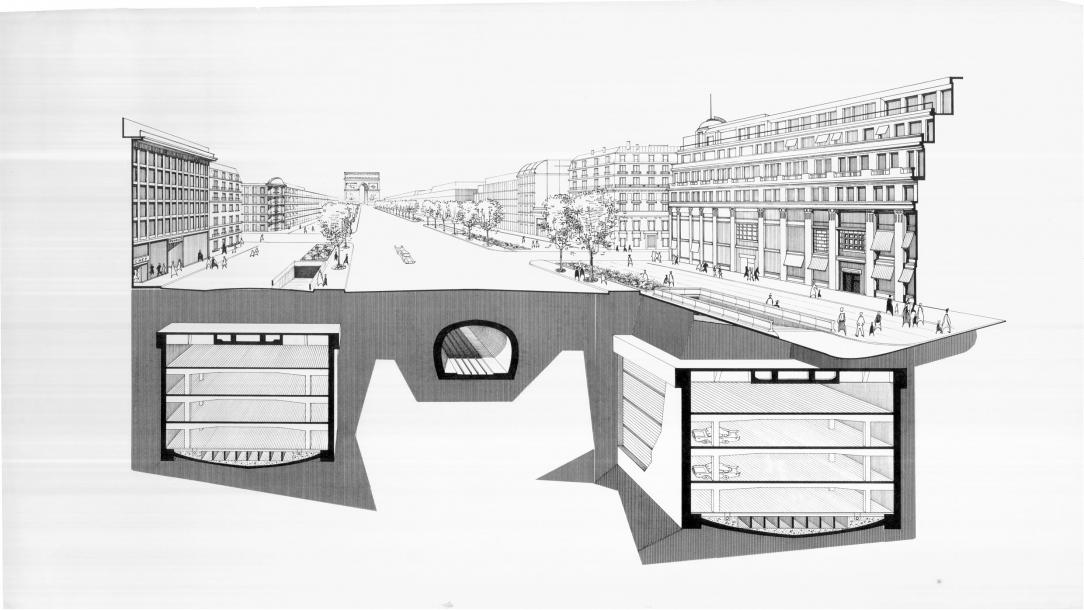

La généralisation du modèle de la ville fonctionnelle faite de barres et de tours, le développement de l’urbanisme souterrain et la création de grands axes automobiles interurbains seraient, parmi les choix des planificateurs, ceux qui s’apparentent le plus à une réaction post-traumatique.

L’urbanisme moderne des années 1950-1960 relève d’une stratégie collective de dispersion et de camouflage. Des routes pour fuir, des foyers qui ne brûlent pas et des infrastructures pouvant se transformer en abris collectifs : bienvenue dans la ville née de la peur des villes!

Du renouvellement souhaité au renouvellement forcé

Les quartiers populaires, denses et imprévisibles, ont toujours été perçus comme le talon d’Achille des sociétés industrielles. Lieux de toutes les débauches politiques et morales, leurs ruelles insalubres représentent un état à surmonter. Dans les années 1930, de nombreux urbanistes travaillent sur des méthodes pour remédier à ce mal. La démolition et la reconstruction étant la solution la plus courante, la plupart des projets de cette période prévoient de remplacer les trames labyrinthiques des quartiers ouvriers par des voies de circulation automobiles larges et rectilignes. Il s’agit d’agrandir des axes existants, d’en créer de nouveaux et de profiter du bouleversement pour reconstruire les immeubles insalubres. Marseille, Hambourg ou Gênes ont fait l’objet de chantiers d’assainissement et de renouvellement de cette nature, bien avant la reconstruction des années 1950.

La proposition de Gutschow1 pour le Grand Hambourg datant de 1941 surprend par l’ampleur des percées qu’elle envisage. Rien encore ne présage la destruction massive qui va bientôt advenir avec l’arrivée en août 1943 des escadrons incendiaires d’Arthur Harris2, et pourtant les plans témoignent d’une volonté de modifier radicalement la trame existante. La même chose peut être dite de Marseille qui, en 1942, voit son vieux port rasé au nom de l’hygiénisme et de la lutte contre le métissage ethnique.

A Blessing in Disguise. War and Town Planning in Europe, l’ouvrage de référence aux éditions DOM, éclaire sur la façon dont la guerre a précipité les différents projets de renouvellement envisagés. En portant un regard attentif sur des documents produits et des propos tenus par les urbanistes de l’époque, cette étude plurielle révèle combien les plans utopiques de table rase ont été rattrapés par la réalité du désastre qui s’est abattu sur l’Europe. La destruction a propulsé les planificateurs dans leurs desseins les plus ambitieux. Ce qui était encore irréaliste ou inatteignable à la fin des années 1930 devenait, au cours d’une nuit, la seule option concevable. L’ouvrage permet de comprendre que, s’il y a une continuité entre la planification urbaine avant et après la guerre, il y a surtout un changement de paradigme qui s’est opéré, et qui fit toute la différence : la destruction massive modifia les priorités. En 1937, l’audace d’un urbaniste se mesure à l’ampleur des transformations qu’il propose. En 1945, face aux champs de ruines, l’exercice se complexifie. Il faut à la fois saisir l’occasion d’instaurer la ville moderne et préserver ce qui peut l’être du passé.

La dissection automobile de la ville

L’idée de se servir de projets d’infrastructure routière pour requalifier des quartiers n’a rien de nouveau. La modernisation envisagée dans la première moitié du 20e siècle est similaire à celle mise au point, un siècle auparavant, par le baron Haussmann. La grande différence réside dans la place accordée à la voiture. Dans les années 1930, l’arrivée de l’automobile préfigure partout en Europe la prochaine étape dans le développement des villes. Si la guerre ralentit dans un premier temps cette évolution, absorbant à elle seule l’essentiel de l’effort industriel, elle va l’accélérer par la suite, du fait des moyens de production qu’elle aura permis de mettre en place. L’effort de guerre, une fois celle-ci terminée, contribuera à la renaissance économique des pays éprouvés. La place de la voiture dans la ville d’après-guerre est une conséquence directe de ce basculement d’une économie de guerre à une économie de consommation. Cela signifie aussi que la voiture individuelle et tout ce qu’elle apporte en termes d’infrastructures est le legs direct de la guerre à la société civile.

Si avant la guerre le développement de l’automobile est perçu comme un moyen de renouvellement parmi d’autres, après la guerre, il s’impose comme l’unique option : la motorisation de la société civile permet de modifier son organisation spatiale. Grâce à elle, le zonage va enfin pouvoir être appliqué à grande échelle. La voiture individuelle sera le moyen d’une dispersion tactique des fonctions qui constituent la ville. Eloignés des centres industriels, disséminés sur le territoire, les quartiers ouvriers paraîtront moins vulnérables, mais aussi moins menaçants pour ceux qui les redoutaient. Le déferlement automobile dans les villes européennes se trouve ainsi doublement lié à la guerre. Il la précède en tant que possibilité de développement, et lui succède une fois la catastrophe advenue, comme seul moyen de mettre en place une forme urbaine à l’abri des bombes. Les grands projets routiers urbains de la seconde moitié du 20e siècle portent la marque de cette double appartenance : ils sont à la fois le remède et la conséquence d’un acte destructeur.

La ville d’après les camps

Aucun projet n’illustre aussi bien le lien entre l’urbanisme moderne et les camps que la cité de la Muette à Drancy, au nord de Paris3. Cette ville modèle construite dans les années 1930 servit pendant l’occupation de camp de déportation. L’affectation d’une des premières villes satellites de barres et de tours à une mission d’épuration ethnique, fut un des rares moments de lucidité sur les principes inhérents à l’hygiénisme. Ce qui n’empêchera pas cette architecture de devenir le modèle dominant dans les années 1950.

Si les grandes lignes de la reconstruction européenne précèdent l’urbicide des années 1940, l’acte destructeur donne une toute autre légitimité aux principes modernistes. Il fait passer le projet urbain moderne de la sphère de l’utopie à celle de stratégie nécessaire. Cela s’établit à partir de la façon dont les villes atteintes vont organiser l’habitat d’urgence pour les citadins délogés par les bombes. Les campements précaires, situés le plus souvent à la périphérie des villes, adoptent des plans orthogonaux. Ils constituent la toute première réaction à la violence destructrice et force est de constater qu’ils portent les germes de la planification fonctionnelle qui va se généraliser quelques années plus tard. Les baraquements des rescapés sont le lien le plus évident entre la forme de la ville nouvelle et la destruction qui en est la cause. Ils inaugurent dans l’urgence le geste qui va rendre possible la transition de la ville historique à la ville nordiste : le déplacement massif de populations.

L’hébergement des victimes des bombardements implique souvent la création de véritables quartiers précaires, loin des décombres. A Rotterdam, où le centre-ville est totalement anéanti, c’est la classe ouvrière qu’il faut reloger dans des baraquements. Le relogement des classes populaires fut souvent l’occasion de les éloigner définitivement du centre-ville. Les camps de sans-logis de Rotterdam seraient une première occurrence d’une pratique qui va s’intensifier après la guerre : le recours au zonage social dans des opérations de requalification urbaine.

Cet exemple est loin d’être une exception. Le relogement des victimes des bombardements dans des camps aux abords des villes présage des cités-dortoirs qui vont proliférer à la reconstruction. Les baraquements inaugurent une vaste politique d’éloignement des classes ouvrières des centres-villes. Qu’elle ait été voulue et méthodiquement exécutée ou subie importe peu. Le fait est qu’elle va modifier à long terme la démographie socio-économique des grandes villes, avec pour ultime conséquence la dérive de gentrification que connaissent aujourd’hui des villes comme Londres et Paris.

Si ce ne sont pas les mêmes instances qui gèrent le relogement d’urgence des rescapés et la construction des cités-dortoirs, ces deux temps dans l’histoire des villes meurtries s’accordent pour former un acte unique. A la fin des années 1960, quand la Ville de Paris décide de reconstruire les quartiers populaires autour de la place des Fêtes, les plus pauvres des habitants délogés vont se retrouver à une vingtaine de kilomètres de la capitale, à la Grande Borne d’Emile Aillaud. Il n’y avait aucune menace dans le ciel et pourtant la direction pour les plus pauvres sera la même : la sortie.

Un abri dans la ville

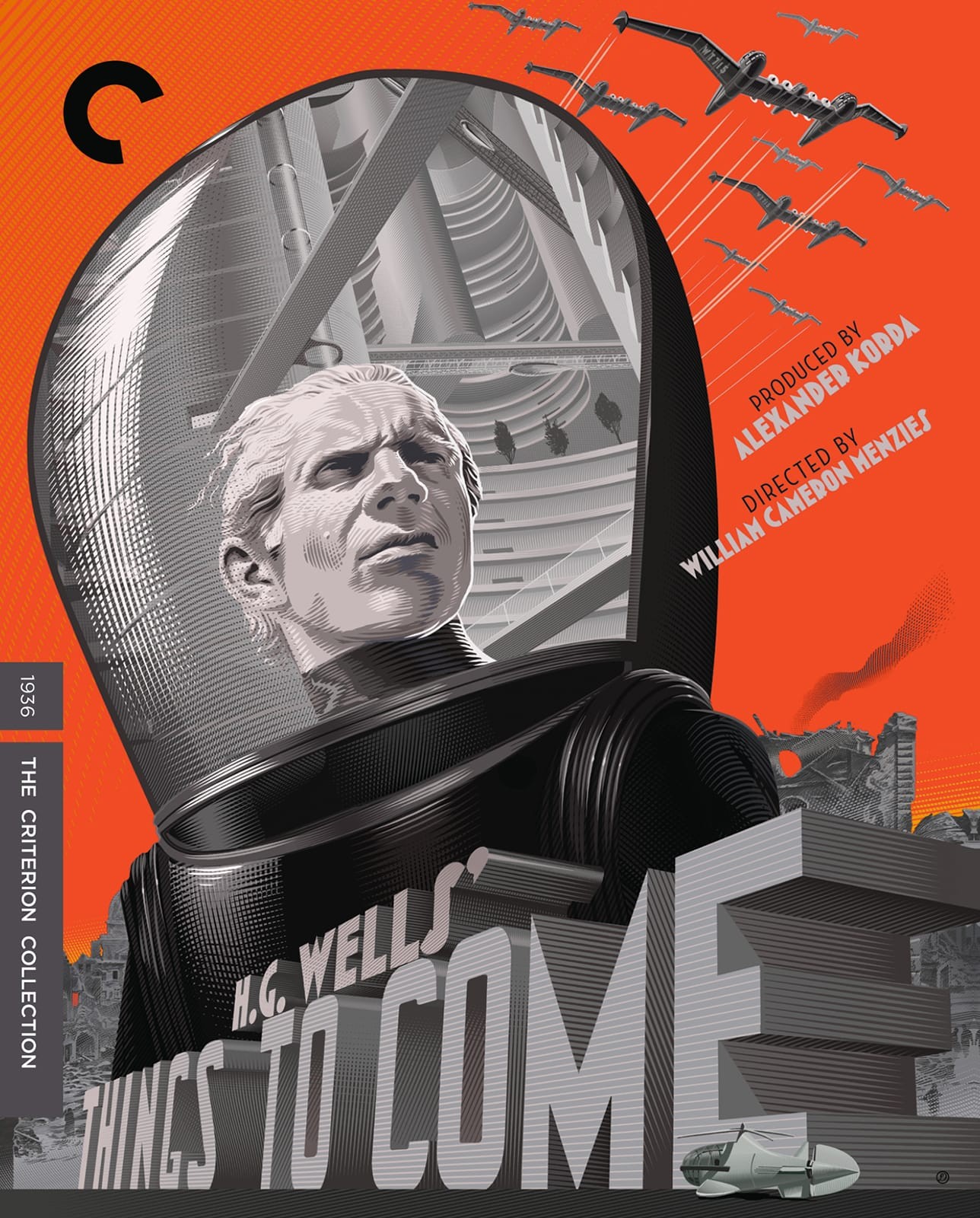

L’idée d’enterrer la ville pour se protéger des bombes a été pendant longtemps un scénario de science-fiction, avant de devenir une stratégie urbaine plus ou moins assumée. Les années 1920 et 1930 regorgent d’exemples de fictions littéraires ou cinématographiques traversées par l’idée d’une ville sous la ville.

De Metropolis (1927) de Fritz Lang, où l’enterrement des quartiers ouvriers rime ouvertement avec confinement social, à Things to Comme (1936) d’après un scénario de H. G. Wells, où la ville enterrée prend la forme d’une utopie techno-scientifique, l’hypothèse d’une ville à l’abri des bombes précède et annonce le déferlement des années 1940.

Things to Come raconte l’annihilation puis la renaissance de l’humanité suite à une guerre aérienne qui aurait duré plusieurs décennies. La société du futur, pacifiste et technophile, va prospérer dans des cités enterrées. La vie sous terre est rendue synonyme de progrès et de contrôle absolu de l’environnement humain. Les cinéastes ne sont pas les seuls à envisager le confinement comme une solution d’avenir. Certains architectes y pensent également et ce avant que l’aviation n’ait les moyens d’entreprendre des bombardements à grande échelle.

Le GECUS (groupe d’études et de coordination de l’urbanisme souterrain)4 est fondé en 1933 à Paris, bien avant que Cologne, Rotterdam et le Havre ne partent en fumée. La thèse défendue par ce groupe de travail est celle d’une nécessité accrue de développer l’urbanisme souterrain. Si l’optimisation des circulations reste l’argument principal en faveur des structures souterraines, le spectre de la guerre aérienne n’est pas pour autant ignoré. Dans ses écrits, Edouard Utudjian5 établit clairement le lien entre la menace des bombes et le développement de l’urbanisme sous terre. Il n’est pas le seul à le faire. L’argument de la protection civile est souvent celui qui légitime le surcoût de construction d’une infrastructure souterraine. La Guerre froide et la nouvelle menace nucléaire ne vont pas changer la donne. Les infrastructures souterraines sont à la fois des abris potentiels face aux conséquences mécaniques d’une attaque, et des garanties quant à la mobilité des habitants et leur aptitude à évacuer la ville.

Dans les villes éprouvées, les réseaux métropolitains se sont révélés bien utiles. A Londres par exemple, la décision d’ouvrir le métro aux habitants pour les protéger des attaques allemandes est prise au cours de la Blitzkrieg. Initialement, l’état-major redoutait les effets socio-politiques de grands rassemblements populaires dans des lieux publics. Toute la campagne de prévention reposait initialement sur des solutions d’abris individuels. L’expérience de la guerre va dicter le changement de cette stratégie.

Pendant la reconstruction, les projets souterrains vont trouver un argument supplémentaire : l’incitation à l’usage de la voiture rend impérative la création d’espaces de stationnement. Les réseaux de parkings souterrains sont le complément indispensable aux voies rapides qui sillonnent les métropoles. Si le développement économique reste la première justification de ces ouvrages souterrains, il serait trompeur d’ignorer leur utilisation éventuelle en tant qu’abri. La société civile pressée de tourner la page, préfère l’oublier; les planificateurs, eux, savent pourtant que chaque parking, chaque station de métro, constitue un abri potentiel. La menace nucléaire et son caractère secret ne va faire qu’augmenter cette double identité des infrastructures souterraines. La prévention sera aussi furtive que la menace qu’elle redoute.

Une ville qui ne brûle pas

Dans l’absolu, les choix architecturaux modernes sont associés à l’amélioration des conditions de vie : plus de lumière, plus d’espace, plus d’air frais et plus de confort domestique. Il suffit pourtant de les replacer dans le contexte de la guerre aérienne pour constater qu’ils relèvent aussi de la protection passive. Sur ce point, les campagnes aériennes contre l’Allemagne et le Japon ont joué un rôle déterminant dans la définition de la menace. Le point de basculement dans l’efficacité des bombardements aériens contre des villes fut l’usage d’engins incendiaires. Les bombes explosives avaient un impact circonscrit. Les grandes villes étaient trop grandes pour être détruites à l’explosif. L’impact souhaité, celui d’une dissolution de la société prise de panique sous l’effet des bombes, ne pouvait être atteint. La destruction rendait les gens solidaires, altruistes. Ce constat poussa les états-majors à modifier leur stratégie. Au début de 1942, quelques semaines après la tristement célèbre conférence de Wannsee, où s’est décida l’accélération de la solution finale, L’Etat major britannique décidait un changement de stratégie5 dans sa guerre aérienne contre l’Allemagne nazi. Les bombardements ne viseraient plus que des sites militaires ou stratégiques.

Ils cibleraient aussi le moral des allemands, c’est à dire leurs villes. Les centres urbains et leur population civile devenaient des cibles à part entière. Deux facteurs vont matérialiser ce changement de stratégie: la suprématie aérienne des alliés et le recours à une combinaison d’engin explosifs et incendiaires.

La destruction totale d’une ville, quelle que soit sa taille, est désormais possible. Les attaques incendiaires partent du principe que la matière fusible n’est autre que la ville elle-même. Elles ont pour objectif de déclencher un nombre considérable d’incendies qui vont se propager d’immeuble en immeuble. À partir d’un certain nombre de foyers, toute intervention des pompiers est vaine. Très rapidement, les flammes atteignent l’intensité requise pour générer leur propre système de vents. La température de l’air qui soufflait dans les rues de Hambourg le soir où elle fut détruite s’élevait à 600 °C. Tout matériau fusible s’embrasait instantanément. Quant aux habitants réfugiés dans les caves, ils se sont trouvés pris au piège.

Les tempêtes de feu ont été particulièrement meurtrières. Kassel, Dresde ou Hambourg ne sont que quelques-unes des treize grandes villes allemandes à subir des raids de cette nature. D’une efficacité stratégique discutable, ces attaques vont rendre les villes plus périlleuses que le front. Les bilans se chiffrent en dizaines de milliers de morts et concernent pour l’essentiel des femmes et des enfants. 25000 pour Dresde, 50000 pour Hambourg, sans compter les blessés et les sans abris. Dès 1942, l’Allemagne va devoir gérer des centaines de milliers de réfugiés fuyant ses villes anéanties. Rien qu’à Hambourg, 800 000 personnes ont du être relogées6. Certaines villes ont mis des décennies à atteindre à nouveau leur nombre d’habitants d’avant la guerre. Une destruction d’une telle ampleur allait nécessairement laisser des traces dans l’inconscient des victimes et des instigateurs.

Le jour d’après

Compte tenu de la vulnérabilité de la trame urbaine historique et vu la rapidité avec laquelle des villes entières ont été anéanties, la question du feu allait devenir une préoccupation majeure des architectes et urbanistes de la reconstruction. Les nouvelles formes urbaines allaient devoir résister aux incendies. Plusieurs éléments attestent d’une réflexion allant dans ce sens.

Après la guerre, l’immeuble indépendant disposant d’un toit en dalle et d’une structure en béton armé deviendra l’option la plus répandue. S’il est vrai que ce type de construction précède la destruction, son adoption systématique témoigne d’une prise en compte de la réaction au feu. Que ce soit à l’est ou à l’ouest de l’Europe, dans le nord industrialisé ou dans le sud ensoleillé, on construit les mêmes bâtiments, d’après les mêmes principes urbains. Une des explications pour l’adoption simultanée d’une typologie unique dans des contextes aussi différents n’est autre que la menace aérienne. Si la ville de la reconstruction n’est plus une ville au sens propre du terme, c’est certainement parce que celle qui l’a précédée aura été trop vulnérable.

Apogée et déclin de la non-ville

Comment qualifier ces nouveaux quartiers de barres et de tours qui prolifèrent un peu partout en Europe ? S’ils sont habités par des citadins, ils nient les principes qui définissent la ville historique. Malgré l’optimisme du discours ambiant faisant état de renaissance et de progrès, ces ensembles peinent à dissimuler combien leur forme découle d’une destruction. La création d’entités satellites, proches mais détachées du tissu urbain « inflammable », n’est-elle pas une dissémination préventive de la ville ? Si telle n’en est pas la raison, il est alors difficile d’expliquer l’adoption quasi systématique du zonage strict dans la plupart des nouveaux quartiers construits après 1945. Ici aussi, les travaux des urbanistes allemands pendant la guerre permettent de comprendre l’origine des choix qui vont s’imposer à la reconstruction. Les premiers schémas nés sur les décombres privilégient des quartiers en îlots, séparés les uns des autres par des espaces verts. Les nazis n’aiment pas la grande ville, trop cosmopolite à leurs yeux. Ils encouragent la création de quartiers /villages. Si le modelage du corps social reste le principal argument en faveur de cette fragmentation du tissu urbain, la défense passive y trouve aussi sa place. La ville fragmentée en îlots est moins vulnérable aux bombardements incendiaires.

Au niveau de la typologie, l’immeuble en plot témoigne des mêmes préoccupations. Plus il est compact et indépendant, plus il réduit son exposition à une éventuelle attaque aérienne. Enfin, l’usage massif du béton armé participe du même effort. Un périple dans les villes anéanties suffisait pour constater que les structures en béton avaient mieux résisté au feu que celles en pierre et en bois. Ce n’est donc pas un hasard si le béton va devenir le principal matériau de la reconstruction.

Il faudra attendre les années 1970 pour que les architectes redécouvrent l’importance de la ville historique niée par la destruction et la reconstruction. Cela prendra une génération pour que la prudence et la peur des bombes cèdent à nouveau la place au désir de ville. Entre-temps, l’Europe aura édifié un parc immobilier salubre, fonctionnel, homogène, mais mal-aimé.

Grâce au dernier mouvement d’exode rural, ces agglomérations érigées sur des principes anti urbains vont prendre de l’ampleur. A partir des années 1970, les grands ensembles de la reconstruction ne vont cesser de péricliter dans l’estime de ceux qui les habitent. Fruit d’un rejet de la ville historique et de ce qu’elle incarne, ces quartiers vont faire à leur tour l’objet d’un rejet sociétal, comme si la guerre qui les avait rendus possibles ne les avait jamais quittés. Les cités de barres et de tours avaient remporté la bataille du relogement mais ne pouvaient en aucun cas prétendre remplacer la ville historique. Les années 1970 verront naître de nombreuses tentatives pour réintroduire dans l’architecture des grands ensembles les qualités urbaines qui lui faisaient défaut.

Notes

1. Konstanty Gutschow, architecte en charge du renouvellement de la ville de Hambourg pendant la guerre.

2. « Bomber » Harris : le commandant des forces aériennes britanniques et grand orchestrateur de la stratégie de destruction des villes allemandes.

3. Jean-Louis Cohen, Architecture en uniforme : projeter et construire pour la Seconde Guerre mondiale, Editions Hazan, Paris. Centre canadien d’architecture, Montréal, 2011

4. Edouard Utudjian, L’Architecture et l’urbanisme souterrain, Robert Laffont, Paris, 1966

5 La Directive sur le bombardement de zone du 14 février 1942 ordonnait aux bombardiers de la RAF de s’attaquer au moral du peuple allemand en bombardant les villes avec leurs habitants.

6. Jörn Düwel / Niels Gutschow, A Blessing in Disguise. War and Town Planning in Europe 1940 1945, DOM Publishers, Berlin, 2014

Article initialement paru dans la revue Tracés

Quel beau texte Christophe

Et quelle affiche de 1936 pour ce film à revoir !

CLG

Merci!

C’est surtout le livre “A Blessing in Disguise” – War and Town Planning in Europe – 1940-1945 qui est une mine d’or, et malheureusement déjà épuisé.

Vous l’avez sûrement déjà vu, mais il y a un documentaire extrêmement bien réalisé sur Arte,

“Berlin 1945”.

Pour ceux qui ne l’auraient pas vu. De quoi relativiser un peu la crise coronesque actuelle.

C’est d’avoir vu cet excellent documentaire qui m’a donné envie de ressortir ce texte publié en 2014 ; )

Merci de l’avoir mentionné-