Berlin séparée, réunie

Si Paris et Mumbay dissimulent leurs zones démilitarisées pour mieux s’en servir, Berlin peut se prévaloir d’avoir renoncé pendant quelque temps aux stratégies de pouvoir et de domination. La destruction de la ville pendant la Seconde Guerre mondiale a généré de nombreux espaces vacants. Les Berlinois ont fait plus que s’accommoder d’une ville fragmentée; ils y ont pris goût. La culture du terrain vague, cette nouvelle façon de percevoir la ville, transparaît dans les films de nombreux cinéastes, comme Wim Wenders, Ulrike Ottinger ou Werner Fassbinder. L’attrait de ce Berlin post-apocalyptique persiste encore aujourd’hui, et cela malgré la reconstruction. Quand la ville reprend ses droits et les immeubles neufs remplissent les parcelles vides, les habitants cherchent et trouvent d’autres no man’s land à investir. Mais avant d’en arriver là, il y a une histoire de frontière, qui fait du cas berlinois un archétype : une ville qui a pu se penser dans son ensemble, pendant plusieurs décennies, comme une zone.

L’enchaînement des destructions qui ont frappé la ville au milieu du 20e siècle en ont forgé l’esprit. Les bombardements à partir de 1942, la bataille de Berlin en 1945, la séparation de la ville en 1956 vont modifier non seulement la forme de la ville, détruite à plus de 70%, mais aussi la mentalité de ses habitants. La violence de ces transformations laissera en héritage une étrange sensation de désœuvrement qui a parfaitement été saisie dans les films de Wim Wenders. Les déserts urbains de Berlin parsemés de ruines, un terrain vague avec une cantine ambulante plantée au milieu de nulle part sont le décor de la contre-culture qui va se développer des cendres du Troisième Reich. L’esprit de Berlin est sur ce point caractéristique des grands perdants de l’Histoire. On retrouve la même posture mêlant défaitisme et autocritique dans le cinéma japonais d’après-guerre. Cette sensibilité serait peut-être l’héritage le plus précieux des villes et des nations détruites par la guerre. L’esprit du Berlin-Ouest des années 1970 est celui d’une ville qui refuse de rejouer le jeu de la grandeur et du pouvoir. La ville, devenue une enclave, va fonctionner pendant plusieurs années comme une terre d’asile. L’exemption du service militaire pour les jeunes berlinois va attirer de nombreux artistes, des contestataires et des homosexuels. Le cinéma d’Ulrike Ottiger, peuplé d’étranges créatures qui paradent dans les décombres de la ville, résume ce mélange réussi entre l’esthétique des ruines et l’esprit contestataire des années 1970. Ici, la zone devient une sorte d’exception urbaine et critique. Le lieu où se déploie le renoncement à l’ordre établi. Berlin ne va jamais atteindre l’efficience économique d’autres grandes villes allemandes comme Francfort ou Hambourg. Pendant quelques décennies, elle trouve mieux à faire. Elle préfère rester en suspens, pour jouir discrètement de son régime d’exception.

La guerre en héritage

Si la «zone» est ce que la guerre laisse à la ville, cela peut être à la fois ces trois choses distinctes : l’inimitié du clivage social comme à Paris (l’origine de la guerre des ghettos) la domination culturelle mais aussi l’appropriation comme à Mumbay (la guerre coloniale) et, finalement, un certain sens du renoncement (la guerre suspendue) comme à Berlin. Le tout dernier épisode dans l’histoire de la ville semble confirmer cette hypothèse. La reconstruction progressive depuis la réunification et le comblement des espaces vacants n’ont pas privé la ville de son goût pour les grands espaces désaffectés. La fermeture de l’aéroport Tempelhof et son ouverture au public aura été une sorte de redécouverte du vide pour les Berlinois. Tempelhof est devenu un espace informel de loisir et de socialisation. Entre installations éphémères, agriculture urbaine et débats sur l’avenir des villes, le no man’s land des pistes abandonnées s’est mué en authentique espace public. Il incarne l’idéal d’une zone d’exception face à l’urbanisme fonctionnel, trop souvent spéculatif. Il pose l’exigence d’un temps d’arrêt et de réflexion.

Les anges qui peuplent certains films de Wenders peuvent éclairer la signification des friches comme Tempelhof. Ils sont assez détachés du monde pour pouvoir développer un point de vue critique et assez proche de la société pour pouvoir en faire partie. Ainsi, la zone aéroportuaire réinvestie est à la ville ce que l’ange est à l’homme du 20e siècle : son négatif dépourvu de corps mais toujours doté de ses attributs intellectuels ; la ville défaite, dématérialisée mais encore habité par ce qui a pu exister sur le territoire vide. C’est cette sensation qui se redéploie aujourd’hui à Tempelhof. Dans ce haut lieu de l’hitlérisme (le premier aéroport moderne de l’histoire), les citadins redécouvrent le bien-être sans éclat de la guerre interrompue. L’aéroport n’est plus le lieu de la destruction mais celui de la trêve : l’étendue sur laquelle se manifeste le renoncement aux pouvoirs qui conditionnent tant l’édification que sa destruction de la ville.

La zone, territoire du politique

C’est loin du ciel, habituellement peuplé de créatures célestes, qu’Andreï Tarkovski cherche le sens qui vient à manquer à l’homme moderne. Dans un ruisseau jonché de souvenirs, au ras du sol, ou dans une bâtisse aux allures de grotte. Sa façon de filmer le sol transforme le périple en quête chthonienne. Dans cette théologie dépourvue de dieu, l’homme se retrouve seul, mais toujours aussi dépendant. La topographie contraignante de la zone serait là pour démontrer l’échec d’un affranchissement de l’emprise divine. L’homme déicide, soi-disant libre, ne serait qu’un pantin dévoré par ses obsessions et paralysé par ses psychoses. Figure tragique d’une libération inachevée, il se débat contre ses propres démons. La zone est le terrain où va pouvoir se matérialiser cette lutte ; l’enclos dans lequel ce schisme va prendre toute son ampleur.

Car la zone de Stalker est aussi le résidu d’une guerre. Mais de laquelle? Celle hypothétique de la menace nucléaire qui hante la génération de Tarkovski, celle réelle des goulags staliniens, celle traumatique de 1945 qui a vu partir définitivement plus de 20 millions de Soviétiques, ou celle héroïque (regrettable pour Tarkovski) qui couronne la victoire définitive du matérialisme sur la spiritualité russe? La richesse de l’adaptation du roman d’Arcadi et Boris Strougatski réside dans l’ouverture de la zone, assez vaste pour laisser errer en elle toutes ces interprétations. La zone est tout à la fois le goulag, le désert matérialiste, l’inconscient, l’outre-tombe, le désastre passé et celui à venir. Aussi indéterminée que ce qui la hante et qui ne se laisse pas nommer, elle n’est pas pour autant un non-lieu.

Au ras du sol, dans ce no man’s land parsemé d’armes désaffectées, dans la moiteur d’une végétation qui clame la défaite du savoir objectif, les personnages rampants font bien plus que méditer sur le monde. Ils y progressent péniblement, et nous les suivons. Ils vont vers ce qu’ils sont venus trouver. Sauf qu’à trop anticiper une quelconque théophanie, on oublierait presque que le territoire dévasté de la zone est le véritable objet de leur quête. Si les personnages l’ignorent, le cinéaste lui, le sait, et ne manque pas de nous le rappeler : L’épreuve est tout entière dans le territoire: cette zone instable qui évolue en fonction de ce qui la traverse. Changeante, et même parfois capricieuse, c’est elle qui dicte la règle du jeu, prenant un malin plaisir à se reconfigurer pour chaque traversée. Comme à Paris, Mumbay ou Berlin elle est le symptôme d’un basculement imprévisible : Guerre nationale qui se transforme en guerre sociale, dispositif militaire camouflé en terrain de jeu, la zone serait au territoire ce que l’accident est à l’évolution ; l’accélération d’un processus ordinaire, sa mutation en quelque chose d’indéterminé. Espace de manifestation de ce qui reste caché par l’ordre des choses, la zone de Stalker traduit cette variabilité qui caractérise le temps et le lieu des révolutions. Elle en est la parfaite interprétation poétique.

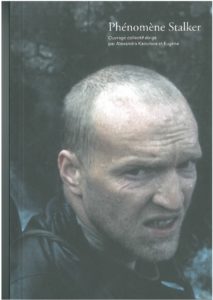

Texte paru dans l’ouvrage collectif Phénomène Stalker aux éditions l’Âge d’Homme.