En Australie, l’équipe du Guardian révèle des atrocités commises à l’encontre des requérants d’asile

La publication récente du Guardian concernant les 2’000 rapports d’incidents violents commis à l’encontre des requérants d’asile mineurs et adultes détenus sur l’île lointaine de Nauru, a mis en évidence l’importance du journalisme d’investigation dans la protection des migrants, réfugiés et requérants d’asile dans le monde.

The Guardian peut se féliciter, son travail est le résultat d’un effort de collaboration sans précédent, comprenant de nombreux journalistes, éditeurs et professionnels du film qui ont passé des mois à analyser 8’000 pages de documents. En suivant le lien du Guardian – « The Nauru Files »- vous pourrez consulter les résultats de leurs analyses, présentés dans des documents interactifs, films, témoignages et galerie d’images sur les cas les plus sombres.

The Guardian peut se féliciter, son travail est le résultat d’un effort de collaboration sans précédent, comprenant de nombreux journalistes, éditeurs et professionnels du film qui ont passé des mois à analyser 8’000 pages de documents. En suivant le lien du Guardian – « The Nauru Files »- vous pourrez consulter les résultats de leurs analyses, présentés dans des documents interactifs, films, témoignages et galerie d’images sur les cas les plus sombres.

L’Affaire Nauru (« The Nauru Files ») concerne les abus systématiques commis à l’encontre des requérants d’asile détenus par les autorités australiennes sur l’île pauvre et éloignée de Nauru. Cette affaire lève le secret sur le système d’asile le plus contesté de la planète, un système fait pour dissuader les migrants de faire la traversée maritime pour venir déposer une demande d’asile en Australie.

Les publications du Guardian montrent les abus sexuels et physiques répétés et systématiques commis sur des mineurs, des femmes et des hommes confinés dans des centres de détention administrative. Les documents officiels font aussi état d’une absence calculée de soins médicaux et de l’utilisation abusive et inappropriée d’ antidépresseurs et autres tranquillisants, même sur des mineurs.

Ce scandale a provoqué des remous considérables dans l’opinion publique et dans la classe politique australienne. Alors que la gauche promet une enquête parlementaire sur les violences commises à Nauru, le ministre de l’immigration, Peter Dutton s’est empressé de minimiser le problème en déclarant que les rapports dataient.

Dans une lettre intitulée « This is Critical », une centaine de professionnels (médecins, professeurs, assistants sociaux) ont demandé la fermeture des centres de détention de Manus et Nauru. Le gouvernement australien vient d’annoncé la fermeture du centre de Manus en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour calmer le jeu. Cette annonce est un écran de fumée puisque la Cour constitutionnelle de Papouasie-Nouvelle-Guinée avait exigé sa fermeture déjà en avril 2016.

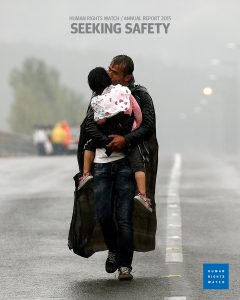

Le travail d’investigation de Human Rights Watch est admirablement présenté dans son rapport annuel 2015

Les chercheurs spécialisés en droits humains de l’organisation Human Rights Watch font un véritable travail d’investigation sur le terrain. Leurs résultats sont publiés et médiatisés. Lors d’une conférence à Genève, il y a quelques années, le directeur exécutif de l’organisation, Kenneth Roth, expliquait que le travail des chercheurs de l’organisation était comparable au journalisme d’investigation. Cette année, l’organisation a rendu hommage aux migrants forcés de quitter leurs pays d’origine en 2015 pour trouver refuge ailleurs.

Les chercheurs spécialisés en droits humains de l’organisation Human Rights Watch font un véritable travail d’investigation sur le terrain. Leurs résultats sont publiés et médiatisés. Lors d’une conférence à Genève, il y a quelques années, le directeur exécutif de l’organisation, Kenneth Roth, expliquait que le travail des chercheurs de l’organisation était comparable au journalisme d’investigation. Cette année, l’organisation a rendu hommage aux migrants forcés de quitter leurs pays d’origine en 2015 pour trouver refuge ailleurs.

Le Rapport annuel 2015 de l’organisation est une mine d’or d’information sur la crise des migrants dans le monde. Il dénonce les abus commis à l’encontre des personnes les plus vulnérables de la planète, celles qui, en 2015, ont souffert d’abus et de violences avant, pendant et après leurs périples vers des pays plus « sûrs ».

Dans ce rapport Human Rights Watch dénonce les procédures de demandes d’asile en Europe, injustes, froides et mécaniques, et aussi la fermeture des frontières qui fait le jeu des trafiquants sans scrupules. Human Rights Watch utilise ses informations pour agir. En 2015, l’organisation a fait pression sur l’Union européenne afin que Frontex – l’agence européenne chargée des contrôles frontaliers – démarre enfin ses patrouilles maritimes au large de la Lybie de manière plus intensive pour éviter des noyades.

« Trouver Refuge » est un rapport à lire et relire. Les témoignages, les analyses et les statistiques sur les flux migratoires en 2015 sont présentés avec intelligence et sensibilité. Parcourir ce rapport fait l’effet d’une décharge électrique. La photo de couverture prise par Yannis Behrakis en septembre 2015 nous plonge dans le bain.

Cet homme portant son enfant sous la pluie en l’embrassant pourrait être mon mari, mon frère, mon voisin et l’enfant, le mien.