Il était une fois une République industrieuse et prospère, nichée entre Jura, Alpes et Léman, encerclée par un grand pays francophone et partenaire d’une vénérable Confédération. Soucieuse de son avenir et de sa mobilité, cette République échafaude des plans pour son chemin de fer, dont le fleuron, l’audacieuse raquette, doit raccorder les zones très peuplées du sud à l’aéroport, centre vital du nord. Mais les Administrations en charge de ce projet, représentées aujourd’hui par deux de leurs fonctionnaires les plus zélés, MM. Dupond et Dupont, vont se heurter aux incantations prophétiques d’un étranger à la République, le professeur Tournesol, partisan d’une élégante boucle par l’aéroport(6). Nous avons tenté de retranscrire le plus fidèlement possible l’échange de ces trois protagonistes, douillettement installés à l’hôtel Cornavin, à deux pas des Grottes.

Dupondt: – La gare de Genève-Cornavin étouffe. Je dirais même plus, la gare fait boum! Son extension en surface, vers le nord, menaçait frontalement le quartier historique des Grottes, et les Administrations ont reculé sous la pression populaire. Mais un sage, Martin Graf, nous a mis sur la piste: une gare souterraine à deux voies (Cornavin 2 sur la Fig. 1), enfouie sous l’actuelle gare de Cornavin (Cornavin 1), sera la solution. Il est vrai que l’accès à Cornavin 2 exige quelques aménagements: depuis l’est, un tunnel à double voie de Sécheron à Cornavin; depuis l’ouest, une voie unique, essentiellement souterraine, de la bifurcation de Furet jusqu’à Cornavin 2(1). On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs: le budget s’élève à 1,67 milliard de CHF, dont 1,09 milliard à la charge de la Confédération et 527 millions couverts par le canton et la ville(2). Cette étape est formellement décidée, les études sont en cours et l’achèvement des travaux planifié pour 2031.

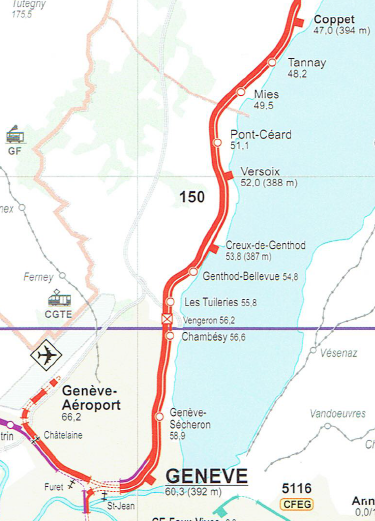

Fig. 1: La raquette des Administrations: deux demi-gares souterraines Cornavin 2 et 3, puis un tronçon Cornavin 1–Nations–Aéroport 2–Zimeysa complémentaire du réseau Léman Express. En rouge: aménagements à entreprendre; Bif.: bifurcation (figure de Rodolphe Weibel).

Tournesol: – Un grand bravo pour cette initiative qui sauve les Grottes! Avec un petit regret tout de même: les habitants de ce quartier vont subir les nuisances d’un chantier majeur pendant six ans au moins… Mais ce qui me préoccupe avant tout, c’est l’avenir plus lointain, puisque, selon les planificateurs, deux voies ne seront pas suffisantes pour le trafic d’après-demain.

Dupondt: – Facile! On construit, toujours en souterrain, deux voies supplémentaires avec un nouveau quai; je dirais même plus, une seconde gare enterrée, Cornavin 3, au nord de la précédente. L’accès depuis l’ouest nécessite une nouvelle voie unique, essentiellement en tunnel, reliant la bifurcation de Châtelaine à Cornavin. Le budget s’élève à environ 1 milliard et l’achèvement des travaux serait attendu aux alentours de 2040(1).

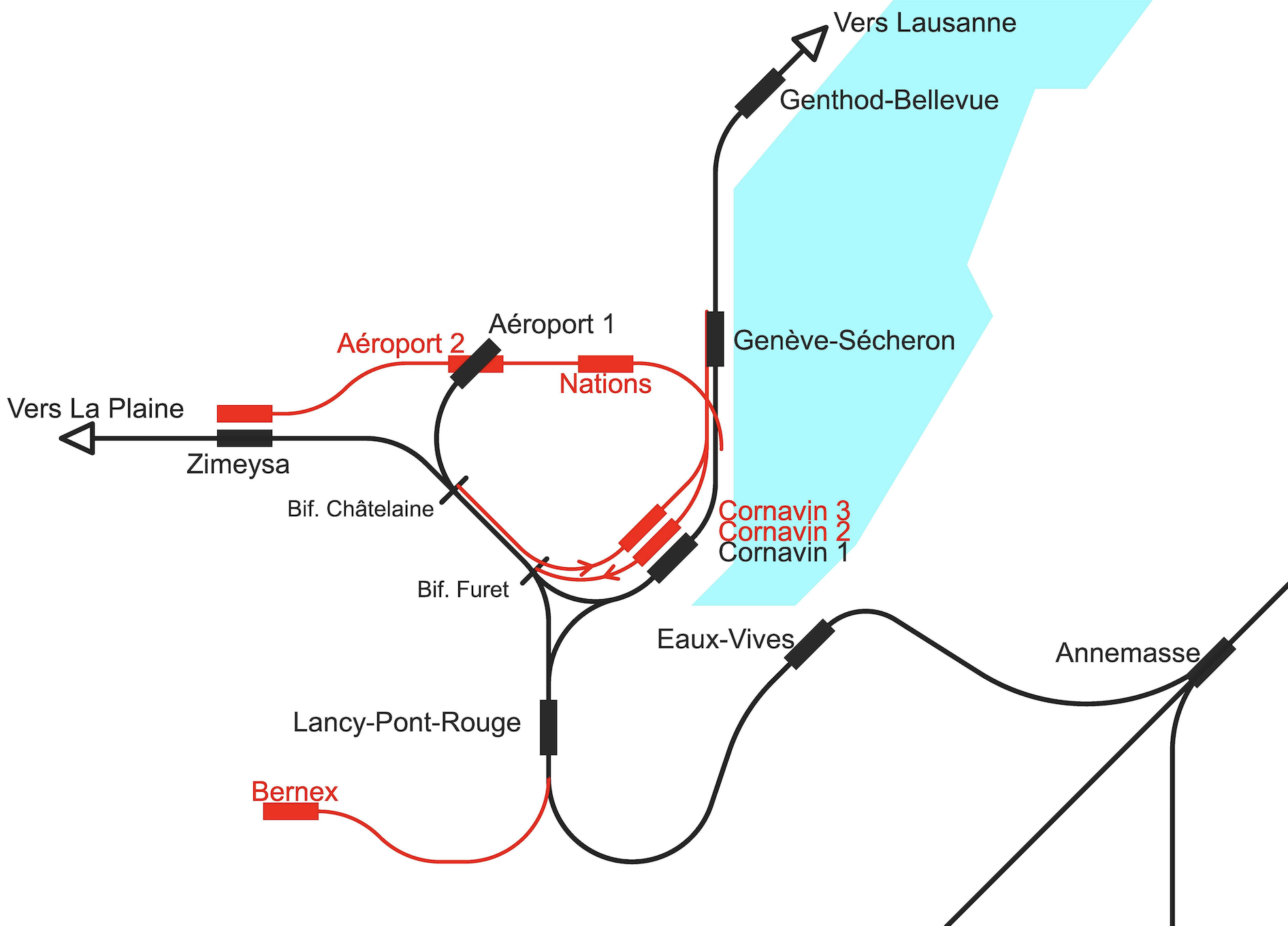

Tournesol: – Vous avez parfaitement résolu le problème de Cornavin, mais infligé cette fois au moins douze ans de travaux cyclopéens aux Grottes, en deux étapes… Ces Grottes qui cherchaient désespérément un destin paisible, comme d’ailleurs l’hôtel Cornavin où j’ai mes habitudes, depuis l’affaire Tournesol(7). Le chantier de la seconde gare enterrée menace directement l’hôtel Le Montbrillant et sa brasserie, avec une calamité suprême, la démolition possible de l’îlot (Fig. 2).

Fig. 2: Les menaces de l’extension de la gare de Cornavin sur le quartier des Grottes; en rouge: périmètre de la 1ère gare souterraine; en bleu: 2e gare souterraine (figure de Rodolphe Weibel).

Dupondt: – Les Grottes vont souffrir, c’est vrai… et un nouveau soulèvement populaire est à redouter… Mais avez-vous mieux à proposer?

Tournesol: – Examinons ensemble les causes de l’encombrement de Cornavin; au contraire de Lausanne, où les trains qui arrivent repartent sans espoir de retour, chaque convoi quittant Cornavin à destination de l’aéroport doit y faire impérativement demi-tour pour réapparaître à Cornavin dans la demi-heure qui suit: le mal absolu, c’est la gare en cul-de-sac, qui condamne Genève-Aéroport à accueillir six misérables trains par heure!

Dupondt: – Pourrait-on éradiquer le mal absolu? Je dirais même plus, tabasser l’impasse?

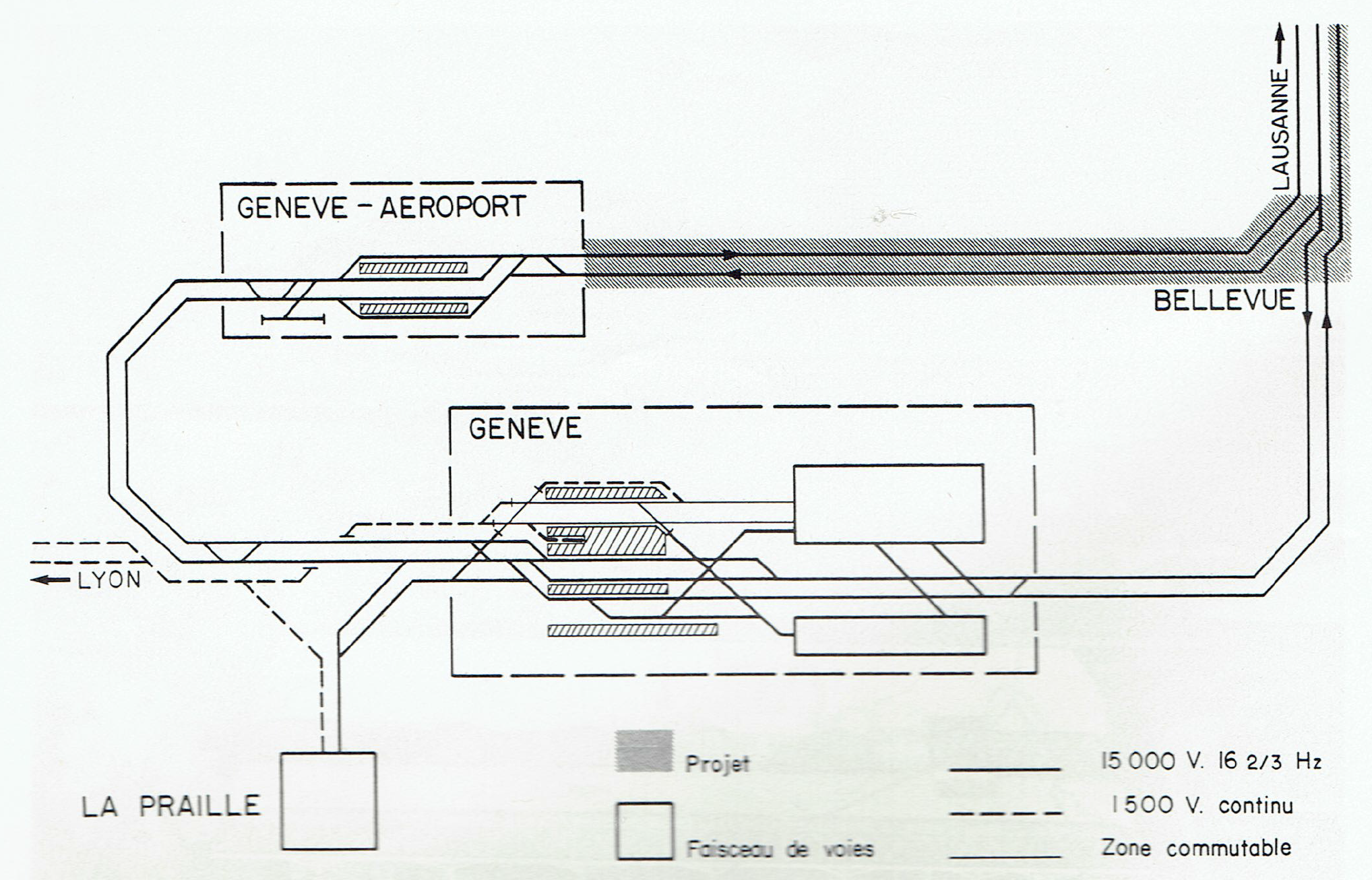

Tournesol: – Cette piste me semble prometteuse. Vérification faite, le concepteur de la gare Aéroport, l’ingénieur CFF Rodolphe Nieth, avait anticipé dès 1981 un éventuel prolongement vers l’est: les espaces sont sauvegardés, la voie est donc libre! Vous constatez que ce projet de boucle n’est pas le mien; Jean-Philippe Maître, alors conseiller d’Etat, l’évoquait déjà publiquement en 1987, à l’occasion de l’inauguration de la gare, il y a 32 ans(8), tandis que Rodolphe Nieth planifiait son aménagement la même année (Fig. 3)(10)!

Fig. 3: La boucle historique, due à Rodolphe Nieth, ingénieur CFF et responsable du tronçon Cornavin–Aéroport; cette figure, tirée de la référence(10), résume les conclusions du rapport CFF du 25 septembre 1987, rédigé par Rodolphe Nieth.

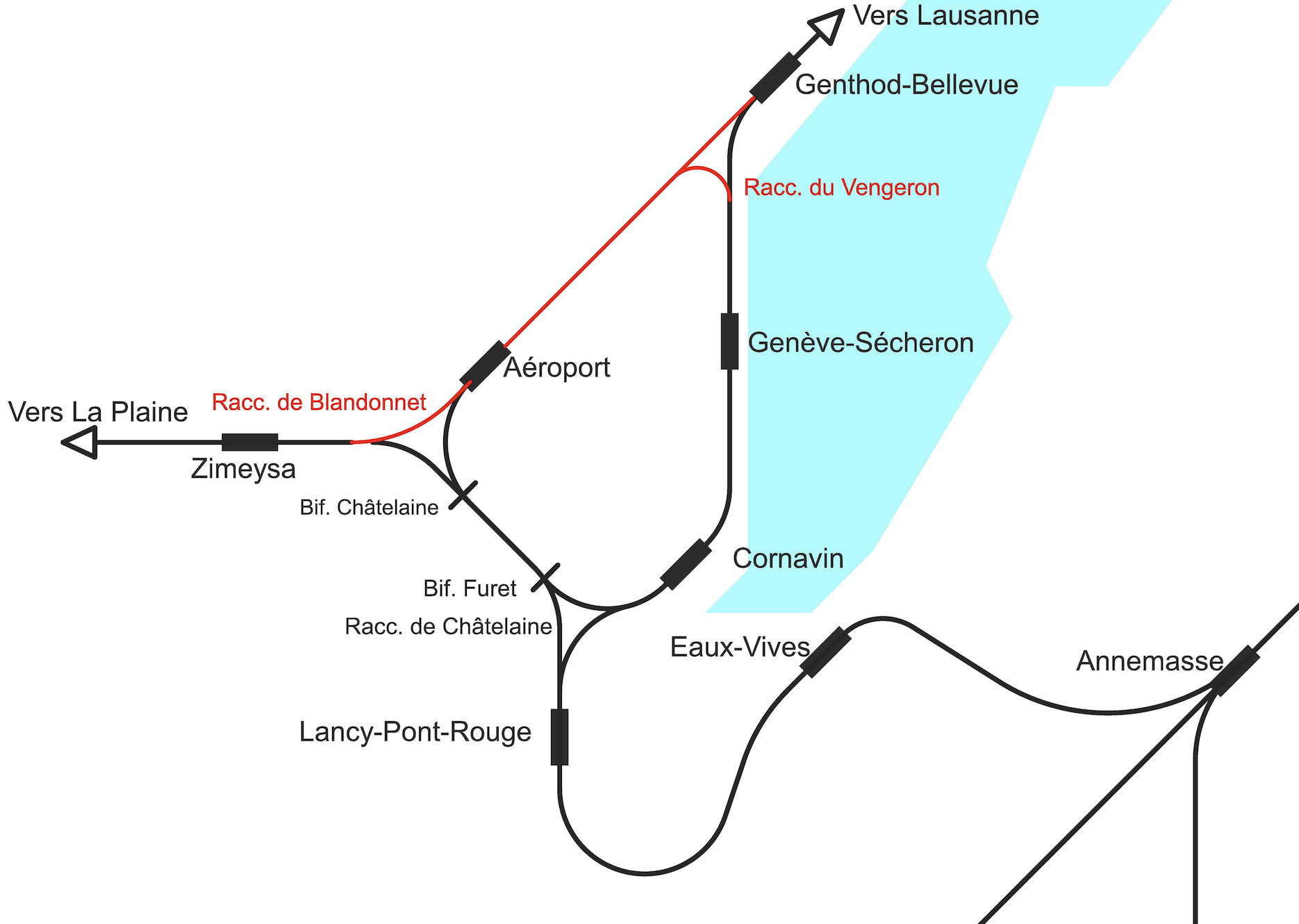

Dupondt: – Et que faire de cette voie qui part à l’est? La raccorder à la ligne historique Genève-Lausanne? C’est vrai que sur la carte (Fig. 4), c’est presqu’une évidence: il n’y que 4’800 mètres, en ligne droite, du fond du cul-de-sac jusqu’à la halte de Genthod-Bellevue… Du coup, l’interminable chantier des Grottes est remplacé par un aménagement beaucoup plus rapide, essentiellement en surface, le long de l’autoroute et loin du centre-ville.

Fig. 4: Boucle de l’aéroport selon l’association Genève Route et Rail (GeReR) et l’ingénieur Rodolphe Weibel: un axe Aéroport–Genthod et deux raccordements du Vengeron et de Blandonnet. En rouge: aménagements à réaliser; Bif.: bifurcation; Racc.: raccordement (figure de Rodolphe Weibel).

Tournesol: – La boucle ainsi créée permet à tout train en provenance de Lausanne de traverser la gare de l’aéroport sans avoir à y rebrousser chemin. Chaque train desservant Genève n’emprunte qu’une fois le tronçon Aéroport–Cornavin–Genthod (ou vice-versa), alors que l’actuelle gare en cul-de-sac impose à chaque convoi de parcourir deux fois le même trajet. Pour la même fréquence de desserte, la charge de Cornavin est réduite de moitié: toute transformation de cette gare est dès lors superflue.

Dupondt: – Malgré son élégance, votre fameuse boucle ne résout en rien notre objectif final, la raquette. Celle-ci constitue un prolongement naturel du Léman Express(3) pour desservir, à partir de Bernex, les deux pôles principaux de l’aéroport (dont l’expansion est planifiée)(4) et de la zone industrielle Zimeysa, en plein développement (Fig. 1). La raquette inclut l’aménagement de deux gares souterraines, à la place des Nations et à l’aéroport (gare Aéroport 2), à une dizaine de mètres sous la gare actuelle (gare Aéroport 1).

Tournesol: – La nouvelle antenne de Bernex–Lancy-Pont-Rouge n’entraîne aucune transformation majeure du réseau actuel du Léman Express jusqu’à Cornavin. De là à l’aéroport, il faudrait maintenant déboucher sur le nouvel axe Aéroport-Genthod via un raccordement du côté du Vengeron (Fig. 4) et sacrifier la station Nations: c’est manifestement jouable.

Dupondt: – Se pose alors la question cruciale: la gare Aéroport, avec ses quatre voies historiques, peut-elle recevoir, en sus des trains grandes lignes, le trafic régional du Léman Express?

Tournesol: – Je vous rassure! En faisant sauter le bouchon de l’aéroport, vous laissez passer 12 trains par heure, dans chaque sens(5), donc bien assez pour rajouter aux 6 trains grandes lignes les 6 trains régionaux du Léman Express, soit un convoi toutes les 10 minutes, dans chaque sens!

Dupondt: – Et comment gagner notre zone en pleine zizanie, Zimeysa, depuis l’aéroport?

Tournesol: – La carte vous répond (Fig. 4): un modeste raccordement, à Blandonnet, suffit pour accrocher la gare Aéroport à la ligne de la Plaine, en direction de Zimeysa, puis Satigny et peut-être, un jour, Bellegarde. Dans sa grande sagesse, le Conseil d’Etat y a réservé des terrains en 1991 déjà!(9).

Dupondt: – J’ai le curieux pressentiment que notre percée du cul-de-sac, une forme de déculottée, serait plus simple, plus rapide à réaliser, plus économique à financer. Je dirais même plus, notre dissolution de l’occlusion est la solution.

Tournesol: – La boucle est manifestement moins onéreuse que la raquette, et je l’évalue à environ 740 millions pour transformer la gare Aéroport en l’ouvrant à l’est, aménager un tronçon essentiellement en surface jusqu’à Genthod et construire les deux courts raccordements du Vengeron et de Blandonnet, avec un délai de réalisation autour de 2030. De votre côté, l’aménagement de trois gares souterraines majeures (Cornavin 2, Cornavin 3 et Aéroport 2) complétées par de longs accès enterrés et d’une nouvelle ligne régionale Cornavin–Nations–Aéroport 2–Zimeysa, se monte à 4,7 milliards avec un horizon de réalisation à 2045.

Dupondt: – Ces chiffres nous donnent le tournis; je dirais même plus, ces perspectives nous dessèchent. Allons boire le verre de l’amitié pour célébrer cette déculottée!

Tournesol: – Visons les Grottes. Les habitants de ce quartier, que nous venons de sauver pour une seconde fois, nous doivent bien une tournée mémorable!

Un peu plus tard, les mêmes protagonistes ont investi un estaminet tapi au fond des Grottes.

Dupondt: –Dans l’allégresse de nos débats, nous avons oublié l’essentiel: l’aménagement de la 1ère gare souterraine avec ses voies d’accès est aujourd’hui décidé et financé à tous les niveaux de l’Etat. Nous n’allons pas nous ériger contre un processus éminemment démocratique!

Tournesol: – Je vous écoute et, une fois n’est pas coutume, je vous entends. Un simple rappel: la construction de la 2e gare souterraine de Cornavin est à elle seule plus coûteuse que la boucle complète: 1 milliard contre 740 millions. Tout est alors clair: creusons la première gare, puis bouclons la boucle!

Dupondt: – Certes, certes… Mais il reste une dernière embûche, l’appellation du projet final qui doit marier boucle et raquette. J’hésite: bouclette ou racle? Je dirais même plus: boulette ou raclette?

Tournesol: – Vous avez trouvé le mot de la faim: c’est bien sûr une raclette qui s’impose, séance tenante! Passons à table avant que les marteaux piqueurs n’ébranlent ce coin de paradis!

Daniel Mange, 1 mars 2019

Références

(1) Gare Cornavin, extension souterraine. Etude préliminaire 2015. Rapport technique, OFT, Canton et Ville de Genève, CFF, 7 novembre 2015, pp. 5 et 16.

(2) Convention cadre relative à l’extension de capacité du nœud de Genève, OFT, République et canton de Genève, Ville de Genève, CFF, 7 décembre 2015, p. 5.

(3) Stratégie ferroviaire 2040-2050, Canton de Genève, 2018.

(4) D’après le Forum économique romand (rencontre du 13 juin 2017), le chiffre de 25 millions de passagers aériens a été évoqué pour 2025, soit une moyenne de 70’000 par jour, avec des pointes de 100’000 par jour. L’efficacité de la combinaison entre avion et train est évidente, car ils sont tous deux des transports collectifs à forte capacité; cette combinaison contribuerait à accentuer le transfert de la route au rail dans toute l’agglomération genevoise, voire au-delà.

(5) R. Weibel, Genève ferroviaire, un contre-projet, Le Temps, 21 juin 2017, p. 10.

(6) G. Ploujoux, Histoire des transports publics dans le canton de Genève. Volume 4: Du XXe au XXIe siècle, Editions du Tricorne, Genève, 2018, pp. 340-342.

(7) Hergé, L’affaire Tournesol, Casterman, Paris et Bruxelles, 1956.

(8) A. Crettenand, Jean-Philippe Maître explique «Un atout formidable pour la Suisse romande», Journal de Genève, 25 mai 1987, p. 16.

(9) G. Ploujoux, Histoire des transports publics dans le canton de Genève. Volume 3: Le XXe siècle (2e partie), Editions du Tricorne, Genève, 2015, p. 333.

(10) R. Nieth, Le raccordement ferroviaire Cornavin–Cointrin, route et trafic, No 5, mai 1988, pp. 293-297.

Vous pouvez vous abonner à ce site en introduisant simplement votre adresse électronique dans la première rubrique de la colonne de droite de ce blog «Abonnez-vous à ce blog par e-mail».