Les trois défis du chemin de fer suisse

Notre chemin de fer doit relever aujourd’hui trois défis: faire face à un vieillissement avéré, contribuer à la résolution de la crise climatique et assurer l’équilibre territorial du pays, en rapprochant notamment les régions de montagne du Plateau et de ses métropoles.

L’association nationale SwissRailvolution vient d’être créée à Berne, le 1 décembre 2021, pour relever ces défis.

L’obsolescence

Le chemin de fer suisse est un grand vieillard. L’essentiel du réseau, construit entre 1850 et 1900, a maintenant plus de cent cinquante ans. Sa santé n’est pas en cause: auscultée en permanence, l’infrastructure se révèle en excellent état; elle a été constamment adaptée aux exigences du trafic: double voie, électrification, rails longs, réfection des ponts et tunnels (Fig. 1), signalisation en cabine… Mais, à l’exception du tronçon nouveau de Berne à Olten (Mattstetten–Rothrist) et des trois tunnels de base à travers les Alpes (Lötschberg, Saint-Gothard et Monte Ceneri), toutes les lignes du réseau ont conservé la géométrie héritée du 19e siècle, le plus souvent tourmentée et limitée en vitesse.

Péripétie aggravante: agglutinés sur les quais, les voyageurs frissonnent au passage des express qui les frôlent sans protection. Ce danger permanent explique la limitation stricte des convois traversant les gares sans arrêt; à Morges, par exemple, les InterCity sont bridés à 135 km/h.

Fig. 1 Août 2020: réfection du tunnel de Bertholod, à Lutry, dont la construction remonte à 1861, il y a donc 160 ans! (photo de Patrick Martin, 24 heures du 31 août 2020)

La crise climatique

La lutte contre le réchauffement atmosphérique a révélé les vertus du mode de transport ferroviaire, basé sur le couple mythique roue/rail; le très faible frottement de ce dispositif entraîne une dépense d’énergie minime par passager transporté, tandis que la traction électrique –d’origine hydraulique dans le cas suisse– bannit toute production de gaz à effet de serre.

Au moment où la pandémie du corona virus malmène le transport aérien, dont les vols court-courriers sont partiellement condamnés, le chemin de fer doit aujourd’hui relever un nouveau défi: remplacer l’avion pour des trajets de jour en train à grande vitesse (4 heures de voyage ou 1’000 km) et des trajets de nuit en voiture-lits (une dizaine d’heures).

L’équilibre territorial

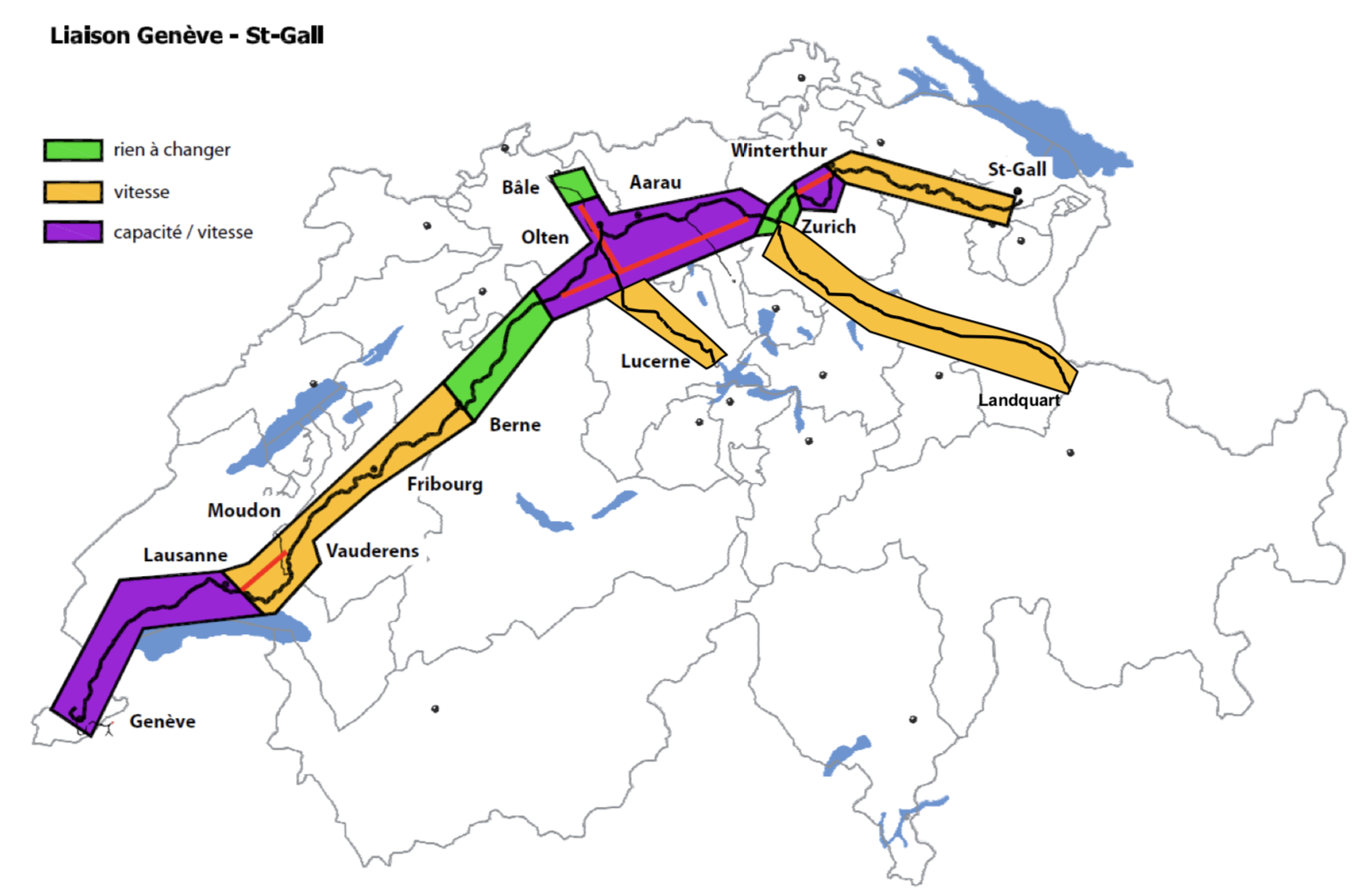

Le chemin de fer a toujours joué un rôle clef dans l’équilibre entre les différentes régions du pays. Son développement doit profiter autant aux espaces métropolitains qu’au Plateau et aux régions de montagne. Les planificateurs de 1970 s’en rappellent amèrement: le projet des nouvelles transversales ferroviaires, de Genève à Saint-Gall et de Bâle à Olten, a été sèchement repoussé par une majorité de cantons, opposés à une vision ressentie comme centralisatrice, métropolitaine et profitable au seul Plateau.

SwissRailvolution: trois objectifs essentiels

La nécessité de rénover le réseau ferroviaire –en particulier l’aménagement de lignes à haute performance– coïncide très heureusement avec le nouveau rôle du chemin de fer sur le plan européen, où il est appelé à remplacer l’avion sur de courtes et moyennes distances. Mais cette reconstruction du réseau doit se faire dans une politique confédérale, où toutes les régions du pays bénéficieront du renouveau.

SwissRailvolution est le projet global de renaissance du rail, pour toute la Suisse. Il vise les trois objectifs essentiels suivants:

- Voyager plus vite et plus loin, en offrant une alternative ferroviaire, à vitesse élevée, aux déplacements en voiture et en avion; des liaisons entre toutes les agglomérations du pays, avec une intégration performante au réseau européen à grande vitesse, seront renforcées et accélérées, y compris la relance des trains de nuit.

- Irriguer tout le territoire suisse, en améliorant les relations directes entre les centres urbains, le Plateau et les régions de montagne; des nouveautés techniques, comme le tram-train ou l’écartement variable, permettent de gommer les frontières entre le réseau principal et les réseaux secondaires.

- Revoir la desserte du fret et la répartition modale, en cherchant à transférer le trafic marchandises de la route au rail, en particulier sur l’axe Nord-Sud; encourager d’autres systèmes de transport de marchandises plus performants comme le Cargo Sous Terrain, le TGV fret ou le tram cargo.

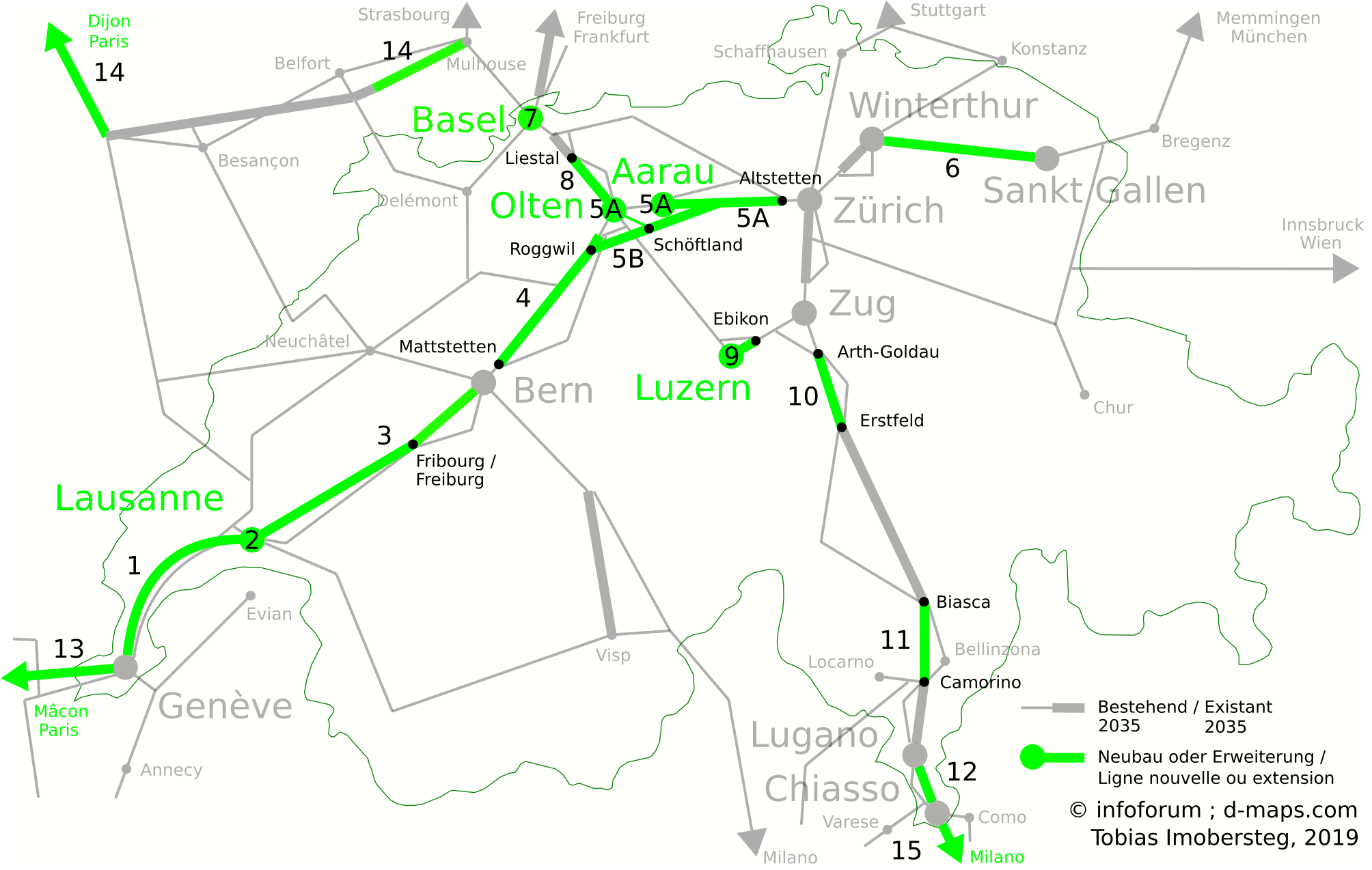

SwissRailvolution: quel agenda?

La troisième étape du FAIF (financement et aménagement de l’infrastructure ferroviaire) débutera en 2035 pour s’achever 5 à 10 ans plus tard (2040 à 2045). Cette étape dicte le calendrier des planificateurs, en particulier des cantons, qui doivent remettre leur copie à l’Office fédéral des transports en 2022 déjà. C’est à cette date que l’association SwissRailvolution doit être prête à remettre son projet.

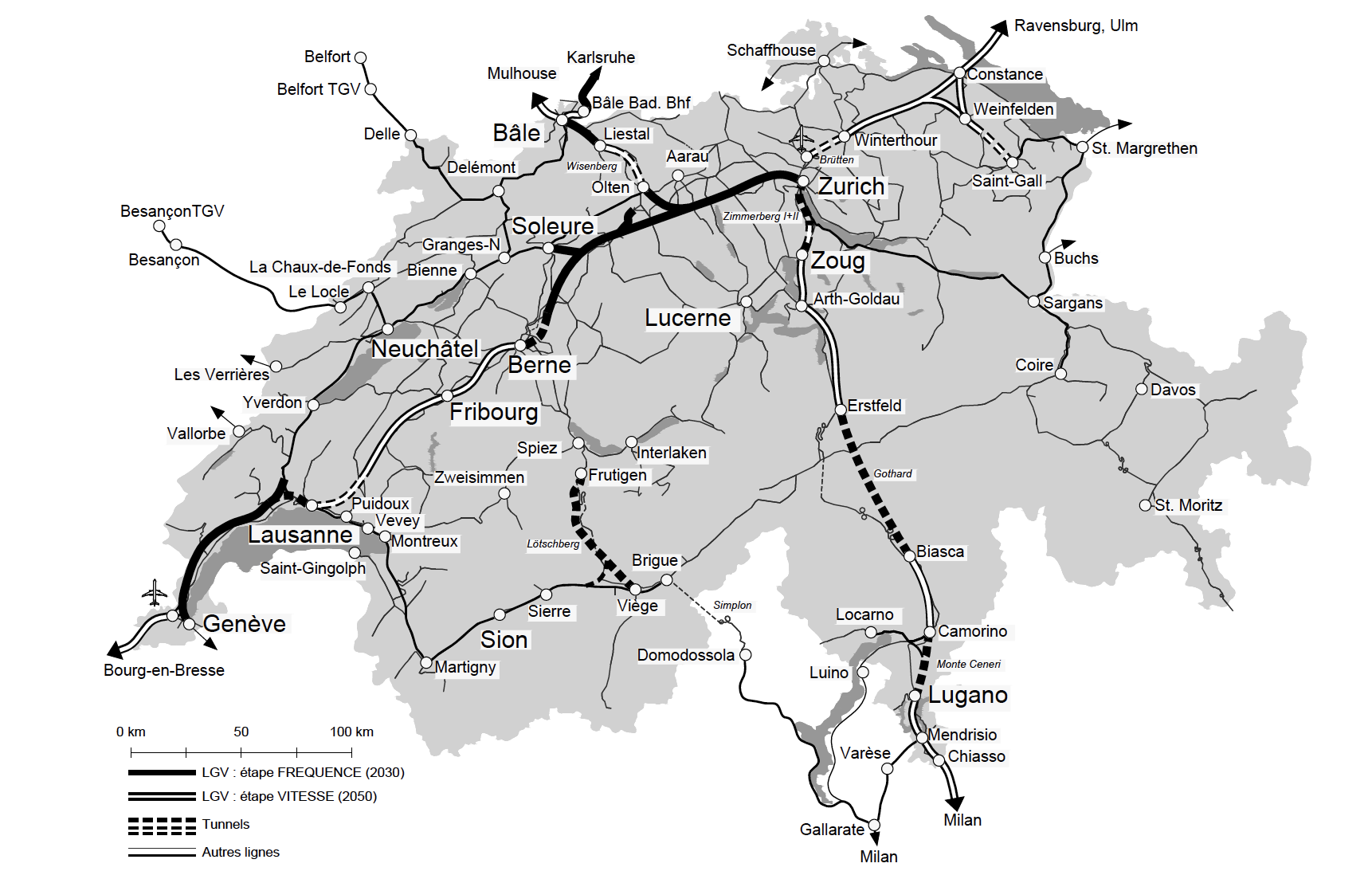

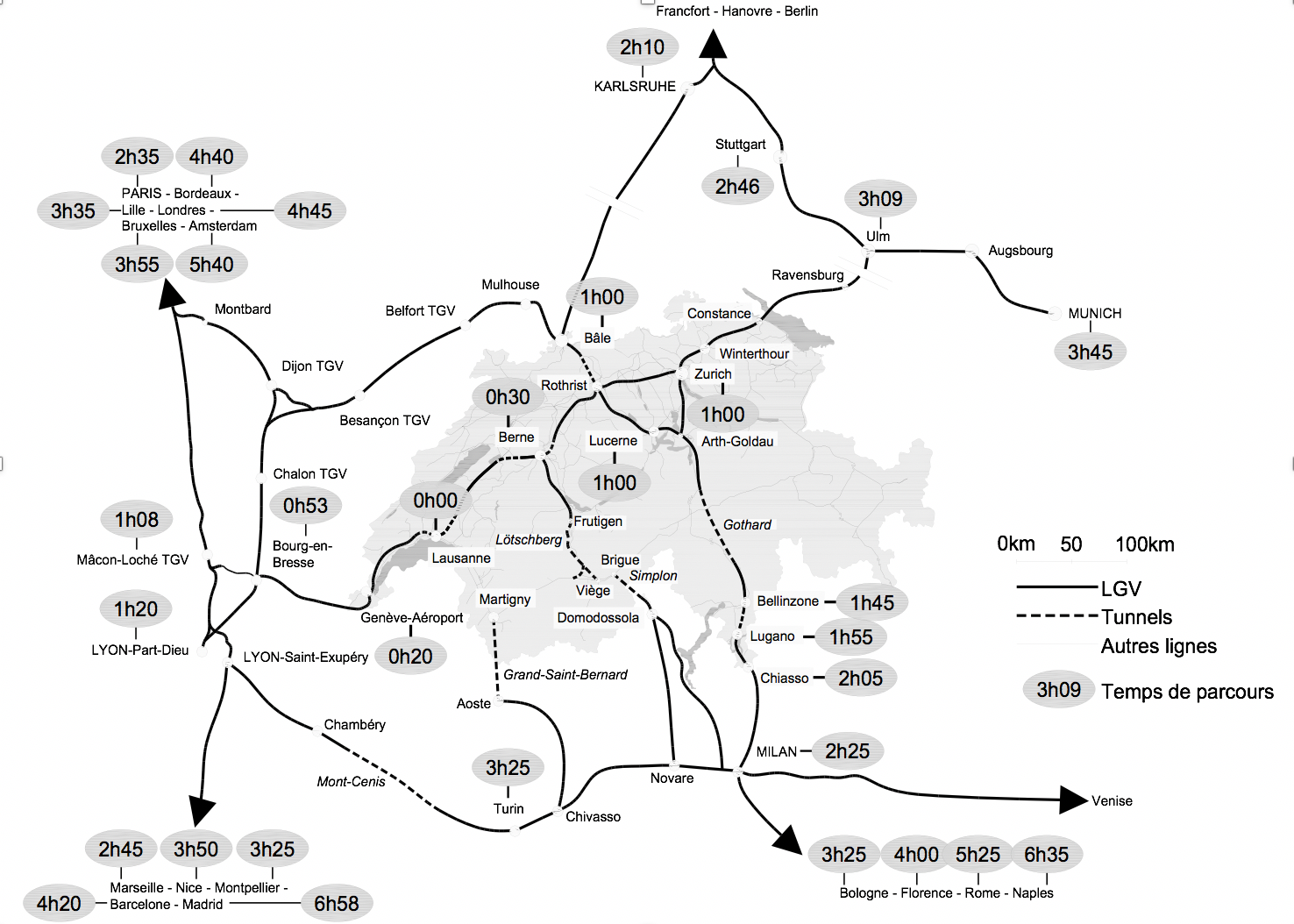

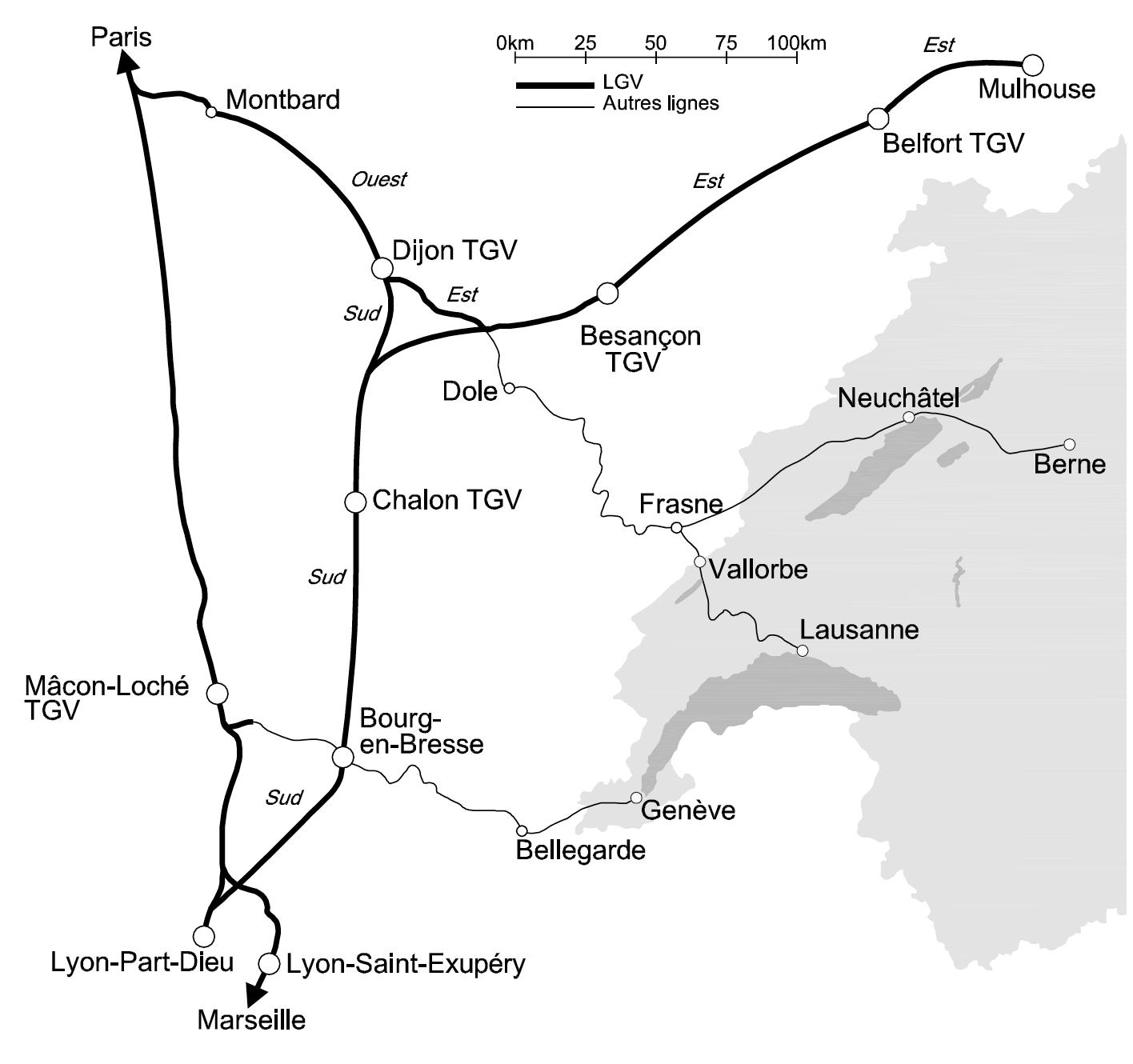

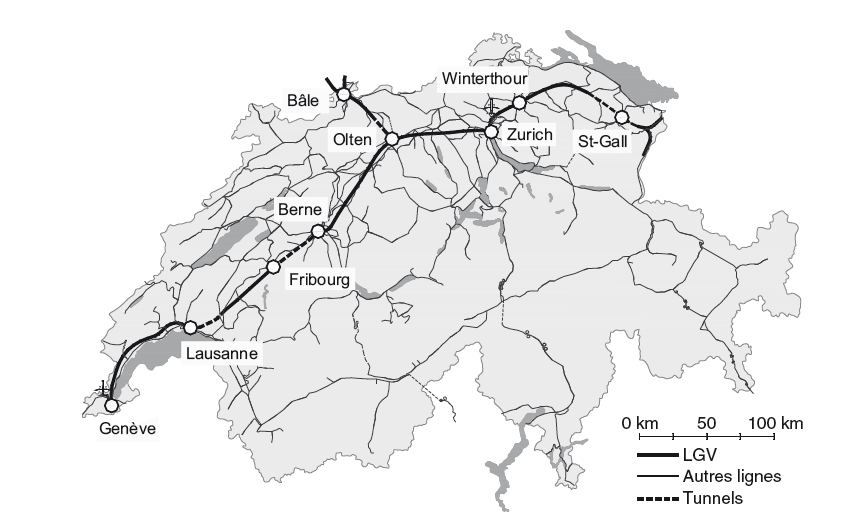

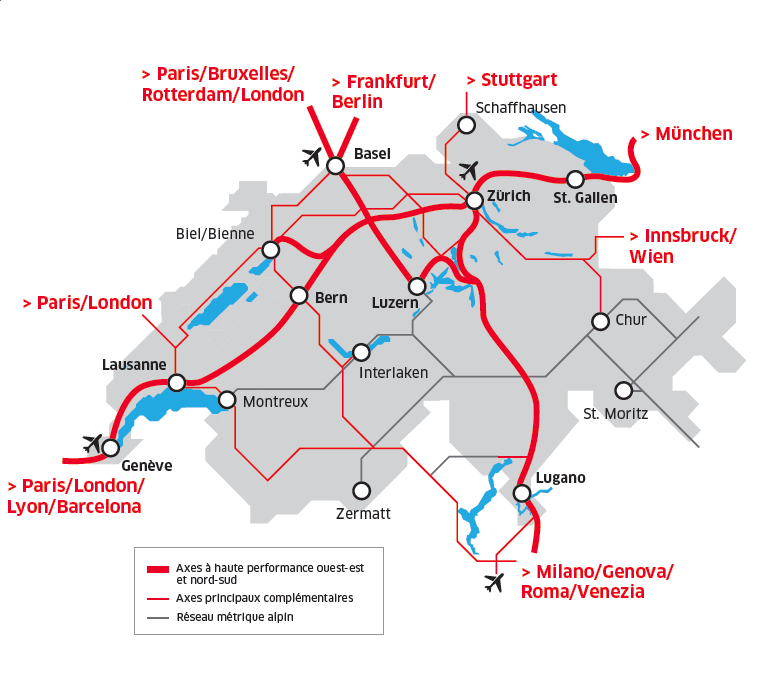

Celui-ci s’appuie d’abord sur la Croix fédérale de la mobilité, qui assurera le trafic voyageurs à longue distance et prendra idéalement la forme de deux axes à haute performance Ouest-Est et Nord-Sud, de frontière à frontière (Fig. 2). Des connexions avec les principaux axes européens à grande vitesse font également partie de cette vision.

Fig. 2 Croix fédérale de la mobilité basée essentiellement sur deux axes Ouest-Est et Nord-Sud, de frontière à frontière (site Internet SwissRailvolution).

En parallèle, le nouveau tunnel du Grimsel, sur une ligne ferroviaire à aménager entre Meiringen et Oberwald (Fig. 3), combiné à la technologie de l’écartement variable sur l’axe Montreux–Interlaken–Lucerne, créera un Réseau métrique alpin de 850 km, reliant sans transbordement Montreux à Saint-Moritz et Lucerne à Zermatt.

Fig. 3 Le Réseau métrique alpin aménagé à partir du tunnel du Grimsel, entre Meiringen et Oberwald, et des convois à écartement variable entre Montreux et Lucerne (site Internet du GrimselTunnel).

SwissRailvolution: rejoignez-nous

SwissRailvolution est une association à but non lucratif selon les articles 60 et suivants du Code civil suisse. En adhérant, vous participez activement à la création de conditions cadres fondamentales pour l’attractivité de la Suisse.

Vous trouverez toutes les informations utiles, en particulier le bulletin d’adhésion, le barème des cotisations, les statuts, sur le site Internet de l’association.

La nouvelle association SwissRailvolution veut accompagner le postulat «Croix fédérale de la mobilité» du Conseil des Etats et la «Perspective Rail 2050» de l’Office fédéral des transports. SwissRailvolution est l’émanation des organisations Pro Gottardo, CITraP Suisse, OuestRail, Pro Bahn Schweiz, usic (Union suisse des sociétés d’ingénieurs-conseils), Initiative des Alpes, alprail, AEDTF (Association européenne pour le développement du transport ferroviaire) et Stadler Rail. Filippo Lombardi, ancien conseiller aux Etats et municipal de la ville de Lugano en est le premier président, accompagné par quatre vice-président(e)s: Katja Christ, conseillère nationale, Olivier Français, conseiller aux Etats, Guido Schoch, ancien directeur des transports publics zurichois et Remigio Ratti, ancien conseiller national. Le secrétaire général est Tobias Imobersteg, président de la citrap-vaud.

L’Union européenne a décrété 2021 l’année du rail. Les Suisses marqueront l’événement par leur révolution du rail, SwissRailvolution.

Hommage aux pionniers

L’âge d’or du chemin de fer suisse prend fin avec l’apothéose de l’Exposition nationale de 1964, à Lausanne. L’ouverture cette même année de l’autoroute Genève–Lausanne préfigure l’arrivée d’un concurrent redoutable, la voiture automobile, et le démarrage du grand projet du réseau national d’autoroutes. Dès cette période, un grand nombre de personnalités vont tenter de freiner le déclin du chemin de fer et de relancer son développement; sans chercher à dresser un panorama exhaustif, tentons de citer les principaux acteurs de cette saga.

Oskar Baumann reste une figure légendaire des CFF, patron d’un service aujourd’hui disparu, le bureau d’étude Bau + Betrieb (travaux + exploitation) de la direction générale CFF; en 1969, une étude porte sur une ligne à grande vitesse Berne–Zurich. Seul le premier tronçon, de Berne à Olten, concrétisera dès 2004 la vision d’Oskar Baumann.

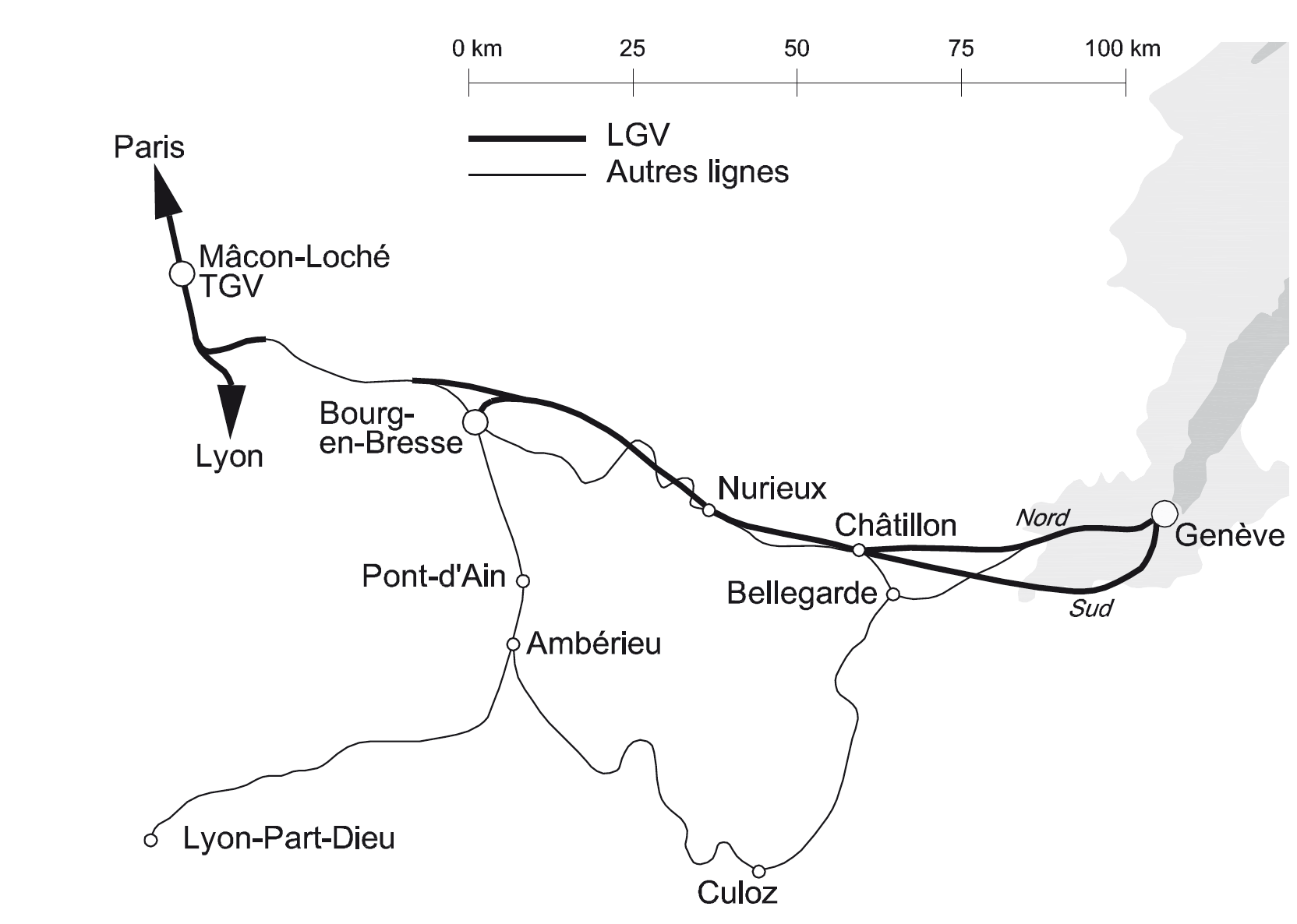

En 1974, les CFF ne manquent pas d’audace, et ils confient au bureau d’ingénieurs Bonnard & Gardel (BG) l’étude d’une ligne nouvelle de Genève à Lausanne. Ce travail, terminé en 1975, propose plusieurs variantes de couloirs, tous voisins du tracé de l’autoroute A1. Ce projet, inconnu du grand public, frappe par son audace et sa pertinence(1); six ans avant le lancement du premier TGV français entre Paris et Lyon, les ingénieurs de BG avaient déjà parfaitement intégré les trois impacts d’une ligne à grande vitesse: sur le trafic régional –en libérant des sillons de la ligne historique–, sur le trafic national –en reliant plus rapidement toutes les métropoles du pays–, et sur le trafic international, –en s’insérant déjà dans le schéma européen des lignes à grande vitesse–. Il faudra attendre 2018 pour que les CFF, éperonnés par le canton de Vaud(12), reprennent le dossier de la ligne nouvelle Genève–Lausanne.

Le tronçon de Genève-Cornavin à l’aéroport de Cointrin, bref appendice de 6 km, a été ouvert au trafic en mai 1987. Le patron de ce chantier complexe, l’ingénieur CFF Rodolphe Nieth, tentera de persuader son entreprise de boucler la boucle en faisant de la station de l’aéroport une gare traversante avec un barreau rejoignant directement l’axe historique Cornavin–Lausanne aux environs de Genthod-Bellevue(2). Pour des raisons essentiellement financières, cette proposition sera renvoyée aux calendes grecques, avant d’être reprise comme pièce maîtresse du projet de boucle par l’aéroport défendu dès 2013 par l’ingénieur Rodolphe Weibel et l’association Genève Route et Rail (GeReR)(3).

Jean-Marc Juge, ancien directeur du bureau d’ingénieurs Bonnard & Gardel, consacre plusieurs années de sa vie à imaginer, concevoir et défendre une ligne nouvelle à grande vitesse entre Mâcon et Genève, le fameux TGV Léman Mont-Blanc. En 1988, Bonnard & Gardel publie, sous sa plume, un rapport visionnaire intitulé La transversale Bourg-Genève par Nantua, élément d’un réseau ferroviaire européen à grande vitesse? Malgré un appui sans faille du canton de Genève(4), des considérations politiques françaises auront raison de ce projet, pour l’instant du moins.

Le 17 septembre 2007, à Berne, une conférence de presse est organisée par le Parti radical à l’instigation d’Olivier Français, conseiller municipal lausannois. Pour les radicaux, le constat est clair: alors qu’un réseau de trains à grande vitesse se développe dans toute l’Europe, il n’existe aucun projet en Suisse pour relier les grandes villes entre elles. L’axe Ouest-Est devrait constituer une priorité pour notre pays, pour son économie, pour le bien-être des travailleurs pendulaires, pour le tourisme, pour la cohésion nationale, pour l’écologie et la protection de l’environnement. Dans ce contexte, Olivier Français propose un premier objectif: relier Lausanne à Berne en trente minutes, par une ligne entièrement nouvelle de 86 kilomètres, apte à une vitesse de 300 km/h. Dès ce jour, Olivier Français, élu successivement conseiller national, puis conseiller aux Etats, va poursuivre son combat en défendant sa vision sous l’appellation de la Croix fédérale de la mobilité, combinant l’axe Ouest-Est (Genève–Saint-Gall) avec l’axe Nord-Sud (Bâle–Chiasso) via le Saint-Gothard(5).

Le 26 juin 2010, le Parti libéral-radical suisse adopte sans opposition une proposition des Jeunes libéraux-radicaux (JLR), visant à confier au Conseil fédéral un projet de lignes à grande vitesse en Suisse, de Genève à Saint-Gall et de Bâle à Chiasso. Sous l’impulsion de leur vice-président Philippe Nantermod et inspirés par le Plan Rail 2050 de la citrap-vaud comme par la Croix fédérale de la mobilité d’Olivier Français, les JLR vont jusqu’à rédiger un projet d’initiative populaire fédérale Pour des trains à grande vitesse en Suisse; le coeur de cette initiative est un nouvel article 83bis de la constitution:

- La Confédération assure la création d’un réseau de lignes ferroviaires à grande vitesse reliant les grandes villes de Suisse et le réseau ferroviaire frontalier à grande vitesse et veille à ce que ce réseau soit utilisable.

- La Confédération construit, entretient et exploite le réseau de lignes ferroviaires à grande vitesse. Elle en supporte les coûts. Elle peut confier ces tâches en partie ou en totalité à des organismes publics, privés ou mixtes.

- Le réseau à grande vitesse doit relier de manière efficace toutes les régions de la Suisse.

Le soutien d’un grand parti gouvernemental n’a pas suffi à concrétiser ce projet, resté malheureusement sans suite jusqu’à ce jour.

Malgré toutes ses qualités, le projet de ligne nouvelle Genève–Lausanne, proposé par Bonnard et Gardel en 1975, a sombré dans l’oubli(1). C’est la découverte fortuite de ce document qui a déclenché les travaux d’un groupe d’experts de la Communauté d’intérêts pour les transports publics, section Vaud (citrap-vaud), un lobby des usagers. Sous le titre Plan Rail 2050, ce groupe de travail a étendu sa recherche à tous les projets de grande vitesse en Suisse et dans les pays limitrophes pour en tirer un panorama historique, suivi d’un projet de renaissance du rail en trois étapes, Cadence, Fréquence et Vitesse. Une première édition en langue française, intitulée Plan Rail 2050. Plaidoyer pour la vitesse paraît en 2010 sous la plume de 10 co-auteurs (Daniel Mange, Jean-Pierre Ammann, Gérard Benz, Frédéric Bründler, Alain Faucherre, Nicholas Helke, Eric Loutan, Boris Schereschewsky, Yves Trottet, Jean Vernet)(6), suivie en 2012 d’une seconde édition revue et complétée, en langue allemande (avec cinq nouveaux co-auteurs, dont trois suisses alémaniques, Michael Chatelan, Giovanni Danielli, Pierre Hofmann, Jürg Perrelet et Pierre Strittmatter)(7). Le même groupe de travail publie en 2014 un livre blanc consacré à l’axe Genève–Lausanne, intitulé Ligne ferroviaire nouvelle entre Genève et Lausanne sous la plume de 11 co-auteurs (Daniel Mange, Michel Béguelin, Eugen Brühwiler, Frédéric Bründler, Michael Chatelan, Pierre Hofmann, Sara Ibáñez, Eric Loutan, Boris Schereschewsky, Yves Trottet, Rodolphe Weibel)(8), mis à jour deux ans plus tard par un rapport d’étape 2016 introduisant un nouveau co-auteur, Didier Pantet(9).

Le projet de ligne nouvelle Berne–Zurich rêvé par Oskar Baumann en 1969 ne s’est concrétisé qu’en partie, entre la sortie de Berne et les environs d’Olten; la poursuite de cette direttissima en direction de Zurich est le fer de lance d’un groupe d’experts suisses alémaniques, sous la bannière de Rail 2000 plus (Bahn 2000 plus). Sous la houlette de Hans Bosshard, ancien cheminot, puis journaliste ferroviaire de la Neue Zürcher Zeitung, et de Jürg Perrelet, successivement ingénieur EPFZ, collaborateur d’Oskar Baumann, puis chef de section à l’Office fédéral des transports, ces experts défendent une véritable ligne à grande vitesse contournant Olten et Aarau, et permettant à terme de relier Berne à Zurich en 30 minutes(10).

Le professeur Ulrich Weidmann, actuellement vice-président EPPZ et ancien directeur de l’Institut pour la planification du trafic et les systèmes de transport de la même école (Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme), a été l’un des rares partisans de la grande vitesse ferroviaire en Suisse. Il a soutenu en particulier le projet Rail 2000 plus de Hans Bosshard et Jürg Perrelet à la place des projets officiels d’amélioration ponctuelle de l’axe historique desservant Olten et Aarau(13).

Dès 2000, Carlo Pfund, ancien directeur de l’Union des transports publics (UTP), consacre sa retraite à l’analyse du développement de la grande vitesse ferroviaire en Europe; ses études sont d’abord publiées par la LITRA, le Service d’information pour les transports publics, puis, dès 2016 et jusqu’à son décès en 2018, sur le site internet de la citrap-vaud sous la rubrique Grande vitesse ferroviaire/Eisenbahnhochgeschwindigkeit.

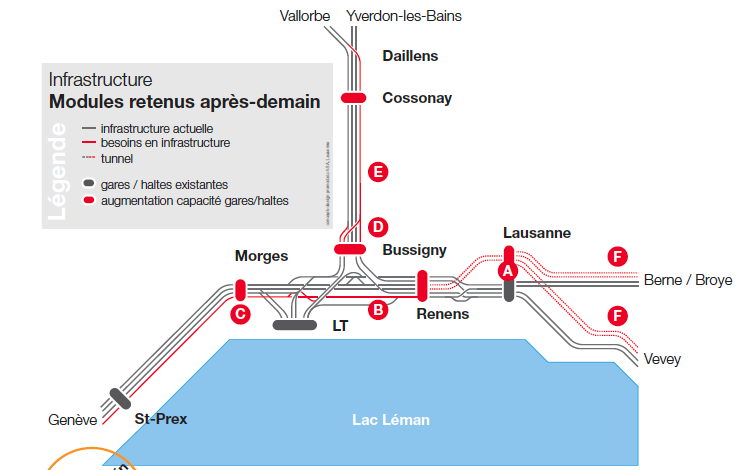

En octobre 2013, la citrap-vaud donne la parole à Frédéric Bründler qui surprend son auditoire en proposant une direttissima Morges–Lausanne via une gare Hautes Ecoles, comme tronçon final de la ligne nouvelle Genève–Lausanne(9). Quelques mois plus tard, l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et BG Ingénieurs Conseils, sous la plume d’Olivier de Watteville, Dimitri Simos et Martin Schuler, publient un rapport approfondi sur le même thème et proposent trois variantes d’une ligne nouvelle CFF desservant le campus universitaire lausannois(11). Le terrain était donc mûr pour l’interpellation(12) au Grand Conseil vaudois du député PLR Stéphane Masson, questionnant l’Etat sur l’opportunité d’étudier à la fois le tronçon nouveau Morges–Lausanne et l’implantation d’une gare Hautes Ecoles. Dans sa réponse du 4 mars 2020(12), le Conseil d’Etat soumet au Parlement un crédit d’étude de 11 millions de francs pour la planification ferroviaire à l’horizon 2050 (Vision 2050), incluant explicitement l’étude d’une ligne nouvelle Genève–Lausanne et d’une gare Hautes Ecoles.

Le 18 avril 2018, une rencontre historique regroupe à Lausanne trois membres des associations Pro Gottardo (Federica Colombo et Remigio Ratti) et de la citrap-vaud (Daniel Mange). Outre ses intérêts pour la ligne du Gothard et son tronçon tessinois, Pro Gottardo veut contribuer à la réalisation de la Croix fédérale de la mobilité, deux axes Ouest-Est et Nord-Sud, de frontière à frontière. Il découle de cette réunion la création d’un groupe de travail national, dénommé précisément Croix fédérale de la mobilité, qui tiendra 20 réunions du 4 juin 2018 au 7 juin 2021. Ce groupe, constitué essentiellement des membres de Pro Gottardo (Agostino Clericetti, Federica Colombo, Giovanna Masoni Brenni, Remigio Ratti, Renzo Respini), d’OuestRail (Michel Béguelin, Yannick Parvex), de la citrap-vaud (Tobias Imobersteg, Daniel Mange), de Pro Bahn Schweiz (Martin Stuber) et d’un observateur de Greater Zurich Area (Rolf Bühler), définira les objectifs stratégiques d’une nouvelle association nationale, SwissRailvolution, imaginera un logo, rédigera une plaquette de présentation, des statuts et un site Internet dans les trois langues nationales.

Ces pionnières et ces pionniers de la renaissance du rail suisse doivent être remerciés chaleureusement pour leurs efforts inlassables et leur engagement sans faille. Nous espérons que la fondation de SwissRailvolution répondra à leurs attentes et concrétisera leurs vœux les plus audacieux.

Daniel Mange, prof. honoraire EPFL, 2 décembre 2021

Références

(1) Bonnard & Gardel, Compagnie d’études de travaux publics, Liaison rapide Genève-Lausanne. Rapport intermédiaire, CFF, Direction du 1er arrondissement CFF, Lausanne, juin 1975.

(2) R. Nieth, Le raccordement ferroviaire Cornavin–Cointrin, route et trafic, No 5, mai 1988, pp. 293-297.

(3) R. Weibel, Genève ferroviaire, un contre-projet, Le Temps, 21 juin 2017, p. 10.

(4) TGV Léman Mont-Blanc. La solution directe, République et canton de Genève, Genève, 1996.

(5) Postulat 17.3262. Croix fédérale de la mobilité et vision du réseau ferroviaire, Berne, 3 avril 2017.

(6) D. Mange, J.-P. Ammann, G. Benz, F. Bründler, A. Faucherre, N. Helke, E. Loutan, B. Schereschewsky, Y. Trottet, J. Vernet, Plan Rail 2050, Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, 2010.

(7) D. Mange, J.-P. Ammann, G. Benz, F. Bründler, M. Chatelan, G. Danielli, A. Faucherre, N. Helke, P. Hofmann, E. Loutan, J. Perrelet, B. Schereschewsky, P. Strittmatter, Y. Trottet, J. Vernet, Bahn-Plan 2050, Rüegger Verlag, Zürich/Chur, 2012.

(8) D. Mange, M. Béguelin, E. Brühwiler, F. Bründler, M. Chatelan, P. Hofmann, S. Ibáñez, E. Loutan, B. Schereschewsky, Y. Trottet, R. Weibel, Ligne ferroviaire nouvelle entre Genève et Lausanne, citrap-vaud.ch et CITraP Genève, Lausanne, avril 2014.

(9) D. Mange, F. Bründler, M. Chatelan, D. Pantet, Ligne ferroviaire nouvelle Genève–Lausanne: rapport d’étape 2016, citrap-vaud, Lausanne, CITraP Genève, Genève, 21 novembre 2016.

(10) H. Bosshard, J. Perrelet, In 5 Jahren 500 km neue TGV-Strecken… und was tut die Schweiz?, 23. September 2016.

(11) O. de Watteville, D. Simos, M. Schuler, Nouvelle liaison ferroviaire Lausanne–Morges via les Hautes Ecoles, BG Ingénieurs Conseils, Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, 6 février 2014.

(12) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d’Etat un crédit d’étude de CHF 11’000’000.- pour financer l’élaboration du programme cantonal de développement de l’offre ferroviaire à l’horizon 2025 et les études de planification d’offres nécessaires à la prochaine étape d’aménagement du réseau ferroviaire, Canton de Vaud, Lausanne, 4 mars 2020.

(13) U. Weidmann, D. Bruckmann, P. Frank, S. Höppner, NBS Chestenberg, Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, 8. November 2011.

Vous pouvez vous abonner à ce site en introduisant simplement votre adresse électronique dans la première rubrique de la colonne de droite de ce blog «Abonnez-vous à ce blog par e-mail».