J’ai fait un rêve

Septembre 1986: le débat sur le projet ferroviaire Rail 2000 fait rage; le Comptoir suisse, à Lausanne, y consacre même une exposition. Peu convaincu, j’envoie ma vision aux quotidiens 24 heures et Gazette de Lausanne [1][2]. En voici un extrait:

«Rêvons donc: le 1er août 1991, Jimmy Brown, de New York, débarque à l’aéroport de Genève; libéré de ses bagages (qui sont directement transférés), il gagne le quai No 1 de la nouvelle gare de Genève-Cointrin. Un train moderne, multicolore, l’y attend: voitures vertes (des CFF) et bleues (du Montreux Oberland bernois) en direction de Montreux, Interlaken et Lucerne, voitures rouges (des compagnies Brigue-Viège-Zermatt et Furka-Oberalp) en direction de Zermatt, Coire et Saint-Moritz. Pressé de visiter l’Exposition nationale suisse, Jimmy Brown s’installe dans l’une des voitures panoramiques pour Lucerne, à sa place réservée, qu’il ne quittera qu’au terme de la fabuleuse traversée du Pays-d’Enhaut, du Simmental et du Brünig.

Le réseau ferroviaire suisse est un amalgame de lignes à écartement normal et de lignes à voie étroite (ou métrique). La réalisation de voitures ou de rames automotrices à écartement variable, ainsi que l’aménagement de quelques gares de jonction, permettrait de supprimer tout transbordement entre le réseau CFF de base et les principales lignes à voie étroite; le passager serait définitivement débarrassé de la corvée du changement de train: hantise de manquer la correspondance, inconfort extrême du transport des bagages.»

Le 11 décembre 2022, jour de l’inauguration du GoldenPass Express, mon rêve aura plus de 36 ans. S’est-il réalisé?

Extensions immédiates: de Montreux au centre de Berne ou au sommet du Lötschberg

Dès décembre 2022, le voyageur atteindra Interlaken depuis Montreux sans transbordement, et il vivra un seul changement d’écartement, tout en douceur, à Zweisimmen.

Mais les convois du GoldenPass Express, une fois ajustés à la voie normale, pourraient folâtrer sous d’autres cieux. Arrivé à Spiez, le «Riviera Berne Express» monterait sur Thoune et gagnerait Berne, la capitale, via Belp et la vallée de la Gürbe (Gürbetal)(Fig. 1, étape 1): avec une vitesse actuellement limitée à 100 km/h, seuls des axes secondaires s’offrent à notre rame à écartement variable. En respectant cette même contrainte, le «Jaman Lötschberg Express» bifurquerait à Spiez en direction de la ligne sommitale du Lötschberg, pour atteindre Brigue sans transbordement depuis Montreux.

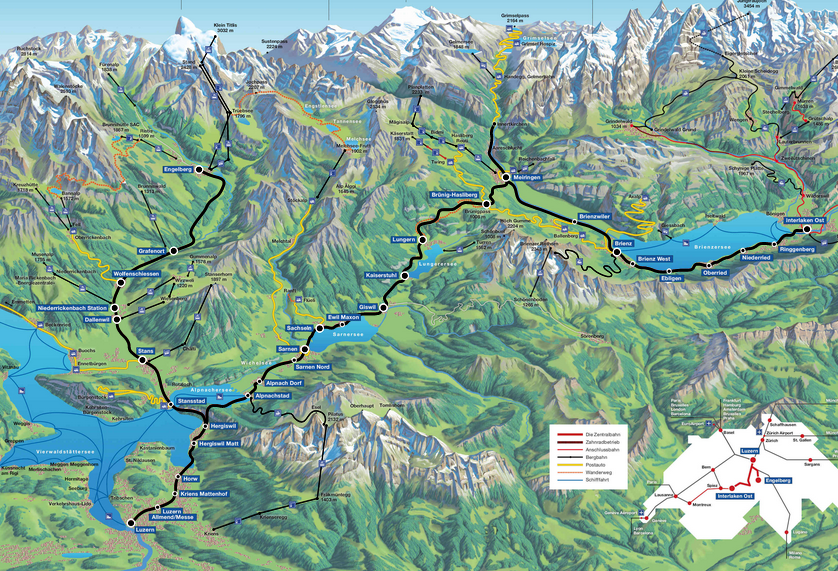

Fig. 1 Carte des chemins de fer suisses avec 4 stations de transformation 1-4 (d’après le site de Thorsten Büker).

Fig. 1 Carte des chemins de fer suisses avec 4 stations de transformation 1-4 (d’après le site de Thorsten Büker).

Etape 1 (en vert), gare de transformation à Zweisimmen: Montreux–Zweisimmen–Spiez–Thoune–Belp–Berne (Riviera Berne Express), Montreux–Zweisimmen–Spiez–Kandersteg–Brigue (Jaman Lötschberg Express).

Etape 2 (en rouge), gare de transformation à Interlaken Ost: Montreux–Zweisimmen–Interlaken Ost–Meiringen–Lucerne–Engelberg (GoldenPass Express), Montreux–Zweisimmen–Interlaken Ost–Meiringen–Oberwald–Coire–Saint-Moritz (Palmier Glacier Express), Lucerne–Meiringen–Oberwald–Brigue–Zermatt (Brünig Matterhorn Express), Berne–Interlaken Ost–Zweilütschinen–Lauterbrunnen/Grindelwald.

Etape 3 (en bleu), gare de transformation à Landquart: Zurich Aéroport–Zurich–Landquart–Davos/Saint-Moritz.

Etape 4 (en brun), gare de transformation à Montreux: Genève Aéroport–Genève–Lausanne–Montreux–Interlaken Ost–Meiringen/Lucerne/Zermatt/Davos/Saint-Moritz.

A la différence du 3e rail, condamnant le GoldenPass Express au seul trajet Montreux–Zweisimmen–Interlaken, les convois à écartement variable peuvent explorer l’ensemble du réseau à voie normale… en respectant, pour l’instant du moins, la limitation de vitesse à 100 km/h (Fig. 2).

Nos deux exemples du Riviera Berne Express et du Jaman Lötschberg Express révèlent chacun un potentiel touristique inédit, mais n’exigent aucune infrastructure nouvelle, ni modification du matériel roulant existant: le retour sur investissement est immédiat.

Fig. 2 Convoi à écartement variable sous d’autres cieux: rame d’essai du GoldenPass Express en gare de Spiez (de gauche à droite: voiture-pilote ABst 382, voiture d’interface Bsi 292 et locomotive BLS série Re 465, photo Jean Vernet).

A l’est du nouveau: une deuxième gare de transformation à Interlaken

Le projet originel du GoldenPass, le trajet direct de Montreux à Lucerne, exige une deuxième gare de transformation, à Interlaken Ost. A l’aménagement de la station, pas évident dans un espace ferroviaire très contraint, se rajoute le problème du matériel roulant; les locomotives du Zentralbahn entraîneront les rames à écartement variable sans problème jusqu’à Meiringen, tandis que l’alimentation électrique, semblable à celle du BLS et des CFF, nécessitera la présence d’une voiture d’interface, identique ou dérivée de celle assurant la liaison Zweisimmen–Interlaken sur la voie normale du BLS (voir l’article Ecartement variable: l’accouchement au forceps du GoldenPass Express du 9 juillet 2021 sur ce blog, en précisant que la voiture d’interface actuelle est elle-même à écartement variable).

En gare de Meiringen, au pied du Brünig, un dernier défi doit être relevé: vaincre la crémaillère. La menace ultime ne vient pas de la roue dentée elle-même, mais bien plutôt de l’Ordonnance sur les chemins de fer dont l’article 69 impose, pour des raisons sécuritaires, au moins un essieu muni d’un freinage à crémaillère pour chaque véhicule remorqué [6]. Les ingénieurs sont alors confrontés au choix suivant:

- soit développer un nouveau bogie à écartement variable, dérivé du modèle actuel EV18, mais muni d’un dispositif de freinage supplémentaire compatible avec la crémaillère Riggenbach du Zentralbahn;

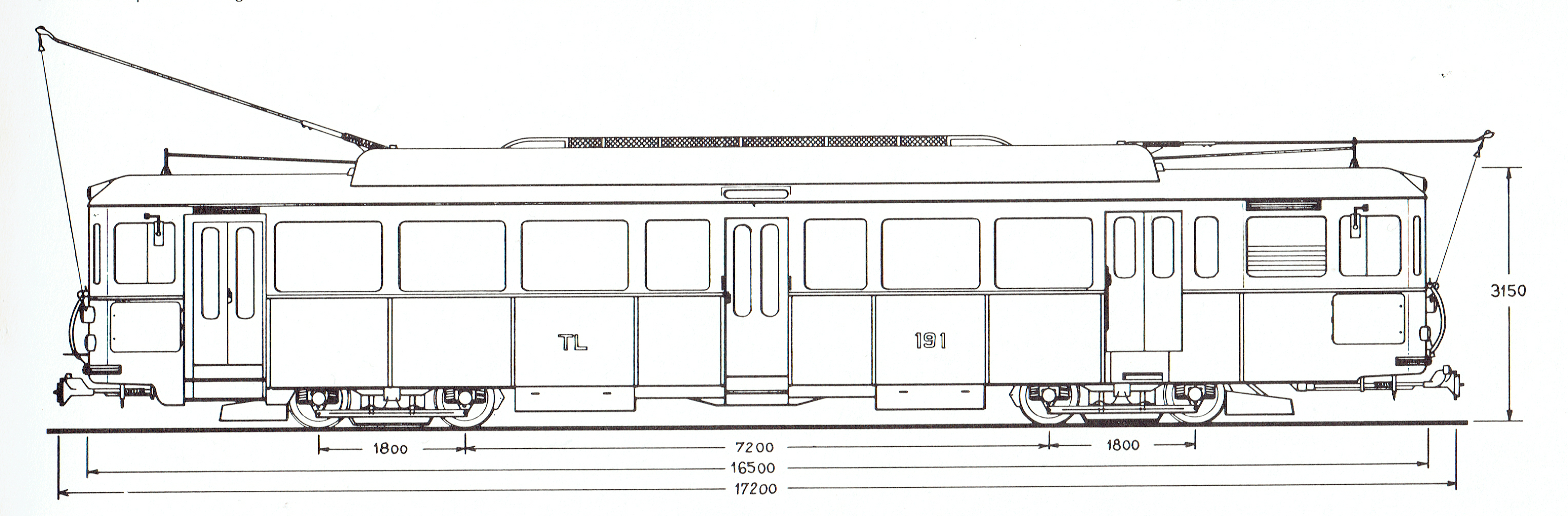

- soit imaginer, avec la bénédiction de l’Office fédéral des transports, un dispositif différent, idéalement hors des bogies: un patin électromagnétique, semblable à celui équipant notamment les voitures des tramways lausannois (Fig. 3); les tentatives du Zentralbahn en la matière seront directement utilisables (voir l’article Le crépuscule de la crémaillère du 1 septembre 2021 sur ce blog).

Fig. 3 Voiture C2 (série 139-140, construite en 1925) des Tramways lausannois munie de patins électromagnétiques entre les deux essieux (dessin de Pierre Stauffer tiré de la référence [3]).

Fig. 3 Voiture C2 (série 139-140, construite en 1925) des Tramways lausannois munie de patins électromagnétiques entre les deux essieux (dessin de Pierre Stauffer tiré de la référence [3]).

Cette dernière solution semble, à première vue du moins, la plus simple à mettre en œuvre tout en s’affranchissant de la dépendance d’un type particulier de crémaillère.

La disparition de la crémaillère, objectif final du Zentralbahn, pose un tout autre problème au futur GoldenPass Express: la conception de rames à motorisation totale et écartement variable. Cette perspective fait l’objet d’un commentaire détaillé en fin d’article [4].

Notre GoldenPass Express ainsi équipé pourrait atteindre Lucerne, et même y rebrousser chemin pour gagner Engelberg. Le prix à payer: une station de transformation à Interlaken Ost, le développement d’un nouveau système de freinage à crémaillère et l’éventuelle mise au point d’une voiture d’interface (Fig. 1, étape 2). Last but not least: les hôteliers d’Interlaken, jadis opposés à un 3e rail en direction de Brienz, devront accepter de voir passer les voyageurs du GoldenPass Express sans séjourner sur leurs terres!

Extensions futures: tunnel du Grimsel et Oberland bernois

L’investissement consenti pour atteindre Lucerne peut-il être rentabilisé au-delà de la relation historique du GoldenPass? Avec le percement planifié du tunnel du Grimsel, entre Meiringen et Oberwald (voir l’article Ecartement variable: vers un grand réseau alpin? du 1 novembre 2021 sur ce blog), se tourne une nouvelle page de l’histoire ferroviaire de ce pays: la constitution d’un réseau métrique de 850 kilomètres. La station de transformation d’Interlaken Ost permettra aux convois à écartement variable de relier directement Montreux à Oberwald sans même faire appel à la crémaillère. Dès Oberwald, le «Palmier Glacier Express» atteindra Coire et Saint-Moritz, toujours sans transbordement; l’emprunt du réseau du Matterhorn Gotthard Bahn nécessitera l’utilisation ponctuelle de la crémaillère Abt –résolue depuis la traversée du Brünig grâce aux patins électromagnétiques– et l’adaptation à la tension d’alimentation (11 kV), légèrement inférieure à celle des CFF/BLS/Zentralbahn (15 kV). De son côté, le «Brünig Matterhorn Express» reliera Lucerne à Zermatt sans aucun rebroussement, ni changement d’écartement, mais avec deux types de crémaillère (Riggenbach de Lucerne à Meiringen, Abt d’Oberwald à Zermatt) et deux types d’alimentation (15 kV et 11 kV), nécessitant du matériel roulant remorqué à patins électromagnétiques et l’échange des locomotives à Oberwald (Fig. 1, étape 2).

Sur un plan plus local, une disposition adéquate de la gare de transformation d’Interlaken Ost permettra la concrétisation d’un vieux rêve des habitants de la Berne fédérale: gagner l’Oberland bernois, leur sanctuaire du week-end, sans transbordement à Interlaken [5]. Des convois directs Berne–Lauterbrunnen et Berne–Grindelwald sont imaginables, toujours astreints à des tronçons à crémaillère dès Zweilütschinen, sur le réseau du chemin de fer de l’Oberland bernois (Fig. 1, étape 2).

La revanche des chemins de fer rhétiques

Les chemins de fer rhétiques ont mangé leur pain noir en 1968, au moment où une ligne de bus direct entre l’aéroport de Kloten et Davos menaçait de plein fouet leur clientèle ferroviaire. Cette crise explique l’engouement de la compagnie pour le développement d’un bogie à écartement variable dans les années 1970. Ce projet, enlisé à l’époque, pourrait reprendre vie avec l’aménagement d’une gare de transformation à Landquart, permettant aux convois en provenance de Zurich Aéroport et de Zurich gare centrale de filer vers Davos d’une part, et Saint-Moritz d’autre part (Fig. 1, étape 3). La crémaillère n’est pas un obstacle pour ce réseau à adhérence, mais la mise à disposition de sillons adéquats sur la ligne principale de Zurich à Landquart pourrait être difficile à concilier avec la limitation à 100 km/h.

Et le rêve de Jimmy Brown?

Nous avons abandonné notre touriste américain à Genève, dans un train en partance pour Lucerne et son Expo 1991. Il y arrivera manifestement en retard, mais il pourra tout de même rejoindre Lucerne sans transbordement à une condition: attendre la construction d’une station de transformation à Montreux, pour passer du réseau CFF à celui du Montreux Oberland bernois. Or les deux compagnies peaufinent aujourd’hui les futurs aménagements de cette gare, l’occasion rêvée… d’exaucer le rêve de notre voyageur (Fig. 1, étape 4)!

Quatre stations de transformation, à Zweisimmen, Interlaken Ost, Landquart et Montreux pourraient complètement transformer l’offre ferroviaire en Suisse, garantissant aux habitants des régions de montagne et aux touristes férus des Alpes un accès complètement nouveau. L’écartement variable, une percée technologique vaudoise, sera l’outil d’une transformation nationale de la mobilité.

Du même coup, un fabuleux marché d’exportation s’offre à notre industrie ferroviaire; dans une grande Europe où l’ex-URSS à l’est et l’Espagne à l’ouest ont fait écartement à part, le flux énorme de biens et de personnes impose l’abandon d’un anachronisme, la rupture de charge. Par son expérience et sa compétence en matière ferroviaire, notre industrie pourrait contribuer à rapprocher nos concitoyens, de Zermatt à Lucerne et de Saint-Moritz à Genève, et tous les Européens, des Pyrénées à l’Oural.

Longue vie au bogie qui bouge, un véritable boogie-woogie!

Daniel Mange, prof. honoraire EPFL, 1 février 2022

Remerciements

Depuis mon rêve de 1986, fédérer les compétences des Ateliers de constructions mécaniques de Vevey et celles de la Schweizerische Industrie-Gesellschaft pour le projet «Bogie à écartement variable pour voiture de chemin de fer», il s’est écoulé 35 ans jusqu’à cette journée magique du 3 décembre 2021 qui a vu rouler le premier convoi du GoldenPass Express entre Gstaad et Interlaken Ost, sans transbordement à Zweisimmen. Je suis donc particulièrement reconnaissant aux cadres du Montreux Oberland bernois qui ont organisé cet événement et qui m’ont convié à partager ce moment unique: Jérôme Gachet, responsable de la communication et maître des cérémonies, Michel Sauteur, chef de projet et grand manitou du bogie à écartement variable, et Raphaël Gabriel, en charge du marketing.

J’adresse ma reconnaissance à Jean Vernet, fin connaisseur des chemins de fer et talenteux photographe, pour la mise à disposition de la figure 2.

Je remercie également Madame Annette Rochaix-Goldschmidt, veuve de Jean-Louis Rochaix et contributrice de la collection des livres voués aux chemins de fer vaudois, pour la mise à disposition de la figure 3.

Références

[1] D. Mange, Le défi vaudois, 24 heures, 18 septembre 1986.

[2] D. Mange, «Rail 2000»: le défi vaudois, Gazette de Lausanne, 1 octobre 1986.

[3] M. Grandguillaume, J. Jotterand, Y. Merminod, J. Paillard, J.-L. Rochaix, P. Stauffer, J. Thuillard, Les tramways lausannois 1896-1964, Bureau vaudois d’adresses, Lausanne, 1977.

[4] Les engins moteurs à écartement variable (locomotives, automotrices) constituent une niche technologique réservée à un nombre très limité d’industries, réparties actuellement dans trois pays: Chine, Japon et Espagne.

L’entreprise chinoise CRRC a annoncé en octobre 2020 la mise au point d’une rame à grande vitesse(400 km/h) destinée dans une première étape à passer de l’écartement chinois, normal (1435 mm), à l’écartement russe (1520 mm); d’autres écartements, y compris métrique, pourraient suivre.

C’est au Japon que les développements les plus proches du cas suisse (passage du réseau à grande vitesse et voie normale du Shinkansen au réseau de base de 1067 mm) ont été entrepris sur une longue durée. La première rame automotrice à trois éléments est sortie d’usine en 1998 (voir l’article Ecartement variable: des règles du théâtre classique aux rêves du GoldenPass Express du 12 mars 2021). Cette réalisation a été suivie d’un deuxième modèle en 2007, puis d’une troisième version en avril 2014, mise au point par l’entreprise Kawasaki; composée de quatre voitures, elle pouvait rouler à 270 km/h sur la ligne à grande vitesse et à 130 km/h sur le réseau régional. En juin 2017, la compagnie de chemin de fer Japan Railways Kyushu abandonne définitivement le projet pour des raisons de coût et de sécurité.

En Espagne, les deux entreprises rivales Talgo (voir l’article du 12 mars 2021) et CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) se livrent à une concurrence sans merci sur ce segment industriel. Talgo inaugure en 2000 une rame automotrice à traction diesel destinée à la grande vitesse, le Talgo XXI, décrite dans l’article du 12 mars 2021. Dès 2007, les rames S130 à grande vitesse roulent à 250 km/h et incluent l’écartement variable des essieux moteurs. En février 2021, la première rame de la série S106, dénommée Avril (Alta velocidad, rueda independiente, ligero), démarre ses essais en ligne en visant 330 km/h avec écartement variable.

CAF annonce en 2005 le premier train au monde à écartement variable et grande vitesse: il s’agit de la série S120, composée de quatre automotrices bicourant, munies de bogies Brava susceptibles de rouler à 250 km/h sur voie normale et 200 km/h sur voie espagnole (1668 mm). A l’exposition 2008 d’Innotrans, à Berlin, CAF présente son nouveau prototype AVI (Alta Velocidad Interoperable), «le TGV interopérable capable de rallier Cadix à Moscou», destiné à franchir les trois barrières de l’écartement, de l’alimentation électrique et du système de signalisation tout en roulant à 320 km/h.

En résumé, la Chine pourrait être considérée comme un partenaire potentiel dans le long terme au vu de sa force de frappe industrielle. Le Japon a malheureusement abandonné la partie, tandis que les entreprises espagnoles Talgo et CAF maitrisent parfaitement leur sujet, avec des contraintes d’écartement (de 1435 à 1668 mm) assez éloignées des valeurs helvétiques.

Reste une inconnue: notre entreprise nationale, Stadler Rail, est déjà présente sur le marché du matériel roulant remorqué à écartement variable, avec l’exportation de voitures-lits et voitures-restaurants en Azerbaïdjan (1435 à 1520 mm) [7]. Stadler Rail sera-t-elle un jour tentée de se pencher sur le redoutable dossier des bogies motorisés à écartement variable? Le possible abandon de la crémaillère sur l’axe Meiringen–Brünig–Lucerne nous alerte: l’étude de rames motorisées à écartement variable doit démarrer aujourd’hui pour être opérationnelle après-demain!

[5] H. Schild, Visionäre Bahnprojekte, AS Verlag, Zürich, 2013, S. 16: Direktzüge Berlin Hbf–Lauterbrunnen…

[6] Ingénierie de système. Chemins de fer à crémaillère, Union des transports publics (UTP), Berne, 31 mars 2010.

[7] Schlaf- und Speisewagen für Aserbaidschan, Schweizer Eisenbahn-Revue, Nr 8/9, 2014, S. 392.

Le blog Mobilité tous azimuts se termine aujourd’hui avec cette sixième rubrique consacrée à l’écartement variable. Vous pourrez me retrouver, pour des nouvelles plus ponctuelles, sur la page Actualité du site internet de la communauté d’intérêts pour les transports publics, section vaud (citrap-vaud) à l’adresse suivante:

https://www.citrap-vaud.ch/breves/

Merci pour l’attention que vous avez portée au présent blog et très cordiales amitiés,

Daniel Mange