Les souvenirs des atrocités commises par le Japon en Chine durant la Seconde Guerre Mondiale restent une importante source de discorde entre les deux pays aujourd’hui. La dernière dispute en date concerne le programme de « mémoire du monde » de l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture), qui vise à préserver le patrimoine documentaire du monde pour les générations futures.

La Chine a en effet soumis pour inscription au registre du programme un ensemble de documents liés au « massacre de Nankin », l’un des épisodes les plus tristement célèbres de la campagne d’invasion du continent par le Japon impérial. Après avoir longuement bataillé contre les très tenaces forces de la République de Chine, l’armée japonaise finit par capturer Nankin, alors la capitale du pays, en décembre 1937, et avait ensuite exprimé sa frustration face à une campagne militaire bien plus laborieuse que prévu de la pire façon imaginable, en massacrant et violant en masse la population civile de la ville.

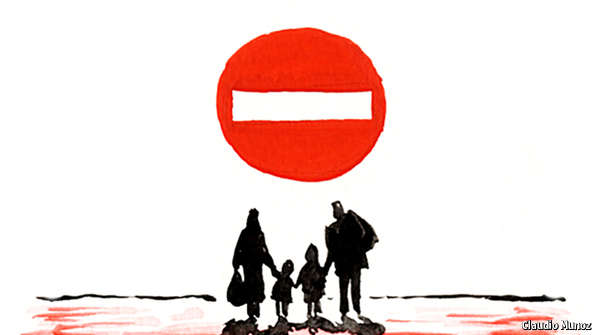

Les documents soumis par le gouvernement chinois ont récemment été approuvés par l’UNESCO pour figurer au registre de la « mémoire du monde ». Cette inscription a suscité de vives protestations du gouvernement japonais qui menace maintenant de réduire son soutien à l’organisation internationale.

Des arguments douteux

Le gouvernement japonais se plaint d’abord de ne pas avoir été consulté quant aux documents en question et de n’y avoir même pas eu accès durant la procédure d’approbation. Il conteste également le nombre de victimes – 300'000 – généralement cité par le gouvernement chinois, accusant celui-ci d’utiliser le programme onusien pour des raisons politiques, et l’UNESCO de se laisser faire.

Les arguments du Japon ne sont pas totalement sans fondement – il serait effectivement étrange qu’il n’ait pas eu accès aux documents, et de nombreux historiens, japonais comme internationaux, mettent en doute le chiffre de 300'000 victimes – mais se concentrer sur ces critiques revient à ignorer le peu de mérite de la position du gouvernement japonais en général.

Premièrement, s’arrêter sur le nombre contesté de victimes, un argument souvent cité par la droite nationaliste et révisionniste japonaise, revient à passer à côté de l’essentiel de la question. Le gouvernement japonais, de même que la plupart des politiciens nationalistes du pays, admettent qu’un nombre important de meurtres et autres crimes eurent lieu, mais maintiennent que le nombre total de victimes est impossible à déterminer. Or, même si le nombre de morts ne fut « que » de 50'000, 100'000 ou 200'000, le fait que d’atroces crimes de guerres furent commis en masse à l’encontre de la population de Nankin reste indiscutable. Cette insistance sur les chiffres est donc absurde et ne peut que couvrir d’opprobre ceux qui raisonnent de la sorte.

Une campagne futile et contre-productive

Plus généralement, l’attitude du gouvernement japonais quant aux questions historiques sur la scène internationale est souvent déplorable, et décalée par rapport à celle de la population du pays. Les attaques du gouvernement japonais contre l’impartialité de l’UNESCO font en effet partie d’une plus large campagne menée par Shinzo Abe, le Premier Ministre nationaliste, et ses alliés politiques.

Ceux-ci semblent convaincus d’avoir pour mission de combattre une obscure conspiration internationale visant à dénigrer le Japon et de « rectifier » l’image excessivement négative et erronée que la communauté internationale a du pays et de son passé impérial. Résultat, le gouvernement japonais a déjà demandé – sans succès bien entendu – que les Nations Unies révisent un rapport de 1996 sur la question des femmes en majorité coréennes et chinoises forcées à se prostituer dans des bordels gérés par l’armée impériale, et les diplomates japonais tout autour du monde ont pour instruction de protester publiquement et en privé contre les déclarations politiques, articles et publications académiques jugés biaisés contre l’archipel nippon.

Cette campagne est affligeante pour plusieurs raisons. Premièrement, elle est contre-productive. Loin de changer l’opinion de ceux qui critiquent le Japon, les divers actes de protestation diplomatique ne servent qu’à renforcer l’image négative attachée à l’attitude du gouvernement quant aux questions historiques. De plus, comme j’ai pu le constater de première main grâce à mes professeurs et leurs contacts au Ministère des Affaires Etrangères, les instructions du gouvernement en la matière sont très impopulaires parmi les diplomates eux-mêmes, dont le travail est rendu inutilement difficile. Ceux-ci doivent en effet dévouer temps et ressources à une tâche dont ils connaissent très bien les retombées négatives au lieu de pouvoir se concentrer sur leur véritable mission, à savoir le renforcement des liens entre le Japon et ses partenaires.

La population veut tourner la page

Enfin, si le gouvernement croit que sa campagne internationale reflète les désirs de la population, il se trompe considérablement. La grande majorité du public japonais reconnaît sans réserve le fait que le pays a jadis commis de véritables crimes à l’encontre des autres peuples d’Asie, et est favorable à une attitude humble et pénitente du gouvernement en la matière sur la scène internationale. Plus que toute autre chose, le public japonais aimerait tourner la page sur ces souvenirs douloureux (le Japon lui-même a atrocement souffert de sa folie impériale). Pour les jeunes générations en particulier, la Seconde Guerre Mondiale représente un passé honteux mais lointain, qui n’a plus rien à voir avec leur réalité et le Japon pacifique et démocratique d’aujourd’hui.

Certes, le public soutient dans certains cas le gouvernement lorsqu’il s’oppose aux exigences de la Chine et de la Corée du Sud, dont le nationalisme antijaponais atteint parfois des extrémités déraisonnables, et apprécie peu le fait que les nombreuses excuses officielles présentées par le gouvernement japonais au fil des années soient souvent ignorées par ses voisins immédiats. Ce soutien ne s’étend cependant en aucun cas au genre de gesticulations du gouvernement de M. Abe envers les Nations Unies et autres, considérées par la plupart comme une perte de temps et d’énergie, dommageable autant que futile.