Depuis ce 1er novembre, nous voici entrés dans ce 500ème anniversaire de la Réforme qui se conclura le 31 octobre 2017. On me permettra ici de prendre un peu d’avance pour penser la suite, la Réforme an 501, en ouvrant la réflexion via l’un des points forts de cette confession chrétienne : sa volonté d’être en prise à la culture. L’illustration en est vite choisie, car les protestants, qui ont tant misé sur le rapport au livre – ou du moins à l’écriture selon leur adage phare sola scriptura, «par l’écriture seule» –, sont aujourd’hui fortement provoqués par la mutation digitale de l’écriture, en exode depuis les pages papier jusque sur l’écran d’ordinateur. En choisissant comme étandard le sola scriptura, on peut dire que les protestants ont poussé à l’extrême une intuition liée dès l’origine à l’émergence du christianisme. En effet, tant le professeur au collège de France Roger Chartier que le papyrologue américain Roger Bagnall, avec d’autres, ont démontré la synergie établie entre

l’émergence du livre, le codex avec ses pages, et la naissance du christianisme, aux premiers siècles de notre ère [1]. Qu’arrivera-t-il donc au christianisme, et qui plus est à la Réforme, si nous sortons du livre ? Répondre en réformée à cette question, c’est d’abord se demander ce qu’il arrive à la culture occidentale quand l’écriture sort du livre.

L’écriture digitale représente un choc culturel qu’il n’est désormais plus besoin de démontrer : Le Temps a ouvert le débat ces jours sur la place de l’apprentissage informatique à l’école. A mon sens, Jean Romain illustre fort bien comment «prêcher le faux pour signaler le vrai», en pointant sur deux thématiques clés, qu’il conduit toutefois dans une impasse. Premièrement, le virtuel : il considère «qu’il ne remplace pas la fiction», qui, elle, permettrait de «rendre tangible la réalité», alors que le virtuel songerait à la remplacer. Avant lui, Umberto Eco a montré une difficulté similaire avec le virtuel, estimant que le Web conduit à l’indistinction entre la vérité et l’erreur [2]. La couverture du livre, certifié par une collection reconnue, semblait garantir le réel, mais c’est précisément de cette illusion que le virtuel nous fait revenir. Quand une information est jetée sur le web, il nous faut certes sans cesse la vérifier, la confronter, mais nous pouvons souvent le faire au vu de la multiplicité des sources à disposition. Nous ne faisons alors rien d’autre que mettre en œuvre le jugement de la communauté qui assure les frontières du réel, telle que décrite en son temps par le philosophe Charles S. Peirce comme «sans limite et capable d’augmenter indéfiniment la connaissance» [3]. Le numérique nous provoque, c’est vrai, à adopter une autre posture pour établir des limites du réel, mais elle est tellement plus passionnante. Elle se prête très bien à être mise en œuvre collectivement dans la salle de classe, pour peu qu’on se distancie d’une perception verticale de l’enseignement. Qu’on écrive au silex ou à l’ordinateur, que l’école serve d’abord à former des esprits citoyens, critiques et solidaires, membres la communauté peircéenne, le reste suivra.

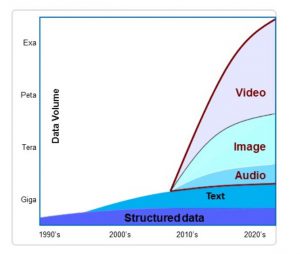

Deuxièmement, Jean Romain se plaint du fait que le numérique nous entraînerait dans une «pulsion scopique. Il s’agit de voir, de visualiser, de mettre l’accent sur l’écran qu’on a sous les yeux, de satisfaire notre appel au spectacle», dit-il. Et c’est vrai qu’à considérer certains chiffres, on ne pourrait que penser qu’il a raison : depuis le milieu des années 2000, le volume des données qui transitent online concernent surtout des vidéos et des images, et cela ne va faire sans doute qu’augmenter. Mais c’est là qu’il nous faut serrer de près le rôle et l’impact de l’écriture digitale. En effet, en régime informatique, l’interface en ligne de commande (CLI) l’emporte en précision et efficacité sur l’interface graphique (GUI). Autrement dit, lorsqu’on commence à «regarder ce qui se trouve sous le capot», pour reprendre l’expression de Martin Vetterli, l’écrit l’emporte encore bel et bien sur l’image, si on s’aventure dans les langages de programmation : ce que vous pouvez faire en écrivant via le terminal de votre ordinateur sera toujours plus précis et rapide qu’en utilisant l’interface graphique de votre ordinateur, toute Mac fût-elle.

Alors oui, je suis absolument convaincue que tous les élèves doivent avoir des notions basiques de codage et de programmation, pour précisément devenir conscients de leurs apriori et développer leur sens critique. Nous aurons alors intégré l’approche décapante de la mathématicienne diplômée de Harvard, Cathy O’Neil, dans Weapon of Math Destruction (2016) : elle y explique de quelle manière les “big data augmentent les inégalités et manipulent la démocracie”. Emmener les élèves dans les dédales du code, même basique, ne fait toutefois pas encore l’unanimité. Dans son blog du Temps, Blaise Reymondin rappelle qu’au début des années 80, les jeunes ados que nous étions ont pu suivre des cours de programmation, mais ne croit «pas que ce soit un prérequis aujourd’hui». Or c’est justement parce qu’on a cessé ensuite d’enseigner des bribes de programmation à l’école que nous nous sommes tous éloignés – et les femmes en particulier – des apriori de cette culture informatique. Et nous voici à ranger bien poliment ce monde qui nous ne maîtrisons pas dans un cloud, une «nuée» aux relents célestes.

Et oui, chassez la théologie et les aspirations au divin, elle reviennent au galop, surtout dans nos perceptions du monde informatique, comme je l’avais souligné dans un blog du 4 juin dernier. Dans le contexte culturel de l’écriture au risque du code, la première tâche d’une théologie réformée, toujours prompte à la chasse aux idoles, devrait être de collaborer à dédiviniser l’informatique. Et donc soutenir un enseignement basique à tous des apriori de ce langage, pour développer une conscience

critique face à lui. La seconde devrait être d’entretenir encore et toujours un dialogue critique avec la liturgie catholique qui a ce beau geste de présenter le «livre» des Evangiles bibliques lors de leur lecture communautaire. Mais un geste qui va inexorablement devenir de plus en plus en décalage avec notre contexte culturel. Je ne crois pas une seconde que les prêtres de demain tendront à bouts de bras un ipad ! Par contre, ce geste va devenir en partie obsolète, et signaler une mémoire du passé au cœur du christianisme, tout comme le sont les rouleaux de la Torah à la synagogue. Ce n’est pas grave en soi : il faut juste prendre conscience de ce décalage culturel qui s’instaure, et se tenir prêt à repondérer l’équilibre entre parole, image et écriture dans la théologie chrétienne. Un beau défi.

Par ailleurs, la veine réformée aura la liberté d’innover, de construire ses cultes autour d’applications qui pourraient favoriser les interactions entre le/la célébrant/e et l’assemblée, si les protestants ne restent pas prisonniers d’une nostalgie du livre. S’ils acceptent, dans la foulée du roman de Ray Bradbury Fahrenheit 451, que c’est bien les êtres humains qui sont les vrais porteurs des Ecritures et leurs couvertures livresques de chair et de sang. Enfin, il faudra encore compter avec cet immense défi pour la Réforme an 501 : reconsidérer le rapport au corps, alors que d’une emprunte de pouce nous pouvons désormais payer via nos smartphones ; alors que nous serons soulagés de bénéficier, le cas échéant, d’une prothèse bionique. Car l’Ecriture n’est pas la seule qui se voit livrée à la sphère digitale : le corps l’est aussi, ce corps incrusté au cœur des rites de la foi chrétienne. En effet, à chaque fois qu’on partage le pain et le vin dans une église, Cène protestante ou Eucharistie catholique, on répète ces mots bibliques de Jésus de Nazareth : «ceci est mon corps donné pour vous». Cet homme a pris le risque de livrer son corps pour les autres. Il n’aurait pas craint, je crois, de voir le corps des Ecritures livré au codage électronique, tant que la parole peut encore s’y faufiler et garder la lettre algorithmique de vouloir devenir Esprit.

[1] Voir C. Clivaz, «The New Testament at the Time of the Egyptian Papyri. Reflections Based on P12, P75 and P126 (P. Amh. 3b, P. Bod. XIV-XV and PSI 1497)», dans Reading New Testament Papyri in Context – Lire les papyrus du Nouveau Testament dans leur contexte (BETL 242), C. Clivaz – J. Zumstein (eds.), with Jenny Read-Heimerdinger and Julie Paik; Leuven : Peeters, 2011, p. 15-55.

[2] U. Eco, Le vertige de la liste, M. Bouhazer, Paris : Flammarion, 2009, p. 360.

[3] N. Houser et alii (éd.), The Essential Peirce. Selected Philosophical Writings, vol. 1, Bloomington/Indianapolis: Indiana University Press, 1992, p. 52. Ma traduction.