C’est un blog à contre-temps, ou plutôt à contre-rythme. Tout invite à l’urgence en ce début novembre, où la nuit d’Halloween fut bien agitée dans plusieurs villes d’Europe. Confinement, angoisse économique, déboires internes de la RTS et élections américaines : nous débordons d’urgences urgentes. A mon sens, dans un tel emballement, il devient prioritaire d’accorder de l’attention à ce qui se déroule sur le temps long : c’est au moins aussi efficace qu’un cours de yoga pour habiter le réel tumultueux.

Le temps long, c’est par exemple la motion déposée le 17 juin 2019 par Christa Markwalder, rappelant la motion déposée en 2004 déjà par le groupe libéral-radical et acceptée alors par les deux chambres : “Passage à l’imposition individuelle”. Elle demandait que “le Conseil fédéral [soit] chargé de présenter aux chambres, dans les meilleurs délais, un projet de loi qui, ayant reçu l’aval des cantons, prévoira l’abandon de l’imposition des couples et des familles et la remplacera par l’imposition individuelle, quel que soit l’état civil du contribuable”. Nos institutions politiques ont leur vision toute personnelle des “meilleurs délais” : par beau temps, rien ne presse, en règle générale, d’avancer sur les changements de société. De l’assurance maternité au mariage pour tous, nous avons l’habitude d’aller à pas lents.

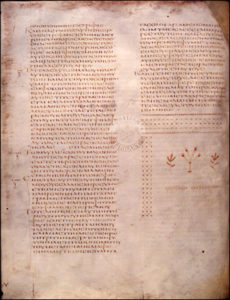

La motion de Christa Markwalder n’ayant toujours pas été traitée à l’orée de l’automne, les femmes du parti ont toutefois sorti le grand jeu et annonçaient le 10 octobre le lancement d’une initiative sur ce sujet. L’illustration choisie par la Neue Zürcher Zeitung montre une mariée qui pour une fois semble avoir toutes les raisons de sourire. Le lendemain, c’était au tour de Johanna Gapany de donner avec enthousiasme la réplique au PDC Charles Juillard dans l’émission Forum de la RTS : à écouter la joute rhétorique, on se rend compte qu’il y aura débat, et qu’il est grand temps de l’ouvrir, au nom du temps long nécessaire à expliciter les changements de société fondamentaux. Car c’est bien de cela dont il s’agit.

Les fronts sont clairs : Charles Juillard fait tout pour garder le débat sous l’étendard de l’égalité entre couples mariés et dits “concubins” – mais diantre, comment se fait-il qu’on use encore de ce vocable dans le langage juridique – ! Or c’est la bataille d’avant-hier, celle qui faisait encore sens il y a une génération. Oui, l’imposition individuelle marque un véritable tournant de perception de la société, auquel il serait nécessaire de voir adhérer un large front politique. Les valeurs libérales et d’égalité s’y retrouvent en effet : comme le résume la motion Markwalder, “le passage à l’imposition individuelle permettrait quant à lui de tenir compte de toutes les formes de vie commune”. Ce résumé conclut le raisonnement imparable de la motion : “Un nouveau vote sur l’initiative populaire du PDC ‘Pour le couple et la famille – Non à la pénalisation du mariage’ ne résoudrait pas l’un des principaux problèmes puisque cette initiative inscrirait dans la Constitution la définition suivante: ‘Le mariage est l’union durable et réglementée par la loi d’un homme et d’une femme’. Il faut garder à l’esprit qu’il y aura lieu, simultanément, de mettre en œuvre l’initiative parlementaire du groupe vert’libéral 13.486, ‘Mariage civil pour tous’, qui vise un but diamétralement opposé”.

Autrement dit, il y a solidarité de point de vue entre l’établissement complet de l’égalité entre femmes et hommes et l’établissement complet de l’égalité entre couples hétérosexuels et homosexuels : l’imposition individuelle en est une étape clé, à même de fédérer des valeurs de gauche et de droite, celles de l’égalité et de l’autonomie individuelle. Si le COVID-19 nous apprend quelque chose, c’est à nous concevoir chaque jour davantage comme des individus responsables, gérant leur distance à autrui et leurs risques, capables d’autonomie sans isolement. Cette vision plus horizontale et moins généalogique de la société se renforcera certainement dans les années à venir, sur fond de crise climatique. L’imposition individuelle, à cette aulne, apparaît simplement comme un geste de bon sens, qui reconnaît la société fondée désormais sur des consciences individuelles libres et égales, s’associant en couples comme geste second et non pas fondateur, et veillant à l’éducation de celles et ceux qui, devenus adultes, seront à leur tour ces individus composant le corps social.