En ce lendemain de premier tour des élections législatives françaises, il y a quelque chose de déconcertant à entendre et à lire les commentateurs et journalistes suisses reprendre dans leurs comptes rendus le motif de l'”abstention record”. Il est vrai qu’avec la participation de 48.7% des inscrits seulement, cette élections marque le point le plus bas dans l’histoire de la cinquième République. On brandit donc, dans les discours médiatiques français, la majorité d’abstentionnistes qui a fait le choix de ne pas participer au choix.

En ce lendemain de premier tour des élections législatives françaises, il y a quelque chose de déconcertant à entendre et à lire les commentateurs et journalistes suisses reprendre dans leurs comptes rendus le motif de l'”abstention record”. Il est vrai qu’avec la participation de 48.7% des inscrits seulement, cette élections marque le point le plus bas dans l’histoire de la cinquième République. On brandit donc, dans les discours médiatiques français, la majorité d’abstentionnistes qui a fait le choix de ne pas participer au choix.

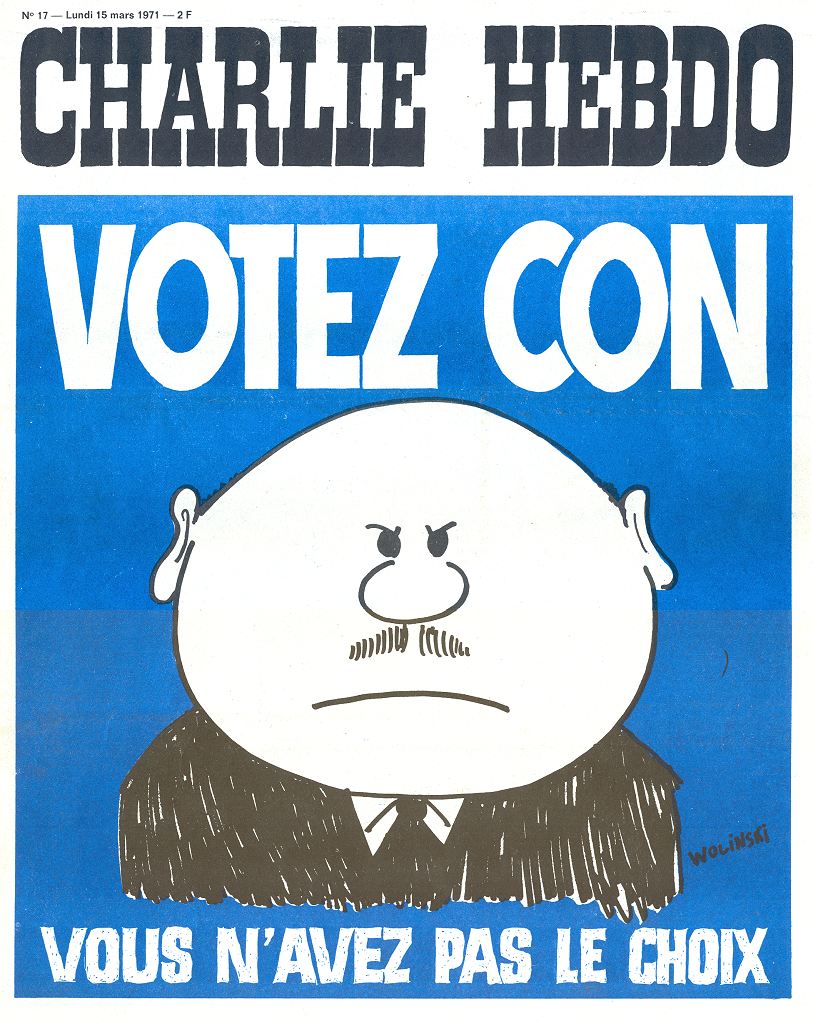

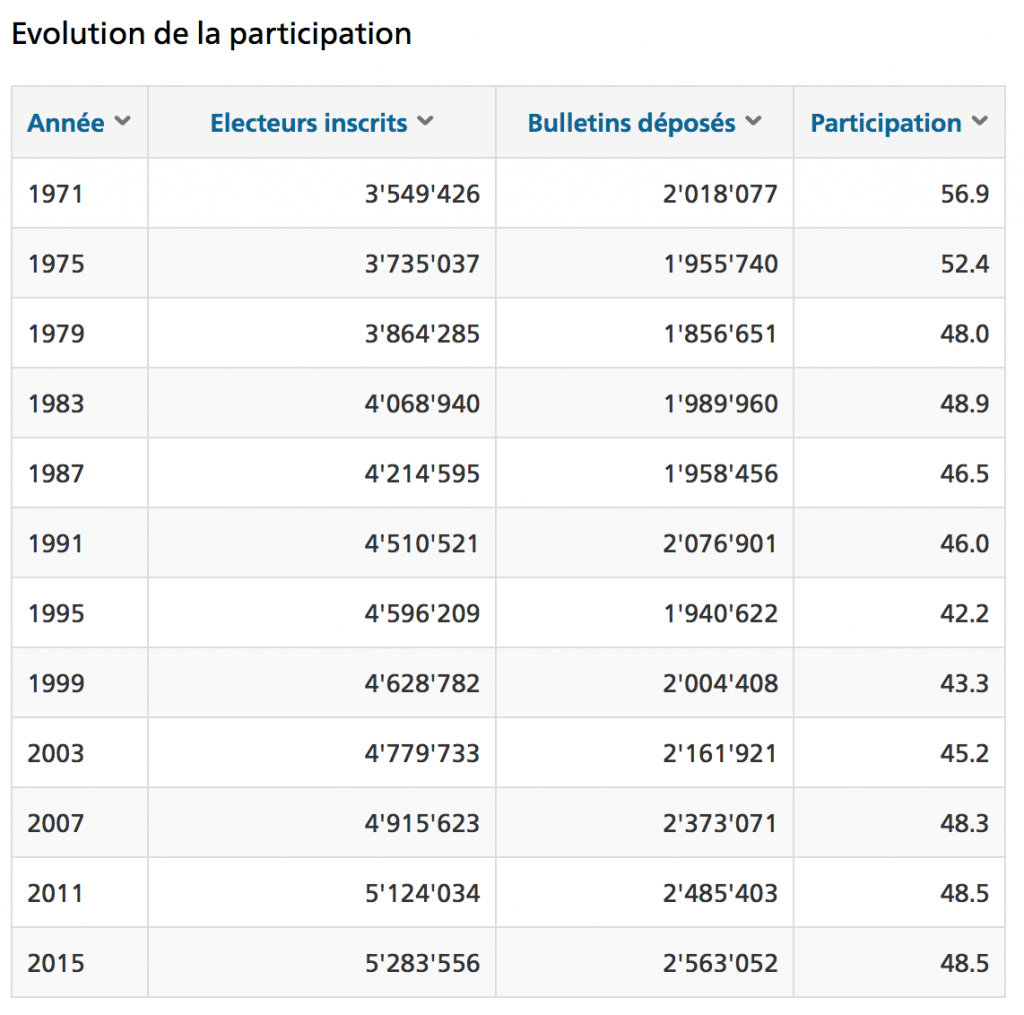

Et ici, en Suisse? On reprend ces éléments de discours, avec bien peu de distance là où, justement, nous devrions, peut-être, relativiser un peu. Car dans notre démocratie, il n’est pas seulement fréquent que les abstentionnistes soient en majorité – c’est même la règle depuis 1979 pour les élections au Conseil national, qui sont nos législatives.

La question de savoir si une abstention aussi massive est un problème est ouverte. Les Français considèrent que oui, plus nettement que nous, sur deux plans. D’abord, institutionnellement, le taux de participation est pris en compte pour les législatives:

- Pour être élu au premier tour, un candidat doit certes emporter une majorité absolue, mais celle-ci doit représenter 25% des inscrits (donc des électeurs potentiels) au minimum. Ce qui signifie que quelqu’un qui recevrait 51% des voix avec un taux de participation de 45% seulement ne serait pas élu au premier tour (car il aurait reçu les voix de 23% des inscrits seulement).

- Peuvent se maintenir au second tour les candidats qui ont obtenu, lors du premier tour, les voix de 12.5% des inscrits. S’il n’y a pas au moins deux candidats remplissant cette condition, alors les deux premiers du premier tour peuvent se maintenir.

Ensuite, le taux d’abstention est commenté comme tel. Le Monde de ce jour présente, en première page, un graphique représentant le poids des partis par rapport à la totalité des électeurs… avec donc une grosse moitié grise représentant l’abstention.

Donc, avant de reprendre en boucle le couplet de la participation historiquement basse, jetons un œil de notre côté de la frontière. Car finalement, la France n’a fait que rejoindre la Suisse. Et interrogeons-nous franchement : quel est l’effet sur la démocratie d’une abstention majoritaire sur le long terme ? Et si nous nous inquiétons de celle des Français, préoccupons-nous aussi de la nôtre et de ses 40 ans d’âge.

Mise à jour: Loïc Dobler me fait remarquer qu’en France, on exprime la participation en pourcentage des inscrits, et non de tous les citoyens qui pourraient théoriquement disposer du droit de vote. Environ 10% des personnes qui pourraient voter ne sont donc pas recensés, ce qui signifie que l’abstention est en réalité plus élevée (d’environ 10% pour arrondir) que ce qui est communiqué. Ce qui nous donne une conclusion intéressante pour le débat public suisse: dimanche passé au premier tour des législatives, le niveau d’abstention en France, qui du coup devrait approcher (toujours en gros) de 56%, a dépassé celui que nous avons connu en Suisse aux dernières élections fédérales.

J’ajoute encore que cet article vise simplement à relativiser les commentaires entendus à peu près partout et non à produire une théorie générale sur les causes et les effets de l’abstention, une matière bien compliquée. Même la comparaison n’est pas tout à fait tenable, car la France ne connaît pas le système du vote par correspondance, tout au plus celui de la procuration. 50% de participation quand il faut se rendre soi-même au bureau de vote le dimanche, c’est autre chose que 50% de participation quand on a quatre semaines pour voter depuis chez soi, n’est-ce pas?