Quand des possibilités technologiques et des comportements conjuguent leurs effets, cela peut donner une force de frappe redoutable. Ainsi les ressources du monde dit virtuel font que chaque individu est techniquement en mesure de communiquer à peu près n’importe quoi à à peu près n’importe qui. Et sur le net, les opinions les plus farfelues – partisans de la Terre plate, créationnistes, climatosceptiques, théories du complot – côtoient avec le même sérieux les recherches de scientifiques et de journalistes confirmés, appuyées sur une déontologie confirmée.

Exploitant sciemment leur potentiel de nuisance, de nombreux «trolls» polluent le net en submergeant de critiques malveillantes et dénigrantes ce qui leur déplait, en répandant haine, méfiance et approximations. Ce ne sont que salves de mots violents, menaces, préjugés à l’encontre d’opinions, de personnes et de groupes (musulmans, juifs, écologistes, la finance, les médias…). Cette intrusion est intimement liée à la montée dans de nombreux pays de positions anti-démocratiques, «illibérales«, primaires et fières de l’être. Ces mouvements attisent les émotions négatives, revendiquent le simplisme et le rejet de tout ce qui est différent de leur norme auto-proclamée.

La démocratie vit de la dissidence…

En démocratie, le débat – même virulent, la critique – même irrévérencieuse, l’existence de dissidences, de minorités divergentes et le droit à la différence sont constitutifs des libertés publiques et doivent être fermement défendus. Mais jamais sans garde-fous. Les divergences d’opinion ne doivent pas empêcher de vivre ensemble sur un même territoire, ni délégitimer ou fissurer les fondamentaux d’une société. Après que les extrémismes aient mis le 20e siècle à feu et à sang, la leçon est claire: pas de tolérance pour l’intolérance !

La violence verbale peut détruire une personne, l’image qu’elle a d’elle-même, mais aussi son image publique. A l’instar de la presse déchaînée des années 30 ne reculant devant aucun mensonge ni aucune bassesse, cette violence – proférée aujourd’hui généralement sous couvert d’anonymat – peut faire aussi mal que la violence physique. Et le passage à l’acte physique n’est jamais bien loin, comme l’assassinat de personnalités politiques (en Grande-Bretagne de la députée Cox, en Allemagne du préfet Lübcke) l’a souligné.

Les grandes entreprises de l’informatique, après avoir longtemps regardé ailleurs, ont commencé à mettre en place des dispositifs d’effacement des messages particulièrement haineux ; des législations se préparent ou ont déjà été votées dans divers pays. Oui, la vie en société exige un certain nombre de normes. La liberté trouve ses limites dans la liberté d’autrui, et les règles de bonne éducation servent à garantir le respect mutuel sans lequel la vie en société ne serait qu’un pugilat permanent. Comme toute liberté, celle d’expression a donc nécessairement des limites.

… mais le vivre ensemble a besoin de règles

Une première limite est ancienne, c’est l’interdiction de la diffamation. Le code pénal, expression de ce qu’une société permet ou ne permet pas de faire, réprime le dénigrement mensonger, l’insulte, la destruction de la réputation d’une personne. Une seconde est plus récente, et a trait aux atteintes «à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion » ou au fait de minimiser «grossièrement ou chercher à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité», pour reprendre la formulation de l’article 261 bis du code pénal suisse.

Parmi les objets soumis en votation le 9 février prochain figure l’ajout à cette liste, devant la claire augmentation de l’agressivité à l’égard de personnes homosexuelles, de la notion d’»orientation sexuelle «, la mouvance populiste ayant là aussi pris la différence pour cible. Le paradoxe est que les adversaires de cette interdiction sont précisément ceux qui se plaignent de trop de laxisme dans nos sociétés et les voudraient plus autoritaires. Et lorsque la société veut renforcer une norme, les voilà qu’ils parlent de censure et revendiquent une liberté sans entraves ! Non on ne peut pas tout dire, et l’agressivité doit clairement trouver ses limites.

La COP 25 de Madrid confirme l’évidence : les décisions politiques ne sont aucunement à la hauteur des potentiels déstructeurs que le changement climatique porte en lui. La volonté politique n’est pas là. Cupidité, stupidité, court-termisme ? Oui, dans le monde, il y a de tout cela, et ces dernières semaines, prenant souvent de très gros risques, de vastes foules sont descendues dans la rue, au Chili, en Irak, à Hong-Kong, en Colombie ou en Iran, au Liban et en Algérie, crier leur ras-le-bol devant la malgouvernance, la confiscation de l’Etat par un petit cercle, son inefficacité.

La COP 25 de Madrid confirme l’évidence : les décisions politiques ne sont aucunement à la hauteur des potentiels déstructeurs que le changement climatique porte en lui. La volonté politique n’est pas là. Cupidité, stupidité, court-termisme ? Oui, dans le monde, il y a de tout cela, et ces dernières semaines, prenant souvent de très gros risques, de vastes foules sont descendues dans la rue, au Chili, en Irak, à Hong-Kong, en Colombie ou en Iran, au Liban et en Algérie, crier leur ras-le-bol devant la malgouvernance, la confiscation de l’Etat par un petit cercle, son inefficacité.

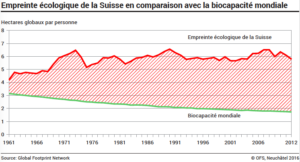

, et dans le respect d’une meilleure équité sociale. On peut faire des compromis entre forces politiques mais on ne fera pas de compromis avec la climat et les conditions d’existence sur Terre. Et sortir de l’agro-industrie, du chauffage excessif de nos logements (chaque °C supplémentaire signifie 7% d’énergie en plus), de notre addiction aux véhicules surmotorisés et de la frénésie des loisirs énergivores nous fera le plus grand bien.

, et dans le respect d’une meilleure équité sociale. On peut faire des compromis entre forces politiques mais on ne fera pas de compromis avec la climat et les conditions d’existence sur Terre. Et sortir de l’agro-industrie, du chauffage excessif de nos logements (chaque °C supplémentaire signifie 7% d’énergie en plus), de notre addiction aux véhicules surmotorisés et de la frénésie des loisirs énergivores nous fera le plus grand bien.