Auteur : René Longet

Energie, climat, nous sommes prêts!

Le parallèle est frappant entre les deux votes référendaires, de 2017 sur la loi sur l’énergie et celui de 2023 sur la loi sur le climat. Le 17 mai 2027 : 58,2% de oui ; le 18 juin 2023 : 59,1% de oui. Dans les deux cas, des lois incitatives et fixant des objectifs et un agenda. Et dans les deux cas, le parti le plus « souverainiste » fait tout pour nous maintenir dans la dépendance d’énergies provenant de régimes douteux et les plus toxiques: le fossile et le fissile, qui composent toujours les trois quarts de notre mix énergétique !

Mises ensemble, ces deux lois nous offrent une belle feuille de route pour davantage de résilience, de durabilité et d’autonomie.

Une belle feuille de route

La modification de la loi sur l’énergie comporte en particulier une réduction de la consommation de 43% jusqu’en 2035 par rapport à 2000 pour l’ensemble des énergies, et de 13% pour l’électricité, et une production de nouvelles énergies renouvelables de 11,4 TWh en 2035 dont 4,4 d’ici 2020 (réalisé en 2021 : 4,04 TWh).

Quant à la loi sur le climat, elle énonce un agenda précis de réduction des « émissions de gaz à effet de serre en Suisse par rapport à 1990 comme suit: a. dans le secteur du bâtiment: 1. jusqu’en 2040: de 82 %, 2. jusqu’en 2050: de 100 %; b. dans le secteur des transports: 1. jusqu’en 2040: de 57 %, 2. jusqu’en 2050: de 100 %; c. dans le secteur de l’industrie: 1. jusqu’en 2040: de 50 %, 2. jusqu’en 2050: de 90 % » (art. 4, al. 1).

Toutefois, si l’on considère le poids carbone de nos importations, les émissions de la Suisse passent de 46 millions de t à 115; l’impact des investissements suisses hors de Suisse est encore bien plus important, d’un facteur 20 à 30 (selon McKinsey, Klimastandort Schweiz, juillet 2022). Aussi l’art. 9, al. 1 de la loi fait-il appel au secteur financier : « La Confédération veille à ce que la place financière suisse apporte une contribution effective à un développement à faible émission capable de résister aux changements climatiques. Il s’agit notamment de prendre des mesures de réduction de l’effet climatique des flux financiers nationaux et internationaux ».

Un plan d’action clair

Le plan d’action est clair : d’une part mobiliser les ressources locales et renouvelables, dont le potentiel est bien plus important qu’on le pense communément : solaire, éolien, géothermie biomasse et biogaz… considérant aussi que l’hydraulique pourra connaître des difficultés si le changement climatique devait réduire la pluviométrie. Et d’autre part, poursuivre la chasse au gaspillage à la fois par l’optimisation technique (efficience) et la sobriété dans la consommation (suffisance). Le Parlement a récemment avancé sur le premier pilier de la transition, mais rechigne encore à mobiliser le second. Sachant aussi que la décarbonisation passera par une électrification raisonnable d’une automobilité elle aussi raisonnable et par la généralisation des pompes à chaleur, et que donc une partie des économies d’électricité nous permet de développer ces solutions.

Chasser le fantôme du nucléaire

Certains, pensant qu’on pourra s’en sortir sans aucun changement de nos habitudes (alimentaires, de déplacement, etc.), veulent à tout prix inclure le nucléaire dans les solutions. Or remettre au surlendemain ce qu’on peut et doit faire aujourd’hui est très imprudent non seulement face à l’urgence climatique avérée, la Suisse se réchauffant deux fois plus vite que la moyenne mondiale, mais en termes de risques (on ajoute aux risques du fossile ceux du fissile) et d’affectation de ressources financières. Avec la dizaine de milliards de CHF que coûte une centrale nucléaire actuellement, nous pouvons obtenir un bien meilleur résultat en isolant notre parc immobilier et en captant les énergies renouvelables présentes autour de nous !

Assumer nos choix

Restent des craintes d’ordre environnemental. Le développement des énergies renouvelables aura un impact sur le paysage; même si l’on agit avec humilité et doigté, on ne peut pas récolter l’énergie du vent ou du soleil de manière invisible et sans aucun impact. Mais l’impact d’un changement climatique qu’on aurait renoncé à mitiger serait infiniment plus lourd.

Et soyons fiers de commencer maintenant un peu plus sérieusement à valoriser nos ressources propres, comme nous avons été voici quelques décennies fiers de nos barrages, assumons nos choix, au lieu de tout cacher comme si l’on en avait honte. Et s’agissant des matériaux tels que batteries des voitures électriques, pales d’éoliennes, panneaux solaires usagés, il s’agit de mobiliser le savoir-faire de l’économie circulaire pour faire des déchets d’aujourd’hui les ressources de demain.

Après l’Ukraine, Taïwan?

Les bruits de bottes, ou plutôt de canonnières, se renforcent autour de Taïwan. L’enlisement de la Russie en Ukraine fait encore hésiter Xi Jinping d’envahir l’île rebelle. Mais il y a peu de doute que la menace se précise.

Le crime impardonnable : que Taïwan existe

Pour Poutine, l’Ukraine n’est pas un peuple mais une province dissidente, dont le crime impardonnable est d’avoir choisi démocratiquement de vivre en démocratie. Dans son livre paru l’an dernier chez Taillandier, « Taïwan face à la Chine », Valérie Niquet, spécialiste de l’Asie à la Fondation pour la recherche stratégique de Paris, souligne à quel point il est insupportable pour la gouvernance chinoise d’»être défiée, dans sa propre aire culturelle, par le modèle démocratique taïwanais ». Le parallèle saute aux yeux.

L’existence d’un Etat de droit et démocratique à 150 km de ses côtes « démontre qu’un système politique fondé sur les principes démocratiques est aussi adapté au monde chinois qu’à l’Occident « souligne l’auteure: Taïwan oppose un démenti quotidien à la fable des dictateurs affirmant que les droits humains et la démocratie seraient une imposture de l’Occident.

Taïwan est-elle vraiment chinoise ?

Certes suite à diverses vagues d’immigration, dont celle du repli des armées de Tchang-Kai-Chek sur l’ile en 1949 n’est que la plus récente, Taïwan, baptisée naguère Formose par les Portugais – Ilha formosa, Ile belle, a aujourd’hui un peuplement largement chinois. Mais ce seul critère ne saurait suffire, tant les Chinois ont essaimé à travers l’Asie du Sud-Est.

L’affirmation que Taïwan appartient à la Chine est à peu près le seul point de convergence entre les nationalistes défaits et les maoïstes triomphants, les premiers rêvant de reconquête du continent, les seconds de rattacher Taïwan à la “mère patrie”. Sans jamais demander, ni les uns ni les autres, à aux populations locales ce qu’elles en pensaient.

Après l’avoir administrée d’une main de fer durant 40 ans, les anciens combattants ont finalement cédé la place à une alternance du pouvoir, une pleine liberté d’expression et un Etat de droit fonctionnel.

Aux marches de l’Empire : des ethnies non chinoises

L’ancien Empire chinois était tourné vers l’intérieur et peu intéressé par l’expansionnisme territorial ; il sécurisait ses frontières avec les empires voisins (russe, britannique et japonais) à travers des zones-tampon, marches de l’Empire peuplées d’ethnies non-chinoises et sur lesquelles il n’exerçait qu’une supervision éloignée.

Ce fut le cas du Tibet, du Turkestan, de la Mongolie, de la Mandchourie aussi. Concernant Taïwan, Véronique Niquet rappelle que « le peuplement originel de Taïwan, demeuré majoritaire jusqu’au 18e siècle, appartient à la grande famille austronésienne ».

Chinoise durant …dix ans

Aux autochtones habitant Taïwan depuis des millénaires virent s’ajouter dès le 17e siècle des immigrants provenant de diverses régions du Sud de la Chine. Si les peuples premiers, « composés de seize groupes officiellement reconnus », ne forment aujourd’hui plus que 2,3% de la population, ce fait toutefois plus d’un demi-million de personnes. « Au Parlement, les minorités autochtones disposent d’une représentation spécifique », l’expression publique de leur culture est encouragée et leurs langues (appelées formosanes) enseignées dans leurs aires de peuplement.

Au 19e siècle, quand l’Empire chinois entrait dans sa phase de décadence finale, il eut Taïwan, après deux siècles de suzeraineté fort lointaine, sous son administration directe durant 10 petites années, de 1885 à 1895. Durant le demi-siècle qui a suivi, Taïwan fut japonaise et Valérie Niquet relate que, alors qu’en en Chine continentale les occupants japonais ont laissé un très mauvais souvenir, à Taïwan ce fut plutôt le contraire ; « en 1945, 70% de la population taïwanaise parlait japonais ». De nombreuses institutions de formation et infrastructures témoignent du développement alors entrepris par le pouvoir japonais, qui administrait l’île comme une partie de son territoire étatique et non comme une province occupée.

Ces liens perdurent à travers les relations touristiques (« En 2019, 5 millions de Taïwanais se sont ainsi rendus au Japon et 2 millions de Japonais à Taïwan ») et économiques mais aussi une appréhension commune de la menace chinoise. En s’installant sur l’île, les rescapés des armées nationalistes ont imposé le mandarin face au hokkien, la modalité du Chinois prédominant à Taïwan.

La Chine aurait pu être démocratique

Que la Chine devienne l’Etat unitaire, dictatorial, ultra-centralisé et intolérant face à ses ethnies non han, considérées aujourd’hui comme autant de dissidences inacceptables, n’était pas la seule issue possible. Elle aurait pu se structurer en « une forme de fédération laissant toutes leurs places aux ‘minorités, du Xinjiang au Tibet ou à la Mongolie ‘intérieure’ en passant par Hong Kong et Taïwan ». Ce fut d’ailleurs voici plus d’un siècle le projet politique initial de Sun Yat Sen pour la République de Chine. Force est de constater qu’on s’en éloigne chaque jour davantage.

Chine : un pouvoir fondé sur le mensonge

Les engagements pris par la Chine devant l’ONU de gérer Hong Kong après sa rétrocession en 1997 selon le principe « un pays, deux systèmes » ont été rompus sans scrupules. Pourtant Pékin s’était engagée « à préserver le système judiciaire, l’autonomie des pouvoirs législatif et exécutif de Hong Kong, ainsi que toutes les libertés civiques et politiques »…

De la même manière, Mao n’a pas appliqué un seul mot de l’”Accord en 17 points” qu’il avait imposé au Tibet en 1951, en incorporant cette région de force à la Chine. Ce qui fait souligner à l’auteure « le caractère totalement illusoire de toutes les promesses d’autonomie du régime chinois ».

La radicalisation de la dictature sur le continent est un puissant répulsif à toute « réunification » – inscrite dans le style ampoulé propre aux dictatures dans la Constitution chinoise (« Taïwan fait partie du territoire sacré de la RPC. C’est le devoir sacré de tout le peuple chinois, y compris de nos compatriotes chinois à Taïwan, d’accomplir la grande tâche de la réunification de la mère-patrie »). Mais si au final Taiwan était reconnue comme n’étant pas chinoise, toute la théorie d’« Une seule Chine » s’effondrerait comme un château de cartes et apparaîtrait comme une formidable imposture.

Politique identitaire, le mieux est l’ennemi du bien

Une partie de la gauche américaine et européenne a fait de la politique identitaire sa marque de fabrique. Deux points l’éloignent, le premier, de la vérité historique, le second, des couches populaires qu’elle vise à défendre et à représenter face à l’accroissement des inégalités et de l’exclusion.

Il existe un révisionnisme, voire un négationnisme d’extrême-droite. A juste titre cette falsification de l’histoire pour faire oublier des crimes abjects est aujourd’hui dans divers pays pénalement réprimée, car comme toute liberté, la liberté d’expression a ses limites. Effacer des mémoires l’holocauste, le massacre des Arméniens – premier des grands génocides du XXe siècle, les famines massives causées par les campagnes fanatiques d’éradication des paysans indépendants par Staline puis Mao… est une insulte aux victimes de ces folies meurtrières. C’est aussi faire fi de ce dont l’humanité a été capable; il faut s’en rappeler, encore et toujours, pour garder les pieds sur terre, pour éviter que cela se reproduise.

Ne pas effacer l’histoire mais en tirer les bonnes leçons

Mais voilà que la « cancel culture » se met à vouloir elle aussi effacer des traces de notre passé. Renverser des statues de conquérants, débaptiser places et rues, oui cela peut s’imposer. Mais le risque est grand de jeter l’enfant avec l’eau du bain et que la conquête du monde par l’Occident et ses destructions d’autres cultures, par exemple le génocide des peuples autochtones des Amériques, soient purement et simplement effacées des mémoires suite à l’occultation de leurs acteurs.

Non il faut se rappeler que l’Europe a brûlé les « sorcières » et les « hérétiques » par milliers, que notre prospérité a été stimulée par l’achat massif d’esclaves noirs (en n’oubliant pas que là où il y a un acheteur, il y a aussi un vendeur), qu’elle est construite sur les cadavres de peuples entiers qui ont succombé comme des mouches aux bactéries venues d’Europe avec les Européens.

Alors gardons la mémoire de ceux qui ont mené ces « conquêtes », j’écris à dessein « ceux » car c’est bien le Mâle Blanc qui est en cause. Mais pas que « Blanc », les Huns, les Mongols, les Empereurs de Chine ont eux aussi fait aucun cas des vies humaines qui entravaient leur soif de domination, et l’empire Aztèque pratiquait le sacrifice humain à une cadence impressionnante. Oui les empires sont bâtis sur le sang des peuples soumis.

Au lieu d’appliquer à ces forfaits des jugements anachroniques, rappelons nous à quel point l’Homme peut être un « loup pour l’Homme », et c’est encore faire insulte aux loups… Que ce souvenir nous conduise à défendre becs et ongles les instances mondiales de régulation, comme l’ONU, lieu indispensable des concertations multilatérales et l’universalité des Droits humains, et réjouissons-nous du parcours accompli depuis la colonisation, la conquête et l’éradication brutale de tous ceux qui entravaient la marche de l’Homme Blanc. Et défendons ces acquis de l’Humanité face aux dictateurs – et aux populistes qui sont, dans tous les pays connaissant encore la démocratie, leur 5e colonne.

Chaque humain est un peu “femme et un peu “homme”

Et j’en viens au second sujet. L’importance donnée à la question des identité sexuelles ne doit pas occulter les préoccupations du commun des mortels qui a de la peine à boucler ses fins de mois, à trouver à se loger voire à se nourrir à un prix acceptable pour lui.

L’homophobie est détestable et progresse dans le monde. Dans de nombreux pays d’Afrique et du Proche Orient, être homosexuel expose à des châtiments et à une vie faite de honte, de clandestinité, de cachotteries, à des tentatives de « soigner » une « déviance ». Défendons avec vigueur et rigueur le droit de chaque être humain à vivre selon sa nature propre.

Mais faut-il pour autant décliner les identités sexuelles à l’infini, en cis- trans-genre, bi- et a-sexualités, en faire un sujet phare qui fait ombrage à d’autres bien plus graves ? Est-ce judicieux de revendiquer partout des toilettes pour un 3e genre à côté de celles pour femmes et hommes, alors que la solution pourrait être des toilettes unisexe, comme dans les avions ou les trains…

Soyons clairs, je ne néglige aucunement la souffrance des personnes incertaines quant à leur identité profonde. Mais faut-il permettre pour autant à des enfants, à des adolescents encore peu sûr d’eux de décider qu’ils ne sont pas nés dans le bon genre et autoriser des opérations irréversibles ? Faut-il en parler constamment et le décliner à l’infini au risque d’agacer une bonne partie de la population et de susciter des réactions de rejet ? Et de finir par dévaloriser les luttes féministes, puisque pour être femme, la définition biologique ne semble plus faire l’affaire ?

On ferait mieux de se référer avec le grand psychologue Carl Gustav Jung au kaléidoscope oriental du Yin et du Yang, pour lequel chaque homme a dans sa personnalité des traits « féminins » et chaque femme des sensibilités « masculines », à des degrés divers. Il faut faire avec et l’assumer, sans pour cela avoir nécessairement besoin de changer d’anatomie et de tout relativiser et diluer. Et celles et ceux qui sont vraiment sûr.e.s d’être né.e.s dans un corps qui ne leur correspond pas, oui qu’ils ou elles choisissent de réaliser leur désir profond, au nom de la liberté de devenir ce qu’on est.

Rester audible par le commun des mortels

A force de trop parler d’effacer par une simple déclaration ce que son corps physique manifeste, on finit par faire que des reconnaissances qui semblaient acquises, comme le langage épicène qui rend enfin justice à l’existence du genre féminin, se trouvent soudainement remises en question.

Car les mises en avant ostentatoires des uns entraînent quasi mécaniquement le repli sur d’anciennes certitudes des autres, et quand ces « autres » sont la majorité, la compréhension des évolutions nécessaires s’estompe, et au lieu de se réjouir des différences et d’en prendre acte, on vire rapidement à l’intolérance. Car le Vieux Mâle Blanc n’a pas fini de dominer notre inconscient collectif. Comprenons-nous bien, il ne s’agit pas de se fondre dans la masse, mais d’éviter de la perdre.

Apprenons à distinguer greenwashing et greenwishing

La critique du « greenwashing » est à la mode et occupe beaucoup de place. On pouvait ainsi lire dans le Matin Dimanche du 12 février dernier une dénonciation en règle des compensations carbone et dans la Tribune de Genève du 2 mars une critique virulente des labels de gestion forestière durable. Tout en notant que le ton criard des manchettes et des titres « Les crédits carbone manquent leur cible » ou « Des labels trompent les consommateurs » était démenti par les nuances apportées par les articles.

Qu’il y ait des tricheurs, rien de bien nouveau. Dans les grands crus de Bordeaux, certains versaient du bas de gamme dans leurs tonneaux, gageant que ça ne se verrait pas. D’autres manipulent les statistiques, ou, pensant déjouer les contrôles, ne paient pas le bus ou ne déclarent pas tout au fisc.

Ce serait un miracle si la durabilité échappait aux faussaires et aux tricheurs. Il faut vraiment éviter de jeter l’enfant avec l’eau du bain et toujours bien séparer les standards de leur vérification – car si on jette le standard, il n’y a plus rien à vérifier. Les articles cités donnent d’ailleurs la bonne réponse : de meilleurs contrôles, des sanctions, ne pas tout laisser aux standards privés mais inscrire les exigences de la durabilité dans la loi.

Mais une impression de trouble demeure et tombe sur un terrain fertile. Il n’y a que trop de personnes que cela arrange de penser que tout ce discours sur la durabilité est flou, peu suivi d’effets concrets, et que, finalement, puisque rien ne semble vraiment crédible, mieux vaut passer son chemin. Si cela peut réduire un peu sa mauvaise conscience de savoir que d’autres polluent davantage que soi, cela ne fait pas avancer la cause…

La réalité : des nuances de gris

L’utilisation constante du terme lourd de sous-entendus et de morale de greenwashing suggère qu’il n’existerait que deux cas de figure : le méchant pollueur ou la parfaite durabilité, la fange du péché ou le nirvana de la pureté. La réalité, nous le savons tous, est faite de nuances de gris. Nous avons quasi toutes et tous un poids carbone, une empreinte écologique, bien trop importantes. Mais ce n’est pas une raison pour ne rien faire, au contraire. Et en parlant de greenwashing à tort et à travers, on met dans un même panier ceux qui se mettent sincèrement en route, et ceux qui n’y comptent pas mais font semblant.

Beaucoup de consommateurs de base se sentent désormais concernés par la durabilité, et beaucoup modifient leurs attitudes devant les exigences des temps. Pour les uns, ce sera moins prendre leur voiture, pour les autres acheter des produits bio, les 3e économisent l’électricité et les 4e visent « zéro déchets »… Peu font tout à la fois. Est-ce pour autant une raison pour traiter de «greenwashing » tous ceux qui sont pas encore bons sur tout? Ce qui compte est de se mettre en marche, pour peu qu’on le fasse sincèrement et que la direction – et aussi le rythme – soient justes.

Au lieu des discours des pharisiens qui attendent que les autres soient arrivés à bon port avant de se mettre en route, apprenons à distinguer entre greenwishing et greenwashing, entre sincère envie de progresser et sombre dessein de tromper son monde.

Pour greenwasher encore faut-il qu’il y ait du green

Car attention, la partie n’est pas gagnée. Pour qu’on puisse « greenwasher », encore faut-il qu’il existe du « green », et que ce green ait une valeur qui le rende désirable. En réalité ces standards sont encore très fragiles, comme on le voit avec les hésitations de la finance durable. Alors il est bien sûr plus simple, plutôt que d’en prendre soin et de travailler à leur essor, d’écraser les fragiles pousses de la durabilité.

Ainsi aux Etats-Unis se déroule actuellement une vraie croisade contre la finance durable. Non pas qu’elle serait en manque de rendement – elle ne l’est pas. Mais au nom d’une idéologie, celle de l’Ecole de Chicago, dont le grand prêtre Milton Friedman disait que le seul but légitime pour une entreprise était de maximiser la mise de fonds de ses actionnaires et investisseurs. Evoquer ses impacts écologiques et sociaux serait quasiment un péché, se mettre hors du périmètre économique, se mêles de choses qui ne concernent en rien ni les financiers ni les entreprises. Seule compte la monnaie sonnante et trébuchante pour les actionnaires, les investisseurs et les prêteurs, car plus ils en reçoivent, mieux la société se porte, puisque tout s’achète – et que ce qui ne s’achète pas n’a pas de valeur.

Cette doctrine de l’irresponsabilité écologique et sociale est bien une des causes majeures des dérives actuelles. Mais la croisade anti-durabilité gagne en puissance. Plusieurs Etats des Etats-Unis comme le Texas, la Floride et d’autres boycottent et dénoncent la finance durable, coupable de s’éloigner de l’orthodoxie. Et cerise sur le gâteau, le Congrès américain vient d’interdire ce 1er mars aux caisses de pension de passer leurs investissements au crible de la finance durable. Alors oui en effet plus de risque de greenwashing, dès lors que le green est mort et enterré – et nous avec !

Tibet : de la commémoration de la déclaration d’indépendance au réveil de l’ONU

Deux dates marquantes pour le Tibet ce mois de février: le 13 février, commémoration de la déclaration d’indépendance de 1913. Et le 6 février, dénonciation par l’ONU de l’ethnocide perpétré par le pouvoir chinois contre le peuple tibétain.

Un accident de l’histoire lourd de conséquences

Voici 110 ans le chef spirituel et politique d’alors du Tibet, le 13e Dalaï-Lama, proclamait l’indépendance de droit de son pays, à partir de son indépendance de fait. En effet, pendant des siècles, les empereurs chinois avaient bien d’autres choses à faire que de venir imposer leur loi au Tibet, lointaine marche de l’empire. Si bien qu’au début du 20e siècle, au Népal, au Bhoutan, au Tibet et dans d’autres pays en marge des grandes puissances de l’époque, on vivait depuis des siècles en paix, selon un mode de vie traditionnel, loin des turbulences du monde, accroché à ses montagnes et porté par sa spiritualité vécue au quotidien. On s’intéressait, certes, aux évolutions se passant ailleurs – mais de loin et sans obligations quelconques.

Mais un accident de l’histoire plombe depuis 110 ans la destinée de tout un peuple, du peuple tibétain. Un accident de l’histoire ? Oui, la formalisation par les autorités légitimes du Tibet de la situation politique de leur pays par la déclaration d’indépendance de 1913 n’a pas été reconnue par les grandes puissances d’alors, rapidement appelés par le déclenchement de la Première guerre mondiale à d’autres préoccupations. Personne n’était vraiment opposé, mais la demande s’est enlisée sous la pile face aux soucis de l’époque.

La suite est connue : en 1950, ce fut l’invasion du Tibet par l’Armée rouge, puis l’année d’après, l’imposition d’un « Accord en 17 points » dicté par la Chine mais dont au final aucun article n’a été respecté. Pas plus que des décennies plus tard, la Chine ne respectera l’accord signé avec la Grande-Bretagne sur la restitution de Hong-Kong. Le parallèle entre les deux situations est d’ailleurs frappant, puisque dans les deux cas le maintien d’une autonomie politique avait été assurée, mais aucunement réalisée.

Une vague coexistence entre les autorités traditionnelles du Tibet et l’occupant a perduré jusqu’en 1959, et le Dalaï-Lama relate dans son autobiographie Mon pays et mon peuple son combat incessant contre la duplicité du pouvoir chinois. En 1959, la population de Lhassa, sachant son chef spirituel et politique en visite dans le camp militaire chinois implanté dans la capitale, prit peur pour sa liberté de mouvement, et las de l’étreinte croissante de l’occupant, se révolta. Comme 30 ans plus tard sur la place Tien-An-Men, la révolte fut écrasée dans le sang et le Dalaï-Lama n’eut d’autre issue que de fuir son pays, suivi depuis par des dizaines de milliers de ses compatriotes.

Depuis plus de 60 ans, le Pays des Neiges est sous une chape de plomb

Depuis une chape de plomb s’est abattue sur le Pays des Neiges. La création, en 1965, de la soi-disante Région autonome du Tibet, aucunement autonome et ne regroupant qu’une partie de la population tibétaine, n’était qu’une triste mascarade, suivie par la révolution culturelle durant laquelle près de 90% des trésors culturels du Tibet, précieux éléments du patrimoine mondial, ont été détruits.

Les années 1980 furent marquées par un léger mieux, une accalmie durant laquelle certains de ces monuments ont pu être reconstruits et où la Chine semblait développer quelques égards pour les peuples non chinois vivant sous son contrôle. Diverses missions de dialogue entre le gouvernement chinois et des émissaires du Dalaï-Lama permettaient d’imaginer un avenir plus serein. Mais dès 1989 le régime se durcissait à nouveau.

La répression politique débuche sur un ethnocide planifié

Il a fallu rapidement déchanter et à la négation de tout droit humain au Tibet (comme d’ailleurs partout en Chine) s’ajoute désormais une politique d’ethnocide, de destruction planifiée, systématique, de l’identité tibétaine. Des cellules du parti communiste sont implantées dans les monastères, empêchant toute pratique religieuse sereine et obligeant les moines à vilipender ce qui leur est le plus précieux, le Dalaï-Lama ; on ne peut quasiment plus s’y rendre pour y recevoir des enseignements ; les nomades sont sédentarisés de force ; la langue tibétaine est de plus en plus marginalisée et ses défenseurs poursuivis. Même les drapeaux de prière constitutifs de l’identité tibétaine sont – pour cette même raison – désormais interdits.

La situation est en tous points comparable à celle faite au peuple Ouïgour, même si les modalités sont différentes. Et au rapport sur ce sujet rendu in extremis par l’ancienne haut-commissaire aux Droits de l’Homme, correspond aujourd’hui le constat fait par 4 rapporteurs spéciaux des Nations Unies quant au sort du peuple tibétain. C’est d’ailleurs la première fois depuis très longtemps que l’ONU se positionne sur le Tibet.

6 février 2023 : le réveil de l’ONU

Le communiqué de presse de l’ONU du 6 février dénonce une nouvelle escalade dans l’ethnocide orchestré par le pouvoir chinois. « Environ un million d’enfants de la minorité tibétaine sont affectés par les politiques du gouvernement chinois visant à assimiler les Tibétains sur les plans culturel, religieux et linguistique par le biais d’un système de pensionnat, ont averti lundi des experts indépendants de l’ONU. Les enfants de la minorité tibétaine sont donc contraints de suivre un programme d’« enseignement obligatoire » en chinois mandarin (putonghua) sans avoir accès à un enseignement traditionnel ou culturellement pertinent.

Les écoles gouvernementales de langue putonghua ne proposent pas d’étude approfondie de la langue, de l’histoire et de la culture de la minorité tibétaine. « En conséquence, les enfants tibétains perdent leur aisance avec leur langue maternelle et leur capacité à communiquer facilement avec leurs parents et grands-parents en langue tibétaine, ce qui contribue à leur assimilation et à l’érosion de leur identité », ont déclaré les experts.

« Nous sommes alarmés par ce qui semble être une politique d’assimilation forcée de l’identité tibétaine à la majorité dominante Han-chinoise, par le biais d’une série d’actions oppressives contre les institutions éducatives, religieuses et linguistiques tibétaines », ont déclaré les experts. Selon eux, ces politiques sont contraires à l’interdiction de la discrimination et aux droits à l’éducation, aux droits linguistiques et culturels, à la liberté de religion ou de croyance et aux autres droits des minorités du peuple tibétain ». Une lettre détaillée avait été adressée en date du 11 novembre dernier par les 4 rapporteurs spéciaux ministre chinois des affaires étrangères, mais aucune réponse n’est jamais parvenue.

Qu’il s’agisse du peuple Ouïgour, des citoyennes et citoyens de Hong-Kong, de la population de Taïwan qui s’inquiète à juste titre de l’agressivité croissante de Pékin, des Tibétaines et Tibétains et du peuple chinois lui-même, la source de leurs malheurs et des maltraitances quotidiennes qu’ils subissent est toujours la même : le pouvoir absolu d’un régime pour qui démocratie, droits de l’homme et libertés publiques sont autant de maux à éradiquer à la source. Espérons que la dénonciation de l’ONU soit de bonne augure pour l’année du lièvre d’eau, qui commence selon le calendrier tibétain ce 21 février.

Populisme : et si on essayait l’éducation ?

6 janvier 2021: tentative de coup d’Etat à Washington, un président battu soutient en sous-main une horde d’émeutiers persuadés qu’il a gagné et désespérés qu’on leur vole leur victoire. 8 janvier 2023: tentative de coup d’Etat à Brasilia, un président battu soutient en sous-main une horde d’émeutiers persuadés qu’il a gagné et désespérés qu’on leur vole leur victoire…

A chaque fois, la démocratie l’a emporté de peu, soulignant que populisme et peuple sont deux choses différentes. Et deux fois : d’abord, l’autocrate en puissance et pyromane écologique et social avéré a perdu, puis le coup de force pour annuler le vote populaire a échoué. Mais on a senti le vent du boulet et, surtout, rien n’est garanti sur la durée.

Ce ne sert à rien de traiter les insurgés de fascistes, ils ne savent même pas ce que c’est ; il vaut mieux se demander d’où viennent leurs certitudes et leur désespoir. En sont en tout premier responsables les démagogues qui ont soufflé sur la braise en abusant de leur autorité morale de présidents pour répandre d’effrontés mensonges durant tout leur mandat, et au final sur leur prétendue victoire volée. Ainsi, interviewé par Le Temps (édition du 9 octobre 2020), un analyste américain a qualifié Donald Trump d’homme aux 20’000 mensonges : « Donald Trump a menti 20 000 fois en près de quatre ans à la Maison-Blanche».

Comment expliquer l’attractivité des faux leaders ?

La question qu’il faut poser est bien celle-ci : comment se fait-il que ces personnages amoraux, narcissiques, fluctuants, irrespectueux des procédures d’un Etat de droit, vulgaires, exercent une telle capacité de séduction sur la moitié de la population des deux Etats les plus importants du continent américain ? Une moitié, c’est énorme, une moitié que le mensonge n’effraie pas, une moitié constituée de personnes qui paraissent compenser leur statut précaire, leurs déceptions et frustrations devant leur sort en idolâtrant des personnages qui n’ont jamais rien fait pour eux sinon remplacer leur propre faiblesse par un cocorico nationaliste permanent. En s’identifiant à leur sans-gêne et en applaudissant à leur excès, ils confondent vantardise et manipulation, et leadership. Sans parler de la politique totalement anti-écologique qui est au cœur de la façon de voir le monde de ces deux présidents déchus.

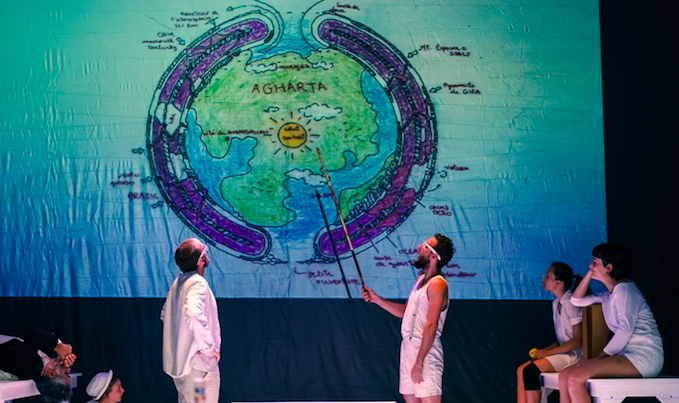

A ce sujet, la montée en 2021 du mouvement anti-vax, qui a touché semble-t-il un bon tiers de l’opinion dans les pays industrialisés, a révélé un fossé abyssal entre une « base » hypercritique, frustrée, qui considérait une petite piqûre comme un véritable viol ( !), et qui croit dur comme fer au complot mondial (pas juif, mais on n’en est jamais bien loin…), et une « élite » scientifique, économique et politique. La défiance est colossale et l’on croit volontiers n’importe quel charlatan plutôt que ce qui est scientifiquement établi (ou non). On s’échange à qui mieux mieux des vidéos pleines d’insinuations, de fausses certitudes et d’approximations, « prouvant » que les pyramides d’Egypte ont été construites par les Atlantes (ou, au choix, les Lémuriens), répercutant les fantasmes hallucinants du Q-Anon, niant avec force images tronquées qu’on a été sur la Lune. Aujourd’hui, une partie significative des jeunes (et des moins jeunes – même des pilotes d’avion) croient que la Terre est plate, voire qu’elle est creuse (théorie dite de l’Agharta).

D’où vient ce tsunami de remise en question de toutes les certitudes qu’on croyait évidentes, prouvées, admises comme base et tronc commun du dialogue entre humains? Complotistes, climatosceptiques et créationnistes se donnent la main dans cet univers obscur, ce Darknet de la pensée. Certes la science avance par remises en question, discussions, contestations, mais pas comme ça! Et le plus paradoxal est que ces gens se sentent réellement en dictature en Occident, tout en cultivant un faible pour Poutine et la gouvernance chinoise – alors que, dans ces pays, la moindre mise en doute de la parole officielle peut très vite vous mener en prison pour un bon moment. Crise d’adolescence, où la contestation de l’autorité cache en réalité une nostalgie d’autorité ? Là aussi, on adoube les faux leaders. Et très peu d’anti-vax se sont échauffé.e.s sur l’omniprésence dans l’environnement – et donc dans le vivant et notre organisme – de toute une kyrielle de micropolluants chimiques… infiniment plus dangereux qu’un vaccin.

Un reflet des turpitudes de notre temps

A la base de tout cela, une immense ignorance : de comment fonctionne la société et une démocratie ; que les choses ne sont pas noires ou blanches ; que chacun a une responsabilité à prendre ; qu’il faut étudier les faits et demander des preuves avant de s’indigner de tout et de rien. Ignorance aussi de comment fonctionne la méthode scientifique. Et le tout sur le ton de l’émotionnel, du procès d’intention, dans une incapacité de prendre du recul et de se situer parmi le flot d’informations et d’opinions qui nous envahit de toutes parts. Et bien sûr avec la croyance implicite que ceux qui nous dirigent (« eux ») sont « méchants » et que les « gens ordinaires » et de bon sens (« nous ») sont « bons ». Oui une immense distance s’est creusée, et le long de la fracture sociale s’est ouvert un béant fossé culturel. La démocratie est ce qu’on en fait et ce n’est que quand le « eux » fait place au « nous » qu’une société est en accord avec elle-même.

En parlant avec des anti-vax pro-Poutine, la première chose qui m’a frappé est leur ignorance totale de l’histoire, notamment de la Russie, mais aussi plus généralement de celle du 20e siècle. Et moins on en sait, plus on est péremptoire sur ce qu’on croit savoir !

Et si tout cela n’était pas un produit de notre extrême individualisme, qui laisse croire que tout est permis, tout est possible, que le lien social n’existe pas mais uniquement sa propre personne, son propre clan, sa propre bulle; du sentiment d’abandon des précarisés ; d’une société où la compétition est reine et qui promet à chacun.e qu’il ou elle peut gagner mais qui se révèle avant tout une fabrique de perdants ? De l’absence de sens de la fuite en avant vers le toujours plus haut, plus vite, plus en tout ? D’un besoin de repères et d’exemplarité ? Les excès de notre société de consommation inégalitaire poussée à l’extrême ne détruisent pas seulement les équilibres écologiques qui nous permettent d’exister, mais aussi les repères émotionnels et moraux d’une société. Si la pub peut dire n’importe quoi, pourquoi moi n’ai-je pas le droit moi aussi de dire ce qui me passe par la tête ?

Le plus important : apprendre à raisonner

Finalement tout cela est le signe que quelque chose de fondamental est à corriger dans la manière de concevoir l’éducation, la formation, en vue d’une saine compréhension des choses. Car, ainsi que le disait très justement Edgar Morin dans La Voie pour l’avenir de l’humanité, « notre mode de connaissance parcellarisé produit des ignorances globales ». Il est sans doute temps de réfléchir non seulement à ce que nous laissons à nos enfants et petits-enfants, mais comment nous leur transmettons les clés des savoirs et des savoir-faire nécessaires pour que notre époque ne tourne pas au cauchemar.

COP biodiversité, espoir ou déception ?

A la surprise générale, la COP 15 des Etats partie à la convention des Nations Unies sur la biodiversité n’a pas débouché sur rien. Au contraire, un document assez précis et comprenant des valeurs chiffrées, a pu être adopté, de plus dans les délais fixés et sans les prolongations usuelles qui sont toujours le signe de désaccords persistants.

Que faut-il entendre par conservation ?

Reste que la notion de conservation et la valeur de 30% du monde à placer en zone protégée interpelle. Que va-t-il se passer avec les 70% restants, tout y serait-il permis, ou presque ? Les livrer à une exploitation démesurée ne serait pas du tout une bonne idée. Et en quoi consiste la protection ? Comment éviter que ce soit une coquille vide ou alors qu’on en expulse les êtres humains, qui souvent y vivent depuis des millénaires et dont la présence participe du maintien d’équilibres écologiques importants ? Les droits des peuples autochtones sont eux ainsi à protéger – par contre pas ceux de l’exploitation minière, de la surpêche ou de toute autre forme de gestion non durable. Un partage du territoire entre « tout » ou « rien » poserait fortement question.

La logique demande qu’on parte des besoins des espèces animales et végétales qui peuplent notre Terre et dont les effectifs globaux et locaux fondent dangereusement, un peu comme fondent les glaces du monde. Elles ont besoin, en effet, de refuges suffisamment vastes qui leur assurent leur capacité de reproduction et de survie en tant qu’espèces. Elles ont besoin de corridors de biodiversité, et donc qu’on leur garantisse et rétablisse une infrastructure écologique digne de ce nom. Cela peut en effet constituer ce petit tiers de la surface de la Planète, mais en exclure par principe tous les humains ne semble ni praticable, ni judicieux.

Partager les espaces avec les espèces

Mais il ne faut surtout pas imaginer livrer le reste de la surface terrestre à un saccage inconsidéré. C’est l’ensemble de la biosphère qu’il nous faut partager avec les autres espèces peuplant notre petite planète. Comme la politique climatique, la politique de la biodiversité repose essentiellement sur des changements de pratiques au niveau des méthodes agricoles et sylvicoles et de la manière de bâtir et de gérer notre patrimoine immobilier et nos infrastructures. Il s’agit aussi de réduire la pollution de l’environnement par les substances de synthèse (molécules écotoxiques, matières plastiques) et la surexploitation des espèces terrestres et marines.

C’est la seule manière de préserver les multiples fonctions écosystémiques de la biodiversité sans lesquelles nous ne pourrions guère survivre dans des conditions acceptables sur cette Terre. Et tout cela est, en substance, le contenu du document adopté le 19 décembre à Montréal, intitulé “Faire la paix avec la nature.”

Mais l’humanité sera-t-elle capable de modifier ses manières d’utiliser et surtout d’abuser d’une nature qu’inconsciemment nous considérons encore, comme les conquérants des siècles passés, comme illimitée alors qu’elle est désormais terriblement fragilisée ? Le poids de nos créations dépasse à l’ère de l’anthropocène celui de tous les êtres vivants, qui, lui, se trouve divisé par deux !

Une grande réticence à modifier nos pratiques

De manière plus générale, nous avons connu cette année, avant la COP biodiversité en décembre, en mai celle sur la désertification et en novembre celle sur le climat. Quels qu’en soient les résultats, la vraie question est ensuite leur mise en œuvre. On l’a vu avec l’Accord de Paris, on n’arrive pas à changer vraiment de trajectoire, du moins pas suffisamment et suffisamment vite. Les résistances au changement sont énormes. Alors qu’en termes d’emploi, les choses sont claires, la transition vers un usage durable des ressources en fait en effet disparaître de nombreux – mais en crée davantage. Et que la finance durable qui en est le moteur permet des rendements tout à fait honorables (et s’ils ne sont pas abusifs, tant mieux), ce que de nombreux financiers refusent toujours de prendre en considération.

En termes d’emplois, en septembre 2019, l’ONU annonçait que 380 millions de nouveaux emplois pourront être créés d’ici 2030 par la réalisation de l’Agenda 2030. L’Agence internationale pour les énergies renouvelables indique qu’aux États-Unis, on compte huit fois plus d’emplois dans les énergies renouvelables que dans le charbon. L’OIT estime que par la transition énergétique, on gagnerait 18 millions d’emplois (25 millions nouvellement créés et 7 perdus), et 7 millions par l’économie circulaire (71 millions de perdus et 78 de créés). Rien que dans notre pays, il manque 400’000 travailleurs pour monter des panneaux solaires et isoler nos bâtiments…

Quelques hypothèses pour expliquer notre refus du changement

Que se passe-t-il pour qu’on reste aussi englués dans des pratiques destructrices, qui nous rendront la vie de plus en plus difficile sur notre Terre, la seule que nous ayons ? J’ai essayé d’y répondre dans mon livre « L’humanité à la croisée des chemins » paru l’an dernier : « Les raisons de cet écart de moins en moins supportable entre discours et actes, analyses et réalisations, de ‘cette cécité face au futur’ comme le formule Sébastien Bohler dans le ‘Le Bug humain’ sont multiples :

- la posture de non-intervention de l’État, limitant la durabilité aux engagements volontaires ;

- les nombreuses rentes de situation, le lobbyisme qui en résulte et la faiblesse des décideurs politiques ;

- une économie habituée à ne pas se sentir responsable de ses effets écologiques et sociaux ;

- la méconnaissance, soutenue par une artificialisation croissante de notre quotidien, du fonctionnement des cycles naturels et donc des dangers inhérents à leur fragilisation ;

- l’attachement à un mode de vie consumériste et presse-bouton.

Alors que pour d’aucuns ce qui est fait au monde est fait à moi, d’autres peinent à faire les liens entre leur vie personnelle et la destinée collective ou ne s’y intéressent pas :’les problèmes du monde sont considérés comme lointains et sans rapport avec les drames de nos vies personnelles (…). Les problèmes des autres peuples, autres nations, et autres espèces ne nous concernent pas’ relèvent Joanna Macy et Chris Johnstone dans ‘L’Espérance en mouvement’. Pour Edgar Morin, ‘notre mode de connaissance parcellarisé produit des ignorances globales.’

En effet, la manière dont on voit le monde décide de la manière dont on y agit… et les dérèglements du monde ne sont que le reflet de nos propres dérèglements. Pour beaucoup, le sentiment du lien avec la nature s’estompe et nous oublions d’où vient l’eau, la nourriture, l’air, la fertilité naturelle du sol ; on détruit la planète aussi parce qu’on ne sait pas comment elle fonctionne, qu’on s’en sent détaché.

Pierre Rabhi confiait être ‘souvent stupéfait par l’ignorance du citoyen à l’égard de la terre à laquelle il doit sa survie alimentaire’. S’y ajoute la « pensée à l’extrême court terme (…), phénomène assez récent (…), liée à une accélération de notre expérience du temps», ajoutent les auteurs de ‘L’Espérance en mouvement’. On retrouve aussi une confiance excessive en les possibilités réparatrices de la science et de la technique. Relevons aussi que ni le changement climatique, ni la perte de biodiversité n’ont – pour l’instant – d’effets insupportables sur le quotidien de la plupart des habitants du monde industrialisé.

Enfin, les soucis du quotidien peuvent devenir écrasants et prendre toute l’attention disponible : santé, logement, famille, revenu, emploi, situation sociale, et on peut estimer que le reste n’est pas de sa responsabilité, mais de celle des décideurs. Ce qui peut être un réflexe juste – mais que faire quand les décideurs ne font pas leur travail ? »

La COP 27 a tourné à la farce

Tenue dans un Etat policier qui a tout fait pour isoler la COP de la réalité du pays, la 27e du nom entrera dans l’histoire comme une gigantesque farce. Non seulement les lobbyistes des énergies fossiles s’y sont infiltrés par centaines, mais c’est bien la première COP où la volonté de réduire les émissions mortifères de CO2, à la durée de vie dans l’atmosphère d’un siècle, reculait.

De l’action sur les causes au dédommagement des effets

Pas moyen d’obtenir un plan clair de désengagement des énergies fossiles, ni de la part des pays producteurs, ni de ceux qui refusent de baser leur développement sur les énergies renouvelables et la sobriété énergétique. Les grands pollueurs que sont aujourd’hui la Chine et dans une mesure moindre l’Inde ont tout fait pour focaliser le débat sur le financement, par les pays industrialisés historiquement responsable du réchauffement climatique, de la réparation de ses effets, prenant en otage les pays directement menacés par celui-ci.

Sous couvert de justice climatique, on a ainsi déplacé le curseur de la limitation des émissions au dédommagement de leurs effets. Et la réaffirmation de la cible de l’Accord de Paris n’a été obtenue que d’extrême justesse.

Autant dire que la fonte globale des glaces et du permafrost, l’augmentation du niveau des océans, les sécheresses, canicules, incendies massifs de forêts et inondations tout aussi massives vont continuer de plus belle. La recette est diabolique : le mode de développement carboné peut continuer, puisque ses conséquences économiques seront facturées aux pays industrialisés.

Les COP, indispensables révélateurs

Pourtant ce serait une grave erreur de renoncer à ces rencontres annuelles; elles permettent précisément de prendre la mesure de l’état des volontés politiques et d’attribuer clairement les responsabilités. Et nous avons eu de la chance ce mois de novembre 2022: Trump n’est pas encore de retour et Bolsonaro a été battu. Sinon les deux grands Etats d’Amérique, dont ces deux personnages représentent la face climatosceptique et climatodestructrice, auraient eu plaisir à joindre leur voix à celle de la Chine, de l’Inde et de l’Arabie saoudite.

Ces COP sont aussi toujours accompagnées de nombreux rapports et synthèses scientifiques, contrastant de plus en plus fortement avec ce qui se dit et se décide lors de ces rencontres.

Sols, climat et biodiversité ont partie liée

Ainsi en mai, s’est tenue la COP de la convention sur la lutte contre la désertification, accompagnée de la publication d’un rapport de son secrétariat, « Perspectives territoriales mondiales ». Selon ce rapport, 40% des terres sont désormais dégradées, impactant la moitié de l’humanité alors que voici 5 ans seulement, leur part était de 25%. Il souligne le lien direct entre la dégradation des capacités productives des sols et des écosystèmes, et celle des conditions de vie des populations, conduites à s’entasser dans les bidonvilles, voire à migrer plus loin.

«À l’échelle mondiale, les systèmes alimentaires sont responsables de 80% de la déforestation et de 70% de l’utilisation de l’eau douce. Ils constituent aussi la principale cause de perte de biodiversité terrestre. La santé des sols et la biodiversité sous terre – la source de presque toutes nos calories alimentaires – ont été également largement négligées par la révolution agricole industrielle du siècle dernier » relève ce document.

Dans deux semaines se tiendra la COP de la convention sur la biodiversité, là aussi sur fond d’érosion accélérée de nos bases d’existence. En octobre a paru, comme tous les deux ans, le rapport «Planète Vivante» édité par la société zoologique de Londres et le WWF international. La perte de la biodiversité est suivie à travers de 32’000 populations représentatives de 5’230 espèces de vertébrés (mammifères, poissons, oiseaux, amphibiens et reptile). Entre 1970 et 2018 ces populations ont diminué de 69% et les populations des espèces des eaux douces ont décrû de 83%.

La réduction des effectifs précède la réduction du nombre des espèces. Sur 147’515 espèces suivies par l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) 41’459 sont menacées, soit 13% des oiseaux, 27 % des mammifères, 34% des conifères et 41 % des amphibiens. Sur les 8 millions d’espèces vivantes connues, 1 million vont disparaître durant ces prochaines décennies.

Les liens sont évidents entre sols, climat et biodiversité, et ces 3 conventions dites de Rio l’avaient déjà souligné lors de leur adoption au début des années 1990.

Du déni au refus

Le mécanisme du déni de ces enjeux malgré la nécessité constamment réaffirmée que « des changements fondamentaux dans la façon dont les sociétés produisent et consomment sont indispensables pour réaliser un développement durable à l’échelle mondiale » s’est passé en trois phases.

La première phase a été la contrition et l’autoflagellation sans suite. Le meilleur exemple en a été le cri du coeur de Jacques Chirac en 2002 au Sommet mondial du développement durable de Johannesburg: «Notre maison brûle et nous regardons ailleurs » – attitude dont il a n’a cessé d’être le parfait représentant.

La deuxième fut celle des engagements excellemment formulés mais que la plupart de ceux qui les prononcent n’ont aucune intention d’appliquer. On peut citer ici l’Agenda 2030 des Nations Unies, le droit à l’eau et à l’assainissement adopté en 2010 par l’Assemblée générale de l’ONU, ou encore les divers engagements pris en matière de biodiversité (Déclaration d’Aichi notamment).

Et le 3e stade est celui de la franche opposition. C’est la phase dans laquelle nous nous trouvons actuellement ; tant les Etats que les opinions publiques sont divisés et les partis populistes engrangent leurs voix aussi sur le thème « touche pas à mon mode de vie ».

Faire sa part quoi qu’il arrive

Que faire devant ce blocage, qu’on ressent fortement aussi chez nous dans les polémiques sur la circulation automobile, les produits carnés ou les éoliennes, par exemple ? Ce qui a changé en 30 ans, depuis l’entrée en vigueur des conventions de Rio, est la position de la technique et de l’économie. Comme Bertrand Piccard le souligne à juste titre, les solutions techniques et sociétales sont là, leur bilan écologique, économique et social est excellent. De plus en plus de personnes les appliquent, les proposent, s’y identifient.

Si nous roulions moins, avec un meilleur taux d’utilisation et des véhicules moins puissants, si nous ne mangions que de la viande d’herbivores se repaissant d’herbe de proximité, ce serait déjà une bonne avancée. Nous sommes libres de boycotter les produits nocifs et de promouvoir ce qui est bénéfique. Au niveau des collectivités locales, des acteurs économiques, le changement est en nos mains, quel que soit le spectacle que donnent les acteurs nationaux et globaux. Et « faire sa part » peut être aussi une façon de « sauver sa peau ».

La pandémie du populisme: quelle folie a donc saisi le monde?

Voici peu d’années encore, on envisageait un essor large de l’Etat de droit, de la durabilité et des droits humains. Désormais, plus de la moitié de l’humanité vit dans des régimes autoritaires voire franchement dictatoriaux : Iran, Chine, Russie, Afghanistan, Egypte, Turquie, Birmanie, pour n’en nommer que quelques-uns. Les dirigeants de ces Etats ne se gênent pas d’affirmer que l’Etat de droit ou la démocratie seraient des impostures néocolonialistes inadaptées aux cultures non occidentales… mais se gardent bien de questionner leurs peuples à ce sujet.

Et dans les Etats connaissant (encore) la démocratie, une part croissante de l’électorat vote pour des formations dites populistes, dont les contenus politiques oscillent entre la droite nationale et l’extrême-droite. Les théories du complot les plus délirantes allant des terre-platistes aux hallucinations du Q-Anon font fureur, on se méfie de tout et les évangélistes radicaux, véritables islamistes de la chrétienté, propagent le culte de l’enrichissement individuel, de la destruction accélérée de la nature et de la famille traditionnelle comme seule forme de partenariat possible.

L’Inde pluriculturelle est aux mains de suprémacistes hindouistes, descendants directs des assassins de Gandhi ; en Suède l’extrême-droite est en position influente ; elle gouverne en Italie, en Hongrie et en Pologne et se tient en embuscade en France, en Espagne ou aux Pays-Bas. Dans quelques jours, nous saurons ce qu’il en est des Etats-Unis, du Brésil et d’Israël. Quelle folie a donc saisi le monde ?

Tout pour aggraver les problèmes

Le sans-gêne règne : simplifications abusives et propos agressifs activent un émotionnel négatif, libèrent les préjugés, cultivent les approximations, opposent «eux» et «nous», flattent le conservatisme social, attisent les ressentiments, propagent la loi du plus fort. Les fake news pullulent et les médias dits sociaux relayent largement tout et son contraire.

La nature n’est aucunement comprise comme un système productif essentiel à nous tous, à gérer avec prudence et équité ; au contraire, il faut la conquérir, la «civiliser», l’exploiter à outrance. Feu donc sur les défenseurs de l’environnement. Les inégalités sociales, on s’y intéresse essentiellement pour les frustrations qu’elles génèrent. Feu sur la gauche et les programmes de lutte contre l’exclusion et la pauvreté.

La cohabitation des peuples n’existe que sous forme de rapport de forces entre nations d’un seul bloc, mythifiées, alors que toute l’histoire de l’humanité démontre leur caractère évolutif, pluriel, divers. Au nom d’une souveraineté nationale sans partage, feu sur les institutions supranationales – sans lesquelles pourtant il n’y a pas d’espoir de pouvoir traiter les déséquilibres majeurs de cette Planète, feu sur l’étranger, feu sur les «autres» – au nom de ce que «nous» sommes.

On prône une politique nataliste, fait l’apologie de la «virilité» et de la femme au foyer – ce qui n’empêche pas certains partis populistes d’être dirigés par des femmes (en effet l’hypocrisie ne gêne en rien les populistes)… Feu donc sur l’homosexualité, le féminisme, le droit à l’avortement.

Cerise sur le gâteau : une aversion pour la démocratie et une attirance perverse pour les «hommes forts» et la dictature. Trump a pu, sans perdre aucun de ses soutiens, dire de son «collègue» de Corée du Nord que c’était un «nice guy», ceci dans une Amérique où l’anticommunisme reste un réflexe quasi reptilien. La plupart des populistes se pâment devant la gouvernance russe ou chinoise, alors que la moindre critique – dont ils usent et abusent en Occident – les y conduirait directement en prison, bradant au passage ce que nous avons de plus précieux.

Mais comment cette mixture délétère a-t-elle pu séduire si largement ?

Comment se fait-il que devant la montée des inégalités et de la précarité, à partir de l’épuisement du modèle des Trente Glorieuses et d’un libéralisme débridé, beaucoup de «perdants de la mondialisation» ont choisi de donner sa chance à l’extrême-droite ? Extrême-droite qui ramasse ainsi la mise d’une société divisée, hantée par la dégradation des conditions de vie, sans projet rassembleur, où le culte des gagnants côtoie la fabrique des exclusions – alors qu’elle ne défend en rien concrètement les intérêts de ces mêmes perdants. Le vote pour le Brexit, pour Trump, le RN en France ou l’AFD en Allemagne l’illustre clairement.

Qu’ont fait de faux la gauche, les démocrates, depuis toujours les défenseurs avisés et attitrés des moins favorisés, pour en arriver là ? Un élément de ce divorce est que beaucoup des personnes professant des idées humanistes et favorables à l’égalité de chances, et donc en principe les meilleurs relais des catégories défavorisées, ne font pas partie de ces catégories. Ils vivent autrement qu’elles, se nourrissent à d’autres sources, habitent d’autres lieux, sont moins dans la contrainte de l’immédiateté, ne partagent pas leur quotidien – ce qui ne les empêche pas d’en parler avec compétence.

Le milieu populaire ne se braque d’ailleurs pas contre la sollicitude de personnes mieux situées, mais il faut qu’il y ait la relation interpersonnelle, la connaissance, l’empathie, le contact, la parole chaleureuse, compréhensive et compréhensible, le lien émotionnel. Sinon il pourra ressentir ces personnes comme une abstraction, lointaine, bien différente de lui et de la lutte quotidienne pour l’emploi, le logement, la sécurité, des difficultés de cohabitation de personnes aux habitudes et origines différentes. Et quand cette «élite» invoque une «ouverture» dont, au contraire du «petit peuple», elle ne craint rien, celui-ci cherche refuge dans une communauté nationale mythifiée.

Mais il n’y a pas que le sentiment d’être objet et non sujet du discours. Il y a aussi le discours lui-même. Le rejet d’une gauche perçue comme «bien pensante» est aussi fondé sur des options différentes en matière de mode de vie et le sentiment qu’on n’est pas reconnu, regardé de haut ou de travers – voire pas du tout. Par exemple lorsqu’un Président «de gauche» qualifie des populations défavorisées de « sans dents » comme si cela était de leur faute, ou une Hillary Clinton de «déplorables».

Une gauche mal prise

Sur un certain nombre de sujets qui inquiètent, la gauche est soupçonnée de préférer l’étranger à l’habitant, l’arrivant au résident ; celui qui est «différent» à celui qui est dans le moule majoritaire ; l’»assisté» au working poor. Il est indispensable de dissiper ces malentendus.

Il y a une grande différence entre être fier de son identité, souvent multiple d’ailleurs, de ce qu’on est et de son parcours, et un nationalisme agressif et niveleur. La gauche a-t-elle toujours fait cette distinction ?

La question de la sécurité n’a pas été un thème majeur d’une gauche visiblement mal à l’aise avec les notions de répression, de peine et de remise dans le droit chemin. La sécurité pour toutes et tous est un droit qui doit s’exercer dans le strict respect de l’État de droit. Ne pas sembler l’assumer a alimenté dans des quartiers las des petits et gros larcins un ressenti de mépris et d’abandon ; dénier ce droit aux plus fragiles est en effet une inégalité. Et le sentiment d’injustice reste à vif.

Concernant la migration et les migrants, dans le milieu populaire, on est certes prêt à partager, ayant souvent soi-même vécu la dure expérience de la migration. Mais on ne veut pas être seul à le faire et ne veut pas être dupe d’un discours moralisateur dans lequel on craint d’être oublié dans ses besoins. Et on veut que les arrivants d’une autre culture ou religion aient à faire de vrais efforts d’adaptation. Il ne faut pas occulter ces difficultés.

A cet égard, le débat sur la burqa, où des féministes défendaient au nom de la tolérance religieuse le droit d’arborer ce signe de soumission, a contribué à nourrir la confusion entre islam et islamisme promue par l’extrême-droite pour propager son fantasme de la non-intégrabilité des personnes musulmanes.

Pour une sérénité retrouvée

Seul un engagement réel, au-delà des phrases convenues et creuses, contre les inégalités sociales et la précarité, pour la justice climatique (chacun devant contribuer à la transition à la hauteur de ses responsabilités, ni plus ni moins), le déploiement des emplois de la durabilité ainsi que des conditions d’une bonne cohabitation entre humains de cultures diverses permettra au milieu populaire d’être pleinement rassuré, reconnu et respecté tel qu’on est.

Ce serait le point de départ d’une sérénité politique retrouvée, d’une réconciliation entre le milieu populaire et des « élites » qui prendraient alors leurs responsabilités. Il en va du vivre ensemble sur cette Planète. Et peut-être que l’Europe parviendra-t-elle à être perçue comme un espace animé par un patriotisme européen, solidaire à l’interne et à l’externe car seul, aucun des Etats du continent ne saurait peser face aux puissances qui se disputent le monde.