Ce 25 septembre, pour la 3e fois d’affilée, l’Union suisse des paysans (USP) a réussi à faire rejeter une réorientation des pratiques agronomiques dominantes: en juin 2021, l’interdiction progressive des pesticides de synthèse ; maintenant, la réduction des effectifs d’animaux. A chaque fois, il s’agissait de généraliser, avec des délais d’adaptation longs, les standards du bio – qui ont fait leurs preuves techniquement, y compris en termes de rémunération correcte du producteur. A chaque fois, on a préféré s’enfermer et s’enferrer dans l’approche quantitative plutôt que d’aller vers le « moins mais mieux ».

La révision de la politique agricole menacée

Ces résultats ne sont pas de bon augure pour la nécessaire révision de la politique agricole, que le Conseil fédéral a décrites dans son Message relatif à l’orientation future de la politique agricole à partir de 2022 (PA 22+). Le moins qu’on puisse dire est que ses propositions de modifications de la loi sur l’agriculture furent fraîchement accueillies par un lobby agricole voyant d’un mauvais œil que l’on mette en exergue son bilan écologique insuffisant. L’objectif politique de l’USP semble bien être de sanctuariser les soutiens étatiques (fournissant aujourd’hui la moitié du revenu paysan) avec le moins de conditionnalités possibles. Cela s’appelle, pour rester dans la métaphore agricole, vouloir le beurre et l’argent du beurre, et la laitière en supplément…

Le Message constatait en effet que les objectifs environnementaux fixés à l’agriculture n’ont pas été atteints. Il relève notamment des quantités excessives d’ammoniac «dans presque 90 % des sites forestiers, dans pratiquement tous les hauts-marais, dans les trois quarts des bas-marais et dans un tiers des prairies sèches et pâturages secs riches en espèces » (p. 30) et des résidus importants d’azote et de phosphore dans les eaux, y compris souterraines, et les sols. Il souligne également que, malgré les efforts faits, «le recul de la biodiversité n’a pas pu être enrayé» (p. 102).

Dès lors, le Conseil fédéral demande de «diminuer les pertes d’azote et de phosphore d’au moins 10% d’ici à 2025 et de 20% d’ici à 2030» (p. 66) et également de «réduire la dépendance de la production agricole vis-à-vis de matières premières non renouvelables comme les énergies fossiles et le phosphore» (p. 36).

Finalement l’examen de la PA 22+ fut suspendu en mars 2021 dans l’attente d’un positionnement du gouvernement sur, notamment, « la transformation de la politique agricole en une politique globale visant à promouvoir l’alimentation saine et la production durable de denrées alimentaires ». Le rapport demandé par le Parlement est daté du 22 juin 2022 et intitulé « Orientation future de la politique agricole ».

Au sein de l’UE, les mêmes mécanismes de blocage du verdissement de la Politique agricole communautaire (PAC) sont à l’oeuvre, au risque d’endommager toujours plus les systèmes naturels dont l’agriculture a pourtant besoin: une biodiversité fonctionnelle, de l’eau en suffisance, des sols fertiles grâce à l’activité de leurs microorganismes, une agrobiodiversité assurée et des conditions climatiques propice à la production.

La hantise de manquer

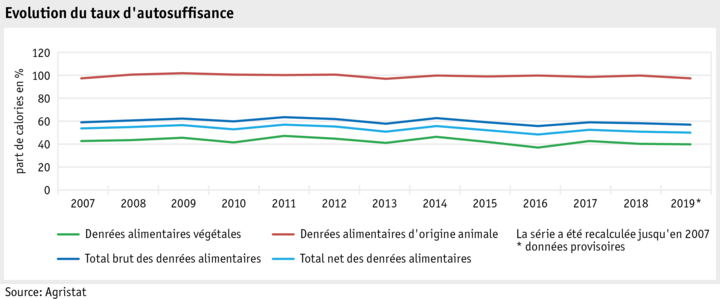

Il est temps de déconstruire l’idéologie qui continue d’obséder et de polluer le mental agricole et qui est à la base de la logique quantitative. Elle est directement issue du Plan Wahlen et se nourrit de la crainte ancestrale de manquer. Il est vrai que l’autosuffisance alimentaire de la Suisse est faible : de 50% en moyenne de toutes les filières. C’est 50% aussi pour la volaille, les œufs et les légumes, un tiers pour les huiles végétales et un quart pour les fruits. Et nettement mieux pour les produits laitiers et la viande, les pommes de terre et les céréales.

Mais il y a des parades, et pas des moindres. Ainsi, si on pouvait réduire les importations de phosphates, d’énergies fossiles et de suppléments alimentaires pour les animaux (1,3 mio de t/an, un doublement en 20 ans), elle s’approcherait des 60%. Si on parvenait à diminuer les pertes entre « la fourche et la fourchette » qui s’élèvent à 2,8 millions de t/an, soit 330 kg/personne/an ou 1 kg par jour (pour moitié entre le champ et le distributeur, pour moitié entre ce dernier et le consommateur), on augmenterait encore d’un cran l’autosuffisance. Et si on s’en tenait aux recommandations des nutritionnistes, qui sont de 2400 kcal/jour/personne – alors que nous en ingérons en moyenne 3200, on parviendrait presque à l’autonomie…

Les pronostics démographiques partant d’une population de 10,5 millions d’habitants pour 2050, soit une augmentation de 1,7 million en moins de 30 ans, cela ne suffira toutefois pas. Améliorer encore le taux d’autoapprovisionnement passera par une réduction des surfaces dévolues aux fourrages animaux (« moins de 40 % des terres cultivées sont dédiées à l’alimentation humaine », lit-on en p. 5 du rapport), car il est infiniment plus rationnel d’utiliser ces surfaces pour produire des aliments végétaux pour la population plutôt que de la viande (il faut environ 10 kilos de nourriture végétale pour constituer 1 kg de viande de bœuf)…

Manger mieux et préserver les facteurs de production

Se limiter pour la production animale à nos pâturages dont c’est historiquement et naturellement le rôle est ainsi bien plus cohérent et permettrait à notre production agricole de se rapprocher des préconisations nutritionnelles. Dans son rapport du 22 juin, le Conseil fédéral constate en effet que « la population suisse se nourrit de manière non équilibrée, consommant trop de sucre, de sel, d’alcool, de graisses animales et de viande, et pas assez de produits laitiers, de légumineuses, de fruits et de légumes » (p. 47).

La phrase « Il convient d’accroître la contribution de la politique agricole à une alimentation saine et durable » (p. 9) résume bien ce propos. La cible des 2400 kcal/jour/personne passe notamment par une réduction de 69% de la consommation de viande et de 42% de celle de sucre (p. 22), options dont on voit d’emblée le bénéfice en matière de santé. Le gouvernement souligne également, comme l’avait fait le Programme national de recherche 69 (Alimentation saine et production alimentaire durable), les liens entre une alimentation saine et des modes de production environnementalement sains.

Reste à concilier le juste prix de la qualité avec le portemonnaie des consommateurs déjà très sollicités par les hausses des prix de l’énergie et des coûts de la santé. Il sera ainsi nécessaire d’accompagner les subventions à la production (au total d’environ 4 milliards de CHF/an) par des subventions ciblées à la consommation (comme cela existe pour les loyers ou les primes d’assurance-maladie).

Le Parlement doit garder son autonomie de jugement et de décision

Le vote du 25 septembre a donné un triomphe facile aux tenants du statu quo, qui persistent et signent – alors que précisément cette politique est responsable du fait qu’en 35 ans le nombre d’exploitations ait été divisé par deux, passant de 98’759 en 1985 à 48’864 en 2021, soit une perte quotidienne de 4 exploitations et de 12 emplois. Le « bétonnage » des terres agricoles souvent invoqué n’en est pas la cause principale, la surface agricole utile n’ayant regressé que de 8% environ. Par contre, la surface moyenne des exploitations a bel et bien doublé, et la paysannerie reste ainsi prisonnière dans sa « roue du hamster » de des rendements croissants.

Mais le Parlement a aussi montré qu’il n’est pas complètement aligné sur l’alliance contre nature conclue entre l’USP et les milieux économiques les plus conservateurs. Par exemple, en adoptant le 19 mars 2021 la loi sur la réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides qui ajoutait deux articles à la loi sur l’agriculture. Le premier (art. 6 A) prescrit une réduction « adéquate » des pertes d’azote et de phosphore.

Quant au second (6 B), il prévoit que « les risques pour l’être humain, les animaux et l’environnement liés à l’utilisation de produits phytosanitaires doivent être réduits (…). Les risques dans les domaines des eaux de surface et des habitats proches de l’état naturel ainsi que les atteintes aux eaux souterraines doivent être réduits de 50% d’ici 2027 par rapport à la valeur moyenne des années 2012 à 2015 ». Tout espoir n’est donc pas perdu de voir les changements nécessaires s’opérer ! La politique agricole est l’affaire de toutes et de tous, il s’agit d’argent public et tous nous mangeons tous les jours…