Unspecified (indéfini) ou undisclosed (confidentiel). Voilà, quitte à devoir entrer dans une case, ce qu’il sera théoriquement aussi possible de cocher, à partir du 1er juin, en réservant un billet d’avion sur une compagnie américaine. Plus besoin de révéler uniquement si l’on est de sexe masculin ou féminin. «Les compagnies aériennes américaines chérissent la diversité et l’inclusion aussi bien pour leurs employés que pour les passagers, et nous faisons des efforts chaque jour pour répondre aux besoins de tous les clients»: le lobby Airlines for America (A4A) justifie ainsi sa décision.

Des toilettes «all gender»

Dans les villes américaines progressistes, les toilettes ont déjà souvent fait le pas. Les restrooms all gender fleurissent. New York propose par ailleurs aussi de nouvelles options dans des documents officiels. J’en ai moi-même fait l’expérience cette semaine, en remplissant un formulaire pour obtenir ma carte d’identité new-yorkaise. Femme ou homme? A l’endroit de la fameuse case pour spécifier mon genre, on me propose deux autres options: «Vous pouvez choisir de mettre X pour désigner un sexe qui n’est ni masculin ni féminin. Vous pouvez également choisir de ne pas désigner votre sexe en sélectionnant: non désigné».

Fou? Autre actualité: le mois dernier, Pierre Davis, née avec des attributs masculins mais désormais femme, est devenue la première designer transgenre de la Fashion Week new-yorkaise. Mais ces exemples d’ouverture et de tolérance ne sont pas légion. En 2018, 26 personnes transgenres ont été tuées aux Etats-unis, selon Human Rights Campaign. Et la Cour suprême, dans un dossier qui a connu moult rebondissements, a donné raison à Donald Trump qui s’oppose à l’engagement de nouveaux transgenres dans l’armée.

Une personne déclarée «neutre»

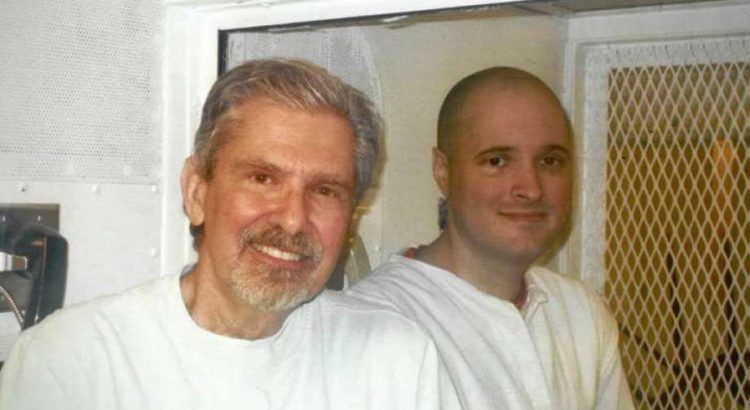

Le cas de Jamie Shupe est par ailleurs troublant. Il/elle a été la première personne aux Etats-Unis à avoir été reconnue comme administrativement «neutre» ou «non binaire». C’était le 10 juin 2016, grâce à un juge de l’Oregon. Né homme, l’ancien sergent à l’armée s’est assez tôt senti plutôt femme, mais n’a pu affirmer sa nouvelle identité qu’après avoir quitté la carrière militaire. Pour finalement se rendre compte qu’il/elle ne voulait s’identifier à aucun des deux genres. Ni homme, ni femme, un peu des deux ou aucun des deux. Mais Jamie Shupe n’en est pas resté(e) là. Le 26 janvier, il/elle fait savoir sur son site internet, qu’il/elle ne veut plus être considéré(e) comme «neutre» et qu’IL compte reprendre son identité sexuelle originelle.

Jamie Shupe se définit désormais lui-même comme un «ex transgenre» et un «ancien individu non binaire». Un statut qu’il est le seul à avoir. Et qui ne figure encore dans aucun formulaire.