Exutoires : une écriture idoine pour le cinéma

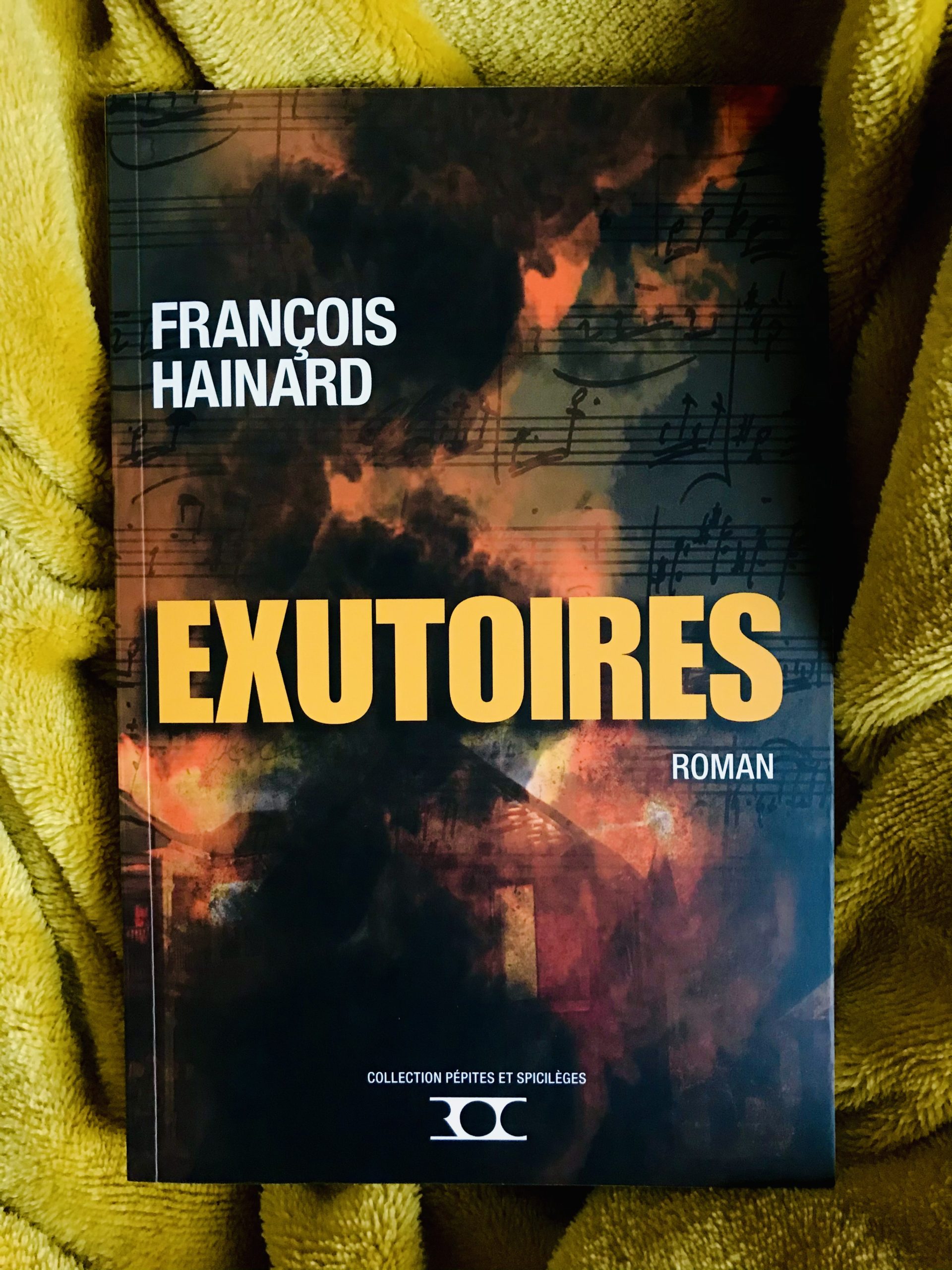

Après un brillant parcours universitaire, en tant que chercheur et professeur à l’Institut de sociologie de la faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université de Neuchâtel, François Hainard s’adonne au côté ludique de l’écriture. En 2017, son premier roman Le Vent et le Silence paru aux éditions G d’Encre, avait déjà reçu un excellent accueil. Traduit à l’allemand et intitulé Wind und Schweigen, il est également paru chez PEARLBOOKSEDITION à Zurich, ce qui lui a valu d’être signalé par la NZZ comme une bonne surprise littéraire. En cours de traduction à l’italien chez Armando Dadò à Locarno, François Hainard vient d’en laisser les droits afin que cette histoire d’amour tragique, qui se déroule durant la deuxième guerre mondiale entre une bonne à tout faire protestante et un ouvrier en boulangerie tessinois et catholique, soit adaptée au cinéma.

Après un brillant parcours universitaire, en tant que chercheur et professeur à l’Institut de sociologie de la faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université de Neuchâtel, François Hainard s’adonne au côté ludique de l’écriture. En 2017, son premier roman Le Vent et le Silence paru aux éditions G d’Encre, avait déjà reçu un excellent accueil. Traduit à l’allemand et intitulé Wind und Schweigen, il est également paru chez PEARLBOOKSEDITION à Zurich, ce qui lui a valu d’être signalé par la NZZ comme une bonne surprise littéraire. En cours de traduction à l’italien chez Armando Dadò à Locarno, François Hainard vient d’en laisser les droits afin que cette histoire d’amour tragique, qui se déroule durant la deuxième guerre mondiale entre une bonne à tout faire protestante et un ouvrier en boulangerie tessinois et catholique, soit adaptée au cinéma.

Si vous êtes un réalisateur ou une réalisatrice à la recherche d’un scénario, ne manquez pas de vous intéresser à son deuxième roman Exutoires. Ce dernier opus contient également tous les éléments pour devenir un excellent film y compris une magnifique bande son.

Exutoires : l’histoire

Dans une campagne pas très loin de chez nous, trois personnes vivent sous le même toit, font tourner une ferme sans se soucier les unes des autres. Dans cette famille recomposée où la communication est impossible, le trio est devenu infernal et tout s’enchevêtre : les rêves brisés du quotidien, l’invisibilité de l’autre, les addictions de chacun, l’absence de distance, une démence qui conduit à l’abjection… Il y a pourtant des exutoires : le sordide de l’ordinaire se dilue dans ce qu’il peut y avoir de plus magique et de rédempteur, la musique.

Dans une campagne pas très loin de chez nous, trois personnes vivent sous le même toit, font tourner une ferme sans se soucier les unes des autres. Dans cette famille recomposée où la communication est impossible, le trio est devenu infernal et tout s’enchevêtre : les rêves brisés du quotidien, l’invisibilité de l’autre, les addictions de chacun, l’absence de distance, une démence qui conduit à l’abjection… Il y a pourtant des exutoires : le sordide de l’ordinaire se dilue dans ce qu’il peut y avoir de plus magique et de rédempteur, la musique.

En excellent sociologue, François Hainard décortique l’environnement dans lequel évoluent ses personnages et l’influence culturelle et psychologique qu’il exerce sur les gens. Aucun geste, aucune attitude n’est laissée au hasard. Tout contribue à tisser la trame. Si au début cela peut paraître fastidieux, l’on s’aperçoit rapidement qu’il monte un puzzle où chaque pièce permet à une autre de s’emboîter. Ces descriptions méthodiques nous amènent à comprendre qu’à la campagne, encore de nos jours, certaines femmes ne sont qu’une monnaie d’échange. De la main d’œuvre bon marché, une marchandise qui permet d’agrandir le patrimoine à l’instar d’une vache ou d’un hectare de pâturage. Dans cette lourdeur, la beauté ne vient ni du chant des oiseaux ni du paysage forestier, mais de la musique classique dans laquelle Lydia puise la force de continuer à vivre.

Exutoires : l’extrait

François Hainard : l’entrevue

La vallée de la Brévine vous a-t-elle inspirée pour écrire votre livre ?

Dans toute fiction figure un peu de soi, vous le savez si bien. Ce roman ne se passe pas dans cette vallée, mais elle y a fortement contribué. Il mobilise mes propres connaissances du monde paysan puisque j’en suis issu, et inévitablement un peu du sociologue que je suis, même si j’essaie de m’en éloigner le plus possible ! Il se passe aujourd’hui et raconte une paysannerie qui s’enfonce dans une modernité qui la détruit. Étonnamment il est politiquement très actuel !

“Exutoires” raconte – entre autres – l’histoire de Lydia, une femme née dans un milieu paysan, ce qui ne l’empêche pas d’éprouver une véritable passion pour la musique classique. Quel rôle tient la musique classique dans votre vie et dans votre livre ? Les morceaux choisis correspondent-ils à ses humeurs ?

La manière dont Lydia a découvert la musique classique est exactement la mienne ! En fait, à travers elle, je raconte ce qui m’est arrivé et ce que j’ai ressenti: l’initiation par un instituteur, le voyage à l’opéra de Zurich. A cela s’ajoute que ma mère, paysanne, écoutait ce type de musique et jouait du piano. Toutes les conditions étaient remplies pour l’aimer, car il ne faut pas de culture pour apprécier cette musique, il faut juste une personne pour nous en montrer la beauté, comme pour toutes autres choses ! Sans doute on peut apprendre à aimer par soi-même, mais il est plus facile de manquer la cible. Il est vrai que la musique classique est connotée socialement (comme le rap !), c’est ce qui la dessert. Elle reste trop souvent caractéristique des attributs dont se pare une élite, et ici aussi, comme pour beaucoup d’autres éléments discriminants, les processus de reproduction sociale et la force des déterminismes contribuent à entretenir une solide forme d’étanchéité. Aujourd’hui la musique classique m’accompagne quotidiennement et meuble souvent mes insomnies. La musique que Lydia écoute est fonction de ses états d’âme ; j’ai passé quelques centaines d’heures à choisir ce qu’elle pourrait aimer et à chaque fois le choix était un cruel sacrifice.

Le beau-fils de Lydia est schizophrène. Etait-il nécessaire de justifier ses actes, souvent odieux, par la maladie ?

J’ai attribué cette maladie au fils pour expliquer un comportement particulièrement sordide. Ce qui me paraissait intéressant dans ce trio infernal était de montrer les rapports entre un fils et ses parents, lorsque tous sont en décalage. Car même si sa mère était déjà morte, elle vivait toujours dans sa tête. Mon intérêt était aussi d’aborder l’influence que des parents peuvent avoir dans des circonstances extrêmes. Il est possible que des actes similaires aient pu être commis par des personnes sans maladie mentale détectée, mais saines seulement en apparence, car (à mon avis) on ne tue ni ne viole, de surcroît à répétition sans avoir de graves problèmes mentaux. Dans le même sens, il m’apparaît que l’enfermement dans les têtes, par des addictions diverses, la non-communication, les non-dits, le repli sur soi, l’isolement, donc tout ce que notre société est en train de produire actuellement, et ceci malgré la multiplicité des techniques et des canaux de communication, contribuent à façonner ces types de comportements déviants.

Votre biographie spécifie que vous vous adonnez à la peinture et que vous aimez penser avec vos mains. Bûcheronner est-ce votre manière de pratiquer la méditation, ou un de pied de nez aux intellos qui méprisent ce genre de tâches ?

M’essayer à la peinture était aussi un objectif à réaliser à ma retraite parce que, comme pour l’écriture, il faut avoir du temps. Comme l’écriture, peindre est pour moi une forme d’évasion ; j’essaie de peindre un peu de tout, sans doute très maladroitement, sauf du portrait. Comme je suis plutôt impatient je travaille à l’acryl (ça sèche plus vite !) que je rehausse d’un peu d’huile.

C’est Denis de Rougement qui disait : « Les uns pensent, les autres agissent. Mais la vraie condition de l’homme c’est de penser avec les mains. » ! Cela va un peu dans le sens de la formule de Fernando Pessoa à laquelle j’adhère, dans son livre sur l’Intranquillité « Agir, c’est connaître le repos ». On peut bien sûr penser avec les mains de différentes manières. J’y ai inclus le bûcheronnage. Il est à la fois une forme d’évasion et de retour en arrière : je communie avec mon contexte et je retrouve mes racines. Il faut dire que j’ai la chance d’avoir une forêt en hoirie avec mon frère et ma sœur, qui jouxte ma vieille ferme. C’est moi qui m’en occupe, j’adore ça ! Je suis adepte d’un bûcheronnage « de luxe », c’est-à-dire que je n’y travaille que s’il fait beau temps, et au printemps et en été je n’utilise que très peu la tronçonneuse pour pouvoir écouter les chants d’oiseaux, donc j’ébranche à la hache les arbres coupés! Oui c’est une activité très physique, mais de par mes origines paysannes, j’ai hérité d’une conception utilitariste du corps. Mon corps est davantage un outil qu’il faut faire fonctionner avant d’être un capital que je dois entretenir. En réalité avec ma façon de faire, je triche et il est un peu les deux à la fois. J’aime cette forêt car elle est comme je voudrais qu’elle soit. Elle commence par un pâturage vallonné avec de belles formes douces et rondes (oserais-je dire féminines par les temps qui courent ?), puis suivent de petits bosquets comme mise en bouche, ensuite il y a une alternance de clairières et de bois, pour finir par une dense sauvagerie désordonnée, pleine de mystères, de rocailles et de trous, une petite jungle qui pourtant m’accepte. J’aime aussi cette forêt parce que je me dis : tiens ces arbres ont vu passer mes parents, et ceux-là mes grands parents ! Et mes enfants les verront-ils passer plus tard ? Aujourd’hui elle souffre de la chaleur et du bostryche et je n’arrive pas à débarrasser tous les arbres qui meurent. Mais j’ai un épicéa en pleine forme qui doit avoir plus de 250 ans selon le garde-forestier, c’est-à-dire qu’il a vécu tous les grands événements qui ont émaillé cette période: la Révolution française, les trois grandes guerres et tous les drames du quotidien. Ce n’est donc pas ce qui se passe avec le Covid qui lui fait peur ! Je vais souvent le saluer. Son silence est un peu dédaigneux, sans doute rempli de pitié et de condescendance à l’égard des hommes. Il sait déjà qu’il me survivra. Mais je l’aime quand même beaucoup.

Une question que je pose à tous les auteurs : à quel personnage littéraire vous identifiez-vous ?

De mes récentes lectures, j’hésite entre Martin Eden et Little Wolf… Je choisirai Little Wolf, chef cheyenne, personnage mythique de la trilogie de Jim Fergus « 1000 femmes blanches ». Un chef fier, courageux, respectueux de son pays et amoureux de son peuple. Avec lui, dans les années 1870, j’ai chevauché de nombreuses journées dans les plaines de l’Ouest, chassant le bison dans les Black Hills et les indiens Crows, des traîtres vendus aux colons. Mais surtout avec lui, Sitting Bull le chef Sioux et Crazy Horse un autre chef Lakota, j’ai participé en juin 1876 à l’écrasement de la cavalerie états-unienne à Little Bighorn. Une bataille dantesque, un massacre sans pitié, où seuls nos chevaux plus rapides et le courage des hommes et des femmes de nos tribus ont fait la différence. J’en fais encore des cauchemars… J’en ai souvent les mains qui tremblent et je me cache pour pleurer de ce qui a suivi. Heureusement, pour se souvenir de cette victoire, plusieurs scalps sanglants de soldats attachés à ma ceinture dégoulinent encore et refusent de sécher …

Interview réalisée par Dunia Miralles

Biographie de François Hainard

François Hainard a passé toute son enfance dans la vallée de La Brévine dans le Jura neuchâtelois. Après des études en Suisse et aux États-Unis, il effectue des recherches et enseigne la sociologie pendant une trentaine d’années.

Aujourd’hui il a abandonné la rigueur scientifique pour la liberté de la fiction et une discrète pratique de la peinture. Et comme il a besoin de penser avec les mains, il aime s’exercer au bûcheronnage…

Sources :

- Exutoires, François Hainard, roman, Éditions du Roc.

- François Hainard

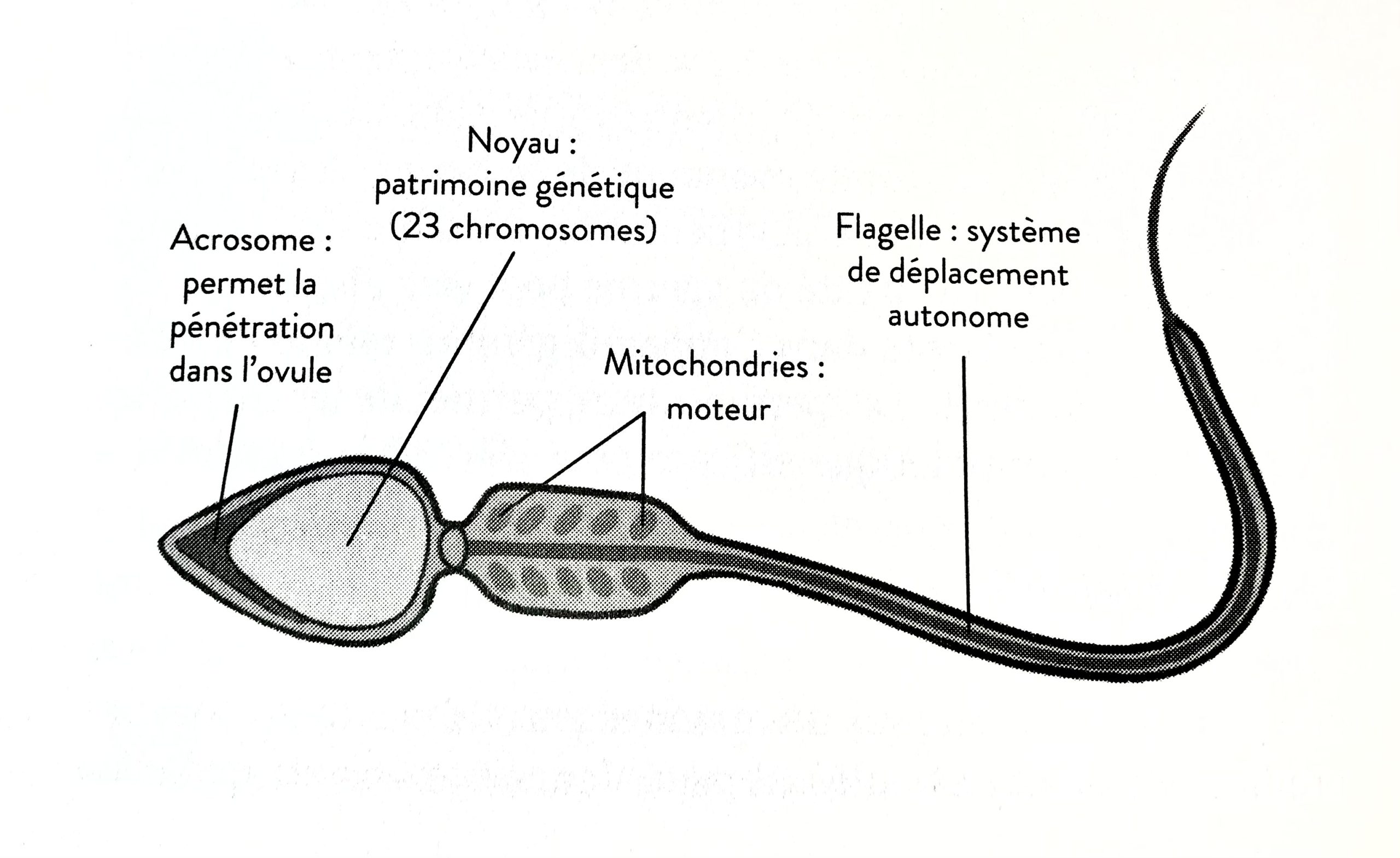

Dans la mythologie et les textes fondateurs, et ce jusqu’à récemment, la stérilité était considérée comme une affaire presque exclusivement féminine. Dans mon enfance l’on disait encore « ELLE ne pouvait pas avoir d’enfant » en parlant de voisines ou de grands-tantes qui auraient désiré une grossesse à une époque où l’on ne faisait pas encore d’examens médicaux pour détecter cette problématique. De l’Antiquité et jusqu’au deux tiers du XXe siècle, on imputait la stérilité du couple aux manquements de la femme, à sa faible constitution, à sa mélancolie, à son manque de sommeil, à sa luxure, à sa maigreur ou à son obésité, mais aussi à sa laideur ou à son extrême beauté. Toutefois, il est à présent prouvé, qu’en cas d’infertilité d’un couple, les hommes en sont la cause dans 40% à 50% des cas. D’autant que la qualité du sperme est en chute libre.

Dans la mythologie et les textes fondateurs, et ce jusqu’à récemment, la stérilité était considérée comme une affaire presque exclusivement féminine. Dans mon enfance l’on disait encore « ELLE ne pouvait pas avoir d’enfant » en parlant de voisines ou de grands-tantes qui auraient désiré une grossesse à une époque où l’on ne faisait pas encore d’examens médicaux pour détecter cette problématique. De l’Antiquité et jusqu’au deux tiers du XXe siècle, on imputait la stérilité du couple aux manquements de la femme, à sa faible constitution, à sa mélancolie, à son manque de sommeil, à sa luxure, à sa maigreur ou à son obésité, mais aussi à sa laideur ou à son extrême beauté. Toutefois, il est à présent prouvé, qu’en cas d’infertilité d’un couple, les hommes en sont la cause dans 40% à 50% des cas. D’autant que la qualité du sperme est en chute libre.

Des livres et documentaires racontent les actions et la bravoure de cette grande dame, dont une série de bandes dessinées parues chez

Des livres et documentaires racontent les actions et la bravoure de cette grande dame, dont une série de bandes dessinées parues chez  « Le regard qu’ils portent sur cette histoire a une qualité essentielle : ils l’abordent du point de vue de l’enfant. Cette tradition du dessin simple, au vibrato sensible doté d’une probité impeccable, nous la connaissons bien : elle est de la lignée, puissante parce que poétique, éternelle parce que authentique et universelle, du Petit Nicolas de

« Le regard qu’ils portent sur cette histoire a une qualité essentielle : ils l’abordent du point de vue de l’enfant. Cette tradition du dessin simple, au vibrato sensible doté d’une probité impeccable, nous la connaissons bien : elle est de la lignée, puissante parce que poétique, éternelle parce que authentique et universelle, du Petit Nicolas de  sont également aventurés dans l’après-guerre pour nous raconter les exactions du régime communiste, ainsi que quelques décennies plus tard à la rencontre des enfants, devenus adultes, qu’Irena a sauvés. La trame, souvent entrecoupée de scènes de tortures, est allégée par des moments où Irena imagine son père, un homme bon décédé très jeune, près d’elle et fier de son engagement. Des instants de tendresse tout aussi poignants que les scènes les plus dures.

sont également aventurés dans l’après-guerre pour nous raconter les exactions du régime communiste, ainsi que quelques décennies plus tard à la rencontre des enfants, devenus adultes, qu’Irena a sauvés. La trame, souvent entrecoupée de scènes de tortures, est allégée par des moments où Irena imagine son père, un homme bon décédé très jeune, près d’elle et fier de son engagement. Des instants de tendresse tout aussi poignants que les scènes les plus dures.

Mémoire des cellules, Marc Agron, roman, éd. L’Âge d’Homme

Mémoire des cellules, Marc Agron, roman, éd. L’Âge d’Homme

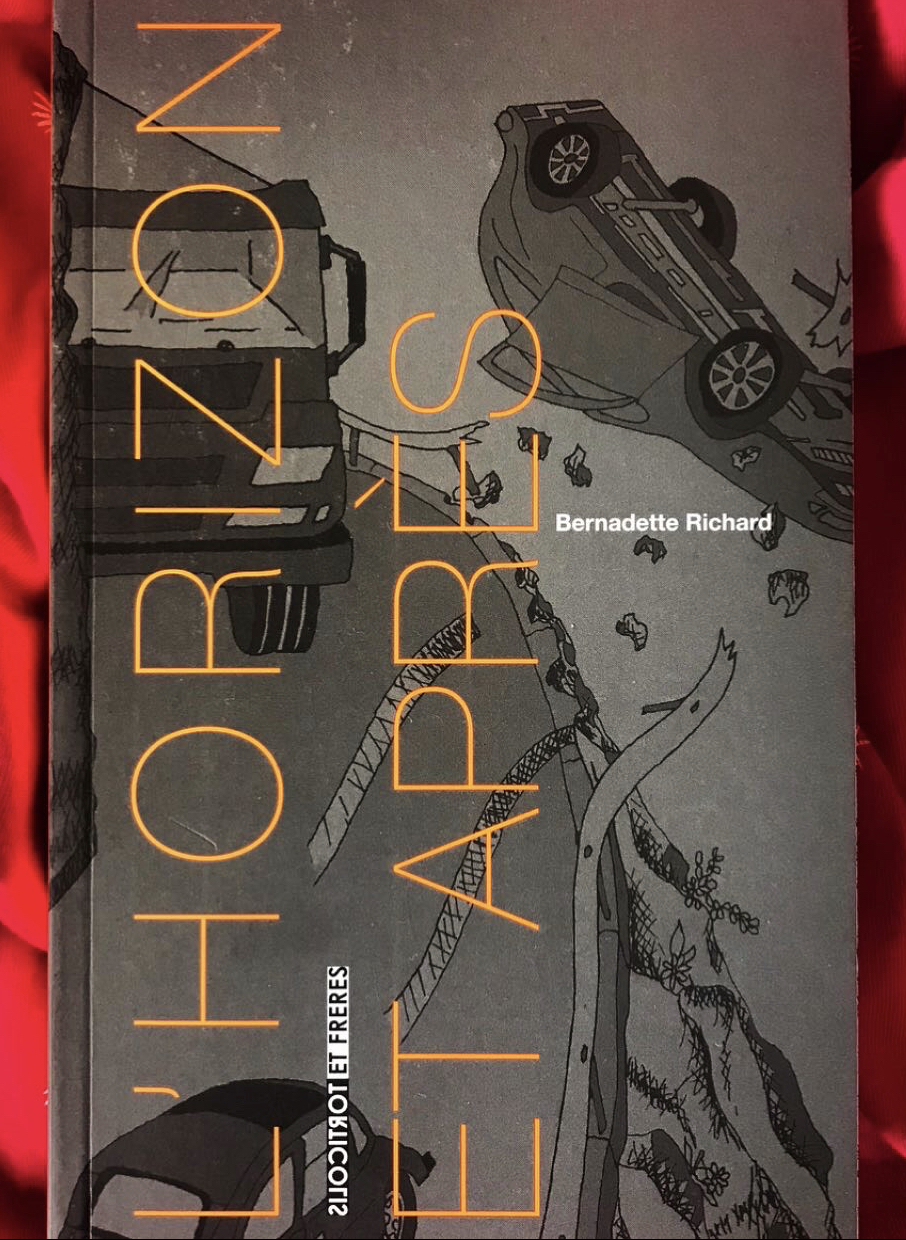

L’Horizon et après, Bernadette Richard

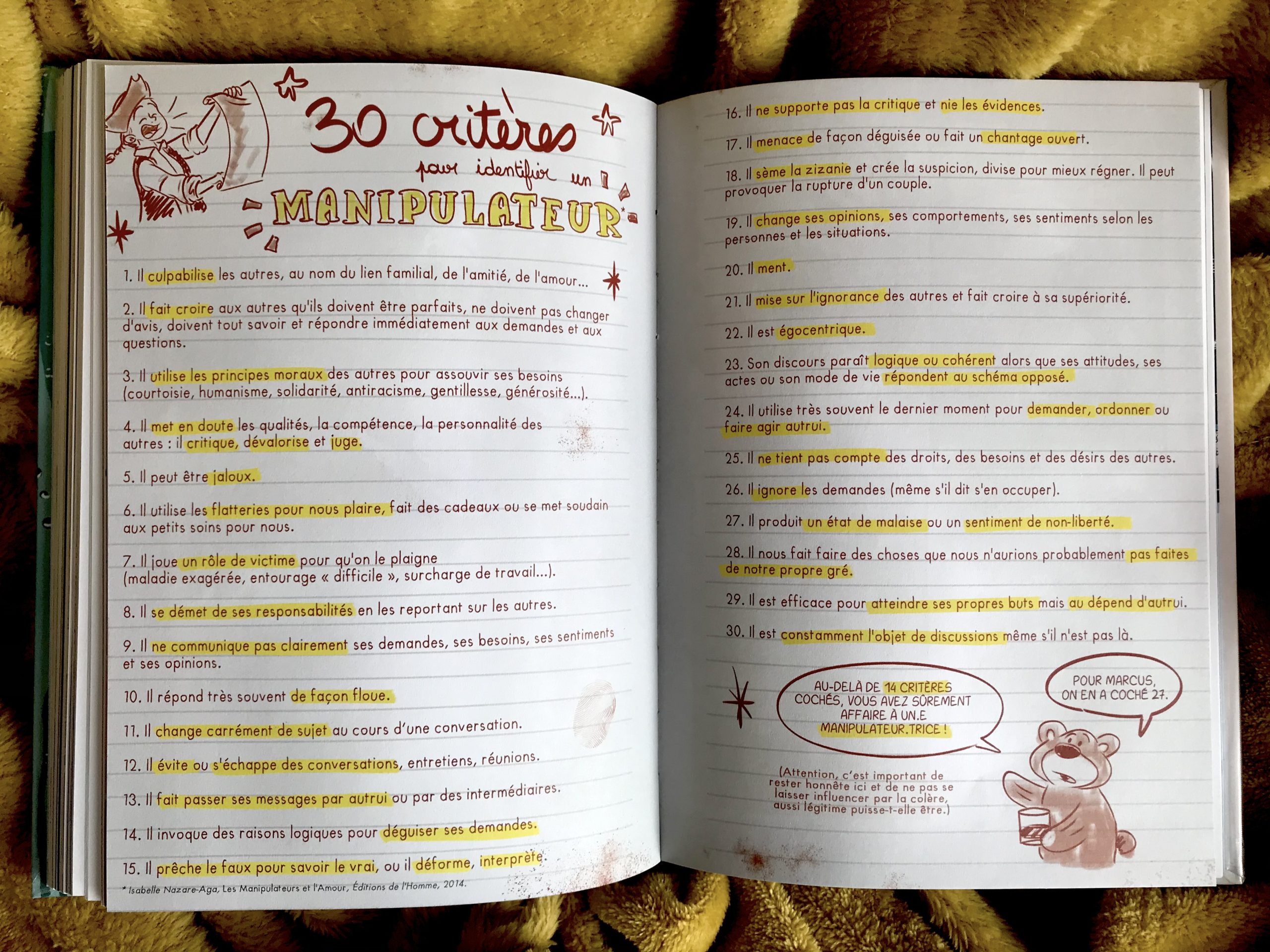

L’Horizon et après, Bernadette Richard Sophie a grandi en province, entourée de rivières où elle péchait l’écrevisse avec les mains. Lors d’une soirée, elle rencontre Marcus. Rapidement, elle en tombe amoureuse. L’homme, un comédien reconnu qui vit à Paris, lui fait comprendre que ce coup de foudre est réciproque. Dans un premier temps, il se comporte en amoureux parfait. Ensemble, ils passent des moments merveilleux. Le charme opère. Envoûtée, Sophie, qui pourtant se méfiait de la passion amoureuse, change radicalement sa vie pour lui plaire. Elle en vient même à déménager, à changer de région, pour se rapprocher de lui. Mais Marcus montrera très vite sa face obscure, celle d’un manipulateur qui la sadise psychologiquement. Quand elle ose le confronter à ses mensonges et incohérences, il devient verbalement violent et humiliant. Les réactions irrationnelles, voire hallucinantes de son compagnon, mènent Sophie à la culpabilisation puis à la dépression.

Sophie a grandi en province, entourée de rivières où elle péchait l’écrevisse avec les mains. Lors d’une soirée, elle rencontre Marcus. Rapidement, elle en tombe amoureuse. L’homme, un comédien reconnu qui vit à Paris, lui fait comprendre que ce coup de foudre est réciproque. Dans un premier temps, il se comporte en amoureux parfait. Ensemble, ils passent des moments merveilleux. Le charme opère. Envoûtée, Sophie, qui pourtant se méfiait de la passion amoureuse, change radicalement sa vie pour lui plaire. Elle en vient même à déménager, à changer de région, pour se rapprocher de lui. Mais Marcus montrera très vite sa face obscure, celle d’un manipulateur qui la sadise psychologiquement. Quand elle ose le confronter à ses mensonges et incohérences, il devient verbalement violent et humiliant. Les réactions irrationnelles, voire hallucinantes de son compagnon, mènent Sophie à la culpabilisation puis à la dépression. Ce roman graphique raconte une histoire vraie. Celle qu’a vécue l’illustratrice et narratrice du livre. Relatée avec beaucoup d’humour, on s’y plonge comme dans un Tintin. D’autant que Sophie Lambda a eu l’excellente idée d’y introduire son ours Chocolat, une peluche gourmande qui s’adonne joyeusement à quelques vices dont l’ivrognerie. Spirituel, cocasse et plein d’à propos, Chocolat ne manque pourtant pas de sagesse puisqu’il tient le rôle de l’ange gardien ou de voix de la conscience. Bien qu’elle soit éducative, « Tant pis pour l’amour » est une BD distrayante et amusante.

Ce roman graphique raconte une histoire vraie. Celle qu’a vécue l’illustratrice et narratrice du livre. Relatée avec beaucoup d’humour, on s’y plonge comme dans un Tintin. D’autant que Sophie Lambda a eu l’excellente idée d’y introduire son ours Chocolat, une peluche gourmande qui s’adonne joyeusement à quelques vices dont l’ivrognerie. Spirituel, cocasse et plein d’à propos, Chocolat ne manque pourtant pas de sagesse puisqu’il tient le rôle de l’ange gardien ou de voix de la conscience. Bien qu’elle soit éducative, « Tant pis pour l’amour » est une BD distrayante et amusante. Un passage de la BD m’a particulièrement interpellée : quand Sophie explique qu’il ne faut pas confondre sauver sa vie et sa santé mentale avec la lâcheté ou

Un passage de la BD m’a particulièrement interpellée : quand Sophie explique qu’il ne faut pas confondre sauver sa vie et sa santé mentale avec la lâcheté ou

Illustratrice autodidacte, elle est née en 1986 à

Illustratrice autodidacte, elle est née en 1986 à

Ma bibliothèque contient parfois des merveilles non lues, dont j’ignore la provenance – surtout lorsqu’elles portent la marque d’une bibliothèque municipale alors que je sais que je ne les ai pas volées -, mais qui tombent à point nommé quand j’ai besoin de cette lecture et pas d’une autre. C’est ainsi que j’ai découvert, sur mes rayons Petit traité de la vie et de la mort de René Belletto, paru chez P.O.L en 2003, toujours en vente en librairie. Si on le lit rapidement, il nous fera simplement sourire tant certaines phrases ou aphorismes peuvent sembler absurdes. Pourtant, si l’on s’y arrête, nul doute que chaque ligne nous plongera dans une profonde réflexion. Comme souligne son éditeur : « chef-d’œuvre de concision lapidaire ce « Petit traité » exprime une douleur sans limites, celle d’être né et de ne pas vivre, celle de mourir avant même d’être né ». Encore un livre qui n’a pas pris une ride depuis sa parution au début du millénaire. Toutefois, plutôt que de vous en parler longuement, je préfère vous en montrer quelques extraits, d’autant que le titre et la mise en scène de la mise en page, contribuent grandement à émoustiller la pensée.

Ma bibliothèque contient parfois des merveilles non lues, dont j’ignore la provenance – surtout lorsqu’elles portent la marque d’une bibliothèque municipale alors que je sais que je ne les ai pas volées -, mais qui tombent à point nommé quand j’ai besoin de cette lecture et pas d’une autre. C’est ainsi que j’ai découvert, sur mes rayons Petit traité de la vie et de la mort de René Belletto, paru chez P.O.L en 2003, toujours en vente en librairie. Si on le lit rapidement, il nous fera simplement sourire tant certaines phrases ou aphorismes peuvent sembler absurdes. Pourtant, si l’on s’y arrête, nul doute que chaque ligne nous plongera dans une profonde réflexion. Comme souligne son éditeur : « chef-d’œuvre de concision lapidaire ce « Petit traité » exprime une douleur sans limites, celle d’être né et de ne pas vivre, celle de mourir avant même d’être né ». Encore un livre qui n’a pas pris une ride depuis sa parution au début du millénaire. Toutefois, plutôt que de vous en parler longuement, je préfère vous en montrer quelques extraits, d’autant que le titre et la mise en scène de la mise en page, contribuent grandement à émoustiller la pensée.

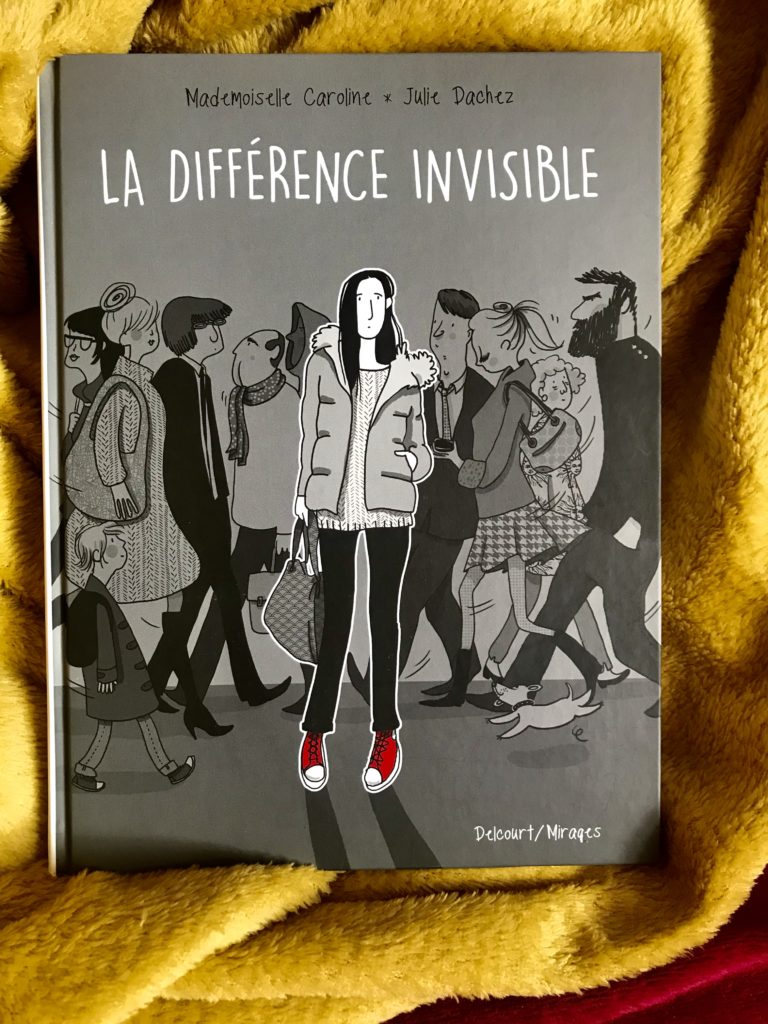

Jusqu’à peu, lorsqu’on pensait à l’autisme, on imaginait une personne mutique, fuyante, incapable de s’intégrer en société, parfois même entravée par un handicap mental. Cela peut être le cas mais pas forcément. L’autisme comprend un éventail de particularités cognitives d’intensité très variable, toutes regroupées sous le terme générique de Trouble du Spectre Autistique (TSA). L’autisme est un trouble neuro-développemental, d’origine biologique, avec un large spectre de spécificités. Il serait plus juste de parler des autismes plutôt que de l’autisme. Le niveau d’intelligence des personnes avec un TSA va d’une intelligence supérieure à une déficience intellectuelle sévère. Le syndrome d’Asperger est une forme d’autisme sans déficience intellectuelle ni retard de langage même si, contrairement à une autre idée reçue, toutes les les personnes ayant ce syndrome ne sont pas surdouées ou fortes en mathématiques.

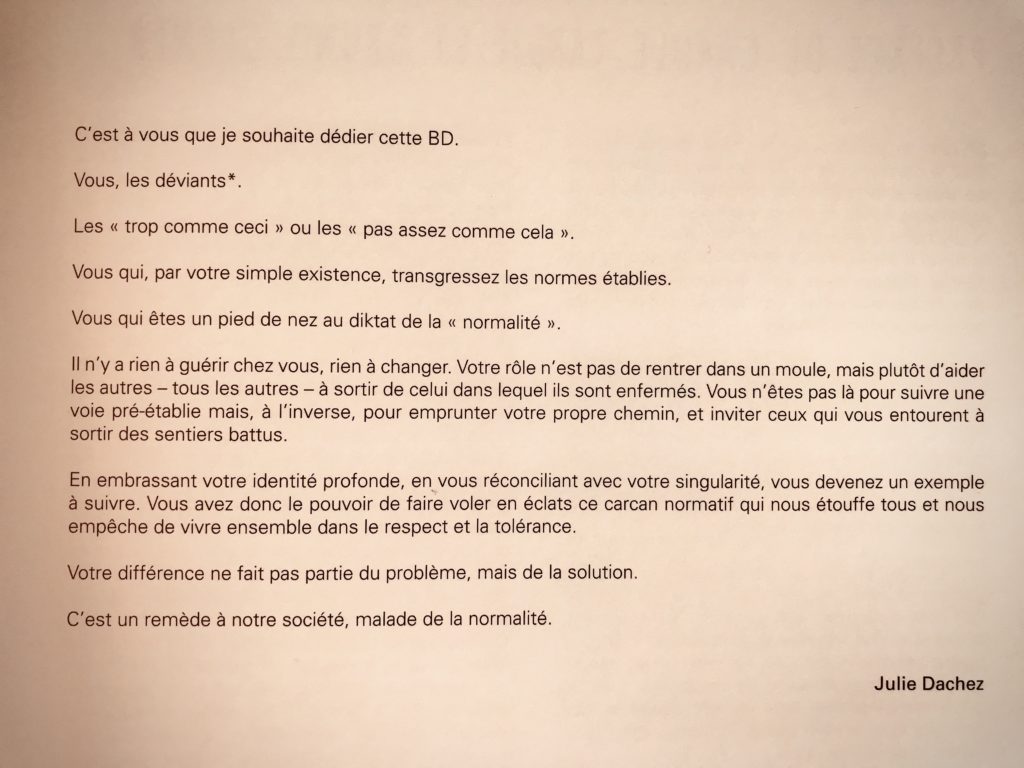

Jusqu’à peu, lorsqu’on pensait à l’autisme, on imaginait une personne mutique, fuyante, incapable de s’intégrer en société, parfois même entravée par un handicap mental. Cela peut être le cas mais pas forcément. L’autisme comprend un éventail de particularités cognitives d’intensité très variable, toutes regroupées sous le terme générique de Trouble du Spectre Autistique (TSA). L’autisme est un trouble neuro-développemental, d’origine biologique, avec un large spectre de spécificités. Il serait plus juste de parler des autismes plutôt que de l’autisme. Le niveau d’intelligence des personnes avec un TSA va d’une intelligence supérieure à une déficience intellectuelle sévère. Le syndrome d’Asperger est une forme d’autisme sans déficience intellectuelle ni retard de langage même si, contrairement à une autre idée reçue, toutes les les personnes ayant ce syndrome ne sont pas surdouées ou fortes en mathématiques. C’est de cette forme d’autisme dont a longtemps souffert Julie Dachez avant qu’un diagnostic ne soit posé sur les “étrangetés” qui la différenciaient de son entourage. De mettre un nom sur ses malaises lui a permis de se positionner dans la vie, de suivre des études adaptées et d’ainsi pouvoir se réaliser. A présent, elle est docteure en

C’est de cette forme d’autisme dont a longtemps souffert Julie Dachez avant qu’un diagnostic ne soit posé sur les “étrangetés” qui la différenciaient de son entourage. De mettre un nom sur ses malaises lui a permis de se positionner dans la vie, de suivre des études adaptées et d’ainsi pouvoir se réaliser. A présent, elle est docteure en

Au début de l’histoire l’on découvre Marguerite – l’un des pseudonymes de

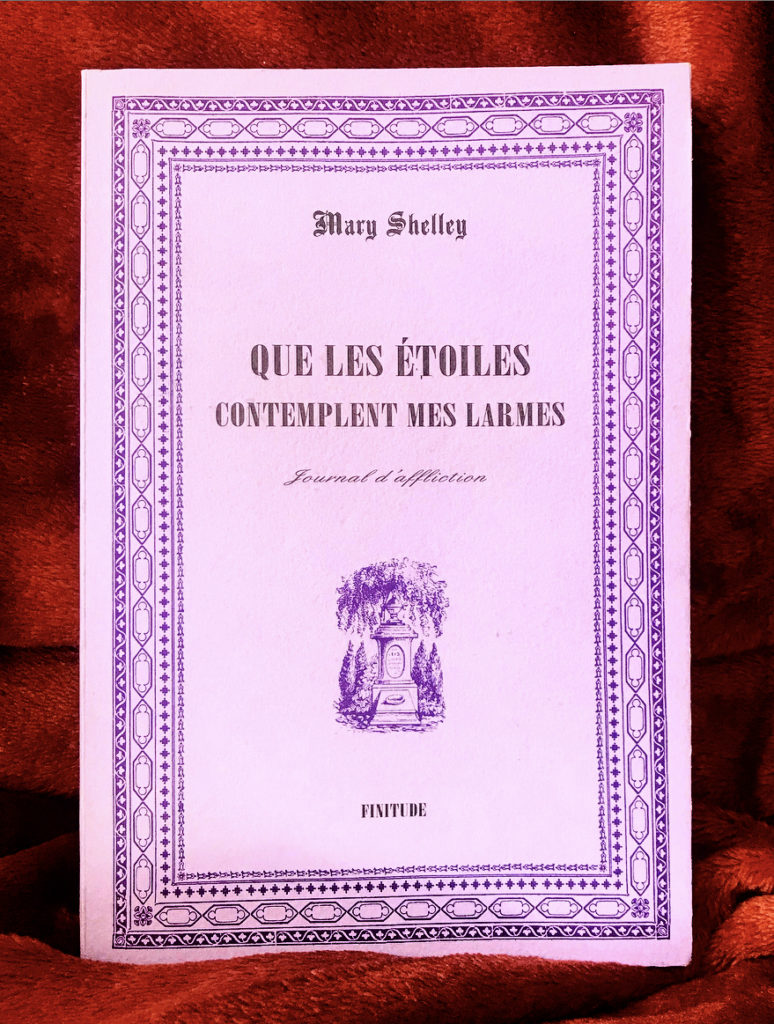

Au début de l’histoire l’on découvre Marguerite – l’un des pseudonymes de  Italie, été 1822. Le poète Percy Shelley traverse le golfe de Livourne à bord d’un petit voilier qu’il vient d’acheter. La mer est agitée. L’embarcation chavire. Le jeune écrivain meurt. Sa veuve n’a pas encore 25 ans. La douleur soudaine, brutale, anéantit la jeune femme déjà durement éprouvée par le décès de trois de ses quatre enfants. Elle entame alors l’écriture d’un cahier intitulé Journal d’affliction. Elle le tiendra jusqu’en 1844. Une œuvre bouleversante, écrite par une femme brisée qui consigne les souvenirs de son amour, de sa souffrance, de sa solitude. Ces pages sont considérées parmi les plus belles de la littérature romantique. Traduites par

Italie, été 1822. Le poète Percy Shelley traverse le golfe de Livourne à bord d’un petit voilier qu’il vient d’acheter. La mer est agitée. L’embarcation chavire. Le jeune écrivain meurt. Sa veuve n’a pas encore 25 ans. La douleur soudaine, brutale, anéantit la jeune femme déjà durement éprouvée par le décès de trois de ses quatre enfants. Elle entame alors l’écriture d’un cahier intitulé Journal d’affliction. Elle le tiendra jusqu’en 1844. Une œuvre bouleversante, écrite par une femme brisée qui consigne les souvenirs de son amour, de sa souffrance, de sa solitude. Ces pages sont considérées parmi les plus belles de la littérature romantique. Traduites par