Nos vies limpides de Valérie Gilliard: un mélange de poésie et de crue réalité

Dans une langue tendre et poétique, l’écrivaine Valérie Gilliard nous emmène dans un monde onirique d’une cruauté bien réelle. Pour accorder nos cœurs au diapason de celui de ses personnages, Valérie Gilliard s’est attachée à la lettre E. Chacun des prénoms des dix femmes, dont elle conte un moment de vie, commence par un E. Une lecture ou l’on peut facilement reconnaître une sœur, une voisine ou cette dame que l’on croise tous les samedis au marché.

Dans une langue tendre et poétique, l’écrivaine Valérie Gilliard nous emmène dans un monde onirique d’une cruauté bien réelle. Pour accorder nos cœurs au diapason de celui de ses personnages, Valérie Gilliard s’est attachée à la lettre E. Chacun des prénoms des dix femmes, dont elle conte un moment de vie, commence par un E. Une lecture ou l’on peut facilement reconnaître une sœur, une voisine ou cette dame que l’on croise tous les samedis au marché.

Edwige amarrée dans ses lignes aspire au changement.

Elisabeth parvenue aux regrets nourrit sa frustration.

Elsuinde sonde le temps et les jours dans sa boule.

Eden, dans les éclats, scrute la brume atomique.

Elke rencontre un être et se met à chanter.

Eulalie aux aguets s’oublie déconnectée.

Elphie nettoie et lustre un peu la ville.

Emérence voudrait bien donner.

Estée décidément s’en va.

Edge refuse et recule.

Entre les pages de Nos vies limpides, paru aux Éditions de L’Aire, il y a des larmes, des hésitations, mais aussi des sourires et des instants de bonheur d’une douceur presque naïve.

La phrase extraite du livre :

“Décidément, les hommes murs ne sont plus si attirants une fois qu’on a passé soi-même la quarantaine, se dit Edwige”.

Nos vies limpides: interview de Valérie Gilliard

– Vous êtes enseignante au gymnase d’Yverdon or vos personnages sont souvent des personnes à la dérive, un peu paumées, décrites avec une grande sensibilité comme si vous les souffriez dans votre propre chair. Comment faites-vous pour plonger aussi profondément dans leurs problèmes, leurs vies, alors qu’à première vue vous faites partie de la classe moyenne un peu privilégiée.

Je pense que nous sommes tou(te)s à la dérive, peu importe notre classe sociale ou le montant de notre compte en banque. Collectivement. La dérive, c’est ce sentiment que le sol sous nos pieds est d’une solidité toute relative, qu’il n’est pas loin de se dérober. A quoi tient notre assise de tous les jours ? A nos horaires, aux gens qui dépendent de nous et dont nous devons nous occuper, aux contraintes imposées pas nos jobs, ou à l’autodiscipline que nous avons mise sur pied… tout ceci est très fragile si l’on y pense (d’ailleurs nous passons notre temps à éviter d’y penser).

Mises à part de rares personnes vivant dans de hautes sphères bourgeoises, il me semble que nos destins d’aujourd’hui, en pays occidental, ne sont pas si contrastés qu’à d’autres époques. Ne sommes-nous pas plus ou moins tous des « moyens » ? Pour ma part, j’ai la chance de vivre dans une petite ville plutôt modeste pour la Suisse, une ville qui a été ouvrière et dont le tissu social est à la fois hétéroclite et très serré : je veux dire que nous vivons les uns avec les autres. Il n’y a pas de ghetto. A l’époque où j’ai écrit ce recueil de nouvelles et de textes, j’habitais dans un quartier empli de gens de toutes origines ethniques et sociales. Certains voisins de l’immense l’immeuble sis à côté de ma minuscule maison ont migré dans mon imaginaire à mesure qu’ils passaient dans ma rue.

Pour écrire, j’élargis en quelque sorte une sensation particulière que j’ai éprouvée, je l’explore et je la mets dans un contexte fictif pour que le personnage prenne forme ; parfois il me suffit de suivre du regard une silhouette entrevue dans la rue pour que son allure ou son pas me suggère qui elle est. C’est de la dilatation empathique.

-Dans “Nos vies limpides” les prénoms de toutes les protagonistes commencent par E ? Pourquoi ? Quel rapport entretenez-vous avec la lettre E ?

Les premiers prénoms ont pris la lettre E par hasard – même si le hasard n’existe pas. Ayant remarqué ce méandre de mon inconscient, j’ai décidé de donner la première lettre E aux prénoms de tous mes personnages. Je me suis amusée à en chercher la cause a posteriori, et voilà ce que j’ai trouvé. D’abord, une coquetterie littéraire : la lettre E est celle qui est absente dans le roman de Georges Perec La Disparition. Il me fallait donc d’une certaine manière la retrouver. Ensuite, cette retrouvaille du E est peut-être une occasion d’explorer la féminité du Elle. Enfin, le E est aussi la première lettre du mot Echappée, qui pourrait rassembler thématiquement toutes mes protagonistes. Elles tentent, comme nous, de s’arranger de leurs dérives quotidiennes, de trouver l’échappée pour ne pas tomber dans les failles. Elles sont sœurs, elles sont de la même étoffe ; ces E partagés leur tisse comme un fil en commun. Je pense que nous sommes les larmes d’une même mer humaine. Ce sentiment de communauté subtile m’habite presque à chaque fois que j’arpente ma ville.

– A quel personnage de votre livre êtes-vous le plus attachée?

Certains personnages sont plus ou moins issus de moi ; d’autres sont davantage venus à moi. J’ai un faible pour Elphie parce que, n’ayant rien de ce qui fait les avantages pour réussir dans notre monde, ni beauté physique ni solidité psychologique et par conséquent, ni argent ni place sociale, elle crée un monde idéal d’une force telle que je le vois clairement briller dans les lignes qui lui sont consacrées.

Dans le recueil, il y a les femmes frustrées, arrimées à des manques ou à des complétudes normées (certaines idées du bonheur), qui sont en échec, et celles qui trouvent une échappée autre, le plus souvent dans les pages encore blanches de leur imaginaire. J’aime tous mes personnages.

-En 2018, vous avez obtenu la Bourse à l’écriture décernée par le Canton de Vaud. Cela vous a permis de prendre un congé sabbatique pour écrire un nouveau livre. Quelle différence il y a-t-il entre écrire un livre durant les loisirs que laissent un travail comme l’enseignement, comme cela été le cas pour Nos vies limpides, ou avec du temps devant soi ?

Ayant obtenu cette bourse en 2018, je me suis organisé quatre mois de temps libre au printemps 2019. J’ai expérimenté que ce temps dit libre était aussitôt squatté par des problèmes à résoudre qui n’attendaient que cela pour exploser, occupant tout l’espace et le temps ; de plus, l’inspiration pour la littérature, convoquée en force dans ce temps libre, s’est ingéniée à se dérober et à prendre les masques effrayants du doute et de l’autodénigrement. Ce qui fait qu’au final, j’ai très mal vécu cette période que j’avais d’abord reçue comme un cadeau magnifique (ce qu’est en réalité une bourse !). J’ai travaillé malgré tout, tenue par un sentiment de loyauté face à ceux qui m’avaient fait confiance en sélectionnant mon projet ; mais tout s’est fait dans la douleur. Je voulais produire des pages et mon esprit se refusait à la production. Finalement, ce temps a été bénéfique car le projet a pris corps, mais il me reste encore beaucoup à faire pour achever le livre qui devrait être d’une taille conséquente. Pour l’instant, il est ébauché sur un manuscrit incomplet, mais devenu clair dans ma tête. Enfin, je me suis promis de ne plus tenter une aventure de bourse, en tout cas pour le moment, car je crois que mon travail en tant qu’enseignante sert de ferment pour la littérature, même s’il me vole mon temps. Il faut savoir vivre dans les paradoxes.

– La question que je pose à toutes les écrivaines et écrivains : à quel personnage littéraire vous identifiez-vous ?

Je dois parfois être un fondu-enchaîné de Madame Bovary et d’Ariane Deume, dans Belle du Seigneur. Nous avons en commun la naïveté et l’amour de l’art. Nous voulons nous sublimer pour vivre une vie sublime. Nous aimons caresser la matière de notre quotidien et nous rouler dedans tout en souhaitant qu’elle soit dans une quatrième dimension romanesque plutôt qu’ici-bas. Nous aspirons à la pureté. Nous habitons dans un livre. Et puis, c’est fini : je les quitte toutes deux autant que je les adore. Basta ! Retour à moi.

Propos recueillis par Dunia Miralles

L’écrivaine Valérie Gilliard. Photographie de Dominique Gilliard-Lurati.

Actualités

Au Broadway Av. lundi 4 novembre :

Lecture en musique d’extraits de Nos Vies limpides. La musique, spécialement imaginée pour l’œuvre, sera jouée par Davide Di Spirito qui l’a également composée. Cet instant de poésie sera suivi d’une interview de Valérie Gilliard menée par Pierre Fankhauser. Adresse: Au Broadway Av., place du Tunnel, Lausanne, le lundi 4 novembre à 20h

A venir

Décembre: écriture pour les Paniers culturels, association lausannoise qui propose un concept de package culture. Confection, pour le panier de Noël, d’un opuscule original et inédit. Sortie début décembre.

Au printemps: préface d’un roman de Ramuz, Adam et Eve, commandée par Michel Moret des Éditions de l’Aire.

Biographie

Valérie Gilliard est née en 1970 à Lausanne. Enseignante au gymnase d’Yverdon, elle devient aussi écrivaine dans les années 2000. Son second roman, Le Canal, publié aux éditions de l’Aire en 2014, obtient une sélection Lettres frontière. Valérie Gilliard diversifie sa plume par des chroniques journalistiques, des pièces de théâtre pour adolescents et enfin, par la publication en 2018 d’un recueil de nouvelles et de courtes proses poétiques, intitulé Nos vies limpides. La même année, elle reçoit la bourse à l’écriture du canton de Vaud pour un projet de roman sur le monde disparu des vocations.

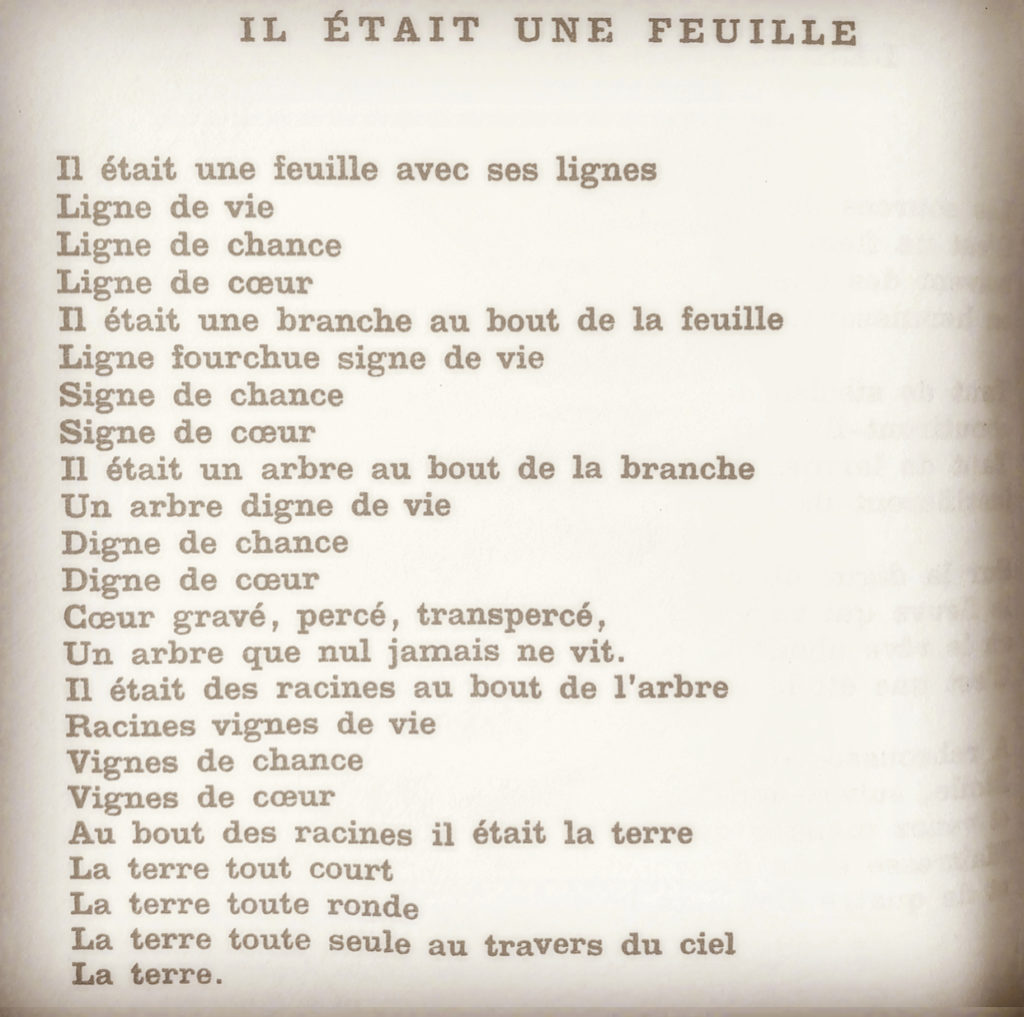

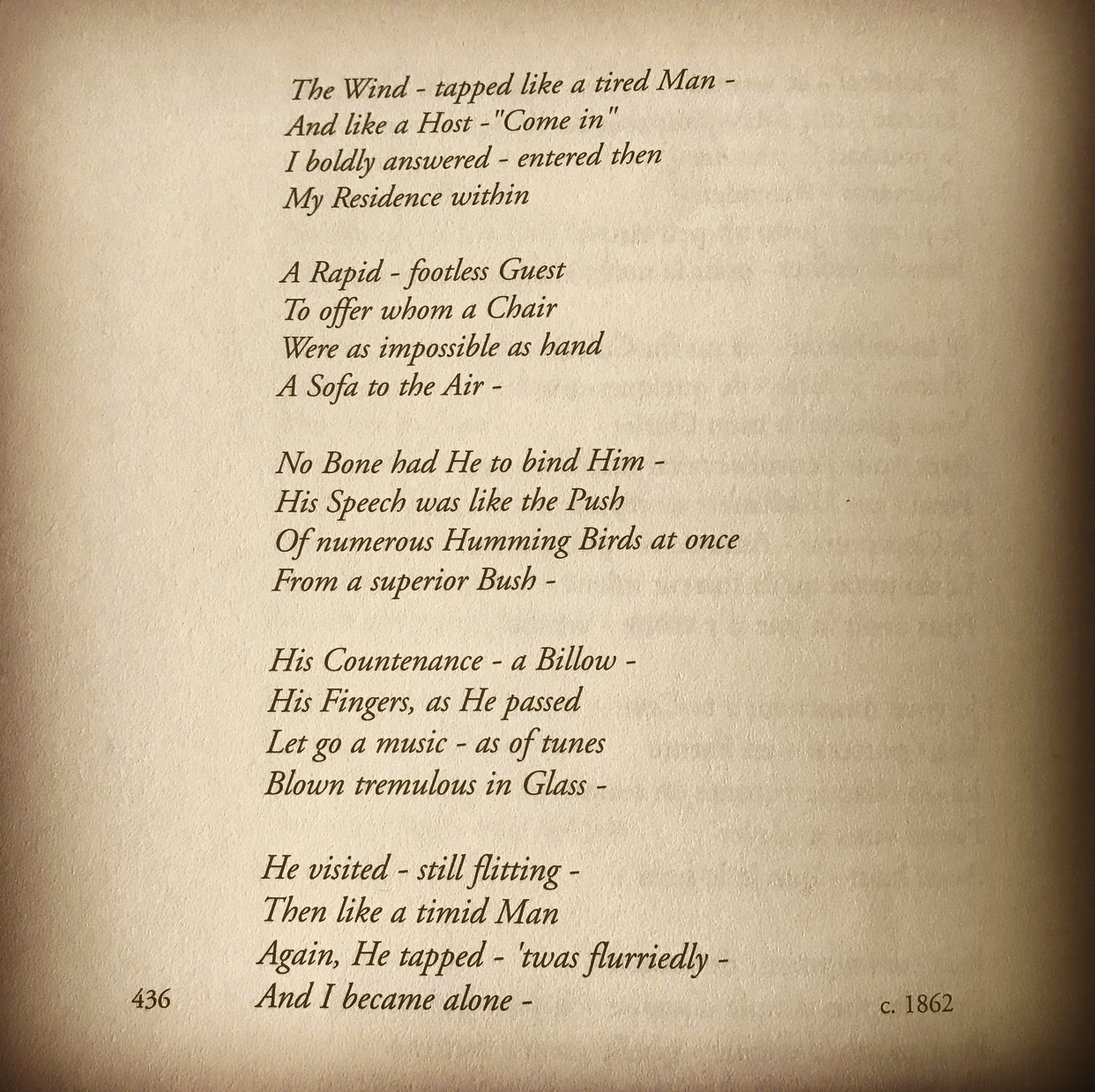

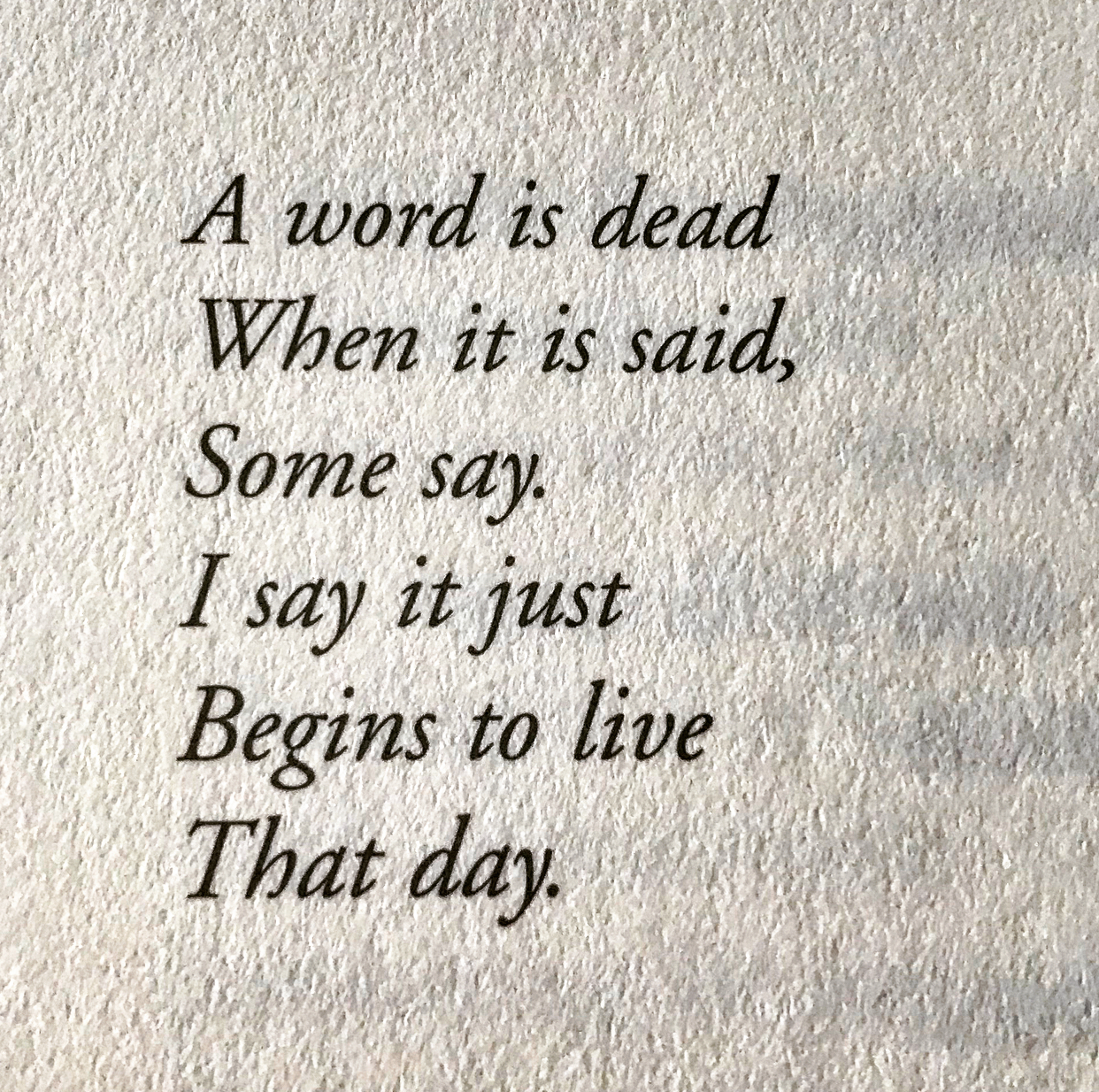

Emily Dickinson est déjà consciente de sa vocation de poétesse quasi mystique. A trente ans, sa distance du monde est absolue, presque monastique. Retirée dans la maison de son père, elle se consacre aux occupations domestiques et gribouille sur des feuilles de papier, qu’elle cache dans les tiroirs, ses notes et vers qui, après sa mort, s’avèrent être l’une des plus remarquables réalisations poétiques de l’Amérique du XIXe siècle. Dans son isolement, elle ne s’habille qu’en blanc. “Mon choix blanc” selon ses propres termes, trait qui exprime l’éthique et la transparence de sa poésie.

Emily Dickinson est déjà consciente de sa vocation de poétesse quasi mystique. A trente ans, sa distance du monde est absolue, presque monastique. Retirée dans la maison de son père, elle se consacre aux occupations domestiques et gribouille sur des feuilles de papier, qu’elle cache dans les tiroirs, ses notes et vers qui, après sa mort, s’avèrent être l’une des plus remarquables réalisations poétiques de l’Amérique du XIXe siècle. Dans son isolement, elle ne s’habille qu’en blanc. “Mon choix blanc” selon ses propres termes, trait qui exprime l’éthique et la transparence de sa poésie. Bouleversée par plusieurs deuils consécutifs, en automne 1884 Emily Dickinson s’évanouit en faisant la cuisine et reste malade durant de longues semaines. En novembre 1885 sa santé se péjore au point que son frère annule un voyage pour rester avec elle. Début mai 1886 son état s’aggrave. Elle meurt le 15 du même mois à l’âge de 55 ans. C’est sa sœur

Bouleversée par plusieurs deuils consécutifs, en automne 1884 Emily Dickinson s’évanouit en faisant la cuisine et reste malade durant de longues semaines. En novembre 1885 sa santé se péjore au point que son frère annule un voyage pour rester avec elle. Début mai 1886 son état s’aggrave. Elle meurt le 15 du même mois à l’âge de 55 ans. C’est sa sœur