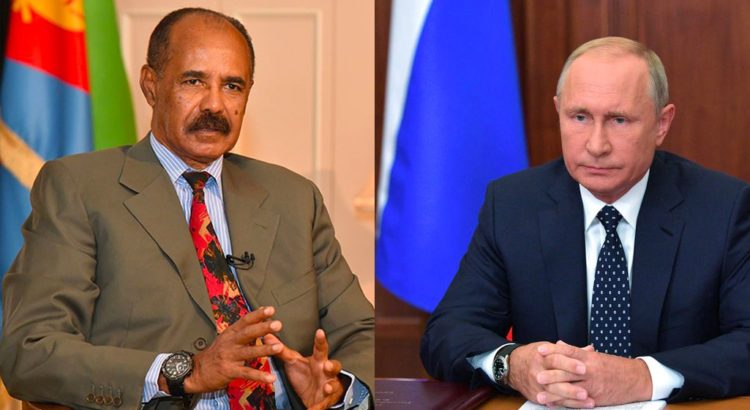

A l’heure où la majorité des États, notamment occidentaux, s’allient et s’accordent pour sanctionner l’impérialisme militaire et politique russe en Ukraine, l’Érythrée continue à consolider ses relations diplomatiques avec la Russie. Lors du vote du 2 mars 2022 à l’Assemblée des Nation Unies (ONU), 141 États ont accepté la résolution historique exigeant l’arrêt immédiat de l’intervention militaire russe. Trente-cinq pays se sont abstenus, notamment plusieurs États africains, et cinq s’y sont opposés, dont l’Érythrée, seul État africain. Ce soutien à Poutine du président érythréen Issayas Afeworki n’est pas insignifiant : il s’inscrit dans une dimension politique sous-jacente. Isolé et fortement critiqué par plusieurs États sur sa gestion de gouvernance, le dictateur érythréen cherche en effet à gagner la confiance et le soutien de l’autocrate Poutine afin d’assurer ses relations au niveau régional et international.

Malgré les critiques et sanctions dont il fait l’objet, le Président russe Poutine exerce une certaine fascination sur le dictateur érythréen Issayas Aferwerki. La politique autoritaire russe et sa résistance à l’impérialisme occidental a toujours trouvé écho au sein de l’administration totalitaire érythréenne. Durant la guerre d’indépendance (1961 – 1991), les indépendantistes érythréens dirigés par Issayas Afeworki dès 1987 se sont fortement inspirés du communisme russe (et chinois) pour libérer le pays de la colonisation éthiopienne et, parallèlement, construire une société – imaginaire et fabulée – autour d’un pays sans classe sociale, orientée sur l’autosuffisance. Même si l’idéologie communiste de la Russie du XXe siècle diffère radicalement du contexte actuel, le dictateur Issayas Aferworki reste séduit par un communisme gouverné de manière totalitaire.

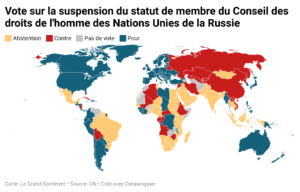

Lire aussi : La Russie est exclu du Conseil des droits de l’homme

L’Érythrée par sa politique tyrannique a fortement été sanctionnée par les États occidentaux, y compris par l’État russe. Notamment en 2009, lorsque l’ONU lui a imposé un embargo (sur les armes, des sanctions financières, les gels d’avoir et les interdictions de voyage). Malgré ces sanctions, levées par l’ONU en 2018 à la suite de l’accord de paix historique conclu entre l’Érythrée et l’Éthiopie, les relations diplomatiques entre l’Érythrée et la Russie ont toujours été relativement cordiales. La Russie, à travers son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, a d’ailleurs été l’une des toutes premières puissances à annoncer publiquement, dès la levée de l’embargo, la reprise de ses relations économiques avec l’Érythrée : promotion de projets d’extraction minière, développement d’infrastructures et, entre autres, approvisionnement en matériel agricole. Ce bilatéralisme stratégique mérite d’être analysé au regard de l’implantation et de l’élargissement des dispositifs militaires et économiques étasuniens, français, italiens, espagnols, japonais et chinois à Djibouti, dont l’objectif principal – outre les exercices militaires – est la perspective d’obtenir un monopole dans la Mer Rouge (via le Canal de Suez) et de gagner en influence économique et politique en Moyen-Orient. Exclu de cette nouvelle configuration géopolitique en Afrique de l’Est, Poutine cherche ainsi à entretenir une zone stratégique et diplomatique avec son homologue Issayas Aferworki. De son côté, l’Érythrée a tout intérêt à démontrer qu’elle est redevenue partiellement fréquentable, et espère obtenir le soutien du kremlin sur la scène régionale et internationale, et ainsi s’assurer une influence relative sur ses pays voisins.

Par ailleurs, le vote de soutien érythréen à la Russie s’inscrit également dans une logique sécuritaire. Selon l’institut international de recherche sur la paix et Stockholm, Moscou a fourni 44% de toutes les importations d’armes africaines de 2017 à 2021. Il est à ce jour difficile d’estimer le nombre et les types d’armes achetés par le gouvernement érythréen. Toutefois, certains analystes évaluent le montant des achats effectués à plusieurs millions de dollars. Compte tenu des conflits diplomatiques et militaires répétés entre l’Érythrée et l’ensemble de ses voisins, le pays ne peut se passer de ces approvisionnements d’armements. Ses relations étant rompues (et/ou suspendues) avec la majorité des États occidentaux, la Russie apparaît comme une alliée stratégique. L’historien français Gérard Prunier spécialiste de la corne de l’Afrique explique dans le média France 24 « L’Érythrée est un pays complètement isolé sur la scène internationale, qui soutient la Russie, car elle cherche avant tout un partenaire susceptible de lui fournir des armes sans lui demander des comptes sur la question des droits de l’Homme ».

La guerre civile en Éthiopie entre le gouvernement central d’Abiy Ahmed et la province du Tigré nous montre à quel point l’Érythrée est partiellement gagnante en s’alliant à la Russie. Depuis que le Tigré, ennemi historique du gouvernement érythréen, bénéficie du soutien diplomatique des États-Unis (et d’autres États occidentaux), Issayas Afeworki dispose d’un nouveau prétexte pour justifier encore davantage la mobilisation générale de son armée nationale et attaquer la région du Tigré. À ce titre, cette ingérence érythréenne dans cette guerre civile éthiopienne est considérée par l’émissaire américaine pour la Corne de l’Afrique Mike Hammer comme une situation tragique qui « enflamme le conflit » et pérennise l’instabilité politique, économie et sociale dans la région de Tigré.

Lire aussi : La guerre en Ukraine n’ébranle pas les soutiens africains de Moscou

Selon moi, le gouvernement érythréen prend à nouveau une mauvaise décision politique en témoignant son soutien inconditionnel à la Russie. À l’heure où Poutine viole plusieurs principes des droits fondamentaux, Issayas Afeworki aggrave l’image de l’Érythrée en cautionnant les attaques des droits humains en Ukraine. Rappelons que celui-ci promettait en 2018 d’engager son pays sur la voie de la démocratie et du respect des droits humains. Ce soutien n’est qu’une confirmation de plus du double discours contradictoire et paradoxal auquel s’emploie le dictateur érythréen. Le pragmatisme politique aurait consisté à porter un discours critique à l’impérialisme russe et à soutenir le discours indépendantiste du peuple Ukraine, comme cela avait été souhaité pour l’Érythrée durant la guerre d’indépendance (1961 – 1991).

Pour aller plus loin :

Cette analyse est partagée par Léonard Vincent, journaliste de Radio France international et écrivain. Il n’existerait selon lui, et d’après son expertise sur Érythrée, ni statistiques officielles faibles, ni publication annuelle du budget national, pas plus qu’une transparence sur l’origine et l’allocation des ressources de l’État. Par conséquent « (…)

Cette analyse est partagée par Léonard Vincent, journaliste de Radio France international et écrivain. Il n’existerait selon lui, et d’après son expertise sur Érythrée, ni statistiques officielles faibles, ni publication annuelle du budget national, pas plus qu’une transparence sur l’origine et l’allocation des ressources de l’État. Par conséquent « (…)