Initié par Sophie Swaton, philosophe et économiste enseignante à l’Université de Lausanne, le revenu de transition écologique (RTE) est devenu en France une réalité dans quatre territoires. Qui testent sur le terrain la viabilité de nouveaux laboratoires de l’économie sociale et solidaire.

Le revenu de transition écologique (RTE) est une idée qui désormais fait son chemin en France. Ou plutôt, une idée qui fait ses chemins. Chacun d’entre eux a son tracé original, son histoire à raconter, ses obstacles à contourner. Ces chemins sont déjà bien tracés à Grande-Synthe dans le département du Nord (Hauts de France) et dans celui de l’Aude (Occitanie); ils se consolident dans le département du Lot-et-Garonne (Nouvelle Aquitaine). Au sein de la communauté d’agglomération d’Épinal, dans le département des Vosges (Grand Est), la voie du RTE, à peine esquissée, doit encore se dessiner dans les esprits avant de s’inscrire dans la réalité. A chaque territoire son tempo, avec son laboratoire vivant d’expérimentation.

L’ambition est grande. «Avec le revenu de transition écologique, on invente un autre modèle économique et social qui s’appuie sur une volonté politique des élus, résolus à l’expérimenter et à le mettre en œuvre», souligne Jean-Christophe Lipovac, directeur de l’association Zoein France. Laquelle est issue de la fondation genevoise Zoein que préside Sophie Swaton, initiatrice du RTE. Brièvement résumé, ce dernier ne découple pas l’activité et les revenus à l’image du revenu de base inconditionnel, mais oriente les personnes dans des activités innovantes, liées à la transition écologique (agroécologie, permaculture, habitat écologique, énergies renouvelables, finance durable, tourisme durable, écomobilité, low tech -ou basse technologie-, recyclerie, etc.).

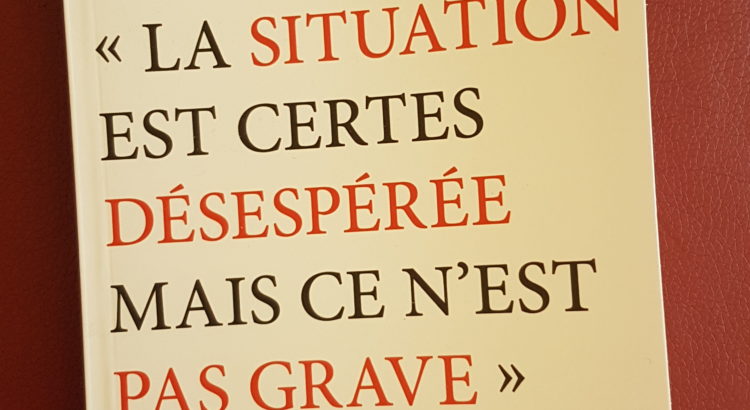

L’imaginaire de la croissance s’efface au profit de celui de la coopération et de la solidarité écologique. «L’idée est de faire jouer des institutions existantes pour mettre en place un véritable dispositif d’aide, à visage humain, afin de développer et d’accompagner des activités à finalité écologique au cœur de la société civile», souligne Sophie Swaton (lire ses livres Pour un revenu de transition écologique, PUF, 2018, et Revenu de transition écologique: mode d’emploi, PUF, 2020).

Des territoires à revitaliser

Le RTE ne s’implante pas par hasard sur un territoire. En France, une commune sur trois environ se situe dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) et bénéficie, à ce titre, d’aides fiscales. Vieillissement de la population en déclin, activités économiques en berne, disparition progressive des réseaux de distribution et éloignement des services publics sont les signes tangibles d’une ZRR. C’est précisément dans une telle zone que le RTE peut s’enraciner. Frédéric Bosqué, initiateur du projet expérimental TERA dans le Lot et Garonne, qui développe un éco-système coopératif rassemblant plusieurs villages, fait un pari audacieux: «Si d’ici trois à cinq ans, nous arrivons à revitaliser cette zone rurale en la faisant sortir des statistiques, nous apporterons la preuve qu’un revenu de transition est bien un facteur de développement territorial».

C’est aussi dans un milieu agricole de grande pauvreté et de fortes disparités sociales que Joëlle Chalavoux, co-présidente de l’association 3.EVA, soutient un projet de RTE dans la vallée de l’Aude en Occitanie. La fermeture en 2004 de l’usine de stratifiés Formica (150 salariés) et l’effondrement de l’industrie du meuble jadis très florissante ont plongé une partie de la population dans la précarité. Qui plus est, l’éloignement des grands axes routiers et ferroviaires ne favorise pas l’implantation de nouvelles entreprises.

Dans les Vosges, la paupérisation de la société civile a également été provoquée par le dépérissement de l’industrie textile – notamment incarnée par l’entreprise Boussac – qui employait encore plusieurs milliers de personnes dans les années 1970. Les équipementiers automobiles, à leur tour touchés par la crise, n’ont pu assurer la relève. Jean-Paul Boyer, qui a initié le projet local Territoires zéro chômeur de longue durée (TZCLD), souhaite évaluer la synergie entre celui-ci et le RTE dans quatre communes de la communauté d’agglomération d’Épinal (lire ci-dessous). «Dans le bâtiment, notamment la rénovation de l’habitat, il y a un fort potentiel d’activité et un réel besoin de soutien aux plus déshérités, comme ces paysans qui touchent un revenu de solidarité active (RSA) en travaillant 110 heures par semaine».

L’extrême pauvreté touche enfin Grande-Synthe, dans la périphérie de Dunkerque, au sein d’une région industrielle qui abrite notamment ArcelorMittal avec ses 14 usines classées Seveso. Grande-Synthe est la première commune de France à avoir conclu en avril 2019 un partenariat avec la fondation Zoein pour créer une coopérative de transition écologique en vue d’assurer un revenu complémentaire et un accompagnement aux personnes qui ont des projets innovants respectueux de l’environnement. Plus de 30% des 23.500 habitants de la ville vivent au-dessous du seuil de pauvreté fixé à 850 euros par mois. «En complément du minimum social garanti que la Mairie a mis en place pour combattre la misère extrême, le RTE offre une autre dimension qui vise un accompagnement, une formation et un financement de projets qui s’inscrivent dans la transition écologique et solidaire», souligne Jean-Christophe Lipovac. Qui avant de coordonner les expériences du RTE en France depuis octobre 2019 a été directeur de projet Transition écologique et solidaire à Grande-Synthe.

L’indispensable vivier

La réussite du projet de RTE dépend principalement de l’engagement des femmes et des hommes qui le portent ou le soutiennent, et notamment des élus, au niveau communal, départemental ou régional. Damien Carême, maire de Grande-Synthe de 2001 à 2019 et député européen depuis mai 2019 (Europe Écologie les Verts), a pris le taureau par les cornes pour faire de cette cité ouvrière «la capitale française de la biodiversité» en 2010, au service des plus déshérités. Les initiatives de la commune font florès: jardins populaires sans pesticide, éco-pâturages, maraîchage bio en circuits courts de proximité, cantines scolaires 100% bio et local, université populaire, médiathèque gratuite, ateliers « do it yourself », rénovation énergétique des bâtiments, prime à l’achat d’un vélo, etc. «Si j’avais attendu que des mesures viennent des gouvernements successifs, j’attendrais encore longtemps. Le RTE est une nouvelle pierre qui manquait à notre édifice», s’enthousiasme Damien Carême.

Le minimum social garanti, aide sociale facultative et temporaire, a été versé pour la première fois en mai 2019 aux plus démunis qui bénéficient également d’un accompagnement social adapté à leur situation. Par ailleurs, le dispositif Ose, on s’entreprend à Grande-Synthe favorise la création d’entreprises. Dès lors, le RTE est naturellement venu se greffer sur toutes ces actions, en soutien à des activités existantes ou nouvelles, toutes orientées vers la transition écologique et solidaire.

Quant au projet expérimental TERA, dans un rayon de 30 kilomètres autour de Tournon d’Agenais (Lot-et-Garonne), Frédéric Bosqué a eu l’occasion de le présenter aux étudiants du professeur (désormais honoraire) Dominique Bourg et de Sophie Swaton, maitre d’enseignement et de recherche en philosophie économique à l’Université de Lausanne. L’objectif de TERA est notamment de relocaliser 85% de la production vitale à ses habitants et d’abaisser l’empreinte écologique de cette production à moins d’une planète. Dans ce contexte, une expérimentation du RTE s’est, ici aussi, imposée naturellement.

Mais l’engagement des communes reste à géométrie variable. En 2015, il était question de construire un écovillage à Lartel, au lieu-dit de Masquières. Mais quand il s’est agi de passer à l’étape de l’écoconstruction en dur, la municipalité a mis son veto, obligeant les résidents à démonter leurs maisons prototypes et à s’installer à Trentels, à une quinzaine de kilomètres. Dans ce petit village, le maire s’est montré nettement plus accueillant. Plus de 150 personnes participent, plus ou moins régulièrement, à la réalisation concrète du projet TERA. Lequel bénéficie de nombreux soutiens dont celui de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), placée sous la tutelle de plusieurs ministères.

Dans la vallée de l’Aude, l’association 3.Eva co-présidée par Joëlle Chalavoux porte le projet d’expérimentation du RTE. Affichant «la volonté de penser le territoire autrement», elle anime, avec ses six autres co-présidents, un Pôle territorial de coopération économique (PTCE). Soutenu par la recherche, ce dernier développe depuis trois ans des actions de coopération entre entreprises classiques, entreprises de l’économie sociale et solidaire et organismes de formation, impliquant tous les acteurs du territoire. Cette démarche s’inscrit pleinement en résonance avec celle du RTE qui place la relation humaine au cœur de son fonctionnement. Quant au conseil départemental de l’Aude, il s’est vite enthousiasmé pour le RTE, après avoir été volontaire pour expérimenter le revenu de base universel. Enfin, les contacts avec la région Occitanie laissent espérer une implication qui permettrait d’agir à plusieurs niveaux, du local à l’Union européenne.

Dans les Vosges, le processus avance beaucoup plus lentement. La Communauté d’agglomération d’Épinal ainsi que le conseil départemental soutiennent le projet Territoires zéro chômeur de longue durée (TZCLD) que pilote Jean-Paul Boyer au niveau local, mais ils n’ont pas encore été sensibilisés au RTE. Porté par des bénévoles du projet local d’ATD Quart monde, le TZCLD vise à utiliser l’argent versé sous forme de prestations sociales pour créer des emplois à destination des personnes au chômage depuis plus d’un an. La Communauté d’agglomération d’Épinal, impliquée dans ce projet, est candidate à son extension. Comme dans les Vosges il existe un Schéma de cohérence territorial (SCOT), qui a pour objectif de mettre en cohérence l’ensemble des politiques sectorielles (habitat, mobilité, environnement, aménagement commercial), l’idée du groupe de travail est de mutualiser toutes ces initiatives avec le RTE. Mais si les Vosges ne devaient pas être retenues dans le cadre du TZCLD, une autre dynamique pourrait s’enclencher pour promouvoir le RTE.

La Coopérative de transition écologique, pierre angulaire du RTE

Une coopérative de transition écologique, qui peut prendre la forme juridique d’une Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), est la pierre angulaire du système. C’est elle qui joue le rôle d’accueil et d’accompagnement des personnes bénéficiant du RTE, devenues sociétaires de la coopérative, au même titre que la commune et des autres coopérateurs. Ces derniers devraient pouvoir développer leur activité qui, une fois prospère, dégagerait un revenu dont un pourcentage serait reversé à la coopérative pour soutenir d’autres projets d’activité ou de formation. Un cercle vertueux économiquement et socialement!

A Grande-Synthe, qui a déjà accompagné des personnes au chômage de longue durée, quelques candidats au RTE sont dans le viseur. «2020 sera une année test pour la mise en œuvre opérationnelle du comité de sélection et du processus d’accompagnement», souligne Jean-Christophe Lipovac. Les candidats potentiels? Une personne se lance dans la rénovation de meubles anciens, une autre dans une activité de traiteur en circuits courts avec une dimension sociale, une autre dans la production et la vente de composte en circuit courts, une autre encore dans la réutilisation et le recyclage d’outils de maraichage dans une approche low-tech, etc.

L’enthousiasme des habitants est palpable. Certains d’entre eux affichent la ferme intention de tester leur propre activité. Tous ne sont pas en situation de chômage de longue durée. Comme cette jeune fille qui, après des études supérieures dans la communication (niveau master), a changé de cap pour se former en herboristerie et fabriquer des produits cosmétiques bio. «Souvent, observe Jean-Christophe Lipovac, les porteurs de projets sont isolés, sans réseau, et ont besoin de financement, de formation et d’accompagnement, mais aussi de temps pour tester leur projet d’activité. Ce seront les fonctions mêmes de notre Coopérative de transition écologique».

Une Coopérative de transition écologique n’existe pas encore dans l’Aude mais un chef de projet vient d’être engagé pour la mettre sur pied. Un travail préparatoire est en cours, notamment depuis juin 2019, avec le concours de représentants du département, de personnes touchant un revenu de solidarité active (RSA), d’éleveurs, de maraîchers, lycéens, experts dans l’écologie et la finance, etc. Quelque 80 personnes au profil très varié se sont réunies en ateliers pour cibler les priorités du territoire et dans quels domaines le RTE pourrait être le plus efficace. «De réunion en réunion, nous progressons, constate Joëlle Chalavoux, et d’ici avril 2020 nous envisageons la création d’une coopérative». Il est essentiel que la réflexion soit partagée par tous les acteurs, y compris ceux qui pourront ensuite porter un projet ouvrant accès à un revenu de transition écologique: les critères d’urgence et les complémentarités des projets seront ainsi définis de façon collective et donc reconnus par le plus grand nombre.

En euro, monnaie locale ou en nature

Le revenu versé à des personnes physiques, en contrepartie d’activités orientées vers l’écologie et le lien social, n’est pas exclusivement monétaire. Il peut aussi se décliner en échanges de services ou en formation. Sous sa forme monétaire, il est déjà en cours dans une configuration fort proche du RTE au sein du projet TERA dans le Lot-et-Garonne. Cinq personnes reçoivent un revenu d’autonomie dont deux sont financés par la fondation Zoein sur trois ans, les trois autres étant alimentés par un financement participatif. Chacun d’entre eux s’élève à 856 euros nets.

Comme le précise Frédéric Bosqué, il s’agit d’un «revenu versé en monnaie citoyenne locale et garanti par une production locale». L’inconditionnalité ne doit concerner que la distribution et non la production. Une inconditionnalité totale, sans production de biens ou de services, n’aurait pas de sens. Le revenu doit être coproduit par tous les acteurs du territoire. Autrement dit, la garantie de production n’est pas individuelle – on ne demande pas à chaque personne de produire tel bien ou tel service sur le marché – mais collective. «Ce revenu est le fondement de la citoyenneté, poursuit Frédéric Bosqué. Comme la monnaie est un bulletin de vote, il est nécessaire que tout le monde puisse en posséder pour pouvoir voter».

La plus grande originalité de cette forme de RTE réside dans le fait que ce revenu est versé en monnaie locale et non pas en euro. «Il n’est donc pas englouti par les marchés financiers, poursuit Frédéric Bosqué. Au bout de 2,5 ans de mise en circulation, toute transaction en euro ou dans une autre devise finit par alimenter les marchés financiers au détriment du PIB. Cantonnée dans un espace limité, la monnaie locale procure en revanche une bien plus grande richesse collective aux citoyens à qui elle s’adresse directement. Qui plus est, elle tisse entre eux des relations humaines dans le respect de la nature et contribue à l’instauration d’une gouvernance partagée».

Faudrait-il donc que tous les RTE de France soient versés en monnaie locale? Ce serait quasiment impossible dans les grandes villes. Cela supposerait une généralisation des monnaies locales ainsi qu’un bouleversement dans la structure juridique et la gouvernance des territoires. A long terme, peut-être, quand il deviendra évident que les femmes et les hommes ne peuvent s’épanouir que dans des espaces à dimension humaine, le RTE pourrait devenir indissociable d’une monnaie locale dans la perspective de relocaliser l’économie et de partager les richesses produites à l’échelle d’un territoire.

Délicate sélection des candidats au RTE

Comment choisir et sélectionner les candidats au RTE? Selon quels critères?

C’est l’une des tâches les plus délicates à accomplir quand on met en place un tel système. A Grande-Synthe, relève Jean-Christophe Lipovac, «nous ne souhaitons pas opérer une sélection dure à l’entrée des porteurs de projets, mais plutôt entreprendre une démarche pédagogique de questionnement sur l’utilité sociale et écologique des projets présentés. Dans le cadre de la gouvernance de la Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), nous comptons créer des espaces de dialogue avec les acteurs du territoire pour avoir une analyse partagée de l’utilité territoriale des projets à soutenir».

Statutairement, la SCIC créée à Grande-Synthe est une coopérative d’activités et d’emploi (CAE). Issues de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, les CAE permettent à un porteur de projet de tester son activité en toute sécurité. Celui-ci bénéficie d’un hébergement juridique ainsi que d’un appui méthodologique et technique. Le porteur de projet signe avec la coopérative un «contrat d’appui au projet d’entreprise» (CAPE). Si le test d’activité s’avère concluant, il peut alors bénéficier du statut d’entrepreneur salarié et finalement signer un contrat de travail à durée indéterminée avec la coopérative.

Le «jeune entrepreneur» pourra ainsi percevoir un salaire, voire un complément de revenu via le RTE, et bénéficier aussi de la couverture sociale d’un salarié classique.

Une fois la structure installée, reste à préciser le mode de fonctionnement. La méthode expérimentée par le projet TERA a déjà fait ses preuves. «Dans un premier temps, explique Frédéric Bosqué, une réunion appelée La théorie du changement nous permet de préciser les missions dont nous avons besoin pour atteindre notre objectif commun. Lors d’une deuxième réunion intitulée Place des aspirations, chacun est invité à faire connaître ses aspirations et choix personnels». Projets collectifs et individuels sont ensuite mis en balance. Enfin, les activités sont triées par ordre d’utilité commune. Ont notamment été retenus le maraîchage, le compostage et le recyclage des déchets, la boulangerie, le gîte, l’assistant de gestion et le secrétariat. Plus tard viendront l’écoconstruction, la maintenance et l’entretien, les jardins et forêts ainsi que l’informatique.

Certaines activités comme le maraîchage et le gîte commencent à dégager des revenus. «Notre objectif, souligne Frédéric Bosqué, est d’arriver à un autofinancement des RTE par nos activités, à hauteur de 25% la première année, 50% la seconde et 100% la troisième». TERA reçoit par ailleurs d’autres subventions, notamment de la région Nouvelle Aquitaine pour le travail social d’innovation et de l’ADEME pour son conseil scientifique. Que penser de telles subventions publiques dans un projet à vocation locale qui cherche à développer une autre forme d’économie? Clément Cayol, chargé de mission «revenu minimum social garanti» à la mairie de Grande-Synthe, n’y voit pas de problème, bien au contraire: «eu égard au bienfait social du RTE dans les territoires, des fonds publics sont bienvenus».

La recherche, matière grise des laboratoires

Il n’y a pas de laboratoire digne de ce nom sans chercheurs. Le constat s’applique aux laboratoires vivants du RTE dont l’expérimentation aux multiples visages exige un examen approfondi de chercheurs, à l’affût de ce qui fonctionne bien ou non, de ce qui doit être amélioré, précisé, voire modifié, et finalement de ce qui est ou non reproductible dans d’autres territoires. Dans la convention de partenariat entre la fondation Zoein et la commune de Grande-Synthe, il est stipulé que Zoein s’engage à apporter un soutien financier exceptionnel de 30.000 euros pour la mise en place d’une coopérative de transition écologique. «Cette aide a notamment vocation à soutenir un projet de recherche et de collaboration avec la fondation Zoein en lien avec des agents de la ville de Grande-Synthe et un ou des doctorants(s) participants(s) au projet».

On retrouve la même somme de 30.000 euros dans le projet de RTE de la Haute Vallée de l’Aude, dont 10.000 euros sont attribués au financement d’un programme mené par Benoît Prevost, chercheur de l’Université Paul Valéry à Montpellier. Ayant suivi l’évolution du Pôle territorial de coopération économique (PTCE) depuis son origine, ce chercheur est bien placé pour scanner le RTE dans son élaboration.

En plus d’une aide financière, Zoein met son conseil scientifique au service des territoires. Les experts de ce conseil, dans des domaines aussi variés que le climat, l’agroforesterie, la biodiversité, la monnaie locale ou le droit public, peuvent soutenir les chercheurs doctorants dans leurs travaux. Pour le RTE en France, 2020 sera l’année de la consolidation des outils mis en place, notamment des coopératives de transition écologique, avec les premiers engagements des entrepreneurs-associés.

En cette année d’élections municipales, le RTE pourrait devenir un enjeu pour un pays malade de sa fracture sociale et prêt – plus qu’on ne l’imagine – à expérimenter localement un vivre autrement. A l’heure du bouleversement climatique et de l’effondrement de la biodiversité, une transition écologique et solidaire réussie devrait être un impératif pour tout(e) élu(e) responsable.

Vers une nouvelle entreprise à but communal dans le Lot-et-Garonne

Le projet TERA dans le département du Lot-et-Garonne s’articule autour de sept structures. Un schéma plutôt compliqué que Frédéric Bosqué aimerait bien simplifier par une loi qui créerait une nouvelle entité juridique française: l’écosystème coopératif. En attendant, TERA fonctionne avec:

1 – Une association sans but lucratif qui promeut des écolieux. C’est un organe politique léger, sans salarié ni capital.

2 – Une société civile immobilière (SCI). Elle comprend le foncier et les bâtiments professionnels: la ferme, le terrain de la commune de Trentels, les immobilisations louées à des professionnels. Les actionnaires financiers de cette SCI ne pèsent qu’un sixième des voix. Terrains et habitat s professionnels n’appartiennent pas à des particuliers mais à la communauté. Ces derniers détiennent des parts sociales au sein de la SCI.

3 – Un fonds de dotation. Il collecte des dons pour des investissements dans des activités non marchandes. Les donateurs bénéficient d’une défiscalisation à hauteur de 66% pour les particuliers et de 60% pour les entreprises.

4 – Deux associations fiscalisées à but non lucratif. Elles concernent des activités liées au secteur marchand: la Coop de Tilleul à Lartel et les Amis de Lustrac à Trentels. Ces deux associations vont se muer en société coopérative d’intérêt collectif au moment de la réception des premiers capitaux permettant de faire démarrer les activités économiques.

5 – Une coopérative d’habitants. Les habitants locataires de leurs maisons (quand elles seront construites) détiendront des parts sociales au sein de cette coopérative qu’ils gèreront.

6 – Un organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires. Cet organisme encore à créer rassemblera des personnes qui ne veulent pas développer d’activités marchandes et se mettre par exemple au service du service à la personne, de la biodiversité, de la culture, etc. Il sera financé par des dons du système coopératif (voir aussi:https://www.emmaus72.fr/wp-content/uploads/2015/11/OACAS-d%c3%a9pliant-externe-nov2015.pdf).

Frédéric Bosqué souhaiterait que l’Assemblée nationale française vote une loi instituant le statut d’entreprise à but communal qui regrouperait tous ces organes en une seule entité. Laquelle faciliterait grandement les activités marchandes et non marchandes du territoire ainsi que la renaissance de services publics qui ont déserté des campagnes françaises, comme l’accompagnement de personnes âgées ou handicapées, les transports publics, les soins médicaux, etc.

(Publié sur le site de La Pensée Écologique)