Quand je m’installe dans une nouvelle ville, un étrange rite de passage m’indique à quel moment j’y suis véritablement posé: j’arrête de prendre les noms des lieux dans leur sens littéral; en d’autres termes, mon cerveau cesse d’analyser les noms des rues ou des stations de métro comme des signifiants de quelque chose, plutôt que de quelque part. J’arrête aussi d’échafauder des attentes à partir de ce qu’évoque le nom d’un quartier («Eaux-vives», «Testaccio») pour commencer à associer l’endroit aux expériences que j’y ai vécues. A São Paulo, la ville où je suis venu au monde et qui sera à jamais celle d’où je pars, ce moment n’est jamais arrivé. Je le regrette, car la ligne bleue du métro, par exemple, vous emmène à Paraíso (« paradis ») ou, trois arrêts plus loin, à Liberdade (« liberté »). Mais l’école, par sa seule présence, a terni le paradis et la liberté a pris le goût du sukiyaki.

Dans nos villes natales, cette transmutation des signifiants coïncide plutôt avec la perte de notre regard d’enfant et de sa désarmante littéralité. On apprend soudain que le «Jardim X» n’est pas un jardin; que la « Granja Y » et la « Chácara Z » ne sont (plus, du moins) ni des fermes ni des ranchs. Les enfants de São Paulo peuvent toujours se délecter des toponymes tupi-guarani – une famille de langues indigènes d’où viennent des mots comme Ibirapuera (le parc), Anhamgabaú (la vallée) ou encore Jaraguá (le point culminant de la ville) – et laisser leur sonorité magique dessiner les contours des lieux q’ils désignent. Car personne, durant notre parcours scolaire, ne nous apprend la signification de ces mots, ni leur origine, ancestrale ou plus récente – les colonisateurs se sont eux aussi imprégnés de ces langues. Nous apprenons à lire le portugais, mais pas le Brésil.

J’ai rallié Rome depuis Genève. Comme je n’étais arrivé dans la ville suisse que six mois plus tôt, les noms de lieux me surprenaient encore par leur portée littérale au moment de mon départ. Il y avait par exemple la ligne de bus «OMS». En regardant le véhicule s’arrêter aux feux rouges, embarquer des usagers puis repartir, j’imaginais tous ceux qui le matin, venus d’on ne sait où, pénétraient dans cette institution qui semble omniprésente et en ressortaient plus tard dans la journée. Soudain, la réalité humaine derrière l’OMS devenait à la fois palpable et fragile – bien loin de l’entité toute-puissante que certains y voient. Et puis il y avait la ligne 11: Bout-du-monde. Tout au long de mon séjour, ce nom si particulier m’a donné la sensation d’une destination imminente. L’année 2020 étant ce qu’elle est, visiter le parc éponyme n’a fait que confirmer cette impression.

***

Je suis venu à Rome pour comprendre les trajectoires de deux mouvements qui ont façonné l’Italie dans les années 1970: le communisme et le féminisme. Plus précisément, pour étudier les étapes (ou chapitres) de leur rencontre oubliée, à la fois féconde et tendue. Ces mouvements se sont poursuivis dans les années 1980, mais la décennie entraînera la tradition communiste (et la gauche contestataire plus généralement) vers un terminus historique, puisque le Parti communiste italien (PCI), autrefois pilier de la politique italienne d’après-guerre, se dissoudra en 1991.

Au temps de son apogée, la direction du PCI était souvent appelée « Botteghe Oscure » ou, plus légèrement, « Bottegone », en référence à l’adresse de son siège romain. Dans les années 2010, le bâtiment a été racheté par l’Associazone Bancaria Italiana, l’union des banques italiennes; c’est aujourd’hui un supermarché. En juillet dernier, une autre transaction immobilière est venue accroître le fossé entre le passé et le présent de cette rue: la Lega, parti d’extrême-droite, a installé son siège en face de l’ancien « Bottegone », dans un bâtiment utilisé jadis par la CIA, dit-on, pour espionner le parti communiste alors le plus puissant d’Occident (La Stampa – 08/07/2020).

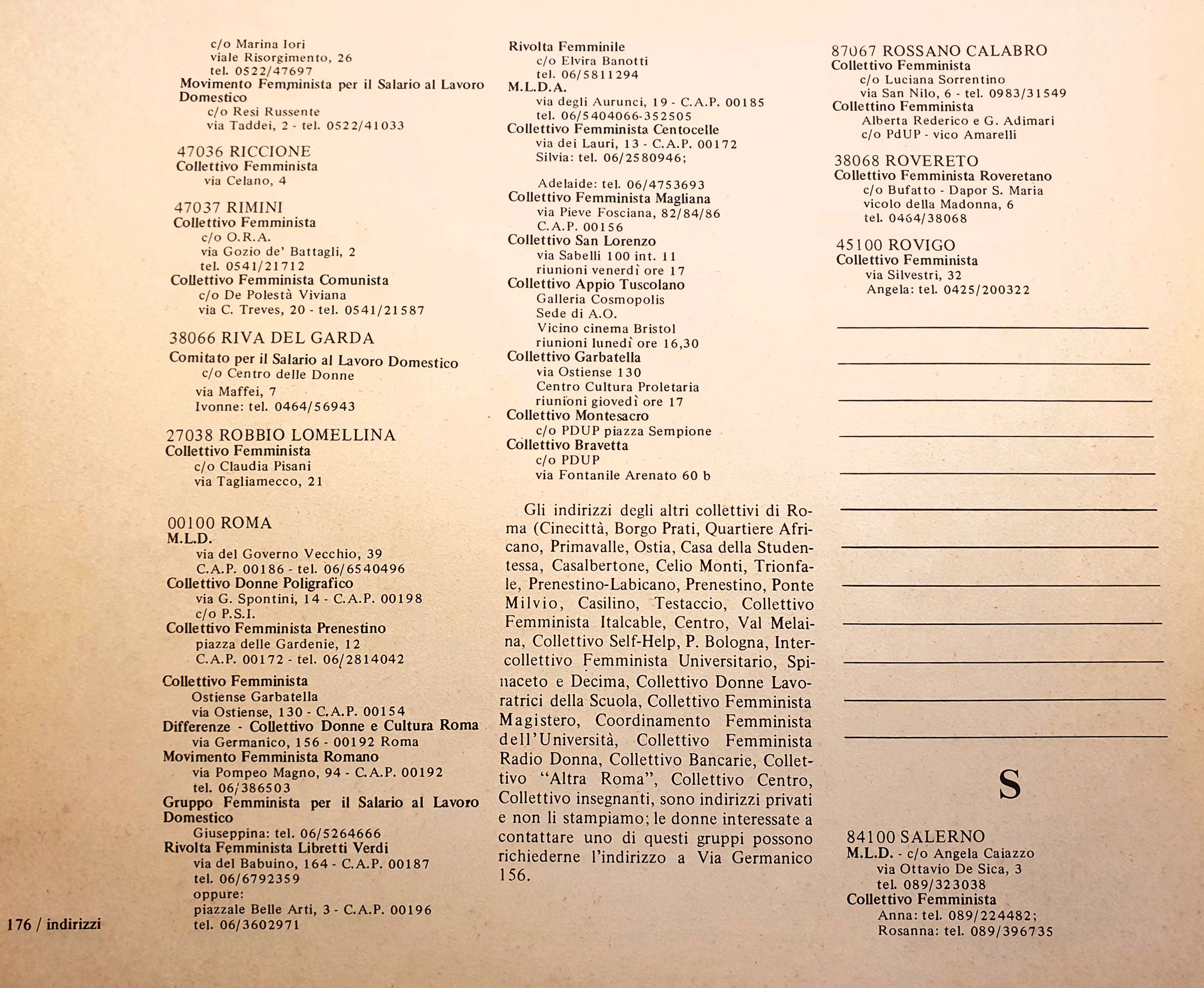

Si la Via delle Botteghe Oscure a incarné à elle seule toutes les tonalités de l’avant et de l’après-communisme en Italie, l’histoire du féminisme dans ce pays, et à Rome en particulier, est un récit aux multiples adresses, comme en témoigne la liste des organisations féministes actives dans la capitale en 1978 ci-dessous :

La liste n’était pas exhaustive : le féminisme était alors un « travail en cours », un « work-in-progress », d’où la décision des auteurs de laisser des plages vierges en vue d’ajouts ultérieurs. Ce contraste entre diffusion et centralisme, entre dynamisme et rigueur, explique aussi pourquoi le communisme et le féminisme ont été consignés dans différents compartiments du récit historique. En effet, outre les « années de plomb » – référence à la violence politique et étatique caractéristique de cette période –, les années 1970 sont essentiellement considérées comme la « décennie des mouvements », parmi lesquels le mouvement féministe, qui déferla sur la société italienne comme un tsunami, avec à la clé de multiples succès. Pourtant, elles marquent aussi le dernier temps fort du communisme en Italie, avec un PCI sous la houlette d’Enrico Berlinguer.

Si l’on analyse cette constellation historique, il apparaît clairement que ces mouvements ne relevaient pas de tendances parallèles ou exclusives l’une de l’autre. De fait, les politiques communistes et féministes ont évolué de façon étroitement liée du milieu des années 1970 à la fin des années 1980 en Italie (et ailleurs). De nombreuses féministes avaient adhéré au PCI, et plus encore faisaient partie de l’UDI (Unione donne italiane), l’organisation des femmes communistes et socialistes, qui devint de plus en plus militante au cours de ces années. Redonner corps à cette tentative de fusion des identités communistes et féminines par le biais d’archives, de sources visuelles et d’entretiens constitue l’objet de ma résidence à Rome. Retracer l’histoire d’une « intersectionnalité », car les questions de classe et de genre faisaient partie intégrante des parcours et pratiques quotidiennes des femmes activistes. Cette conjugaison s’est souvent exprimée par le biais d’un autre vecteur politique (locus pour les utopies communistes et féministes de l’époque): la solidarité avec le Tiers-Monde. J’y reviendrai dans ma prochaine contribution.

Victor Strazzeri (1985, São Paulo) – Sciences politiques

Est titulaire d’un BA en Sciences Sociales de la Pontifical Catholic University de São Paulo et d’un MA en Travail Social de la Federal University de Rio de Janeiro. Il a terminé son doctorat en Science politique à la Freie Universität de Berlin en juillet 2017 avec une thèse sur Max Weber et la social-démocratie allemande. Il a reçu la bourse d’excellence de la Confédération suisse (2017-2018) ; il était boursier postdoctoral à l’Institut historique de l’Université de Berne (2018-2019), où il est maintenant chercheur associé. À Rome il approfondira le dialogue entre communistes et féministes en Italie dans les années 70 et l’œuvre du peintre Renato Guttuso. Il est actuellement coordinateur du projet au Berliner Institut für kritische Theorie.