On peut cueillir le jour, comme le dit Horace, mais peut-on cueillir hier et demain aussi ? La gestion des souvenirs heureux et des craintes est cruciale à l’exercice du bonheur épicurien. Une erreur de compréhension pourrait s’avérer fatale à la béatitude. Ce serait dommage.

Le poète et philosophe épicurien (ou philosophe et poète, c’est selon) Lucrèce prétend que si le temps n’est rien en soi (De rerum natura 1.459), le passé est néanmoins une propriété d’un lieu ou d’un objet. Car le temps est corrélatif de tout changement et tout changement dépend d’un objet. Chaque chose aurait ainsi son histoire en elle, évoluant conjointement et se dégradant doucement.

La conceptualisation d’un temps abstrait à partir de cela est une affaire très délicate. Le « temps » ne dépend alors plus seulement de l’objet changeant ou du phénomène se produisant, mais aussi de son observation. Le rapport empirique au temps doit toujours rester au centre de sa conceptualisation. Une confiance aussi solide dans la validité de l’expérience pour une chose aussi abstraite est remarquable dans l’antiquité. Mais cela crée à bien des égards plus de problèmes que cela n’en résout : peut-on alors jamais vraiment parler d’autre chose que de nos ressentis ?

Epicure nous met devant un dilemme qu’on retrouve sous d’autres formes chez les philosophes H. Bergson et J. McTaggart, quelques 2000 ans après Lucrèce. Temps-évolution objectif ou temps-durée subjectif, causal ou perçu, changement ou concept, le chemin de crête entres les différents temps est malaisé. Les phrases à moitié finies sur des papyrus carbonisés par l’éruption du Vésuve ou sur des parchemins abîmés du Vatican ne nous aident pas franchement à comprendre les épicuriens. Ces sources éparses, fragmentaires et souvent lacunaires forcent la spéculation à chaque coin de lignes. C’est un risque et une opportunité. C’est la sève de la passion philologique.

Ma recherche sur le temps épicurien avance une nouvelle lecture des textes qui dynamise le dualisme entre temps absolu (celui de la course effrénée des atomes) et temps de l’expérience (entre deux pauses-café). En creux, c’est la portée ontologique des concepts chez Epicure dont il est question. Car dire ce que l’on sait ne revient pas forcément à dire ce qui est. Faire le premier est déjà complexe, tenter le second est audacieux. Mais je crois Epicure ambitieux.

Rome antique sans romantique

J’ai commencé ma résidence de 5 mois ici à Rome à la mi-février. Personnellement plutôt porté sur la théorie et les textes, la ville m’a rapidement rappelé à la réalité. L’expérience sensorielle constante de productions antiques interroge : comment les voir (ou les ignorer) ? Les lire ou les écrire ? On peut en tout cas difficilement en faire l’économie, si tant est même qu’on le veuille. A Rome, ma réflexion sur le temps est devenue inévitablement plus empirique. Cela peut paraître paradoxal mais cette surcharge de passé visible recalibre mon rapport à celui-ci vers plus de sobriété. Elle me permet de prendre du recul. A l’usage (ou à l’usure), « l’antiquité », ce prêt-à-penser commode dont on se croit, se veut ou même se crée si facilement héritiers, se révèle moins exemplaire, moins grave et plus commune. Relativisée. Dédramatisée. Il devient alors plus aisé de chercher et partager ses connaissances sans qu’à son insu on en ait fait les proxys de ses propres valeurs. On perd peut-être en grandiloquence, mais on gagne largement en honnêteté intellectuelle.

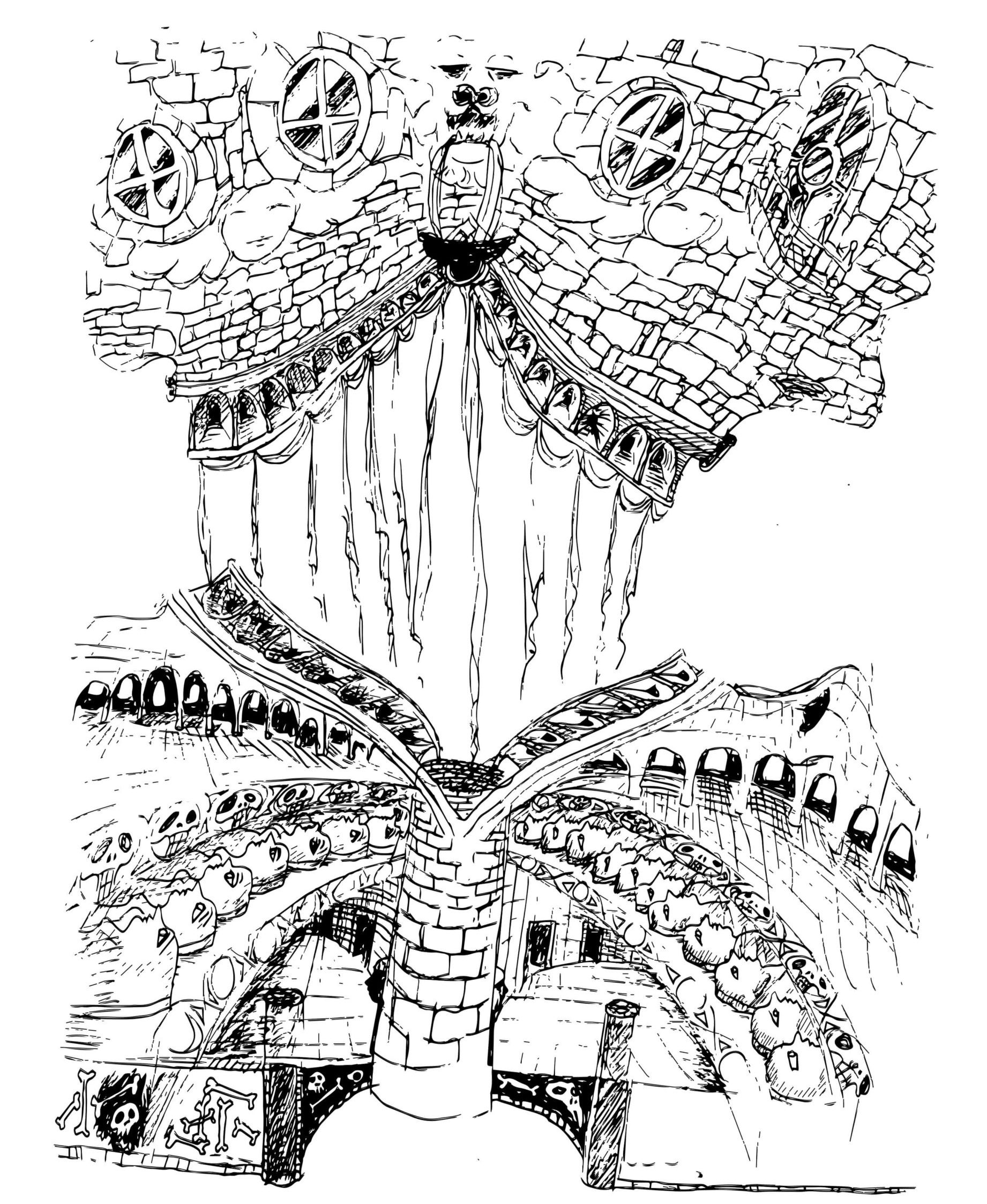

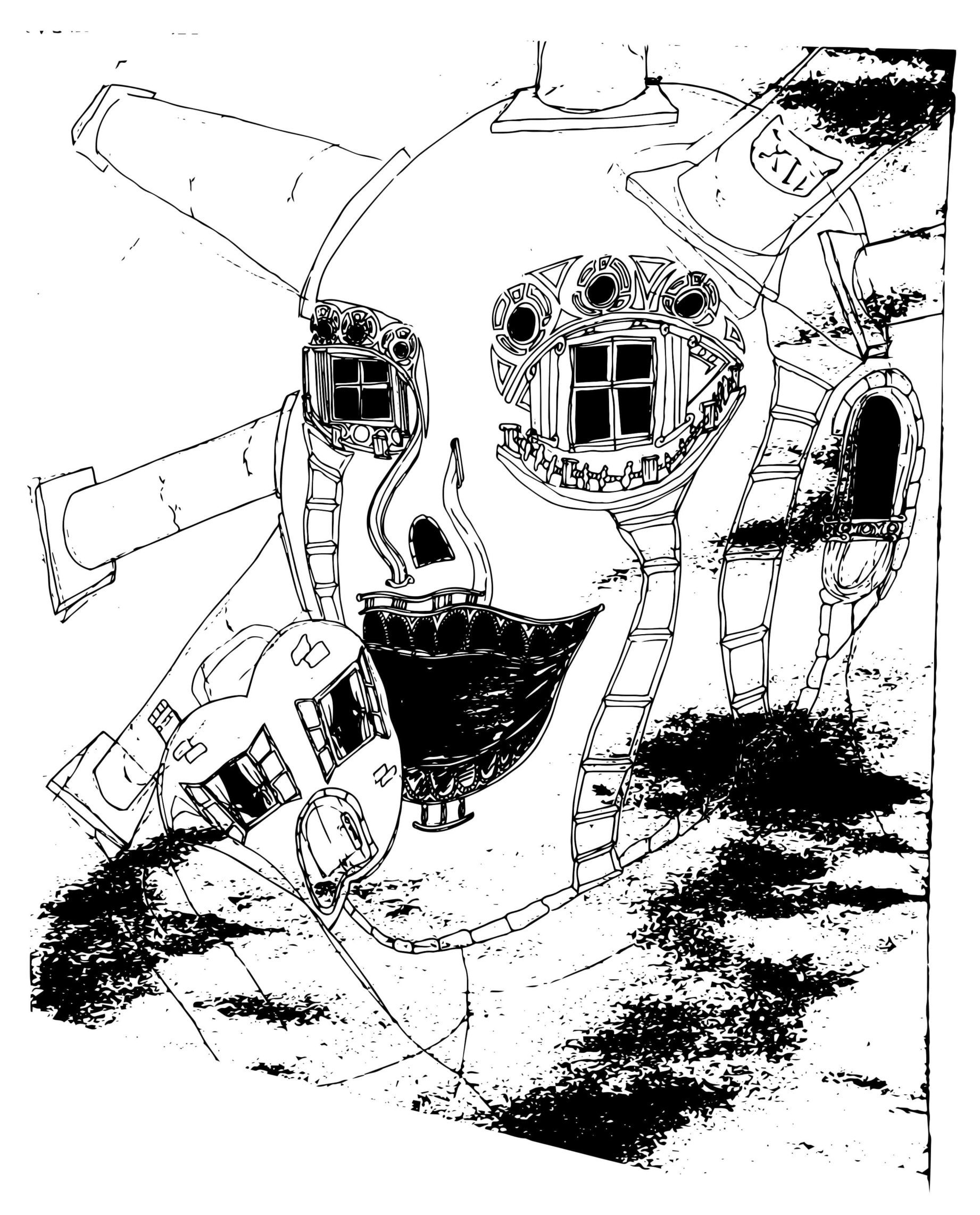

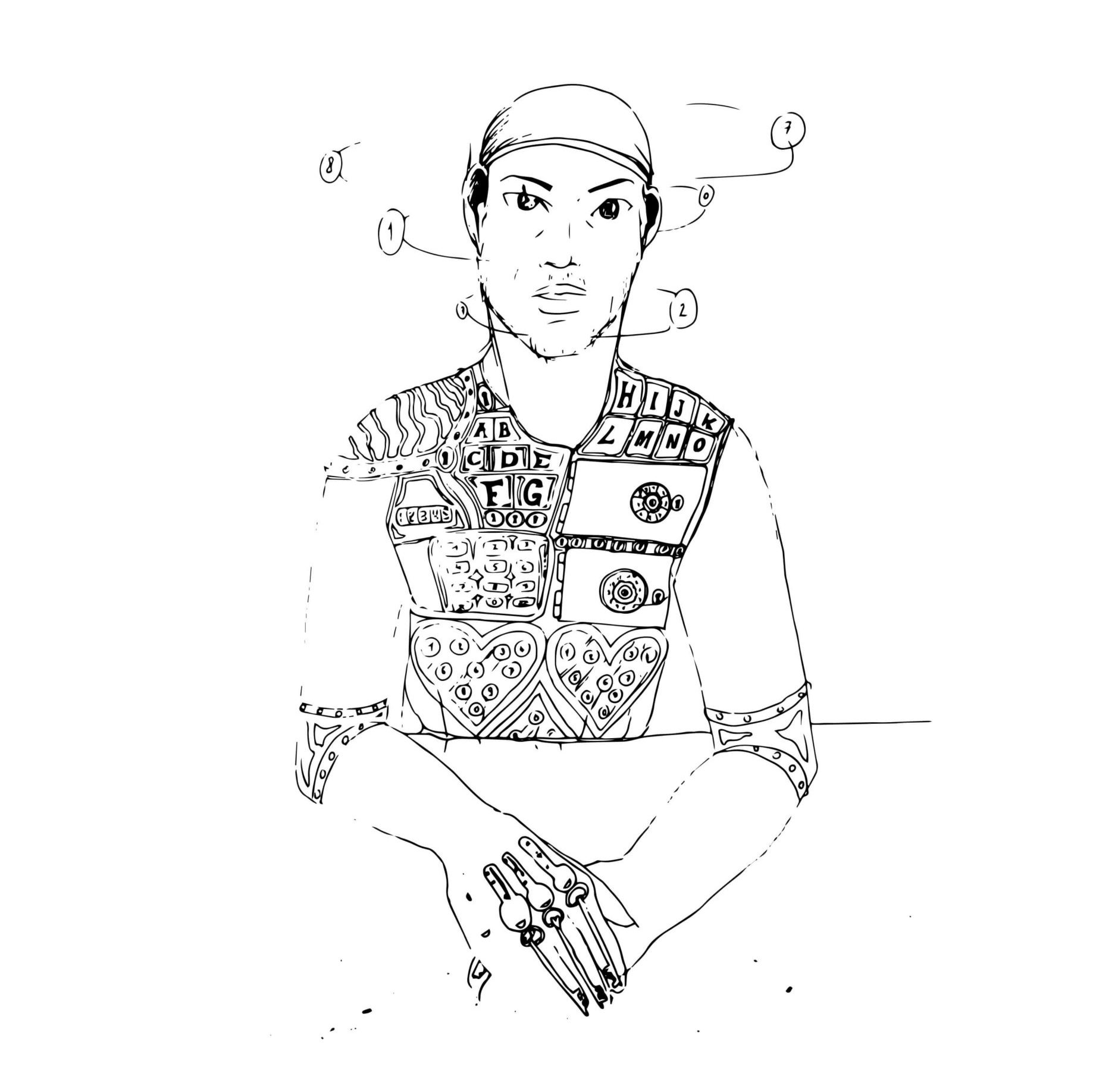

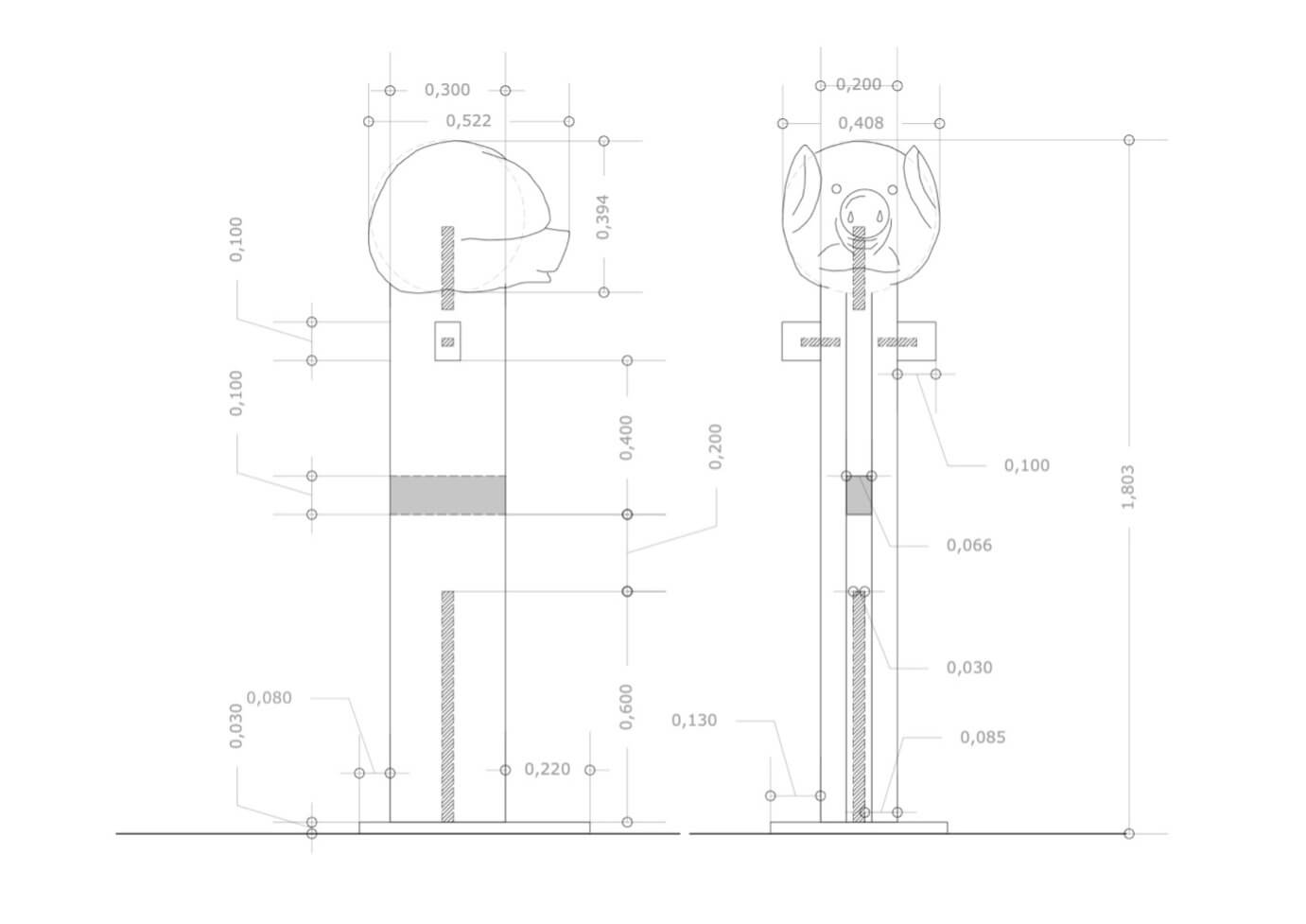

Ces réflexions sur la présence et l’utilisation de l’antiquité m’ont conduit à organiser une table ronde (ce 31 mai) avec l’artiste en résidence Sophie Jung. Le thème en est les canons littéraires et esthétiques, domaine où l’antiquité a longtemps joué un rôle écrasant tant sur la recherche que sur la créativité. Mais mon questionnement du rapport à l’antiquité m’a aussi amené à travailler avec l’artiste en résidence Grégory Sugnaux dans la réalisation d’une sculpture hybride combinant la typologie du pilier hermaïque antique avec un objet de consommation actuel.

Ces collaborations mobilisant des compétences variées font se téléscoper les temporalités et les références. Les savoirs deviennent une matière à travailler. Ils se désacralisent, les formes se déforment, les possibles s’étendent.

Les clepsydres molles

Il n’est pas certain qu’Epicure ait réellement défendu l’existence d’un temps absolu, même s’il semble parfois jouer avec l’idée. En arrivant, je partais du principe qu’il allait falloir trancher, me décider face au dualisme. Mais la relecture des manuscrits et le goût du mille-feuille archéologique romain (plutôt que le camembert) remettent les idées en place. Le temps est plus mou qu’on veut bien le croire. Tout comme l’antiquité, il est peut-être avant tout ce qu’on en fait.

Les strates historiques de Rome affleurant ci et là accompagnent quotidiennement ma réflexion sur le temps d’une part et sur les enjeux et défis de ma discipline d’autre part. Se confronter aussi intensément aux fragments et reliefs du passé courbe la pensée. On revient sur ses évidences, on les actualise, on prend mieux conscience de son interprétation.

Solmeng-Jonas Hirschi (1992) travaille depuis 2021 comme assistant de recherche post-doctoral à l’Université de Fribourg, où il enseigne le grec ancien ; actuellement il se consacre à l’élaboration du catalogue numérique des papyrus conservés au Musée BIBLE+ORIENT. Il est diplômé en grec ancien, latin, histoire et anthropologie de l’Université de Berne (2015). Par la suite, il a obtenu un Master en linguistique et papyrologie à la University of Oxford (2016), où il a terminé son doctorat (2021) sur la pragmatique de la thérapie philosophique dans les lettres d’Épicure, sous la direction du professeur Tobias Reinhardt. À Rome, il poursuivra son projet de recherche De Temps en Temps – Epicure, Bergson, McTaggart, qui explorera le concept de temps dans l’œuvre de ces trois philosophes.