La neutralité suisse a fait couler beaucoup d’encre au cours du XXe siècle. Jouissant de ce statut depuis le Congrès de Vienne de 1815, garantissant l’intégrité et l’inviolabilité de son territoire, la Suisse a vu sa neutralité codifiée et confirmée par le traité de La Haye de 1907. Un droit, donc, que la Confédération helvétique a appliqué au travers d’une politique de neutralité qu’elle a voulu adaptable au contexte international dans le but d’assurer sa sécurité et de crédibiliser sa diplomatie. Différentes crises au cours du XIXe siècle sont venues, bien évidemment, ébranler cette harmonie. L’affaire de Neuchâtel qui se détachait de la Prusse, en 1856, l’annexion de la Savoie, quatre ans plus tard, et l’accueil des Bourbaki en 1871 ouvrirent ainsi un débat sur la position du pays, qui devait s’amplifier durant la Première Guerre mondiale. Aurait-il pu d’ailleurs en être autrement pour ce pays, coincé entre plusieurs grandes puissances internationales et dont les rivalités allaient entraîner plus de dix-huit millions de morts en quatre années ? Ce conflit mit ainsi la Suisse à l’épreuve sous l’angle de sa neutralité, ce d’autant plus que si le pays conservait sa position d’État neutre, les sensibilités en son sein divergeaient largement entre germanophiles et francophiles, se transformant parfois en passion fort peu diplomatique. Le courrier que le général Ulrich Wille adressa au Conseil fédéral, le 20 juillet 1915, suggérant l’entrée en guerre de la Suisse aux côtés des Empires centraux, la polémique entourant la conférence socialiste de Zimmerwald en septembre de la même année, l’affaire des colonels à la fin de l’année 1915 ou le dossier Hoffmann en 1917, attisèrent les controverses, aiguisant les suspicions jusqu’à Paris et Berlin.

Aborder la question de la neutralité revient non seulement à se poser la question de la posture diplomatique adoptée par la Suisse à cette époque, mais également à prendre en compte les innombrables mesures dans les domaines économique, politique, militaire et policier. Une question qui évoque inévitablement la neutralité d’un autre pays, la Belgique, dont le destin serait autrement plus funeste que celui de la Suisse.

En matière économique tout d’abord…

Le Conseil fédéral se vit attribuer, en parallèle à la nomination d’Ulrich Wille à la tête de l’armée, les pleins pouvoirs afin de prendre les dispositions nécessaires pour garantir le maintien de la neutralité. Il allait ainsi prendre immédiatement en mains la conduite économique du pays, en réduisant considérablement la liberté du commerce et de l’industrie, et en produisant près d’un millier d’ordonnances entre 1914 et 1919 tout en publiant régulièrement un Rapport de neutralité ou Rapport des pleins pouvoirs afin d’expliquer les mesures prises.

On sait que ces ordonnances furent respectées en partie seulement. Pierre Luciri insistait ainsi en 1976[1] sur ce fossé entre les normes que le Gouvernement fédéral avait cru devoir édicter et les transactions qu’il tolérait ou que certains de ses organes encourageaient. L’historien lausannois, en d’autres termes, mettait en lumière une neutralité idéale à laquelle est attachée une valeur morale, et une neutralité appliquée aux évolutions du conflit et de la diplomatie. Une distinction entre théorie et Realpolitik, une tranchée philosophique constituant la ligne de front d’un débat qui ne devait plus cesser au cours du siècle et que la Seconde Guerre mondiale allait renouveler jusqu’à l’après Rapport Bergier !

On sait également, depuis les travaux de Jean-Claude Favez, que la diplomatie suisse est tributaire de la collaboration du tissu économique helvétique, dépendant de la convergence des intérêts privés[2]. Ces derniers ont fait l’objet de publications notamment de la part de Sébastien Guex[3] et Malik Mazbouri[4], lequel faisait remarquer, dans son article sur la place financière de la Suisse au cours de la Première Guerre mondiale[5], le rôle joué par les crédits officiels ou semi-officiels accordés par la Suisse aux belligérants. Crédits accordé au printemps et à l’automne 1916, de 100 millions, tant à la France qu’à l’Allemagne sur demande expresse du Conseil fédéral en lien avec la politique des compensations, en échange d’autorisations d’exportations.

À la suite de Peter Dürrenmatt[6], il nous faut remarquer que le pays, au travers de la première émanation de la Treuhandstelle crée en juin 1915, et de la Société suisse de surveillance économique, constituée en octobre 1915, allait devoir accepter un contrôle des belligérants, faisant ainsi un nouvel apprentissage de la neutralité. Un apprentissage donnant aux relations interpersonnelles une importance remarquable.

Au-delà du recours traditionnel à la mécanique diplomatique voyant en février 1915 le ministre de Suisse à Rome, von Planta, adresser un rapport au chef du département Hoffmann signalant que les ambassadeurs de France et d’Allemagne donnaient des assurances sur le respect de la neutralité suisse, le Conseil fédéral allait développer une politique de l’antichambre misant sur des réseaux opérant en coulisse. Il plaçait ainsi l’industriel Ernst Schmidheiny, dont les réseaux autrichiens étaient influents, à la tête de la Treuhandstelle, et Johann Hirter, Membre du conseil d’administration des Chemins de fer fédéraux suisses depuis 1900 dont l’électrification était projetée de longue date par Walther Rathenau, le grand patron de l’Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft, par ailleurs commissaire à l’approvisionnement de guerre du Reich, à la tête de la Société suisse de surveillance économique en 1915[7]. Autant Ernst Schmidheiny que Johann Hirter, impliqué dans l’importation de charbon de la Sarre et fin connaisseur du monde économique germanique, constituaient ainsi des choix stratégiques évidents pour l’encadrement des organes de surveillance imposés par les belligérants, permettant de temporiser le partenaire allemand.

Nous pourrions bien évidemment multiplier les exemples, mais il conviendrait également de rappeler que nombre d’entreprises suisses, contrairement à ce qui a pu être dit, ne nourrissaient pas de germanophilie particulière mais étaient tout simplement devenues allemandes grâce aux rachats d’actions opérés par des sociétés germaniques détenant au fil du temps des actionnariats majoritaires. Une réalité pour des banques comme la Schweizerische Kreditanstalt de Zurich, la Motorbankgesellschaft de Baden ou encore la Banque de Crédit d’Argovie, mais également pour des industries lourdes[8]. L’historien André Soulange-Bodin remarquait déjà en 1918 que Walther Rathenau siégeait dans le conseil d’administration de Brown-Boveri[9]. La stricte observance de la neutralité aurait dû entraîner une censure à l’égard de ces entreprises, mais le Conseil fédéral opta pour une raisonnable tolérance afin de ne pas nuire à ses relations avec l’Allemagne et conserver la vitalité économique de ces sociétés ; un substrat économique germano-helvétique important, représentant une interface efficace pour le maintien des équilibres commerciaux, et en fin de compte des équilibres diplomatiques.

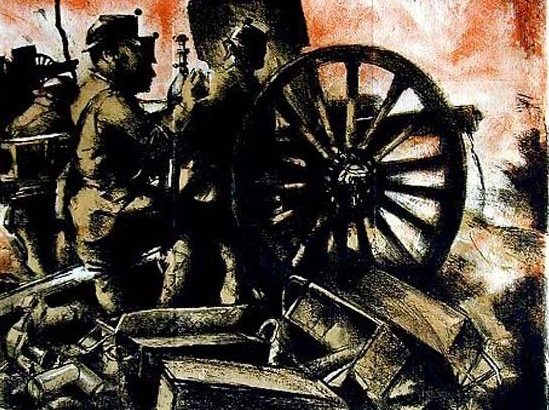

Cette tolérance allait être appliquée également à l’égard d’entreprises œuvrant pour l’effort de guerre français, comme Hispano-Suiza ou celle de Jules Bloch, le munitionnaire neuchâtelois qui affréta pendant toute la durée du conflit des convois remplis de fusées d’obus à destination de la France grâce au accords commerciaux que l’industriel avait passé avec Albert Thomas, le ministre de l’armement français[10]. Une marge consentie par la Suisse, mais qui n’échappa pas aux pays belligérants et notamment à l’Entente qui allaient faire mettre certaines entreprises helvétiques sur listes noires, des entreprises comme Brown Boveri, suspectée de construire des éléments de torpilles pour la marine allemande, et dont une cargaison de cuivre avait été bloquée par les Britanniques en 1915. Une souplesse politique restreinte par l’étau entre lequel la Suisse était enserrée, que le Conseil fédéral dut accepter afin de laisser Helvetia inscrite sur les carnets de bal de ses partenaires européens. Mais une limitation à une stricte neutralité moins évidente dans les rangs de l’armée comme en témoigne le rôle du Commissariat des guerres suisse, responsable de l’intendance de l’armée, lequel n’hésita pas à prêter son nom pour couvrir des importations de marchandises pour des sociétés proscrites telles Brown Boveri[11].

La neutralité et l’armée

La neutralité sous l’angle de vue militaire était considérée depuis la fin du XIXe siècle comme une entrave à la sécurité du pays. L’Italie préoccupait alors l’État-major, et certains officiers comme Arnold Keller et Théophile Sprecher von Bernegg envisageaient au début du siècle un rapprochement entre la Suisse et l’Autriche dans une éventuelle stratégie défensive face à une Italie irrédentiste. Ce relativisme dont l’armée faisait preuve à l’égard de la neutralité, et que l’historien Hans Eberhart a mis en lumière pour le début du XXe siècle, allait perdurer au cours du conflit[12].

Véritable apostasie à l’égard des doctrines militaires classiques qui moulaient les conceptions des officiers d’état-major, la neutralité allait être bafouée une première fois en 1915 par le général Wille dont les préférences germaniques lui firent proposer une alliance avec l’Allemagne, mais également une seconde fois, en 1916, lors du procès des colonels, lorsque Théophile Sprecher von Bernegg déclara que « le service de renseignement peut entrer en conflit avec les exigences de la neutralité »[13]. Le chef d’état-major devait nuancer sa prise de position en précisant que le principe de neutralité s’il implique des devoirs permet également des droits comme l’échange d’informations.

Il n’est guère utile de revenir ici sur les désaccords entre Wille et Sprecher von Bernegg, mais il faut par contre relever l’observation de l’historien Maurizio Binhaghi en mentionnant que ce sont les discordances entre le Conseil fédéral et l’État-major qui permirent à la Suisse de garder une politique modérée et patiente durant les mois qui précédèrent l’entrée en guerre de l’Italie[14].

Avec le développement de la guerre de position et l’enlisement des premières lignes sur le front occidental, l’État-major allait nuancer sa position et jouer sur ses acquis. Fortifiée au Sud, gardée sur ses autres frontières, la Suisse allait être conçue par l’armée dont les armes lourdes, comme le rappelait Alexandre Vautravers en 2014, faisaient largement défaut par rapport aux pays belligérants[15], comme une forteresse avec pour dernier bastion de sa souveraineté, l’Alpenställe évoqué par Hervé de Weck[16]. En d’autres termes, une neutralité armée protégée par les défenses naturelles du pays !

L’armée allait par ailleurs garantir la stabilité à l’intérieur du pays en faisant respecter le règne de la neutralité, en se méfiant des démonstrations d’amitié trop soutenue, notamment dans les cantons romands, en faveur des soldats de l’Entente[17]. Démonstrations pouvant dégénérer en portant atteinte au relatif équilibre helvétique à l’égard de sa position politique, comme lorsqu’une manifestation avait réunie 2’000 personnes à la gare de Fribourg en mars 1915 après le passage d’un train de rapatriés français, ou lorsque Marcel Hunziker avait arraché le drapeau du consulat d’Allemagne à Lausanne en 1916. Ces événements incitèrent des mesures de censure et de contrôle de plus en plus fréquentes sous le contrôle du colonel Adolf Obrecht, par exemple la suspension du journal nommé le Courrier de Vevey et de la Tour-de-Peilz, le 24 mars 1916, pour atteintes à la neutralité[18], ou l’intervention du bataillon 1, le 21 mai 1917, qui réprima une manifestation socialiste à la Chaux-de-Fonds en chargeant les manifestants[19].

L’affaire des colonels qui allait faire scandale à Paris devait marquer un tournant, affectant le rigorisme prussien de l’état-major. Plusieurs historiens ont évoqué cet épisode qui devait mener Théophile Sprecher von Bernegg à devoir négocier avec l’attaché militaire français à Berne une éventuelle collaboration militaire en respect du Plan dit H, conçu par Joffre[20]. Une coopération qui, si elle avait été connue par Berlin ou Vienne, aurait constitué pour les Puissances centrales, pour reprendre les mots de Jean-Jacques Langendorf, une intolérable atteinte à la neutralité helvétique autrement plus grave que les informations transmises par les colonels[21].

Stratégie globale ?

Il n’y eut certainement pas de stratégie globale visant au maintien de la neutralité helvétique au cours des premières années de la guerre. Les divergences de points de vue entre le Conseil fédéral et l’État-major nous le démontrent. La réponse semble toutefois devoir être nuancée à partir de 1916, après le scandale de l’affaire des colonels. Non seulement, le commandement de l’armée se plie alors à la diplomatie en acceptant de collaborer avec la France à un éventuel scénario d’intervention conjointe, mais les mesures de coercition développées dans des affaires de renseignement impliquant des pays belligérants – des affaires qui défrayaient quotidiennement la chronique helvétique – restèrent systématiquement très sobres. Cette modération des mesures punitives à l’encontre des actes d’espionnage commis par des agents étrangers, avait été voulue par l’autorité fédérale[22]. Celle-ci s’en était assurée. La Cour pénale fédérale était devenue compétente en février 1916 pour juger les affaires de renseignement, sauf lorsque les inculpés étaient soumis à la juridiction militaire. Dans ces cas, les tribunaux militaires étaient seuls compétents pour instruire les dossiers et rendre les jugements. La direction de la police judiciaire fut par ailleurs transférée au Parquet fédéral, soutenue au besoin par la Police militaire selon les instructions du commandement de l’armée. Le Conseil fédéral allait en outre désigner un procureur général extraordinaire en mars 1916 dans les procès en matière de renseignements, en l’occurrence un parfait fonctionnaire sans grande envergure, un juge d’appel bernois du nom de Hans Bäschlin qui, après avoir pourtant occupé un poste particulièrement délicat, allait retomber dans les rôles des juges suppléants. Démonstration flagrante de cette stratégie de tempérance, la note que le Conseil fédéral allait adresser aux consulats en avril 1918. Une note dans laquelle il attirait l’attention sur le fait que les enquêtes pénales menées pour service illicite de renseignement avaient révélé que le personnel de consulats étrangers avait participé à cette activité. Il rappelait que les consuls et leur personnel ne jouissait pas du privilège d’exterritorialité. L’autorité helvétique annonçait qu’elle ne pourrait plus avoir d’égards vis-à-vis du personnel des consulats commettant des délits relevant de la justice suisse. Le Département politique fédéral priait les légations de ne voir dans cette communication que le sincère désir du Conseil fédéral de maintenir la neutralité de la Suisse et de mettre fin à une incertitude qui avait donné lieu à de fâcheuses controverses[23].

Une neutralité effective

On peut admettre une évolution de la politique de neutralité de la Suisse au cours du conflit, qui passe d’une neutralité ouverte en 1914 – 1915, sujette à des prises de position paradoxales en raison de sa politique de conciliation, des affinités germaniques régnant sous la coupole fédérale, et des limites de compétences mal définies entre les autorités civiles et militaires, à une neutralité contrainte au cours de l’année 1915 entraînant la lente mise sur pied d’une stratégie de neutralité effective. Celle-ci allait faire l’objet d’une démonstration spectaculaire, véritable coup marketing, avec le développement de l’aide aux militaires blessés internés en Suisse. Des accords humanitaires avaient déjà prévus le transport des blessés à travers la Suisse sous l’égide de la Croix Rouge au début du conflit. Mais l’arrivée des premiers convois de soldats blessés venant se soigner en Suisse le 26 janvier 1916 allait indéniablement consolider non seulement l’image de neutralité du pays, mais également sa neutralité effective, ce que le troisième rapport du colonel Hauser, le médecin-chef de l’armée suisse, en charge des internements pendant la guerre indique clairement « l’internement constitue une sérieuse garantie de notre neutralité »[24]. Si ce rôle humanitaire de la Suisse dans le maintien de sa posture diplomatique a déjà été relevé à différentes reprises, notamment par Antoine Fleury[25], il convient de mettre en lumière les liens individuels et officieux qui jouèrent une fonction éminemment importante. Le colonel Hauser présidait ainsi un comité d’internement nommé par le Conseil fédéral qui en avait choisi les membres non seulement en raison de leurs aptitudes, mais également en fonction de leur implication dans le monde hôtelier et de leur affiliation politique. Le docteur Tondury de Coire, le directeur Mader de l’hôtel saint-gallois Walhalla-Terminus, le directeur Hafen du Grand Hôtel de Baden, le directeur Spillmann de l’hôtel du lac de Lucerne, M. Hartmann de l’association des hôteliers d’Interlaken, le docteur Seiler de Brigue, Charles-Frédéric Butticaz, propriétaire de l’ancienne pension Victoria et de l’Alexandra Grand Hôtel à Lausanne et président de la Société des hôteliers de Lausanne-Ouchy, M. Delachaux de Neuchâtel, le directeur Lombardi de l’hôtel éponyme à Airolo, et le secrétaire de l’association suisse des hôteliers, M. Stiegeler, composaient ce comité[26]. L’on sait par ailleurs la place qu’occupa Gustave Ador au sein de la Croix Rouge et son action en faveur des internés puis sa nomination au Conseil fédéral en remplacement d’Arthur Hoffmann qui avait démissionné après sa désastreuse affaire russe. Et il semble paradoxal de penser que celle-ci, si elle avait largement remis en question la neutralité du pays, allait générer une évolution décisive du positionnement diplomatique helvétique. La Suisse devait en l’occurrence transformer une affaire catastrophique pour son image de marque en mettant en place dans le Conseil fédéral le Romand Gustave Ador, la cheville ouvrière des accords humanitaires de 1915 et 1916, un homme oint d’une aura politiquement correcte à l’étranger, et jugé providentiel en Suisse. Le naufrage de la neutralité suisse, pour reprendre les mots de François Bugnion, allait donc déboucher sur sa restauration[27], mais également sur l’expression physique d’une diplomatie de neutralité devenue active ne laissant plus de champs aux initiatives intempestives pouvant éclater tant au niveau de l’armée que des départements fédéraux. On allait en effet mettre en place une délégation du Conseil fédéral aux affaires étrangères composée de trois membres chargés d’épauler le chef du département politique fédéral, de manière à garantir le strict respect de la neutralité. Deux ans plus tard, le 28 avril 1919, la Suisse et Genève étaient choisis comme siège de la SDN, en raison du rayonnement international de la cité et de la neutralité helvétique, preuve que celle-ci avait été préservée au-delà des attentes que l’on aurait pu nourrir en 1917.

En conclusion

Le rôle joué par l’armée dans l’établissement d’une politique de neutralité fut évidemment fondamental puisqu’elle lui donna le crédit d’une force militaire pour la défendre au besoin, ainsi que le personnel pour la servir comme le colonel Hauser ou le colonel Adolf Oberst. La dimension conservatrice de l’armée obligea en outre la Suisse à adopter une position plus tranchée sur sa position d’État neutre au milieu d’une Europe des empires. L’armée devait ainsi jouer un rôle de révélateur ! Une réaction qui ne disparut pas avec l’armistice en 1918 puisque dans les années suivantes l’activité du Département politique centrée sur la question de l’adhésion de la Suisse à la SDN susciterait une levée de boucliers parmi les officiers, Théophile Sprecher von Bernegg en tête, lequel allait s’engager contre l’adhésion de la Suisse à la Société des Nations et pour le maintien de la neutralité armée intégrale. Une neutralité qui, si elle devait faire l’objet d’un recueil de mesures, déclinerait une succession de dispositions arrêtées au gré des événements :

- Les réseaux interpersonnels ;

- La censure ;

- La modification de l’architecture administrative judiciaire ;

- Des déclarations publiques (rapports de neutralité, rappels politique divers) ;

- Des opérations humanitaires ;

- Un renforcement du cadre politique chapeautant la diplomatie avec une délégation du Conseil fédéral ;

- La mise en avant d’une figure providentielle et emblématique tel que Gustave Ador.

Avec la fin de la guerre et le principe de neutralité armée intégrale que la Suisse avait maintenu au cours du conflit, celle-ci entrait dans une ère de neutralité permanente sacralisée sur l’autel d’un nouvel équilibre mondial.

(Conférence donnée dans le cadre du colloque „Am Rande des Sturms: Das Schweizer Militar im Ersten Weltkrieg“. Jahrestagung ASHSM/SVMM 2016 vom 21./22. Oktober 2016 (Uni Bern))

[1] Pierre Luciri, Le prix de la neutralité. La diplomatie secrète de la Suisse en 1914-1915, Genève, 1976.

[2] Claude Favez (éd.), Les relations internationales et la Suisse, Genève, 1998.

[3] Sébastien Guex, La politique monétaire et financière de la Confédération suisse 1900-1920, Lausanne, 1993. Valentin Groebner, Sébastien Guex, Jakob Tanner (éd.), Kriegswirtschaft und Wirtschaftskriege, Zürich, 2008.

[4] Malik Mazbouri, « Capital financier et politique extérieure à la fin de la Première Guerre mondiale» in : Jean-Claude Favez (éd.), Les relations internationales et la Suisse, Genève, 1998, pp. 45-70.

[5] Malik Mazbouri, « La Première Guerre mondiale et l’essor de la place bancaire helvétique. L’exemple de la Société de Banque Suisse », Histoire, économie & société (1/2013), p. 73-94.

[6] Der Kleinstaat und das Problem der Macht, Basel 1955.

[7] Christophe Vuilleumier, « Il n’y a rien à dire sur l’histoire de la Suisse pendant la Première Guerre mondiale », Revue administrative 396, Paris (déc. 2013) pp. 566-574. La Suisse face à l’espionnage, 1914-1918, Genève, 2015.

[8] Christophe Vuilleumier, « L’espionnage en Suisse pendant la Première Guerre mondiale, Partie I, La Suisse, un nid d’espion », in : Revue administrative 397 (jan 2014), Paris, p. 9-18. « L’espionnage en Suisse pendant la Première Guerre mondiale, Partie II, Au cœur de la tourmente », in : Revue administrative 398, (mars 2014), Paris, p. 119-130.

[9] L’avant-guerre allemande en Europe, Paris, 1918.

[10] Christophe Vuilleumier, « Les munitionnaires suisses de la Grande Guerre, 1914-1918 », in : Revue administrative 393 (sept 2013), Paris, pp. 236-239.

[11] Christophe Vuilleumier, La Suisse face à l’espionnage, 1914-1918, Genève, 2015.

[12] «Ein fallstudie: Italienische pläne eines truppendurchmarsches durch die Schweiz und die massnahmen des Schweizer Generlastabes zur verteidigung der Südfront 1861-1915», in: Actes du Symposium 1983, Lausanne, Centre d’histoire, 1983, p. 93-116. Zwischen Glaubwürdigkeit und Unberechenbarkeit. Politisch-militarische Aspekte der schweizerisch-italienischen Beziehungen 1861-1915, Zürich, 1985.

[13] Daniel Sprecher, Generalstabschef Theophil Sprecher von Bernegg, Zürich, 2000.

[14] Maurizio Binhaghi, « Quelle neutralité pour la Confédération pendant la Grande Guerre ? Le Tessin entre plans offensifs suisses et irrédentisme italien (1905-1918) », in : Christophe Vuilleumier (dir.), La Suisse et la guerre de 1914-1918, Actes du colloque tenu du 10 au 12 septembre 2014 au château de Penthes, Genève, 2015, p. 191-625.

[15] Alexandre Vautravers, « politique d’armement de la Suisse », in : Christophe Vuilleumier (dir.), La Suisse et la guerre de 1914-1918, Actes du colloque tenu du 10 au 12 septembre 2014 au château de Penthes, Genève, 2015, p. 439-451.

[16] Hervé de Weck, « La Suisse craint ses voisins… Aménagement de positions fortifiées dans les Alpes et au nord-ouest du plateau », in : Christophe Vuilleumier (dir.), La Suisse et la guerre de 1914-1918, Actes du colloque tenu du 10 au 12 septembre 2014 au château de Penthes, Genève, 2015, p. 451-479.

[17] Alexandre Elsig, Les shrapnels du mensonge, Lausanne, 2017.

[18] Alain Clavien, La presse romande, Lausanne, 2017.

[19] Marc Perrenoud, « La vie politique de 1914 à 1945 », in: Histoire du Pays de Neuchâtel, Tome 3. De 1815 à nos jours, Hauterive, 1993, p. 68-72.

[20] Olivier Lahaie, La guerre secrète en Suisse (1914-1918), Saint-Denis, 2017.

[21] Jean-Jacques Langendorf, « Le désarroi et l’effort : l’armée suisse en 1914-1918, in : Christophe Vuilleumier (dir.), La Suisse et la guerre de 1914-1918, Actes du colloque tenu du 10 au 12 septembre 2014 au château de Penthes, Genève, 2015, p. 431-439.

[22] Christophe Vuilleumier, « La lutte contre l’espionnage en Suisse pendant la Première Guerre mondiale », in : Guerres mondiales et conflits contemporains 253, (2014/1), Paris, pp. 73-88.

[23] Christophe Vuilleumier, La Suisse face à l’espionnage, 1914-1918, Genève, 2015, p. 51.

[24] Cédric Cotter, S’aider pour survivre. Action humanitaire et neutralité suisse pendant la Première Guerre mondiale, Genève, 2017.

[25] «La politique étrangère de la Suisse et la “Nouvelle Diplomatie”», Itinera 7, Berne (1987), p. 54-75.

[26] Christophe Vuilleumier, « L’asile de l’Europe, les internements helvétiques de la Première Guerre mondiale », Passé simple (jan 2017), p. 2-12.

[27] François Bugnion, « L’affaire Grimm-Hoffmann et l’élection de Gustave Ador au Conseil fédéral : naufrage et restauration de la neutralité suisse », in : Christophe Vuilleumier (dir.), La Suisse et la guerre de 1914-1918, Actes du colloque tenu du 10 au 12 septembre 2014 au château de Penthes, Genève, 2015, p. 513-545.