Le débat sur la neutralité suisse et son implication dans l’exportation d’armes bat son plein depuis quelques semaines, mais le sujet est ancien et remonte à 1914.

Avec l’éclatement de la guerre en août de cette année-là se posa en effet inévitablement la question de la neutralité du pays. Le Conseil fédéral ne tarda pas dans un premier temps à adresser le 2 août 1914 un message à l’Assemblée fédérale sur les mesures propres à assurer la sécurité du pays et le maintien de sa neutralité, communiqué dans l’ensemble du pays quatre jours plus tard par le biais d’une « circulaire du Conseil fédéral à tous les gouvernements cantonaux concernant la déclaration de neutralité de la Suisse »[1].

Dans ces déclarations officielles, pas un mot sur l’exportation d’armes, alors même que le Conseil fédéral prenait une ordonnance le 4 août 1914 – qu’il rappellerait précisément au Commandant en chef de l’Armée suisse, le Général U. Wille (E 27, Archiv-Nr. 13451) – indiquant dans son article 8 :

« Sont interdits et devront être empêchés: a) L’exportation d’armes, de munitions et de tout matériel de guerre dans les Etats belligérants limitrophes, ainsi que tout rassemblement d’objets de cette nature dans la région frontière avoisinante. b) L’achat et, d’une manière générale, l’acceptation d’armes, de matériel de guerre et d’objets d’équipement apportés sur territoire suisse par des déserteurs. Les objets indiqués sous a) et b) seront saisis, même s’ils se trouvent en possession de tierces personnes. »[2]

Le but était évidemment de prévenir tous actes ou omissions non compatibles avec la position neutre de la Suisse, le Conseil fédéral se basant pour ce faire sur l’article 102, chiffre 9, de la Constitution fédérale, sur les articles 39, 40 et 41 du Code pénal fédéral, du 4 février 1853, ainsi que sur les stipulations de la Convention internationale de La Haye, du 18 octobre 1907, concernant les droits et les devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre.

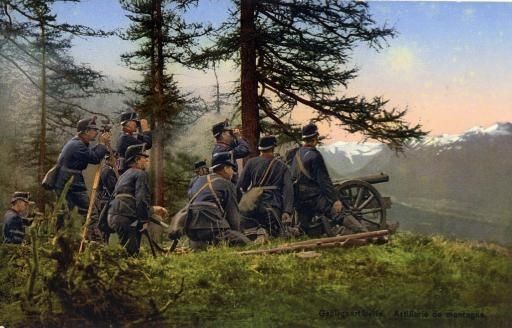

Des dérogations allaient toutefois rapidement être mises en œuvre, la Suisse entrant alors dans un jeu d’équilibriste entre les nations en guerre. Le pays ne livra en l’occurrence pas directement d’armes aux uns ou aux autres, malgré une tentative d’Ernst Schmidheiny qui proposa sans succès de livrer à l’étranger d’anciens fusils Vetterli datant de la seconde partie du XIXe siècle. D’ailleurs, comment la Suisse aurait-elle pu approvisionner des nations impérialistes dont les rivalités s’exprimaient depuis des décennies au travers de leur puissance militaire, au vu de la modestie de sa production?

La Confédération s’était dotée en 1860 seulement d’une politique d’armement national en donnant mandat à la Schweizerische Industrie-Gesselschaft (SIG) de livrer des fusils à l’armée avant que ne soit instituée en 1871 la fabrique fédérale d’armes de Berne. Un approvisionnement pour le moins archaïque en comparaison aux politiques d’armement modernes de ses puissants voisins d’où elle ferait venir encore durant de nombreuse années un grand nombre de fournitures militaires.

Mais la Suisse accorda son blanc-seing à l’exportation de matériel militaire pour de nombreuses entreprises privées dont les affaires étaient grevées par la guerre en Europe, permettant non seulement à une partie de l’industrie de survivre tout en préservant des postes de travail, mais aussi d’influer sur les relations diplomatico-commerciales avec la France et l’Allemagne notamment. Le Conseil fédéral, dans sa séance du 8 septembre 1939, évoquerait ces échanges qui avaient été permis durant la Première Guerre mondiale, en mettant en lumière le rôle de contrepartie que joua l’exportation de matériel militaire[3]. Le Conseil fédéral d’ajouter encore lors de cette séance :

« La solution de parfait équilibre entre les belligérants, que le Conseil fédéral (de 1914) a su trouver au problème de la livraison de matériel de guerre par un pays neutre aux pays en guerre, a donc eu en fait les conséquences les plus heureuses, en dépit de certaines critiques fondées sur des considérations idéologiques. »[4]

Pour rappel, en 1917, les exportations de matériel de nature militaire culminaient à 300 millions de francs de l’époque, approximativement 3 milliards de francs actuels, soit 13 % de l’ensemble des exportations suisses de l’année en cours.

La Suisse parvint donc à dégager une solution de parfait équilibre entre les belligérants dont elle était encerclée et largement dépendante à bien des égards. En matière d’armement, elle arriva à une parfaite quadrature du cercle en conciliant l’inconciliable grâce à une interprétation subtile des contraintes opposées dont elle faisait l’objet. En effet, la Suisse n’exporta pas d’armes directement opérationnelles sur le terrain comme elle le ferait plus tard, mais des éléments techniques d’armement : West End Watch Co. livrant des montres aux troupes anglaises et indiennes ; Le Coultre devenant le fournisseur officiel des compte-tours de l’aviation française[5] ; Hispano-Suiza développant des moteurs pour la chasse française ; Brown-Boveri livrant des éléments de torpille pour la Kaiserliche Marine allemande ; Jules Bloch exportant des fusées d’obus à la France grâce à ses liens avec Albert Thomas, ministre de l’Armement et des Fabrications de guerre[6]. Seule exception (à ma connaissance) la société genevoise Pic-Pic (Piccard & Pictet) qui fabriqua pour le compte de la France des grenades ;

Pas de mitrailleuses, de chars, d’obus directement utilisables donc, mais, pour l’essentiel, des pièces de laiton, de fonte ou de fer forgé[7].

Un approvisionnement strictement défini bien que modestement surveillé, dont chaque détail était passé en revue par l’administration fédérale comme le démontre l’arrêté du Conseil fédéral du mois de mars 1916 qui interdisait dès sa promulgation l’exportation de ferro-cilicium, chrome, manganèse, molybdène, titane, uran, vanadium, tungstène, à l’état métallique ou même alliés entre eux, brut ou en poudre, barres, fils ou tôle, etc…[8], autant de matériaux nécessaires à l’économie suisse mais qui entraient également dans la fabrication des armements français et allemands.

A l’issue de la guerre, le commerce des armes se libéralisa à nouveau pour de nombreuses années, l’Allemagne mise à part puisque celle-ci était contrainte à un désarmement par le traité de Versailles. Et lorsque la Seconde guerre mondiale débuta, la Suisse se trouva une fois encore confrontée à l’épineuse problématique de sa neutralité à l’égard des armes. Pragmatique, pour ne pas dire profondément cynique, le Conseil fédéral d’observer au cours de sa séance du 8 septembre 1939 :

« Si durant la guerre qui vient de commencer l’on devait s’en tenir strictement à l’article 3 de l’ordonnance sur le maintien de la neutralité du 14 avril 1939, nul doute que la situation morale de notre pays s’en trouverait renforcée. En revanche, cette stricte observance de la prohibition édictée ne pourrait être réalisée qu’au prix de difficultés économiques et financières très graves qui agiraient comme un dissolvant social. Il serait donc à souhaiter que des solutions analogues à celles auxquelles il a été recouru durant la dernière guerre puissent également être trouvées dans les présentes conjonctures. »

Au cours de cette guerre, la Suisse devait exporter des armes, des munitions, des détonateurs et des optiques militaires pour plus d’un milliard de francs suisses, dont environ 820 millions vers l’Allemagne, l’Italie et la Roumanie[9]. Et si les horreurs du IIIe Reich poussèrent la Suisse, une fois la tempête passée, à adopter une posture visant à démontrer son pacifisme en interdisant totalement les exportations d’armes en 1946, le développement de la guerre froide viendrait dès 1949 battre en brèche cette décision[10]. Les entreprises helvétiques comme Oerlikon-Bührle ou Mowag purent dès lors proposer leurs productions aux pays non communistes, alors qu’en parallèle la politique d’armement de la Confédération se consolida avec la création de fabriques comme la Société Anonyme Constructions Mécaniques du Léman (CML) dans le canton de Genève.

Si le débat sur les exportations d’armes dure depuis plus d’un siècle en Suisse, la réalité incontournable demeure que ce marché de l’économie n’a pas pour vocation de susciter la paix et l’harmonie dans le monde et que la devise « Honi soit qui mal y pense » ne s’applique pas en la matière, quel que soit le contexte géopolitique.

Fabrique d’armement de Lancy, CML Société Anonyme Constructions Mécaniques du Léman, ch. des Esserts, Léonid Caesar, 1960 (BGE, berg n 1960 01 00 6149 01)

[1] https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1914/4__24_/fr

[2] Documents Diplomatiques Suisses, vol. 6 (1914-1918), Jacques Freymond, Isabelle Graf-Junod et Alison Browning (éd.), Commission Nationale pour la publication de documents diplomatiques suisses, Berne, 1981 : https://www.dodis.ch/res/doc/DDS-6.PDF, p. 104.

[3] CONSEIL FÉDÉRAL Procès-verbal de la séance du 8 septembre 1939 1716. Livraison de matériel de guerre aux belligérants. https://www.dodis.ch/temporary-cache/public/pdf/46000/dodis-46913-dds.pdf

[4] Ibid.

[5] François Jequiers, De la forge à la manufacture horlogère, Lausanne, 1983, p. 414.

[6] Voir notamment, La Suisse et la guerre de 1914-1918: Actes du colloque tenu du 10 au 12 septembre 2014 au Château de Penthes, Christophe Vuilleumier (éd.), Slatkine/SHSR, Genève, 2015.

[7] Cédric Cotter, (S’)Aider pour survivre, Georg, Genève, 2018.

[8] Gazette de Lausanne, 8 mars 1916, p. 3.

[9] Peter Câlin, L’industrie suisse de l’armement et le commerce du matériel de guerre à l’époque du national-socialisme, Commission Indépendante d’Experts Suisse – Seconde Guerre Mondiale, Volume 11, Chronos, 2002.

[10] Peter Hug, Zur Geschichte des Kriegsmaterialhandels, 1996.