Loin des projecteurs, certaines personnes connaissent des existences frappées au coin de la Grande Histoire. Méconnues puisqu’ignorées, ces destinées se révèlent pourtant fascinantes, façonnées par des circonstances parfois exceptionnelles, grains de sable sans lesquels le cours du temps aurait pu être dévié. C’est le cas du Genevois Jacques Chenevière.

Jacques Chenevière, 1920 [CIG]

Bien né, Jacques Chenevière naquit en 1886 à Paris. Ses parents y avaient élu domicile de longue date, son père, Adolphe, étant alors l’un des écrivains genevois les plus en vogue de la capitale française. Évoluant entre la Ville lumière et la cité de Calvin, Jacques côtoya ainsi inévitablement dès son adolescence la plupart des grands intellectuels parisiens de son temps de passage chez ses parents ; Zola, Alphonse Daudet, le bijoutier Alfred Cartier, le poète François Coppée ou l’essayiste Paul-Gabriel Othenin, comte d’Haussonville. Apprenant les codes et les manières d’un monde traversé par les passions artistiques, la satire politique et les polémiques sociales, fréquentant à l’occasion Proust et Liane de Pougy, Jacques Chenevière ferait vite la connaissance de Sarah Bernhardt avant de s’en faire une amie proche. A vingt ans, il publiait ses premiers vers dans la Revue de Paris.

A Genève, Jacques, en jeune dandy de la capitale, développerait un entourage raffiné, conviant à sa table une grande partie de la jeunesse littéraire de la première avant-guerre, des artistes internationaux mais aussi les puissants de l’aristocratie, et plus particulièrement des femmes, telle la princesse de Metternich ou la comtesse de Pourtalès, amoureuses des arts et des Lettres. En quelques années, ce fut un véritable cercle d’auteurs et d’artistes comptant nombre de Suisses qui devait se créer entre Paris et les terres romandes : Gonzague de Reynold, Guy de Pourtalès, Robert de Traz, Igor Stravinsky, Denis de Rougemont, François Mauriac, Leon Paul Fargue, Jacques de Lacretelle, le guitariste Andrés Segovia Torres ou le peintre André Albert Marie Dunoyer de Segonzac. Tous avaient en commun le fringuant jeune homme qui avait réussi à gagner le cœur de chacun.

François Mauriac en visite chez Jacques, à Hauterive, Cologny, en 1928 [Fonds Chenevière BGE]

Et ce fut sous le regard de cette pléiade que Jacques entama véritablement son œuvre littéraire, trouvant une grande part de son inspiration au sein de ses voyages. De l’Adriatique à la mer Noire en passant par les Carpathes, de Trieste à Constantinople, il s’alanguirait au gré de ses envies et des horizons défilant devant ses yeux jusqu’à écrire l’un de ses premiers essais en 1913, La Chambre et le jardin. Sur les rives du Bosphore, Jacques allait encore s’étourdir dans les ruelles orientales de Balat peuplées de Turcs, d’Arméniens et de Levantins, et arpenter les rues européennes du quartier de Pera, fréquentant ses salons de peinture et ses théâtres qui attiraient journalistes et intellectuels, français et britanniques. Il resterait un temps dans la plus occidentale des métropoles du Levant, croisant l’écrivain Adolphe Thalasso au pied de la grande muraille de Byzance. Sur le pont de Galata, il entendrait retentir les sirènes des bateaux traversant le miroir des eaux de la Corne d’Or sur lesquelles se reflétaient le ciel d’Orient, les coupoles et les minarets de la cité millénaire. Sous le regard de dignitaires turcs coiffés de turbans ornés d’agrafes et d’aigrettes, rappelant aux voyageurs la richesse et le despotisme de la Sublime Porte, il échangerait quelques mots avec le poète français cyclopéen Henri de Régnier venu se perdre entre Cihangir et les îles des Princes.

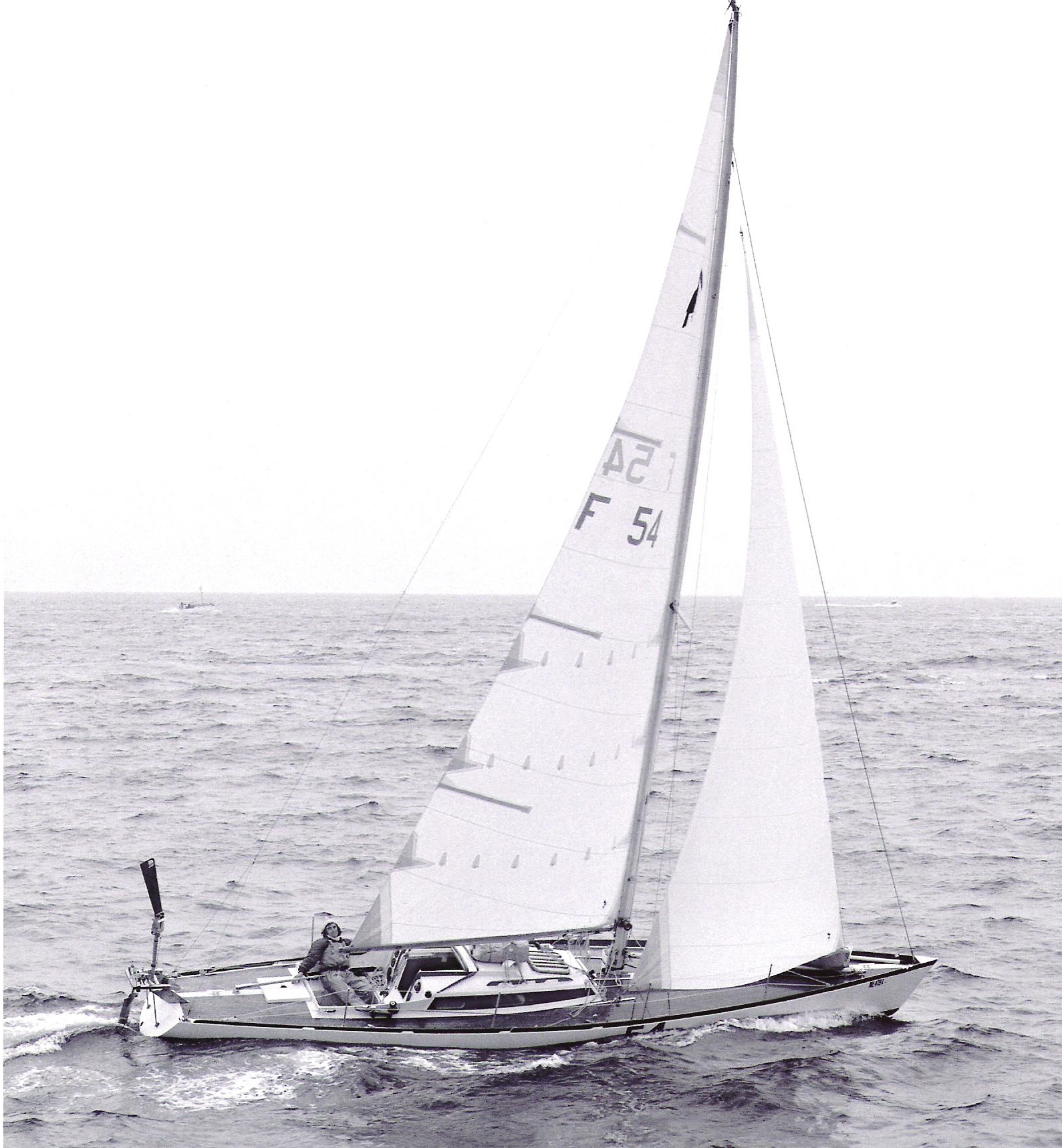

Mais c’est dans son univers intime des bords du Léman, entre confrontations et émulation que Jacques écrirait la plupart de ses ouvrages. De débats orageux aux agapes se terminant au petit matin, en passant par les sorties à la voile sur les eaux du lac, nombreux furent les intellectuels de son cercle qui collaborèrent aux mêmes revues littéraires.

Le Gigolo, voilier lémanique de Jacques Chenevière [Fonds Guy de Pourtalès, Centre des littératures en Suisse romande (UNIL)]

Guy de Pourtalès et Denis de Rougemont se retrouvèrent ainsi à l’occasion dans « La Nouvelle Revue française ». Gonzague de Reynold, l’ennemi farouche du Radicalisme, se rapprocha pour sa part de la Ligue du Gothard que Denis de Rougemont allait cofonder durant la Seconde Guerre mondiale. Jacques Chenevière et Robert de Traz, quant à eux, devaient publier les plus grands écrivains européens de l’entre-deux-guerres dans la « Revue de Genève » sous l’égide bienveillante de Gonzague de Reynold qui appartiendrait dès 1922 à la Commission internationale de coopération intellectuelle chargée de renforcer les relations intellectuelles entre les pays.

Pourtant, rares parmi eux avaient été ceux qui, comme Michelet le pressentait quelques années auparavant dans sa critique du machinisme, avaient perçu les relents de la guerre qui éclaterait en 1914 en une apocalypse joyeuse, devenant en quelques semaines à peine une boucherie innommable.

Cette année-là, Jacques était appelé par son père, Adolphe, qui avait besoin de son énergie pour venir en aide à Gustave Ador. Il allait ainsi passer les quatre années du conflit derrière les murs du Musée Rath, dans l’ambiance animée de l’Agence internationale des prisonniers de guerre, « véritable « usine » de douze cents ouvriers, avec ses immenses fichiers, ses listes officielles, ses dossiers d’enquêtes, ses innombrables rapports de délégués, sa correspondance incessante avec les autorités et les Sociétés de la Croix-Rouge de presque tous les États du Monde ».

Délaissant la plume pour l’action, Jacques devait œuvrer sans relâches, assurant encore après 1918 la mission délicate du rapatriement des prisonniers de guerre des différentes nationalités. Le 6 novembre 1919, il entrait au sein du Comité international puis a la direction des Services de l’Entente, avant d’être nommé à la fonction de directeur général du Comité international en 1923.

Jacques Chenevière était alors véritablement l’homme de la situation, lui, un homme du monde dont le réseau s’étendait des salons littéraires parisiens aux couloirs feutrés de la SDN, pour animer le haut-lieu de sociabilité que représenta rapidement la Revue de Genève que Robert de Traz avait fondée en 1920. On pourrait même prétendre, dans un certain sens, que sans Jacques la Revue, à laquelle Robert de Traz avait insufflé son idéal européiste inspiré de « l’esprit de Genève », n’aurait pu prétendre à sa portée internationale ni voir émerger les larges débats sur les problèmes qui divisaient la communauté internationale.

Mais si entre ses missions et les salons, l’écrivain voyageur avait trouvé le temps d’écrire à nouveau, publiant en 1926 Daphné ou l’Ecole des sentiments, son investissement dans les grands événements de son temps fut trop lourd pour lui permettre d’être prolifique. Jacques avait ainsi participé aux tentatives de résolution de la guerre du Chaco entre 1932 et 1935, l’une des guerres les plus meurtrières de tous les temps ayant servi de banc d’essai à de nouvelles armes et tactiques d’engagement, à celle de la campagne d’Abyssinie de 1936 et à celle de la guerre civile espagnole.

En septembre 1938, alors que les ombres s’étendaient à nouveau sur le monde, Jacques prenait la tête de la Commission des œuvres de guerre quelques jours avant qu’Hitler n’annexe les Sudètes de Tchécoslovaquie. L’Allemagne avait déjà englouti l’Autriche six mois au préalable, la Conférence d’Évian du mois de juillet précédent devant venir en aide aux réfugiés juifs allemands avait été un échec et les instances de la Croix-Rouge, se fiant aux événements mais également aux bruits des couloirs du Palais Wilson, imaginaient alors le pire. L’histoire leur donnerait raison. La guerre était à nouveau sur le point d’éclater et la Croix-Rouge anticipait la catastrophe en s’assurant du soutien de collaborateurs en nombre suffisants et des locaux nécessaires à l’ouverture, une fois encore, de l’Agence centrale des prisonniers de guerre.

Jacques prendrait en l’occurrence la présidence de la Commission centrale chargée de gérer l’ensemble des organes du Comité international de la Croix-Rouge, chapeautant inévitablement la Commission des prisonniers, internés et civils. À l’issue du conflit, Jacques n’abandonnerait pas l’institution. En 1945, il était nommé vice-président du Comité international de la Croix-Rouge et membre de la Commission des secours tout en assumant la direction de la Commission des délégations. En 1959, il serait encore élu vice-président d’honneur du Comité international de la Croix-Rouge. Son implication ne devait toutefois plus être aussi intense qu’au préalable. Car si malgré le poids de ses responsabilités, il avait pu publier Connais ton cœur en 1935 et Les Captives en 1943, et même participer en 1941 au jury du Prix de la Guilde du Livre, créée en 1936 à Lausanne par Albert Mermoud, renouant des liens d’amitié à cette occasion avec l’écrivain et très discutable Edmond Jaloux, la quiétude nécessaire à l’écriture lui faisait cruellement défaut, et la fatigue surtout se faisait sentir.

Après une vie d’une rare intensité, témoin des catastrophes de son temps, acteur prépondérant du Comité international de la Croix-Rouge, membre aux côtés de Marcel Pagnol et Georges Duhamel du jury du Prix littéraire de Monaco que le prince Rainier III avait institué en 1951, honoré du Prix Schiller en 1959, et du prix du Rayonnement de la langue et de la littérature françaises de l’Académie française en 1968, Jacques devait rendre son dernier souffle à 90 ans, le 22 avril 1976.

Christophe Vuilleumier, Les Chenevière. Une famille genevoise (1582-2021), 240 p., éd. Slatkine, Genève, 2021