Une certaine inquiétude se dessine sur ce que l’on voit du visage de l’assistante. Derrière son masque, elle s’interroge : aurai-je assez de crème pour couvrir tout ce visage, y compris cet énorme nez ? Si la tâche de répartir la crème anesthésiante tient du geste d’usine dans cette clinique de soins esthétiques nichée au 7e étage d’un building de Gangnam, il est, semble-t-il, nettement moins habituel de se trouver à traiter des Occidentaux, encore moins le visage d’un Blanc au profil aquilin.

Tout a commencé la veille. Rendez-vous avec le dermato à 18h. Il se propose d’enlever une dizaine de taches, boutons et autres petites saloperies qui affluent sur le visage, passé la soixantaine, comme la vérole s’abat sur le bas-clergé. « It’s on the house » annonce le Dr 마르 박사, t-shirt et coiffure manga, réplique asiatique de Christian Troy, le chirurgien floridien de Nip Tuck. Gratuitement donc… mais à condition de se voir administrer une bonne dose d’injections (environ mille, oui mille !) d’un produit qui, c’est promis, donnera à ma peau d’ici 35 jours l’apparence soyeuse d’un cul de bébé. Les injections, elles, ne sont pas gratuites. Après quelques marchandages, toujours un brin contre-nature pour un protestant suisse, l’affaire se conclut pour quelques dizaines de milliers de wons. Les délais : immédiat pour tout ce qui est injections ou interventions laser. Le lendemain, si on envisage de la chirurgie lourde. L’intervention est toutefois reportée au lendemain, vu l’heure de la fin des négociations (la faute au protestant suisse…).

Rapide et sans discussion

En moins de deux heures, l’affaire est réglée, au grand soulagement de la dispensatrice d’anesthésiant qui a surmonté l’épreuve du nez avec un courage d’alpiniste. Habile du laser, le toubib dégage toutes les imperfections en un tournemain après avoir passé un peu plus de temps à réaliser quelques centaines d’injections du produit miracle à l’aide d’une sorte de pompe hérissée de neuf fines aiguilles sur lesquelles un mouvement de succion attire la peau. Pas douloureux, juste désagréable. En bon protestant (on ne se refait pas) je compte les coups. Pas sûr qu’on arrive à mille…

Du point de vue administratif, c’est plus compliqué. La clinique refuse de produire une facture avec le détail des opérations. Peut-être gênée d’admettre que la dermato (gratuite) sert d’incentive promotionnel pour les traitements esthétiques (substantiellement plus chers) ? U Can B, c’est son nom, pratique des prix quatre à cinq fois plus élevés que d’autre cliniques de Gangnam au motif qu’elle traite les TV-stars locales qui passent en boucle sur les écrans de la salle d’attente devant des adolescentes en état de totale sidération émotionnelle. U Can B n’est donc pas recommandable même si ses tarifs et son temps de réaction sont bien plus abordables qu’en Suisse.

Le Rio de l’Asie

Mais l’amateur a l’embarras du choix. Gangnam compte des milliers de cliniques, salons, cabinets de soins dentaires et autres édicules où il est possible de se faire plus ou moins retoucher à des prix défiant toute concurrence occidentale. Ce quartier de Séoul est le Rio de Janeiro de l’Asie. Si les cliniques pullulent dans les étages des buildings, on trouve au niveau de la rue des milliers de magasins proposant les fameux produits cosmétiques coréens. Quelle que soit l’heure, y compris le soir, ils ne désemplissent pas. S’il existait une mesure du PIB (Produits Incontournables de Beauté), la Corée serait largement en tête devant le Brésil.

Au résultat, les rues de Séoul ressemblent à un podium de défilé de mode où se succèdent des mannequins tous plus parfaits les uns que les autres. Seul bémol dans cet univers où la beauté s’étale avec sourire et modestie (on ne voit que très rarement, à l’opposé du Brésil, des manifestations ostentatoires de mensurations surhumaines) : l’uniformité. Les Asiatiques visent un même idéal : un visage plus blanc que blanc, lisse, symétrique relevé par des lèvres légèrement pulpées et recouvertes d’un rouge qui met en valeur la blancheur du visage. Oui, le blanc est la valeur recherchée et promise par la K-Beauty.

Pas une crème de soins qui omette le blanchiment (withening) en tête de la liste de ses nombreuses vertus. Pas une seule crème solaire en dessous de 50 spf, non plus ! On voit aussi beaucoup de lentilles colorées. Mais une Coréenne avec les yeux bleu, c’est un peu l’effet « Greta à l’ONU » : ça flanque la trouille.

Seule moustache dans l’uniformité de la Joconde coréenne, on croise toutefois, assez souvent, des têtes remplies de sparadrap. Ici, c’est une fraîche blépharoplastie, là, une rhinoplastie ou encore, c’est de plus en plus fréquent en Corée, des jeunes filles qui portent un bandage sur un seul œil. Ce sont les effets du débridage qu’elles pratiquent de manière décalée : un œil après l’autre.

Enfin, bonne nouvelle pour les fervents de la cause de l’égalité entre les genres, (surtout ceux, nombreux, qui confondent égalité et identité). Mascara, rouge à lèvre, masques et fond de teint sont les mêmes pour tous : Coréens et Coréennes.

Or, huit est un nombre qui porte chance et appelle la prospérité. On ne sait pas quelle est véritablement la part de chance, mais le succès de Toyota sera fulgurant malgré les années difficiles qui suivent la capitulation du Japon à la fin de la guerre.

Or, huit est un nombre qui porte chance et appelle la prospérité. On ne sait pas quelle est véritablement la part de chance, mais le succès de Toyota sera fulgurant malgré les années difficiles qui suivent la capitulation du Japon à la fin de la guerre.

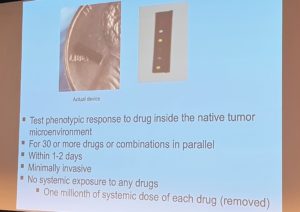

L’une des dernières inventions de Robert S. Langer est un très petit appareil – vraiment très petit : moins d’un millimètre de longueur – que l’on introduit dans la tumeur. L’appareil est chargé d’un certain nombre de molécules/médicaments qui vont se mettre à agir contre la tumeur. Cette méthode permet de tester l’efficacité des traitements de manière plus fiable que si l’on prélève une partie de la tumeur et qu’on la teste en laboratoire. Il est également l’inventeur de cet autre appareil équipé de processeurs et contrôlable à distance qui, introduit dans le corps du patient, délivre des doses adéquates de médicaments dans les zones à traiter.

L’une des dernières inventions de Robert S. Langer est un très petit appareil – vraiment très petit : moins d’un millimètre de longueur – que l’on introduit dans la tumeur. L’appareil est chargé d’un certain nombre de molécules/médicaments qui vont se mettre à agir contre la tumeur. Cette méthode permet de tester l’efficacité des traitements de manière plus fiable que si l’on prélève une partie de la tumeur et qu’on la teste en laboratoire. Il est également l’inventeur de cet autre appareil équipé de processeurs et contrôlable à distance qui, introduit dans le corps du patient, délivre des doses adéquates de médicaments dans les zones à traiter.