La démocratisation de la technologie LED pour l’éclairage public a ouvert la voie aux systèmes de gestion de l’éclairage dits intelligents. Ces derniers permettent de réduire les consommations d’énergie jusqu’à 80%, mais aussi de rendre la nuit plus belle en limitant fortement la pollution lumineuse.

Des lampes à huile aux LED

En Suisse, les premiers réverbères sont installés dans les grandes villes à partir de 1750. D’abord des lampes à huile, puis au gaz, et ce sont finalement les lampadaires électriques qui s’imposent dans nos rues à partir de la fin du XIXe siècle. Mais quel chemin parcouru depuis les premières ampoules à filament ! Après les lampes à vapeur de mercure, les lampes à vapeur de sodium, les halogénures métalliques ou encore les lampes fluorescentes, ce sont aujourd’hui les LED, ou diodes électroluminescentes, qui ont la cote au vu de leur faible consommation en énergie, de leur durée de vie, de leur qualité d’éclairage et de leur grande flexibilité.

Les LED permettent une gradation du flux lumineux entre 0 % et 100 % ainsi que des enclenchements/déclenchements fréquents, ce qui permet d’adapter l’intensité lumineuse selon les besoins. Les luminaires LED peuvent également s’enclencher instantanément, quand il faut compter environ 4 minutes pour arriver à pleine puissance avec une lampe à décharge. Ainsi, la démocratisation de la technologie LED a permis de réduire la consommation d’énergie non seulement parce que le rendement du flux lumineux (lumen/watt) est meilleur qu’avec les anciennes technologies, mais également parce qu’elle a permis l’avènement de systèmes de gestion de l’éclairage dits intelligents.

Villeneuve, une commune 100% LED

En 2019, la Commune de Villeneuve a décidé d’assainir son éclairage public et de remplacer l’ensemble de ses points lumineux par des luminaires LED. Sur son parc de 869 points lumineux, 428 ont donc été remplacés par Romande Energie dans le courant de l’année 2020. Ce passage à la technologie LED devrait permettre à la commune d’économiser plus de 120’000 kWh par année, ce qui équivaut à la consommation électrique annuelle de 30 ménages.

De l’abaissement nocturne à l’éclairage dynamique

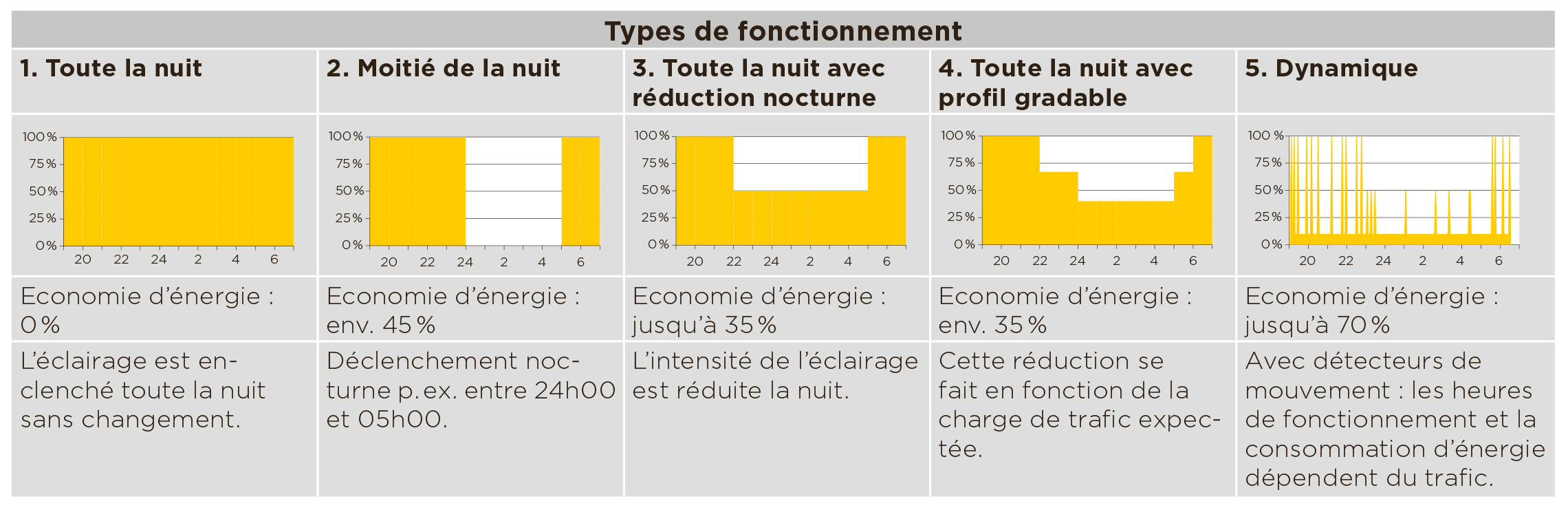

Le mode de fonctionnement de l’éclairage public influence très fortement la consommation d’énergie. Sans commande particulière, un lampadaire totalise environ 4’200 heures de fonctionnement par an à pleine charge. Pour réduire la consommation d’énergie et la pollution lumineuse, cela fait déjà plus d’une dizaine d’années que l’on parle de pilotage de l’éclairage et que l’on pratique l’abaissement de puissance afin de moduler le flux lumineux des lampes.

Jusqu’il y a peu, le pilotage de l’éclairage public se limitait à une gestion par des systèmes centralisés d’enclenchement et déclenchement des luminaires, fonctionnant grâce à des automates reliés à des horaires programmés, des cellules photoélectriques ou des horloges astronomiques. On pouvait donc soit tout simplement déclencher l’éclairage par exemple entre minuit et 5h du matin, ou réduire la puissance d’éclairage de 25% ou 50% une partie de la nuit ou en fonction de la charge théorique de trafic. Avec de tels systèmes, les économies d’énergie varient entre 30% et 50%.

Comme les LED s’enclenchent instantanément et permettent de varier immédiatement l’intensité de lumière, leur développement, couplé à l’utilisation de technologies de l’information et de communication, ainsi que le développement de l’Internet des objets ont permis l’émergence de l’éclairage dynamique.

L’éclairage dynamique modifie entièrement la façon d’éclairer nos rues, puisqu’il permet d’éclairer à la demande et selon les besoins. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement ?

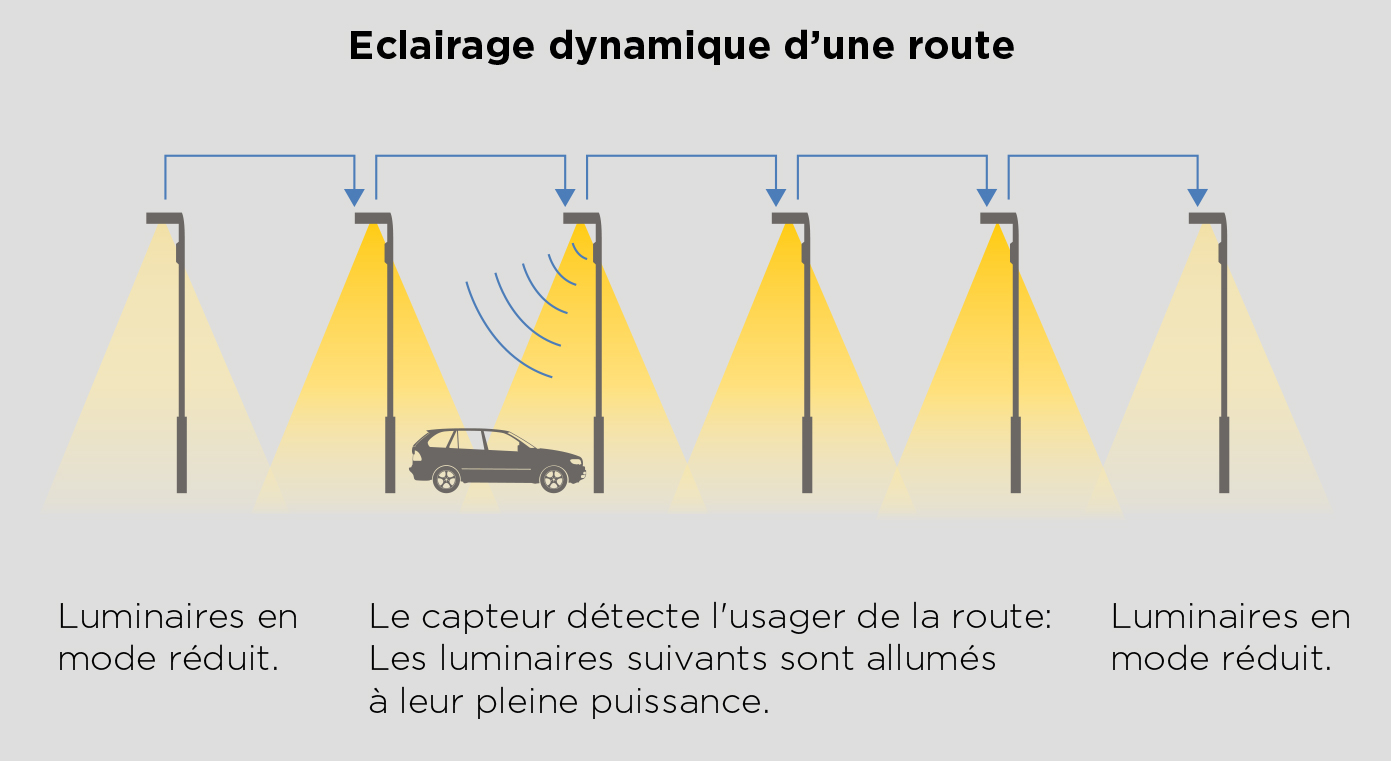

Dans le cas d’un éclairage dynamique, les lampadaires LED sont équipés de détecteurs de mouvement (capteurs infrarouges passifs ou radars par exemple). La puissance totale d’éclairage n’est alors utilisée qu’en présence d’un usager de la route (voiture, cycliste, piéton). Dans le cas contraire, l’intensité lumineuse est réduite entre 0 % et 20 %.

Si le contrôle dynamique de l’éclairage public avec des détecteurs de mouvement permet jusqu’à 80% d’économie d’énergie, la mise en place d’un système d’éclairage dynamique nécessite tout de même une planification attentive et n’est pas adapté à toutes les situations. Sur une route à fort trafic par exemple, le risque est que la lumière s’allume et s’éteigne sans cesse.

On privilégiera donc plutôt ce type de pilotage pour des zones plutôt résidentielles, et l’on veillera aussi aux points suivants lors de la planification :

- obstacles sur la route pouvant interférer avec le système de communication (murs, arbres, etc.) ;

- sorties de garages ou chemins privés non détectés entre deux capteurs ;

- zones de conflit, par exemple les intersections, les giratoires ou les passages piétons ;

- interférences générées par les voies de chemin de fer, l’autoroute ou autres.

La durée d’un cycle d’allumage a aussi son importance. Les riverains peuvent être gênés par des enclenchements ou déclenchements trop rapides. Par conséquent, ces opérations doivent être effectuées en douceur. La durée d’éclairage à pleine intensité doit elle aussi être adaptée à la situation. Si la route n’est fréquentée que par des voitures, le temps d’allumage sera plus court (env. 30 secondes) que si elle est également fréquentée par des piétons (env. 180 secondes).

En Suisse, c’est la Ville d’Yverdon-les-Bains qui a été pionnière en matière d’éclairage dynamique. Après avoir travaillé sur le développement d’un concept d’éclairage dynamique en 2009, un premier secteur test a été installé en 2010 avec 10 lampadaires équipés de détecteurs de mouvements. Après une première extension à tout un quartier en 2012, le déploiement du système d’éclairage LED et dynamique se fait dans toute la ville à partir de 2014. Le concept et le matériel continuent d’évoluer en parallèle de l’extension de l’implantation. À terme, un équipement complet en éclairage LED et dynamique permettra à la Ville de diviser la puissance installée de l’éclairage public par deux et sa consommation d’énergie par quatre.

Des économies à la clé et la voie lactée en bonus

En Suisse, l’éclairage public consomme environ 410 millions de kWh d’électricité par an, soit 0,7% de la consommation totale d’électricité. Ce chiffre peut sembler bas, mais représente tout de même une dépense annuelle de 70 millions de francs. Or, comme évoqué plus haut, l’installation d’un éclairage LED et dynamique permet d’atteindre jusqu’à 80% d’économies d’énergie.

La mise en place d’un éclairage intelligent ne permet pas uniquement de réduire les consommations d’énergie et donc la facture d’électricité de la commune ; c’est également une source d’économies sur la maintenance du parc d’éclairage. Avec un système de télégestion, les pannes peuvent être automatiquement détectées. Les systèmes les plus avancés sont également capables de prévoir la durée de vie des luminaires et donc les maintenances préventives à mettre en œuvre. Cette anticipation et cette maîtrise des besoins permettent de réduire les coûts de maintenance, qui représentent près de la moitié des coûts de fonctionnement des parcs d’éclairage extérieur.

Afin de concrétiser la stratégie énergétique 2050, les collectivités publiques doivent se montrer exemplaires. L’assainissement de l’éclairage public et le passage à un éclairage intelligent représente ainsi un potentiel d’économies intéressant.

Projet pilote à Noville

Pionnière en matière d’éclairage public, la Commune de Noville a décidé en 2020 de réaliser un projet pilote dans le hameau de Crebelley, en collaboration avec Romande Energie. Les 24 points lumineux que comptent le hameau ont été remplacés par des luminaires neufs, et un système de télégestion et de détection a été installé. L’intensité de la luminosité est abaissée à 10% en tout temps, et augmente à 100% (voir moins selon l’heure) lorsqu’un véhicule, un cycliste ou un piéton est détecté. Cette solution permettra à la commune de réaliser des économies d’énergie de l’ordre de 80% !

Au-delà des économies d’énergie, la mise en place d’un éclairage dynamique permet de réduire de manière considérable la pollution lumineuse, à savoir les conséquences négatives de la lumière artificielle sur la faune, la flore, et les humains.

Qu’elle soit excessive ou mal utilisée, la lumière artificielle peut en effet être nocive pour de nombreuses espèces d’animaux (perturbation du vol des oiseaux migrateurs, désorientation des insectes, perturbation du sommeil, …). Or, entre 1994 et 2012, la pollution lumineuse a plus que doublé en Suisse ! Il est donc essentiel de réduire les émissions lumineuses indésirables et de rendre à la nuit ses étoiles et son mystère.

Alors en matière d’éclairage public, inspirons-nous du slogan d’Yverdon-les-Bains : « En sécurité : la lumière là où il le faut et quand il le faut ! ».

Hervé Henchoz

Rédacteur