Alors que le Parlement, dans la session qui s’ouvre, traitera de la question du rôle de la Swiss National COVID-19 Science Task Force, voici un rappel des bonnes pratiques dans l’usage de celles et ceux qui sont appelés “experts”.

(pour faciliter la lecture, il est renoncé au langage épicène; le choix de la forme masculine est arbitraire – ou pas…).

Experts de quoi?

Indiquons ici que certaines formes de conseil en entreprise (les “consultants”) sont des postures d’experts. Et que nous ne distinguons pas entre experts internes ou externes à une organisation.

Pourquoi ces guillemets autour de “experts” me demanderez-vous? Posons la question: experts de quoi?

Le Larousse définit l’adjectif “expert” comme suit: “Qui connaît très bien quelque chose par la pratique”.

Première remarque: selon cette définition, il s’agit donc d’une compétence plutôt empirique qu’académique. On pourrait néanmoins argumenter et accepter que la réflexion intellectuelle est aussi une pratique.

De quoi est-on expert: du problème ou de la solution?

Si l’expertise est liée à l’action, cela signifie qu’on est en mesure d’amener, peut-être mieux que d’autres, des solutions aux situations problématiques. Avoir une solution pertinente doit forcément signifier que le problème est bien compris – ou alors qu’on a beaucoup de chance. Cela nous mène à la question suivante.

Experts à quel moment?

Par définition, on n’est donc expert que de quelque chose qu’on a déjà fait, déjà pensé. On ne peut donc pas être expert de quelque chose qu’on ne connaît pas, qu’on n’a jamais fait. Les experts ainsi ne peuvent disposer que d’une expertise sur le passé.

Ce point est déterminant: l’expertise n’est applicable que dans un cas de figure qui ressemble à des problèmes déjà rencontrés dans le passé. Et elle ne l’est donc pas dans un cas de figure d’un nouveau problème émergent, telle la crise COVID-19.

Dit à l’emporte-pièce: dans une crise nouvelle, il ne peut donc y avoir de quelconques experts, des “sachants”. Il ne peut y avoir que des aventuriers, des pionniers, en train de construire leur expertise par leur pratique émergente. Dans une telle situation, nous sommes toutes et tous des débutants, des apprenants. Le mot expert est donc complétement abusif et génère de faux espoirs quand la réponse honnête aux questions qu’on se pose est: “personne ne sait”.

Experts pour quels types de problèmes?

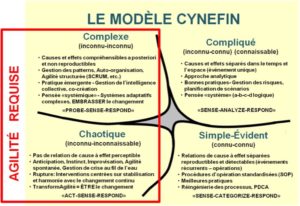

Comme présenté précédemment, le modèle Cynefin de Dave Snowden distingue entre les situations compliquées et les situations complexes. Distinguer, cela signifie comprendre que “complexe” n’est pas le superlatif de “compliqué”, et qu’en conséquence, on ne gère pas la complexité en faisant plus d’efforts en mode compliqué.

Une situation complexe ou chaotique se caractérise notamment pas sa grande imprédictibilité, par l’impossibilité de comprendre complètement et correctement (“unk unks”), par l’impossibilité d’avoir une vue d’ensemble. Par l’échec de toute tentative logique et analytique: ces systèmes ne révèlent leur dynamique, leur sens qu’en les pratiquant, en les explorant. En apprenant continuellement (pratiques émergentes).

Si une situation complexe ou chaotique nous dépasse, ce n’est pas un signe d’incompétence: c’est intrinsèquement vrai. Et cela concerne chacune et chacun de nous, indépendamment de notre QI, de notre CV, de notre âge, de nos titres, de notre fonction et classe de salaire.

Le premier constat qu’il s’agit donc de faire est un aveu d’impuissance et de dépassement, une posture d’humilité fondamentale: on sait très peu, on comprend très peu, et il n’y a aucune garantie qu’on comprendra un jour et qu’on agira correctement. Et pour pouvoir cela, il y a lieu de reconnaître que des émotions comme la peur sont naturellement au rendez-vous: il s’agira de l’apprivoiser et en faire notre amie.

Limites de l’expertise

Résumons. L’expertise du passé n’est pas une garantie de solutions pertinentes dans un problème complexe nouveau. Jamais.

Première conséquence: descendre les experts de leur piédestal (sur lequel nous les avons nous-mêmes mis).

Deuxième conséquence: engager les experts pour aider à comprendre le problème. Uniquement.

Troisième conséquence: ne PAS engager les experts pour élaborer des solutions, car leur contribution peut réduire la créativité et péjorer la qualité des prévisions.

Quatrième conséquence: cadrer leur mandat. Quel est leur rôle, quel n’est pas leur rôle. Ainsi, rappelons que la liberté (p.ex. de s’exprimer publiquement) est indissociable de la responsabilité. Quand on n’a pas de comptes à rendre, démocratiquement par la légitimation que donne une élection, juridiquement, par les exigences du droit, cela ne saurait donner toutes les libertés.

Le piège de l’arrogance

Etre expert est devenu dans notre société une sorte de statut social: c’est très valorisé, aussi bien dans les entreprises que dans l’opinion publique. “Savoir, c’est le pouvoir”. Car nous aimons comprendre, nous aimons croire que nous sommes en maîtrise, ou que du moins certains le sont. Parce qu’admettre que même les experts sont dépassés, c’est anxiogène. Nous aimons avoir des réponses.

Admettre que les experts ne savent pas non plus, c’est inacceptable. Et pourtant vrai. Il s’agit donc collectivement de trouver d’autres pistes d’une part pour nous rassurer (gérer la peur) et d’autre part pour élaborer des solutions.

Comment s’y prendre alors?

Une fois que les experts ont apporté leur contribution, les clés sont ailleurs:

- Impératif: veiller à créer une culture de sécurité psychologique dans vos équipes.

- Constituer un groupe de grande diversité, avec des profils très diversifiés. Très. Une professeure d’épidémiologie est très proche d’un professeur d’économie. Et très éloignée d’une infirmière à domicile et d’un livreur de pizza. Mobiliser les troublions, les stagiaires, les nouveaux-venus, les voisins, vos concurrents. Car la crise n’est pas le moment pour la compétition, mais pour apprendre et grandir ensemble, pour la solidarité.

- Faciliter le travail avec les approches d’intelligence collective. Avec la pensée systémique.

- Se mettre, individuellement et collectivement, en posture d’accepter les pertes. Pas seulement humaines comme dans le cas présent de la crise COVID-19. Mais surtout la perte des connaissances, savoirs et croyances qui ne sont plus vraies, ou plus utiles. Pertes d’amour-propre aussi, parfois. Savoir mourir à un passé qui n’est plus utile, pour laisser émerger le nouveau.

- Veiller à créer une culture de sécurité psychologique. (on ne le redira jamais assez: c’est LA clé).

En résumé

- Si c’est une situation compliquée: trouver et mandater des experts ; leur demander des solutions.

- Si c’est une situation complexe ou chaotique, une crise : trouver et mandater des experts. Leur demander leur éclairage sur le problème. Puis les mettre en attente pour d’éventuelles sollicitations sur demande, et vous mettre, vous et vos équipes adhoc, au travail.

Terminons par ce bref texte du Capitaine Sully Sullenberger (traduction libre):

“Durant les moments de crise, il s’agir d’être capable de se calmer soi-même, afin de pouvoir se concentrer sur la tâche en cours.

Cela exige une discipline mentale incroyable qui, comme toute autre compétence, vient de l’exposition et de la pratique. Cela a à voir avec prêter attention, être curieux, apprendre de l’expérience et comprendre comment s’améliorer.

Le calme émerge de la confiance. La confiance prend racine dans la réalité.

Et finalement, c’est de là que vient l’espoir. Il ne vient pas d’une pensée magique. Il vient des compétences actuelles basées des expériences dans le monde réel.”

C’est une de mes histoires favorites. Donc vous êtes naufragé.e sur une île déserte. Après une période de confinement et de solitude forcée que, ma foi, vous avez trouvée finalement assez agréable, l’ennui vous gagne et vous souhaitez quitter cette île.

C’est une de mes histoires favorites. Donc vous êtes naufragé.e sur une île déserte. Après une période de confinement et de solitude forcée que, ma foi, vous avez trouvée finalement assez agréable, l’ennui vous gagne et vous souhaitez quitter cette île.