Qu’on le veuille ou non, les cours d’eau de Suisse n’ont plus rien à voir avec ce qu’ils étaient il y a un siècle ou deux. Les activités humaines les ont transformés autant, voir davantage, que les milieux terrestres, bien que pour la plupart des gens, ce phénomène soit passé largement inaperçu. Pour la pêche de loisir, en revanche, pas d’ambiguïté : le bilan est catastrophique.

Partout, sur le plateau suisse, les captures de salmonidés se sont effondrées, malgré les efforts louables entrepris depuis bientôt deux décennies pour assainir les cours d’eau. Les nouveaux écosystèmes aquatiques que nous avons créés sont aujourd’hui en train de s’appauvrir à un rythme qui menacera l’existence même de la pêche de loisir dans les prochaines années. Il est donc temps, pour les collectivités publiques en charge des cours d’eau, d’exiger des décideurs politiques un important effort d’introspection intellectuelle, afin qu’ils offrent aux gestionnaires un cadre légal utile sur le plan opérationnel, à même de les soutenir dans leur difficile tâche de sauvegarder la pêche dans les rivières de plaine.

A l’ évidence, l’un des obstacles qui s’oppose au déploiement d’une politique efficace en sa faveur réside dans le jugement de valeur, artificiel et contreproductif, qui accompagne chacun des débats sur l’origine des poissons que nous souhaitons voir dans nos cours d’eau.

Pourtant, en 2011 déjà, une vingtaine d’écologues appelait, dans la revue Nature, à changer notre manière de la juger.

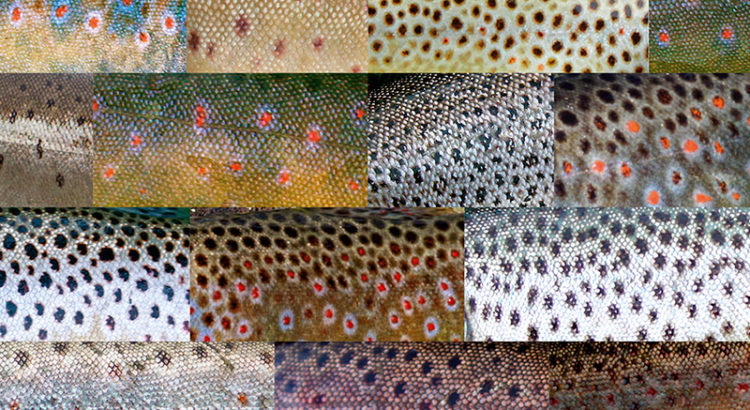

Depuis, malheureusement, rien n’a changé, et il est toujours impensable d’enrichir nos cours d’eau avec des espèces qui pourraient compenser la disparition programmée des espèces que la pêche de loisir a recherché jusque là! Pire encore, alors que de tels outils ont été développé depuis des siècles pour l’agriculture, il n’existe aujourd’hui aucune donnée scientifique pour aider les gestionnaires à améliorer, dans une pure tradition agronomique, les qualités génétiques des salmonidés de nos rivières de plaine, que la faible taille des populations résiduelles et l’isolement géographique par les barrages rendent manifestement incapables de résister davantage à une augmentation de la pression de sélection!

Ce manifeste de la revue Nature, parce qu’il libère l’esprit des contraintes qui ont mené la pêche en rivières là où elle se trouve actuellement, méritait donc d’être proposé à nouveau à ceux que cette activité magnifique ne laisse pas de marbre:

Les conservateurs de la nature devraient évaluer les organismes en fonction de leurs impacts environnementaux plutôt que sur le fait qu’ils soient indigènes ou non, estiment Mark Davis et 18 autres écologues.

Ces dernières décennies, les espèces « non-indigènes » ont été dénigrées parce qu’elles favorisaient l’extinction des espèces « indigènes », et plus généralement, parce qu’elles polluaient l’environnement « naturel ». Intentionnellement ou pas, de telles qualifications ont créé un jugement de valeur omniprésent à l’encontre des espèces étrangères, colporté aussi bien par le public, les conservateurs de la nature, les gestionnaires et les décideurs politiques que par de nombreux scientifiques dans le monde.

Il vaudrait mieux offrir à la conservation et à la gestion des espèces une perspective beaucoup plus dynamique et pragmatique, bien mieux adaptée à notre planète en rapide transformation.

De nos jours, cette dichotomie entre espèces indigènes et étrangères est progressivement remise en cause, et est même jugée contreproductive (1). Pourtant, de nombreux conservateurs de la nature la considèrent toujours comme l’une des pierres angulaires de leur action (2).

Aujourd’hui, il vaudrait mieux reconnaître que les écosystèmes ont définitivement changé au regard de ce qu’ils étaient par le passé, en raison, notamment, des changements climatiques, de l’eutrophisation, de l’urbanisation, et des différents usages que nous faisons de nos territoires. Il est temps pour les scientifiques, les gestionnaires et les décideurs politiques, d’abandonner cette préoccupation sur la nature exotique ou indigène des espèces, et d’offrir à la conservation et à la gestion des espèces une perspective beaucoup plus dynamique et pragmatique, bien mieux adaptée à notre planète en rapide transformation.

Les défenseurs de la biodiversité et de la restauration écologique utilisent des métaphores militaires et des affirmations largement exagérées pour propager le message que les espèces introduites sont les ennemies de la nature et des humains.

Le concept d’espèce indigène a été pour la première fois énoncé par le botaniste anglais John Henslow en 1835. Dix ans plus tard, les botanistes adoptaient ce concept pour déterminer quelles plantes devaient composer la « vraie flore anglaise » (3).

Durant le siècle suivant, de nombreux botanistes et quelques zoologues étudièrent les espèces introduites, sans savoir toutefois qu’ils n’étaient pas seuls à faire ce travail. Lorsque l’écologue anglais Charles Elton écrivit en 1958 son fameux livre « L’écologie des invasions par les animaux et les plantes », 40 autres scientifiques avaient déjà publiés des descriptions d’espèces exotiques, mais aucun consensus n’existait sur la nécessité ou non d’intervenir sur ces espèces.

Ce n’est que vers 1990 que la biologie des invasions devint une discipline à part entière. Depuis, en partie inspirés par le livre d’Elton, les défenseurs de la biodiversité et de la restauration écologique utilisent des métaphores militaires et des affirmations largement exagérées pour propager le message que les espèces introduites sont les ennemies de la nature et des humains.

Un pas important sera atteint lorsque les scientifiques et les professionnels de la biodiversité communiqueront sur le fait que de nombreuses espèces exotiques sont utiles.

Assurément, certaines espèces introduites ont provoqué des extinctions et menacé d’importants services écosystémiques, tels l’approvisionnement en eau potable ou les ressources en bois. A Hawaii, par exemple, la malaria aviaire, probablement introduite au début du XX siècle lorsque les colons européens amenèrent leurs oiseaux chanteurs ou servant de gibier, a fait disparaître plus de la moitié des espèces d’oiseaux endémiques de l’île. La moule zebrée, (dreissena polymorpha), originaire des lacs du sud-est de la Russie et accidentellement introduite en Amérique du Nord à la fin des années 1980, a coûté à l’industrie américaine de l’eau et de l’énergie des centaines de millions de dollars de dommages en obstruant les conduites d’eau.

Pourtant, la plupart des affirmations qui construisent cette perception selon laquelle les espèces introduites sont une menace apocalyptique pour la biodiversité ne sont pas soutenues par des données fiables. Un article de 1998 (4) concluait par exemple que les invasions biologiques représentent la seconde menace pour la biodiversité, après la destruction de l’habitat. Or, comme l’avaient d’ailleurs prudemment annoncé les auteurs de cet article, très peu d’arguments utilisés pour défendre ce point de vue sont basés sur des faits réels. En réalité, des études récentes suggèrent que les envahisseurs ne sont pas un facteur d’extinction pour les autres espèces dans la plupart des milieux, à l’exception des prédateurs et des pathogènes dans les lacs et les îles (5). En fait, l’introduction d’espèces non indigènes a presque toujours augmenté le nombre d’espèces d’une région donnée. Les effets des espèces non indigènes pourraient cependant varier avec le temps, et des espèces qui ne posent pas de problème aujourd’hui pourraient le faire dans le futur. Mais ceci est vrai également avec les espèces indigènes, lorsque l’environnement est en rapide transformation par exemple.

Un biais biologique :

Le fait d’être indigène, pour une espèce biologique, n’est pas la marque d’une valeur adaptative particulière, ni la garantie qu’elle produise des effets positifs. Un insecte, suspecté de tuer plus d’arbres que quiconque en Amérique du Nord, est ainsi un petit coléoptère (Dendroctonus ponderosae) parfaitement indigène.

Catégoriser la faune et la flore selon qu’elle s’accorde à des critères culturels tels que l’appartenance, la citoyenneté, le fair-play et la moralité n’améliore pas notre compréhension de l’écologie. Ces dernières décennies, cette manière de faire a pourtant mené de nombreux programme de conservation et de renaturation dans des travers qui n’avaient que peu de sens écologique ou économique

L’effort consenti pour éradiquer la plante Martynia annua, originaire du Mexique et introduite en Australie au XIX siècle pour les besoins de l’horticulture en est un exemple frappant. Durant les 20 dernières années, le service australien des parcs et de la nature, aidé par des centaines de volontaires, a manuellement déterré ces plantes sur 60 km de rives de ruisseaux dans le Parc National Gregory. Aujourd’hui, la plante est toujours présente dans le parc, et est même abondante dans les régions adjacentes. Cela en valait-il donc la peine ? Il n’y a en effet pas d’évidence que cette espèce méritait un tel investissement, car sa présence ne change pas fondamentalement les caractéristiques de son environnement, comme la réduction de la biodiversité, ou l’altération du cycle des nutriments (6).

Un autre exemple, aux Etats-Unis cette fois, est celui des tentatives d’éradication des Tamaris (Tamarix spp), arbustes introduits depuis le continent Eurasien et l’Afrique au XIX siècle. Ces plantes, résistantes à la sécheresse, au sel et à l’érosion, avaient été à l’origine introduites pour leur aspect ornemental, puis pour leur capacité à fournir de l’ombre aux fermiers dans les régions semi-désertiques. En 1930, lorsque les réserves en eau de l’est de l’Arizona, du centre du Nouveau Mexique et de l’ouest du Texas devinrent de plus en plus faibles, ces plantes furent accusées de s’approprier toute l’eau disponible. Plus tard, durant la seconde guerre mondiale, elles furent jugées invasives. Un vaste programme d’éradication de ces plantes fut mis sur pied, et dura 70 ans, à grand renfort d’herbicides, de bulldozers et de broyeuses (7).

De nouvelles lignes directrices

Depuis, les écologues ont découvert que les tamaris utilisent l’eau à un taux comparable à celui de leurs contreparties indigènes (8). Elles sont maintenant devenues les plantes préférées d’un oiseau menacé (Empidonax traillii extimus), qui y fait son nid.

Les tamaris, qui survivent à des conditions hydrologiques qui tueraient nombre de plantes indigènes, jouent un rôle crucial dans le maintien des fonction écologiques de nombreuses rives de cours d’eau modifiés par les humains (9). Malgré cela, entre 2005 et 2009, le congrès a encore dépensé 80 millions de dollars pour financer la poursuite de ces programmes d’éradication.

Alors, sur quoi baser les politiques de restauration et de conservation à partir du moment où l’opposition entre exotique et indigène est abandonnée ?

La plupart des communautés humaines et naturelles sont constituées d’anciens résidents et de nouveau arrivants, et les écosystèmes qu’ils constituent n’ont jamais existé auparavant. Il est irréaliste de vouloir faire revenir ces écosystèmes à un état du passé qui serait plus légitime. Ainsi, sur les 30 programmes d’éradication de plantes engagés sur les îles Galapagos depuis 1996, seuls 4 ont été couronné de succès.

Nous devons donc accepter la réalité d’écosystèmes nouveaux, et intégrer les espèces étrangères dans les processus de gestion, plutôt que de tenter, le plus souvent sans y arriver, de les éradiquer, ou de réduire drastiquement leur abondance. Par ailleurs, de nombreuses espèces que la population estime aujourd’hui comme indigènes ont en réalité une origine étrangère. Par exemple, aux Etats-Unis, le Faisan de Colchide, pourtant oiseau officiel de l’Etat du Dakota du Sud, n’est pas originaire des grandes plaines du Nord des Etats-Unis, mais a été introduit depuis l’Asie comme oiseau de chasse au XIX siècle.

La politique et la gestion de la nature devraient de plus prendre en compte les effets positifs d’un grand nombre d’envahisseurs. Durant les années 90, le département américain de l’agriculture déclara que certaines espèces étrangères de chèvrefeuille étaient nuisibles, et interdit leur vente dans 25 Etats. Ironiquement, de 1960 à 1980, ce même département avait introduit plusieurs de ces espèces dans des projets de mise en valeur des terres, de manière à augmenter l’attractivité de ces dernières pour les oiseaux. Des études récentes tendent à montrer que les premières décisions étaient finalement appropriées. En Pennsylvanie, l’augmentation du nombre de chèvrefeuilles exotiques se traduit en effet par une augmentation du nombre d’oiseaux indigènes. De même, la dispersion des graines des espèces indigènes est plus importantes là où les espèces exotiques sont les plus abondantes (10).

Il est temps pour les conservateurs de la nature de se concentrer beaucoup plus sur les fonctions des espèces et beaucoup moins sur leur origine.

A l’évidence, les gestionnaires privés ou publics devraient à l’avenir baser leur modèle de gestion sur des réalités de terrain et pas sur les craintes infondées véhiculées par les espèces étrangères. Un pas important sera atteint lorsque les scientifiques et les professionnels de la biodiversité communiqueront sur le fait que de nombreuses espèces exotiques sont utiles.

Nous ne disons pas que les conservateurs de la nature doivent cesser leurs efforts en vue de résoudre les problèmes posés par certaines espèces introduites, ou que les gouvernements doivent arrêter de vouloir empêcher certaines espèces potentiellement néfastes d’entrer sur leur territoire. Nous pressons les conservateurs de la nature et les gestionnaires à fixer leurs priorités en fonction des effets positifs ou négatifs que les espèces peuvent avoir sur la biodiversité, la santé humaine, les services écologiques ou économiques.

Quasiment deux siècles après l’introduction du concept d’espèce « indigène », il est temps pour les conservateurs de la nature de se concentrer beaucoup plus sur les fonctions des espèces et beaucoup moins sur leur origine.

Mark A. Davis is DeWitt Wallace professor of biology at Macalester College, St Paul, Minnesota, USA. Matthew K. Chew, Richard J. Hobbs, Ariel E. Lugo, John J. Ewel, Geerat J. Vermeij, James H. Brown, Michael L. Rosenzweig, Mark R. Gardener, ScottP.Carroll,KenThompson,

Steward T. A. Pickett, Juliet C. Stromberg, Peter Del Tredici, Katharine N. Suding, Joan G. Ehrenfeld, J. Philip Grime, Joseph Mascaro, John C. Briggs.

Traduction approximative: C.Ebener

(1) Carroll,S.P.Evol.Appl.4,184–199(2011).

(2) Fleishman,E.etal.Bioscience 61,290–300(2011).

(3) Chew,M.K.&Hamilton,A.L.in Fifty Years of Invasion Ecology (ed Richardson, D. M.) 35–47(Wiley-Blackwell, 2011).

( 4) Wilcove,D.S.,Rothstein,D.,Dubow,J.,Phillips,A. & Losos, E. BioScience 48, 607–615 (1998).

( 5) Davis,M.A.InvasionBiology(OxfordUniv.Press, 2009).

( 6) Gardener, M. R., Cordell, S., Anderson, M. & Tunnicliffe, R. D. Rangeland J. 32, 407–417 (2010).

(7) Chew,M.K.J.Hist.Biol.42,231–266(2009).

(8) Stromberg, J. C., Chew, M. K., Nagler, P. L. &Glenn, E. P. Rest. Ecol. 17, 177–186 (2009).

( 9) Aukema,J.E.etal.Bioscience60,886–897(2010).

(10) Gleditsch, J. M. & Carlo, T. J. Diversity Distrib. 17, 244–253 (2010).

Pour en savoir plus:

– Radu Cornel Guiasu, “Non-native Species and Their Role in the Environment, The Need for a Broader Perspective”, Brill Edition, 2016.

– Alexandra Liarsou,”Biodiversité-Entre nature et culture”, Ed Sang de la Terre, 2013.

– Lévêque Christian, Van Der Leeuv Sander, Quelles natures voulons-nous ? Pour une approche socio-écologique du champ de l’environnement, Ed Elsevier Masson, 2004.