Comment habiter? À l’heure où face aux crises climatiques, on parle sans cesse de conditions d’habitabilité de notre planète, on constate que les institutions se transforment en des plateformes qui deviennent inhabitables et nous épuisent.

Le journal Le Temps souhaitant arrêter les blogs, c’est avec une vraie émotion que je signe probablement mon dernier article sur cette plateforme. Je tiens à remercier les lecteurs et lectrices de ces dernières années. Sachez que ce blog a permis de visibiliser des sujets, des personnes et des communautés peu connus, et qu’il a été un formidable outil de partage et d’échanges.

Vous pouvez me retrouver sur le site Internet: www.cheminsdetraverse.net ainsi qu’au théâtre Am Stram Gram à Genève, pour le projet The Loft Theory en novembre 2023.

En mai dernier, j’accompagne une amie passer son baccalauréat en candidate libre dans un lycée excentrée du sud de la France. Je demande à la surveillante à la grille si je peux l’attendre à la bibliothèque pendant les deux heures de l’épreuve: « Non. On peut demander, mais je ne pense pas. ». Je demande alors à la surveillante de la deuxième grille qui me répète la même chose: « Non. On peut demander, mais je ne pense pas. ». Je leur indique que c’est étrange car je travaille aussi dans une école publique dans l’enseignement supérieur et que la bibliothèque est ouverte au public. Elles partent alors s’enquérir de l’avis d’une troisième personne invisible derrière une troisième grille inaccessible et reviennent me confirmer le « non » tout court: il n’est pas possible d’attendre à la bibliothèque. Rien de grave dans ma mésaventure lycéenne, mais je me trouve un peu dépitée face à l’absence totale de souplesse et d’explications. On le sait, il y a ainsi dans les écoles publiques des règles de sécurité depuis les règlements intérieurs des établissements jusqu’aux plans COVID ou Vigipirate. Je ne vais pas m’épancher sur la légitimité partielle ou totale de ces règles, tant temporaires que définitives (ou définitivement temporaires). Mais face aux grilles en cascade d’un lycée neuf, ouvert en 2019, je constate simplement que dans le projet architectural pourtant récent, aucun espace poreux entre intérieur et extérieur, entre usager·ères du lieu et public n’a été prévu, comme par exemple la cafétéria ou la bibliothèque. Aucune zone tampon n’a été ainsi pensée pour des usages hors-crises qui laisserait les lycéen·nes à l’intérieur de l’établissement en contact avec le monde extérieur, objet ici de toutes les défiances. Cette étanchéité, cette absence de porosité témoigne selon moi d’un problème global de penser « l’habiter ».

Le terme habiter est polysémique, habiter peut vouloir dire hanter ou être hanté, être habité par un sentiment, mais habiter signifie plus communément fréquenter un lieu: on habite un appartement, un quartier, une région, un pays, etc. Ainsi, habiter serait occuper un espace délimité. Cet espace délimité devient étanche quand il exclue (ou norme) toute possibilité de relation entre intérieur et extérieur, comme ici le lycée. Les écoles, les administrations, les hôpitaux, les tribunaux, les prisons, les musées, sont des institutions, c’est-à-dire des structures politiques et sociales fondées sur nos lois ou nos coutumes. Dans Le maitre ignorant, Jacques Rancière déclare que « Toute institution est une explication en acte de la société, une mise en scène de l’inégalité. Son principe est et sera toujours antithétique à celui d’une méthode fondée sur l’opinion de l’égalité et le refus des explications.1 » Ainsi, les institutions pourtant fondées sur l’idée d’un commun fixent leurs fonctions dans le bâti, elles deviennent à la fois des espace étanches et inhabitables, et les relations que nous entretenons avec elles se résument parfois à leurs grilles à l’entrée.

Découper le monde en secteurs

Dans sa nouvelle Rajustements, parue en 1954, l’auteur de science-fiction Philip K. Dick décrit un monde découpé en secteurs dont les programmes sont mis à jour régulièrement par un protocole de « dé-énergisation » qui doit être exécuté avec précision. Retardé par un mauvais enchainement de « cause à effet », Ed le héros de l’histoire rate la mise à jour de son secteur entre son domicile et son lieu de travail. Il se retrouve ainsi « déphasé » sans plus comprendre le monde qu’il l’entoure. Il ne reconnait plus rien, les murs ont changé de couleur, les gens sont légèrement plus grands ou plus petits et ont adopté de nouveaux codes vestimentaires, etc. Son entourage et lui-même pensent qu’il a perdu la raison, à la manière d’une personne diagnostiquée « schizophrène ». Le héros entre alors dans une cabine téléphonique pour prévenir la police et la cabine s’élève dans le ciel pour rejoindre des employés de bureau. Ainsi, dans une salle administrative, Ed aperçoit une immense carte lumineuse: « Les bords de la carte se fondaient dans les ténèbres ambiantes. Il distingua un réseau sans fin de sections bien délimitées formant un lacis de carrés et de lignes droites. Chaque carré portait une marque. Certains émettaient une lueur bleue. Les lumières changeaient constamment.2 » Les employés de bureau expliquent alors au héros qu’il a été victime d’une erreur administrative (il est amusant de souligner que pour K. Dick, la schizophrénie est donc une erreur administrative).

Dans Rajustement, l’espace habitable est découpé en tranches, des secteurs sont numérotés et programmés. Ce sont des suites de lieux découpés, déconnectés, décorrélés. La nouvelle de K. Dick fait ainsi écho aux écarts entre l’imprédictibilité du vivant et le cadre qui tente de le contenir. Ici, ce cadre est une sorte de méta-état, de structure gouvernementale au dessus du monde qui tente tant bien que mal de séparer ce qui est en relation, comme ici le domicile du héros et son lieu de travail. Le méta-état pensait avoir tout prévu et sécurisé en découpant ainsi le monde en secteurs, mais malgré tous ses efforts, Ed prend du retard et rate sa mise à jour. Ainsi, le vivant finit toujours par s’extraire du modèle depuis lequel on l’anticipe (voir les six épisodes de Jurassic Park dont le résumé tient en une ligne, on ne peut pas confiner des dinosaures sur une île sans qu’ils ne s’échappent).

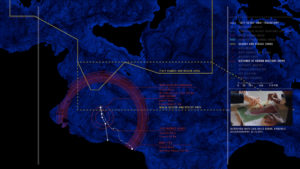

En novembre 2022, la journaliste Julia Pascal publie une enquête sur la mort de vingt-sept migrants au large de la Manche qui accable les secours: « Ce jour-là, vingt-sept corps seront repêchés, dont ceux de six femmes et d’une fillette ; seuls deux survivants seront secourus »3. Elle explique grâce au détail des conversations téléphoniques enregistrées entre les migrants et les sauveteurs français comment minute après minute, sous prétexte que les migrants dépendaient d’un secteur puis d’un autre, puis encore d’un autre, ils se sont noyés.

« Il est 1 h 48 quand les premiers échanges ont lieu entre l’embarcation et le Cross4. En anglais, l’un des occupants explique qu’ils sont trente-trois à bord d’un bateau « cassé ». Selon la procédure usuelle, l’opératrice lui demande d’envoyer par la messagerie WhatsApp sa géolocalisation.

À 1 h 51, la personne téléphone au SAMU du Pas-de-Calais, qui transfère son appel au Cross. (…) La localisation du bateau est communiquée à 2 h 05 et 2 h 06 au Cross. (…)

A 2 h 10, l’embarcation signale de nouveau sa localisation par WhatsApp, qui la situe toujours en eaux françaises. Les personnes à bord continuent d’appeler. Lors d’un de ces appels, à 2 h 15, alors que des cris et des pleurs se font entendre, l’opératrice du Cross « leur dit de garder leur calme et que le bateau des secours arrive », notent les enquêteurs.

En réalité, à 2 h 28, alors que le Cross a actualisé la localisation du bateau, il rappelle les Anglais. « Ils sont actuellement dans votre zone. »

Malgré cela, le canot à la dérive continue d’appeler à l’aide mais le Cross considère qu’il ne relève plus de sa responsabilité. Alors que le SAMU essaye de transférer un nouvel appel, l’opératrice du Cross fait valoir que « de toute façon, maintenant, ils sont dans les eaux anglaises et que s’il rappelle il faut lui dire de contacter le 999 [les secours anglais] ».

Les passagers vont malgré cela continuer d’appeler les Français, pas moins de quinze fois entre 2 h 43 et 4 h 22. En vain. Alors qu’à 3 h 30, un passager explique qu’il est littéralement « dans l’eau », le Cross s’entête à lui rétorquer : « Oui, mais vous êtes dans les eaux anglaises. » Au moment où l’opératrice tente de transférer l’appel à Douvres, la communication coupe et on l’entend alors commenter, en aparté : « Ah bah t’entends pas, tu seras pas sauvé. J’ai les pieds dans l’eau, bah… je t’ai pas demandé de partir. » »

L’article détaille encore les appels de 3h49, 4h09, 4h16, et 4h23 dernier appel avant la noyade finale dans lequel les sauveteurs français continuent d’enjoindre les passagers d’appeler le 999 parce qu’ils se trouvent dans les eaux anglaises. À l’image d’Ed, le héros de K. Dick, les migrant·es se sont trouvé·es entre deux secteurs fixes, fixes et fixés sans tenir compte du mouvement des courants, ou de l’impossibilité pour des êtres humains de survivre dans des eaux qu’elles soient françaises ou anglaises.

L’humanité a un grand sens de la sectorisation, on retrouve cette pratique dans bien des domaines, par exemple en archéologie ou en prospection géologique lors qu’on quadrille l’espace à explorer en coupes métrées, ou encore pour le remembrement en agriculture. Le remembrement vise à optimiser la forme des parcelles pour le passage des machines agricoles, ces méthodes aujourd’hui contestées ont eu parfois des conséquences écologiques néfastes, appauvrissant de surcroît la fertilité des sols.

L’anthropologue Tim Ingold revient sur la fameuse expression « l’arbre cache la forêt » qui selon lui est une façon trop réductrice de penser l’arbre comme la forêt. Depuis le sommet de la colline, « chaque bosquet semble avoir été positionné comme une pièce de mosaïque déposée à la surface du sol.5 (…) » et lorsqu’on s’en approche, on perçoit chaque arbre « comme un individu isolé et circonscrit » au lieu de considérer l’ensemble « comme un bouquet de fibres, bien serrés dans un tronc, se déployant au-dessus du sol jusqu’à la canopée, et en-dessous, par ses racines. C’est n’est plus seulement voir la forêt comme une mosaïque d’entités individuelles, mais comme un labyrinthe de lignes. Ces lignes sont si emmêlées les unes aux autres qu’il est à peine possible de dire avec certitude où chaque arbre se termine et où le reste commence. L’écorce fait-elle partie de l’arbre? Si oui, qu’en est-il alors des insectes qui l’envahissent ou de la mousse qui s’y accroche? Et si les insectes en font partie, pourquoi ne pourrait-on pas inclure l’oiseau qui y fait son nid? Ou même le vent, qui fait trembler les branches et bruiter les feuilles de manière si particulière? »

La proposition d’Ingold est à l’inverse de la sectorisation du monde. Selon lui, on ne peut désigner les limites d’une chose sans la soustraire de façon arbitraire à son contexte, et son périmètre s’étend au-delà de la désignation qu’on en fait. De même que l’arbre est une somme d’intrications en réseau, habiter implique plus que l’occupation d’un espace circonscrit au cadastre. Pour la philosophe Donna Haraway, « Personne ne vit partout, tout le monde vit quelque part. Rien n’est lié à tout, tout est lié à quelque chose. » Les choses sont à penser non pas pour elles-mêmes mais pour les connexions qu’elles génèrent. De par ces connexions nous sommes interdépendants et intriqués dans des ensembles, et ces interdépendances, comme l’explique Harraway, créent par extension des droits de vie ou de mort entre vivants6. Le migrant sur le bateau qui coule est en relation avec l’eau qui le noie mais aussi avec la ligne géographique virtuelle décidée par des instances internationales pour séparer l’eau anglaise de la française.

Si on ne peut délimiter l’arbre dans la forêt, il en est de même pour l’individu qui ne se termine pas avec les limites de son corps. Si la notion d’individu a ses nécessités dans l’histoire sociale et politique de l’humanité, elle vient parfois défaire les relations, et les intrications, en isolant les personnes, des lieux ou des temporalités, comme si on pouvait désigner l’habitat sans y inclure l’habitant (et réciproquement). En se fondant sur l’article « A Symbiotic View of Life: We Have Never Been Individuals [Nous n’avons jamais été des individus]7», Harraway prône pour une compréhension symbiotique de la vie bien loin d’une sectorisation des eaux internationales. Cette approche symbiotique sous-tend que la complexité du vivant et du non-vivant n’est pas réductible, elle ne peut être simplifiée et encore moins sectorisée8/9.

Les lieux qui nous épuisent

L’épuisement est l’action de vider à force de puiser, pour les animés on parle d’un affaiblissement complet, comme courir jusqu’à l’épuisement ou tomber d’épuisement (physique ou moral). Ces dernières années, tant dans ma vie de chercheuse, d’artiste que de citoyenne, j’ai été confrontée à un large panel d’institutions, de l’aéroport, à la prison, en pensant par l’hôpital psychiatrique, l’administration, les centres culturels ou l’école d’art. Des lieux qui semblent sans rapport, mais qui sont construits autour d’usages programmés fixes qui selon moi les rendent inhabitables. On ne peut habiter des programmes pensés depuis des usages ou des fonctions immuables. Habiter veut dire occuper un espace tout en restant dans une forme de relation malléable, aussi bien en interaction avec l’intérieur qu’avec l’extérieur. Ces lieux nous épuisent car ils sont dans l’incapacité de générer des interactions humaines qui échappent au programme architectural – la surveillante au lycée n’est que le prolongement du programme architectural, les employé·es sont des fonctions comme les grilles ou les portes. On peut évidemment m’opposer que le lycée ou l’aéroport et les institutions en général n’ont pas la vocation à être habitées mais à être utilisées. Cependant, réduire ces lieux à leurs usages normalisent un type d’interactions humaines qui va d’une fonction à un usager·ère: de l’employée-grille au lycéen. Aujourd’hui dans un monde toujours plus interfacé, les interactions sont trop souvent confondues avec des relations. Face à une plateformisation croissante, nous sommes sans cesse en présence d’interfaces, comme nos écrans d’ordinateurs ou nos téléphones. Cette plateformisation conduit à une standardisation et une sectorisation extrêmes du monde du travail. Ainsi, les institutions qui n’échappent pas à cette tendance, sont équipées d’employé·es-écran uniquement là pour suppléer aux manques de l’interface informatique. En France, de nombreux services publics vitaux comme la caisse d’allocations familiales sont maintenant gérés depuis une centrale téléphonique. L’usager·ère appelle un service, et non une personne nommée pour suivre son dossier. L’employé·e au téléphone est très souvent démunie pour agir et doit référer du problème à des personnels non joignables directement (la fameuse personne derrière la troisième grille). Cela pose de graves problèmes de suivi avec des incidences directs dans la vie des personnes (retard d’allocations, blocage des droits). Avoir un rendez-vous in situ est un parcours semé d’embûches car le site Internet est très souvent défaillant et les créneaux de rendez-vous saturés. L’institution est donc devenue une plateforme, et puisque sa fonction (distribution d’allocations diverses aux personnes concernées) semble remplie, alors son bâtiment est relégué au second plan, le lieu même de l’institution n’a plus lieu d’être.

Les institutions dont je parle invisibilisent leurs employé·es, les employé·es de la grille font écran entre les décisionnaires et les usager·ères. Les relations sont coupées, masquées derrière des interactions normées, selon une logique de sectorisation. Un jour, en auditorium, je demande aux vingt-cinq étudiant·es de première année s’iels ont remarqué quelque chose, « Non rien? Personne n’a vu l’agent de sécurité traverser toute la salle, passer devant nous et badger pour prouver qu’il fait correctement sa ronde? ». L’agent de sécurité est devenu transparent, comme le personnel de ménage de notre nouveau bâtiment qui part avant notre arrivée le matin.

« ce qui compte dans le délire, c’est la fixité de l’idée »

La médecin psychiatre Astrid Chevance explique qu’en santé mentale, « ce qui compte dans le délire, c’est la fixité de l’idée », ainsi la personne qui délire n’a plus un raisonnement plastique qui puisse s’adapter. Elle donne l’exemple d’une patiente dont la radiographie prouve que sa jambe est cassée, alors que celle-ci reste convaincue d’avoir un bleu. La rigidité de l’idée délirante transforme le rapport aux autres et au monde qui devient unilatéral et fixe10. Dans les deux derniers mois de son mandat en 2020, Donald Trump rêvant toujours de son mur à la frontière mexicaine, a tenté de faire avancer les travaux à marche forcée. Les entreprises mandatées ont dévasté des cimetières autochtones et des réserves naturelles. Pour passer ainsi en force, l’ancien président états-unien s’est servi soixante fois d’une loi sur la sécurité nationale. Convaincu qu’un mur étanche sur des milliers de kilomètres protégerait son pays d’une immigration massive, il n’a pas tenu compte de la réalité humaine géologique et patrimoniale du territoire. Son idée fixe et rigide a ainsi eu raison de richesses immémoriales (voir à ce propos Field of Vision – Best of Luck with the Wall). Reconnaissons que certains politiques en France comme dans ce monde présentent une belle appétence pour les idées fixes. Les lieux qui épuisent sont selon moi fondés sur des idées fixes, des « délires » pour ainsi dire, qui ne sont pas amenés à évoluer ou à s’adapter aux mouvements inhérents au vivant: personne ne sort, personne ne rentre, les secours français ne secourent pas dans les eaux anglaises, le mur passera envers et contre tout.

En mai 2020, le jeune économiste Nicolai souhaite rejoindre sa femme à Bucarest en voiture depuis la France pour lui faire une surprise pour son anniversaire. Les règles de la crise pandémique étant peu claires (voire parfois aléatoires), le mardi 12 mai 2020, il est arrêté à la frontière, et escorté par les douaniers jusqu’à la chambre n°719, de l’étage n°7 de l’Hôtel Ramada de la capitale roumaine. Il reste ainsi confiné pendant deux semaines par mesure préventive, et ceci malgré un résultat négatif au test COVID. Il n’a pas le droit de sortir de la chambre pour s’aérer. Pour l’aider à supporter les douze mètres carrés de son logement forcé, nous inventons ensemble un protocole artistique. Nicolai commence à décrire dans le détail chaque objet de sa chambre, tout en le rattachant à un principe économique. Il prend aussi la peine de mesurer l’ensemble de la pièce grâce à ses paumes de mains. Le mathématicien Benoit Mandelbrot11 explique qu’en parcourant la côte de la Bretagne, une souris, suivant tout le dentelé du relief, parvient à une longueur bien supérieure à celle d’un individu marchant et accomplissant le même parcours. Ainsi, Nicolai déplie l’espace, l’agrandissant depuis sa projection mentale. Il épuise le lieu et décuple le potentiel habitable de la pièce par l’addition de ses récits, mais également par le fait de changer l’échelle d’observation et de mesure de la chambre. Pour agrandir l’espace réduit de sa chambre, Nicolai se transforme en souris.

La seule façon pour habiter des lieux qui s’y refusent, c’est de leur résister, d’entrer des formes de clandestinité ou de piraterie. Nicolai transcende la petitesse de sa chambre par une série de gestes performatifs, en occupant autrement son espace délimité – en défaisant sa chambre de son programme initial: manger, dormir, attendre. De nombreux mouvements sociaux se sont ainsi emparés de lieux pour les occuper autrement, comme les activistes d’Occupy Wall Street qui s’installèrent en 2011 au pied de la bourse new-yorkaise, ou encore les gilets jaunes en France connus pour avoir habités des ronds-points. Lors des grèves françaises, les manifestant·es investissent régulièrement des autoroutes, iels s’installent quelques heures, mangent, scandent des slogans en musique. Iels habitent l’inhabitable pour faire barrage de leurs corps aux idées qu’iels rejettent. Pour chaque mur construit dans le monde, des tunnels sont creusés par des moyens de fortune, c’est le cas en Palestine ou encore à la frontière mexicano-étatsunienne. Ainsi, on occupe des lieux pour occuper des idées, et face à leur rigidité qui par extension se trouvent fixées dans la dureté du bâti, il n’y a plus qu’à habiter ce qui ne peut l’être. Dans tous ces exemples, les personnes deviennent force d’érosion, elles épuisent les lieux qui les épuisent pour tenter de les déprogrammer, et d’en déjouer les raideurs.

Épilogue-anecdote

Mardi 13 juin 2023, vers 12h30, entre Genève et la frontière, la contrôleuse CFF bipe mon billet sur mon téléphone et me signale que je suis assise en première classe (depuis moins de cinq minutes).

– Oh je suis désolée, je n’ai pas vu (c’étaient les premiers sièges à l’entrée du train), je me déplace.

– C’est trop tard au moment du contrôle, je dois vous amender. C’est écrit ici.

– Je ne vais pas avoir une amende pour une erreur de siège?

– J’ai déjà mis l’amende.

Je m’adresse à son collègue.

– Vous n’êtes pas des robots. J’ai toujours payé mes billets. Vous ne pouvez pas être à l’aise avec ce que vous faîtes.

– Nous sommes parfaitement à l’aise, avec ce que nous faisons. Ce sont les gens des premières classes qui nous demandent.

Qui sont ces gens qui demandent? Ce jour-là, le wagon des premières était vide.

– Vous êtes en infraction.

Je me sens plus en inattention qu’en infraction. Je suis temporairement trompée de secteur… Depuis mon billet bipé, mon identifiant enregistré, je ne peux m’échapper. Je m’énerve, et je m’énerve de m’énerver. Je m’énerve de m’énerver contre des employées qui ne sont que le prolongement d’un programme. Je cherche à comprendre mais toute relation m’est refusée au profit d’interactions calibrées par dix phrases standards. Au regard des drames dans les eaux françaises, c’est évidemment une anecdote, mais par la somme de ces histoires, on comprend que les mêmes mécanismes de sectorisation sont infiniment déployés.

_______________________________________

COMMENT HABITER?

Journée d’études 24 mars 2023

À ce propos, je mentionne la journée d’études du laboratoire Prospectives de l’image, École nationale supérieure de la photographie.

L’épuisement comme principe d’habitabilité — Caroline Bernard

Retrouvez les conférences de Violaine Sautter, directrice de recherche au CNRS Géologue terrestre et extraterrestre basée au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, Emma Bigé, professeure=étudiante en épistémologie et compost pour artiste (CNDC, Angers ; Larret, Périgord), Guillaume Pascale, artiste chercheur et doctorant à l’Université du Québec à Montréal (UQAM)

> Comment habiter?

_______________________________________

- Jacques Rancière, Le maitre ignorant, cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle, éditions 10/18, 1987, p. 174

- Philip K. Dick, Rajustements, Folio Poche, p.75

- Julia Pascual « L’enquête sur la mort de 27 migrants dans la Manche en 2021 accable les secours », Le Monde, publié le 13 novembre 2022 à 18h25, modifié le 14 novembre 2022 à 07h43 – À propos des noyades de migrant·es dans les eaux internationales, voir le travail de Charles Heller et Lorenzo Pezzani, Liquid Traces, 2014, 17 mn, consultation le 8 juin 2023

- Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage maritimes (Cross) Gris-Nez (Pas-de-Calais), composé de militaires et sous l’autorité du préfet maritime de la Manche et la mer du Nord

- « Pour voir la forêt, semble-t-il, il vous faut sortir de l’environnement de la forêt et la regarder de loin, depuis le sommet d’une colline nue par exemple, ou même depuis le ciel. Vu de loin, chaque bosquet semble avoir été positionné comme une pièce de mosaïque déposée à la surface du sol. (…) »

- Haraway nous parle de cultiver la respons(h)abilité.

« Le sens de chaque respons(h)abilité se construit à partir de quelque chose dont on doit hériter et d’une confiance à créer collectivement : « On propose, ensemble, quelque chose d’inattendu et on accepte des contraintes que l’on n’avait pas demandées, mais qui découlent de la rencontre. C’est ce que j’appelle cultiver la respons(h)abilite. » (p. 281) - Notes dans l’ouvrage d’Haraway, ibid. renvoie à l’article des chercheurs Gilbert, Sapp et Tauver, qui a pour sous-titre, Nous n’avons jamais été des individus qui porte sur l’holobionte, et la compréhension symbiotique de la vie. P. 131

- On retrouve cette idée de la complexité qui ne peut être réduite ou simplifiée chez Gilles Deleuze.

- Dans le même sens, les scientifiques qui sondent l’espace à la recherche de la vie extra-terrestre, s’intéressent aux exoplanètes dans des zones potentiellement habitables. C’est-à-dire des planètes à la bonne distance de leur soleil pour accueillir la vie. Si les scientifiques connaissent les éléments qui composent la vie, ils ne savent pour autant pas ce qu’est la vie. Les conditions pour que la vie émergent sont tellement multifactorielles et interdépendantes que certains scientifiques n’excluent pas la possibilité que nous soyons seuls dans l’univers. Le tout est largement plus grand que la somme des parties. Les conditions d’habitabilité de la planète Terre dépendent de facteurs si intriqués entre eux qu’il semble parfois dangereux de les isoler pour les comprendre. Cela contribue à l’idée chimérique que des solutionnismes entre autres technologiques auraient des incidences salutaires (comme par exemple, créer un vaisseau qui permettrait d’aller vivre sur Mars alors que les difficultés pour le faire sont intriquées et exponentielles, et que l’environnement martien est définitivement hostile à la vie humaine).

- Astrid Chevance : « Ce qui compte dans le délire, c’est la fixité de l’idée », propos recueillis par Cédric Enjalbert publié le 12 janvier 2023, Philosophie Magazine, consultation le 9 juin 2023

- Benoit Mandelbrot, Les Objets fractals troisième édition, suivie de Survol du langage fractal, Nouvelle bibliothèque scientifique, Flammarion, 1989, France