À bien des égards le changement climatique est pire qu’une météorite. Non pas tant au niveau de ses conséquences, mais en raison de la nature du problème qui rend l’action collective éminemment plus difficile.

Le nouveau film phénomène diffusé par Netflix qui fait actuellement bruisser la toile et les réseaux sociaux est ouvertement, des dires mêmes de son réalisateur, une métaphore du manque ahurissant de réaction de nos sociétés face à la menace du changement climatique. Le film met en scène une société (américaine en l’occurrence) tellement obnubilée par l’hyperconsommation, l’industrie des médias et du divertissement et ses propres divisions politiques qu’elle est incapable de prendre au sérieux les avertissements des scientifiques : une météorite se dirige droit sur la Terre et menace d’annihiler la planète et ses habitants dans six mois. Lorsque le gouvernement des États-Unis se décide enfin à agir, l’effort de sauvetage, qui consiste à faire dévier la comète de sa trajectoire, est très vite détourné par l’avidité économique d’une grande firme technologique influente jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir. Si le film dépeint de manière drôle et convaincante certains mécanismes de déni, d’influence et de désinformation familiers des spécialistes de la question climatique, son scénario passe en revanche à côté de la réelle complexité du problème.

Lorsqu’un professeur d’astronomie du Michigan (Leonardo Di Caprio) et sa doctorante (Jennifer Lawrence) découvrent une comète et alertent le monde sur la menace existentielle qu’elle représente, les réactions visant à disqualifier l’information ne se font pas attendre : mise en doutes de la science et du constat lui-même (en est-on vraiment sûr ?), attaques sur les porteurs du message (catastrophistes, hystériques, etc.), campagnes de désinformation (avec sondages à la clé détaillant la proportion de « pour » et de « contre »), plaisanteries rassurantes dans les médias et refus d’alarmer la population, logiques partisanes et électoralistes dans la classe politique, influence des intérêts économiques particuliers, confiance démesurée dans des technologies prétendument salvatrices, etc. Tous ces éléments sont bels et biens à l’œuvre dans le débat sur le changement climatique et jouent un rôle certain dans l’absence de réaction significative à ce problème environnemental sans précédent. Don’t look up met en scène ces éléments avec un sens de la satire sociale et de la caricature qui, aussi incroyable que cela puisse paraître, n’est pourtant pas si éloigné de la réalité. C’est cela qui donne à ce film tout son intérêt.

Mais voilà, comme souvent la réalité est bien plus complexe que la fiction et l’idée de la comète « tueuse de planète » est au bout du compte une assez mauvaise métaphore du changement climatique. En voici quelques raisons :

- Le changement climatique, malgré toutes les conséquences désastreuses qu’il réserve, n’est pas un événement cataclysmique qui engendrera une destruction totale et quasi-instantanée de l’humanité. Il s’agit d’un problème incrémental sur le temps long, avec de possibles effets de seuil, qui consiste en une multiplication d’événements catastrophiques et une dégradation progressive, bien que probablement plus rapide qu’on ne l’imagine, des conditions de vie sur Terre. Il n’y a pas, dans la lutte contre le changement climatique, d’alternative binaire entre réussite et échec, entre des conditions de vie inchangées et la fin du monde. Ce caractère incrémental du changement climatique pousse donc à la procrastination puisqu’il donne l’illusion qu’il y a toujours d’autres priorités plus urgentes et que l’action peut-être remise à plus tard.

- Dans le film, l’action visant à faire dévier la comète de sa trajectoire est ce que l’on appelle dans le jargon académique un bien public de type « effort unique ». Cela signifie qu’une mission de sauvetage réalisée de manière unilatérale par un pays suffisamment puissant, dans son propre intérêt, suffit à résoudre le problème et que cette action bénéficiera ensuite à tout le monde de manière universelle. Rien de tel avec le changement climatique puisqu’il s’agit d’un problème collectif dont la résolution appelle la collaboration de pratiquement tous les pays de la planète. Ici encore, cela rend l’action beaucoup plus compliquée puisque, comme les rencontres annuelles lors des COP le montrent bien, cela ouvre la porte à toutes sortes d’enjeux diplomatiques, de relation de pouvoir et de concurrence, ainsi qu’à des tentatives de resquillage et de sabordage des négociations.

- Détourner une comète de sa trajectoire, pour peu que la technologie existe et qu’elle soit couronnée de succès, n’a en soi aucun impact sur les modes de vie et l’organisation économique des sociétés. Le changement climatique en revanche demande des adaptations technologiques, économiques et sociales ambitieuses, qui doivent être diffusées de manière très large et qui toucheront l’ensemble des activités de production et de consommation. Il s’agit d’un problème systémique, avec toutes les difficultés que cela suppose, qui ne trouvera pas sa résolution dans une technologie miracle mais dans une refonte de notre modèle socio-économique. Si un tel changement présente de nombreuses opportunités et bénéfices potentiels, il est naturel qu’il engendre dans le même temps des craintes et des résistances, en particulier chez celles et ceux qui ont l’impression (parfois légitime) de ne pas avoir eu leur juste part du miracle des énergies fossiles.

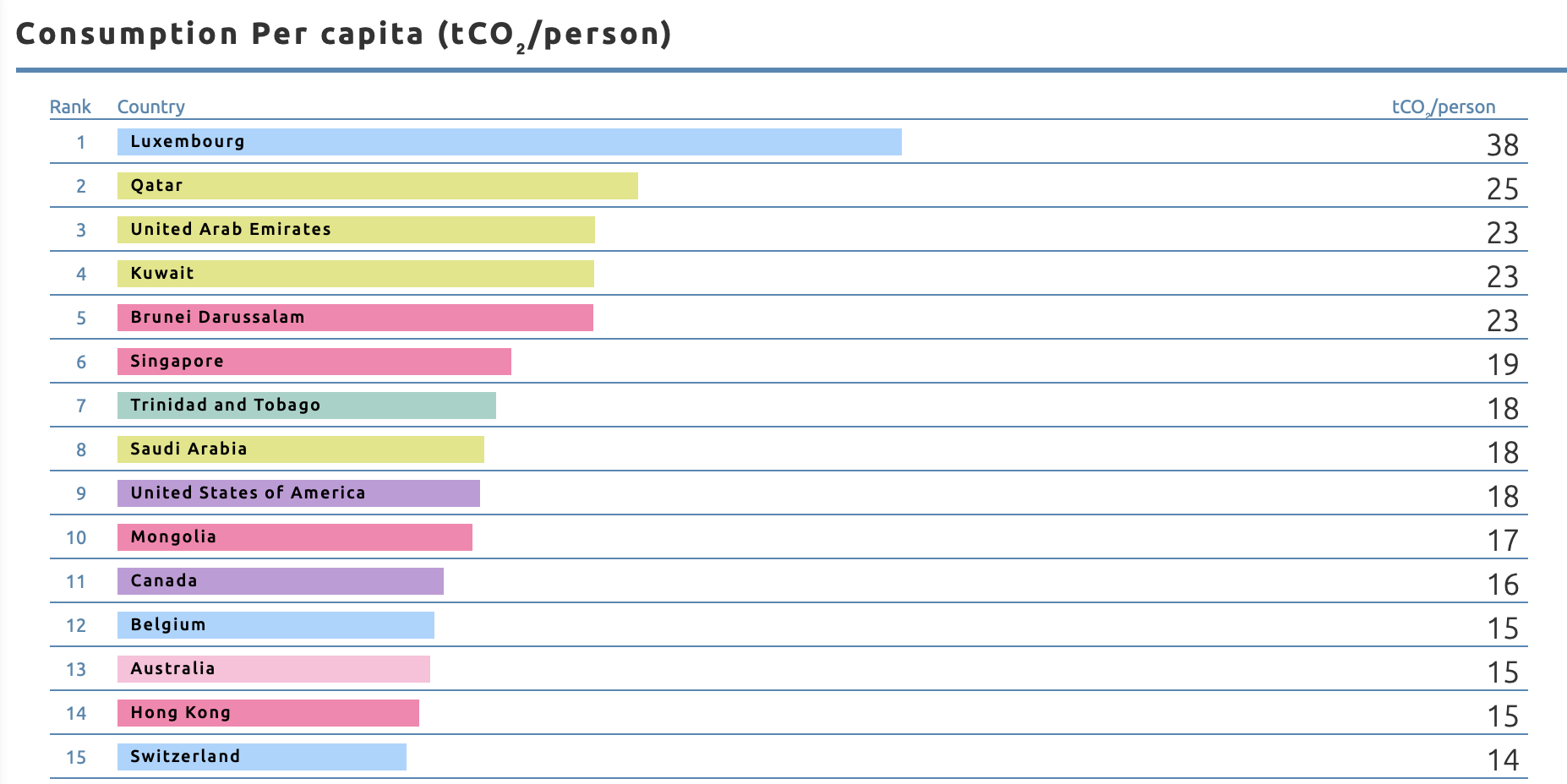

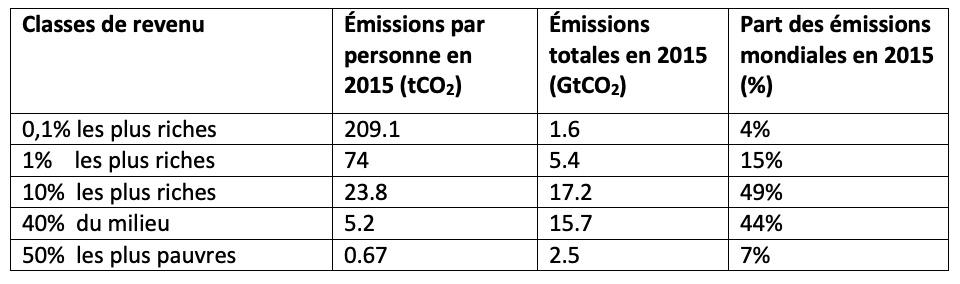

- Enfin, les contributions au changement climatique et les vulnérabilités à ses pires conséquences sont réparties de manières très inégale sur la planète, ce qui pose d’importantes questions de justice. Si aucun pays n’est à l’abri de ses conséquences à long terme il est clair que, à l’inverse de ce qui apparaît dans Don’t look up, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. Les catégories sociales représentées par les personnages principaux du film (dirigeants politiques, professeurs d’université ou stars du show business) ne seront pas les premiers ni les plus durement touchés par la catastrophe climatique et cela se reflète dans le peu d’empressement des pays riches et de certaines personnes en position de pouvoir à prendre les mesures nécessaires. Ces inégalités en matière de vulnérabilité engendrent donc elles aussi une forme d’attentisme désastreux au dépens des plus défavorisés et des générations futures.

Si le changement climatique était analogue à une météorite cela serait en définitive une bonne nouvelle car il serait assurément beaucoup plus facile de motiver une réponse efficace et coordonnée contre cette menace. Il est sans doute utile, comme le fait Don’t look up, de dénoncer l’incurie d’une classe dirigeante peu scrupuleuse, l’avidité économique de quelques multinationales et de manière plus générale l’aveuglement collectif dont nous faisons preuve face à la destruction des conditions écologique de notre planète. Mais cela ne doit pas faire oublier le défi que représente la nature même du problème et les difficultés bien réelle qu’elle pose dans la recherche de solutions et de réponses coordonnées.

Cette difficulté structurelle, qui n’apparaît pas dans le film, est-elle une raison de désespérer et de sombrer dans le déni, la fuite ou le désespoir comme certains de ses protagonistes ? Nullement car contrairement au cas de la météorite la partie n’est jamais perdue. S’il est aujourd’hui trop tard pour éviter certaines conséquence du changement climatique, le pire peut encore être évité et chaque dixième de degré de réchauffement en moins fait une différence. Mais il s’agit de rester lucide et d’aborder ces enjeux en pleine connaissance de cause des difficultés auxquelles nous faisons face et de l’ampleur des changements à mettre en œuvre.