Jean Chauma : du flingue à la plume

C’est le doigt de Jean Chauma, un ancien braqueur, qui s’est appuyé sur la gâchette du pistolet de départ de BSN press. Giuseppe Merrone, le directeur de cette maison d’éditions, dit de lui : « C’est un auteur exceptionnel qui vient du monde du crime. C’est une écriture qui vient de l’intérieur. Il sait écrire. Il a un style à lui, sans la légèreté des fariboles qu’on nous vend sous le label polar. Cela reste sans équivalent ». Premier livre de BSN press, Le Banc de Jean Chauma, a donné les premiers tons de cette maison d’édition. « Il n’avait pas fini sa phrase que je dégainais mon calibre, il a pris la bastos au-dessus de l’œil gauche, un autre coup de feu a tonné, une balle est entrée dans ma poitrine, j’ai tiré une seconde fois, le jeune Corse s’est plié en deux. Les Champs-Élysées étaient encore remplis de monde, le Luger à la main, je me suis mis à courir. » Noire serait l’écriture. Noires seraient les ambiances de BSN press ainsi que Giuseppe le souhaitait.

C’est le doigt de Jean Chauma, un ancien braqueur, qui s’est appuyé sur la gâchette du pistolet de départ de BSN press. Giuseppe Merrone, le directeur de cette maison d’éditions, dit de lui : « C’est un auteur exceptionnel qui vient du monde du crime. C’est une écriture qui vient de l’intérieur. Il sait écrire. Il a un style à lui, sans la légèreté des fariboles qu’on nous vend sous le label polar. Cela reste sans équivalent ». Premier livre de BSN press, Le Banc de Jean Chauma, a donné les premiers tons de cette maison d’édition. « Il n’avait pas fini sa phrase que je dégainais mon calibre, il a pris la bastos au-dessus de l’œil gauche, un autre coup de feu a tonné, une balle est entrée dans ma poitrine, j’ai tiré une seconde fois, le jeune Corse s’est plié en deux. Les Champs-Élysées étaient encore remplis de monde, le Luger à la main, je me suis mis à courir. » Noire serait l’écriture. Noires seraient les ambiances de BSN press ainsi que Giuseppe le souhaitait.

BSN press : du noir au catalogue diversifié

L’on a parfois soupçonné Giuseppe Merrone de s’être dirigé vers le crime et le roman noir influencé par ses origines napolitaines. Il préfère en rire plutôt que de s’en offusquer. Infatigable travailleur qui a toujours l’impression de commettre une faute morale lorsqu’il se repose, c’est en manager qu’il choisit ses lignes éditoriales. Après avoir créé BSN press en Asie du Sud-Est, souhaitant entre autres publier des auteurs thaïs, birmans, cambodgiens ou laotiens – les meilleurs auteurs japonais et chinois ayant tous été aspirés par les grandes maisons d’éditions parisiennes –, Giuseppe Merrone se rend à l’évidence. Malgré de nombreux voyages, il continue à vivre en Suisse. Cela complique la coordination. Trouver de bons traducteurs s’avère difficile. Il rapatrie donc son entreprise et mène une étude de marché. Il s’aperçoit qu’à l’époque, vers 2009 – 2010, le roman noir, qu’il préfère au polar pur et dur, est peu exploité en Suisse romande. Il se lance dans ce créneau. Condition : qu’il y ait une critique sociale. Que l’écrit mette en lumière les dysfonctionnements de notre société. Mais, rapidement, il s’aperçoit qu’il n’y a pas assez d’auteurs de noir en Suisse romande. Il s’intéresse donc à des écrivains comme Edmond Vullioud, un maître des longues phrases, ou à Claire Genoux dont le style est très littéraire. C’est pourquoi dans sa collection Fictio, le noir côtoie la poésie, le théâtre, des nouvelles et des auteur-e-s comme Abigail Seran. Son récit D’ici et d’ailleurs, paru durant la fermeture des librairies imposée par le confinement, bien que d’une grande mélancolie, apporte une touche de blanc.

Abigail Seran : D’ici et d’ailleurs

D’une écriture élégante et posée, les livres d’Abigail Seran se penchent souvent sur les histoires familiales et sur leur impact sur le présent. Sans précipitation, D’ici et d’ailleurs nous invite à reconstituer, en compagnie de Léanne devenue Léa, la vie d’un oncle mourant. Ce voyage, qui commence par un séjour chez la mère de la protagoniste, dans l’appartement ou elle a grandi, l’amènera d’une maison de retraite jusqu’en Irlande. Ce faisant, cette femme d’affaire à qui tout réussi, devra affronter un passé qui l’obligera parfois à se retrouver aussi désemparée qu’une adolescente. Extrait : « D’autorité, ma mère vint s’asseoir au fond de mon lit. Posture ancienne. Je repliai instinctivement mes jambes, me redressai et calai mon dos contre le mur. Réaction adolescente. Ma gestuelle suffit à ce qu’elle poursuive.

– J’espère que tout se passera bien… »

BSN press : une grande littérature en petit format

A peine plus grand qu’un poche Folio, cette première édition D’ici et d’ailleurs, comme tous les livres des collections Fictio et Uppercut, est facilement transportable. Constamment assoiffé de lecture, Giuseppe Merrone se déplace toujours avec 3 ou 4 livres qu’il ouvre dès qu’un moment le lui permet. Ce fils de modestes immigrés s’est donc naturellement tourné, durant toute sa vie, vers le livre de poche léger et peu onéreux qui renferme autant de plaisir et de savoir qu’un grand format. C’est ainsi qu’il a choisi d’imprimer de nouvelles parutions dans un format agréable pour le transport et le porte-monnaie. Plus étonnant et séduisant : découvrir que la police de ces ouvrages est aérée et lisible même pour de mauvais yeux.

A peine plus grand qu’un poche Folio, cette première édition D’ici et d’ailleurs, comme tous les livres des collections Fictio et Uppercut, est facilement transportable. Constamment assoiffé de lecture, Giuseppe Merrone se déplace toujours avec 3 ou 4 livres qu’il ouvre dès qu’un moment le lui permet. Ce fils de modestes immigrés s’est donc naturellement tourné, durant toute sa vie, vers le livre de poche léger et peu onéreux qui renferme autant de plaisir et de savoir qu’un grand format. C’est ainsi qu’il a choisi d’imprimer de nouvelles parutions dans un format agréable pour le transport et le porte-monnaie. Plus étonnant et séduisant : découvrir que la police de ces ouvrages est aérée et lisible même pour de mauvais yeux.

La collection Uppercut

Après une réflexion portant sur le marché du livre, cherchant ce qui y manquait, Giuseppe crée Uppercut. Cette collection allie à la fois le sport, un thème peu abordé en littérature, et tous les autres genres – noir, psychologique, amour, sociologique… – pourvu que l’on nage, escrime, pédale ou tape dans un ballon. Autre exigence de Merrone pour cette collection : des textes courts qu’on reçoit comme un coup de poing et qui peuvent être lus le temps d’un match de foot ou d’un trajet en train Neuchâtel – Zürich. Parmi ces micro-fictions, on trouve deux auteurs genevois à la plume affutée : Lolvé Tillmanns et Florian Eglin. Connu pour la trilogie ayant pour héros Solal Aronowicz – Editions de la Baconnière – Florian Eglin nous entraine sur le RING avec pour toile de fond la politique genevoise et internationale fortement influencées par une pandémie du nom de HAZ. L’histoire : Noah, jeune arménien naturalisé depuis peu et brillant étudiant, entre en politique grâce au soutien de Katia de Constant, la fondatrice du parti genevois La Droite. Les ambitions du jeune homme sont claires : être élu au Grand Conseil. Noah vit depuis un an avec Lashana, une jeune rwandaise. Le jour, les deux jeunes gens mènent des vies très différentes, mais, le soir, ils ont un point commun : leur passion pour la boxe thaïlandaise. Mais, peu à peu, l’on comprend qu’une personne tire les ficelles depuis l’Arménie.

Après une réflexion portant sur le marché du livre, cherchant ce qui y manquait, Giuseppe crée Uppercut. Cette collection allie à la fois le sport, un thème peu abordé en littérature, et tous les autres genres – noir, psychologique, amour, sociologique… – pourvu que l’on nage, escrime, pédale ou tape dans un ballon. Autre exigence de Merrone pour cette collection : des textes courts qu’on reçoit comme un coup de poing et qui peuvent être lus le temps d’un match de foot ou d’un trajet en train Neuchâtel – Zürich. Parmi ces micro-fictions, on trouve deux auteurs genevois à la plume affutée : Lolvé Tillmanns et Florian Eglin. Connu pour la trilogie ayant pour héros Solal Aronowicz – Editions de la Baconnière – Florian Eglin nous entraine sur le RING avec pour toile de fond la politique genevoise et internationale fortement influencées par une pandémie du nom de HAZ. L’histoire : Noah, jeune arménien naturalisé depuis peu et brillant étudiant, entre en politique grâce au soutien de Katia de Constant, la fondatrice du parti genevois La Droite. Les ambitions du jeune homme sont claires : être élu au Grand Conseil. Noah vit depuis un an avec Lashana, une jeune rwandaise. Le jour, les deux jeunes gens mènent des vies très différentes, mais, le soir, ils ont un point commun : leur passion pour la boxe thaïlandaise. Mais, peu à peu, l’on comprend qu’une personne tire les ficelles depuis l’Arménie.

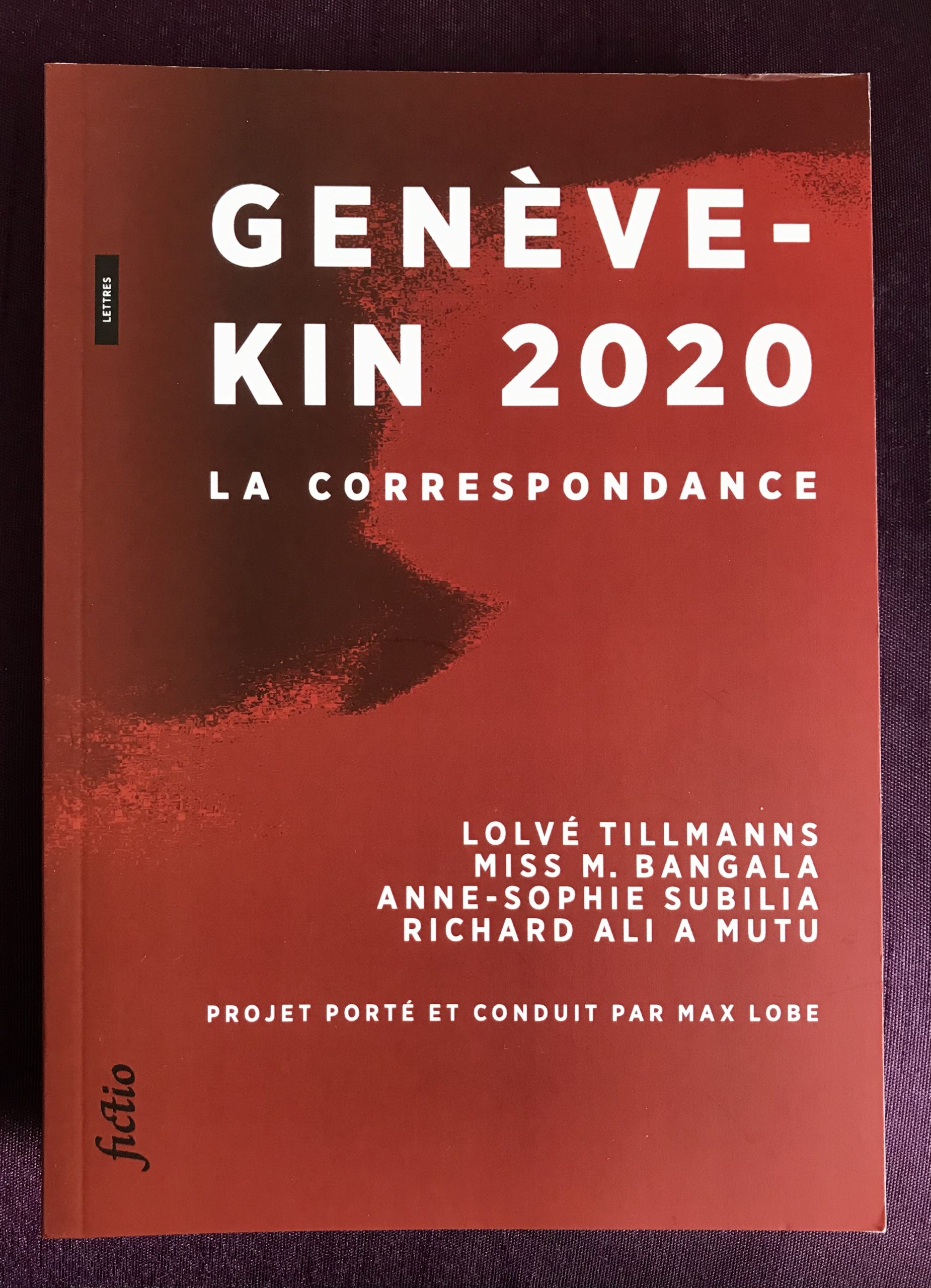

J’ai beaucoup apprécié FIT de Lolvé Tillmanns. L’écrivaine encastre chaque phrase dans l’autre pour créer un puzzle parfait. Malgré des moments dramatiques, ce texte qui se déroule dans une salle de fitness et dont le thème est l’obsession du corps idyllique, m’a beaucoup amusée. En effet, je  suis toujours hilare lorsqu’on me montre l’être humain sous toutes ses ridicules diversités, ce que Lolvé Tillmanns a très bien su écrire. Extrait : « Je devrais arrêter de fumer, c’est laid les rides et le teint gris des fumeuses. Je transpire dès le premier pas vers la gare, saloperie de canicule. La clim des trains ne fonctionne pas, et l’air des bus assoiffe plus sûrement le mammifère que le sable brûlant du Sahara. Pourtant je n’ai pas envie d’entrer dans le centre, douze heure de salle, fait chier. Je m’installe livres, Stabilo, téléphone. Je sens ces vagues dans mon corps, Stan y a laissé des souvenirs, comme s’il avait fait des ricochets dans mon ventre. Et dire que je pensais que Ralph était un bon amant, je ris toute seule. » Chez BSN press, parmi les livres parus durant la fermeture des librairies, on peut également retrouver Lolvé Tillmanns avec Anne-Sophie Subilia dans Genève – Kin, une correspondance entre deux écrivaines d’ici avec le romancier de Kinshasa Richard Ali A Mutu et la promotrice du livre kinois Miss M. Bangala. Ce projet a été porté par Max Lobe, écrivain genevois d’origine camerounaise.

suis toujours hilare lorsqu’on me montre l’être humain sous toutes ses ridicules diversités, ce que Lolvé Tillmanns a très bien su écrire. Extrait : « Je devrais arrêter de fumer, c’est laid les rides et le teint gris des fumeuses. Je transpire dès le premier pas vers la gare, saloperie de canicule. La clim des trains ne fonctionne pas, et l’air des bus assoiffe plus sûrement le mammifère que le sable brûlant du Sahara. Pourtant je n’ai pas envie d’entrer dans le centre, douze heure de salle, fait chier. Je m’installe livres, Stabilo, téléphone. Je sens ces vagues dans mon corps, Stan y a laissé des souvenirs, comme s’il avait fait des ricochets dans mon ventre. Et dire que je pensais que Ralph était un bon amant, je ris toute seule. » Chez BSN press, parmi les livres parus durant la fermeture des librairies, on peut également retrouver Lolvé Tillmanns avec Anne-Sophie Subilia dans Genève – Kin, une correspondance entre deux écrivaines d’ici avec le romancier de Kinshasa Richard Ali A Mutu et la promotrice du livre kinois Miss M. Bangala. Ce projet a été porté par Max Lobe, écrivain genevois d’origine camerounaise.

Giuseppe Merrone : l’interview

– A vos débuts dans l’édition, pensiez-vous que votre entreprise tiendrait 10 ans ?

Dans ce travail le profit rapide n’existe pas. Selon les informations que j’avais recueillies, je savais qu’il me faudrait souffrir dix ans. C’est le temps qu’il faut pour que l’édition devienne rentable. Il faut constituer un catalogue et ça se fait étape par étape. D’autant qu’au début on n’est pas pris au sérieux or la reconnaissance du milieu est importante. Ceci dit, je n’avais pas compté sur la Covid qui a sérieusement érodé cette échéance de dix ans. Par chance, les parutions académiques me permettent de survivre.

– Et vous survivez facilement ?

J’ai la chance d’être une petite structure. Je travaille seul avec des indépendants : je paie tout le monde, y compris les droits d’auteur, avec un maximum de ponctualité, je tente d’être régulier. (L’écrivaine que je suis sourit, car nombreux sont les éditeurs qui ne paient jamais, ou rarement, les droits d’auteur pour les motifs que nous comprendrons en lisant l’entier de l’entrevue). Une maison d’édition a toujours des problèmes de trésorerie. Ma politique c’est de payer tout le monde et de voir ce qui reste. L’auteur n’est axé que sur son livre mais quand on est de ce côté-ci de l’entreprise, si l’on ne fait pas attention, ça peut vite devenir très difficile. Grâce à ma petite structure souple, malgré les difficultés que je rencontre en cette période, pour l’instant je m’en sors. Mais le livre est un objet complexe qui, malgré ce que tout le monde s’imagine, est vendu très bon marché. Quand on sait le nombre de personnes et d’entreprises qui participent à son élaboration – écrivains, imprimeurs, distributeurs, libraires… – on s’aperçoit que son prix est vraiment dérisoire. Le livre ne pourrait pas exister si éditeurs, graphistes et auteurs ne faisaient pas une grande partie du travail bénévolement.

– Quelle influence la pandémie a-t-elle eue sur BSN press ?

J’ai dû considérablement repenser le calendrier des publications. Pour un éditeur de ma taille, il est difficile de sortir des livres quand les librairies sont fermées. L’alternative supposée de la vente en ligne ne fait qu’accentuer les phénomènes de concentration, et favorise de fait les grandes enseignes. Pour 2021, afin de fêter les 10 ans, j’avais un programme très ambitieux : sortir deux livres par semaine durant un mois, avec des tables rondes, des débats, des dédicaces, des pièces de théâtre. De ce programme, il ne reste qu’une version très réduite. Une bonne partie a dû être annulée ou repoussée, y compris les publications. De plus, le monde de l’édition n’a été soutenu que marginalement par les pouvoirs publics, et pour ce qui me concerne l’arrêt de l’activité n’a pu être compensé que par l’existence de réserves et par la faiblesse de mes charges fixes. Les médias, quant à eux, n’ont pas toujours brillé par leur soutien aux acteurs locaux du livre. Dommage. La Suisse romande compte de très bons éditeurs et d’excellents écrivains qui mériteraient des retombées financières et symboliques plus consistantes. Bien entendu, l’absence de lisibilité sur l’avenir des mesures sanitaires a aggravé cette phase critique.

-Avez-vous des projets malgré la crise ?

Je voudrais continuer à développer la collection Uppercut et les sujets sur le sport. J’en suis loin d’en avoir fait le tour. J’ai aussi envie d’augmenter les publications liées au théâtre. Cet art m’intéresse beaucoup d’autant qu’il me permet d’être partie prenante dans les créations comme avec Après la vague de Mélanie Chappuis. C’est très intéressant et très beau de participer au processus de la création collective. Sinon je vais là ou il me semble qu’il y a un truc à développer. Potentiellement, je peux tout faire.

Sources :

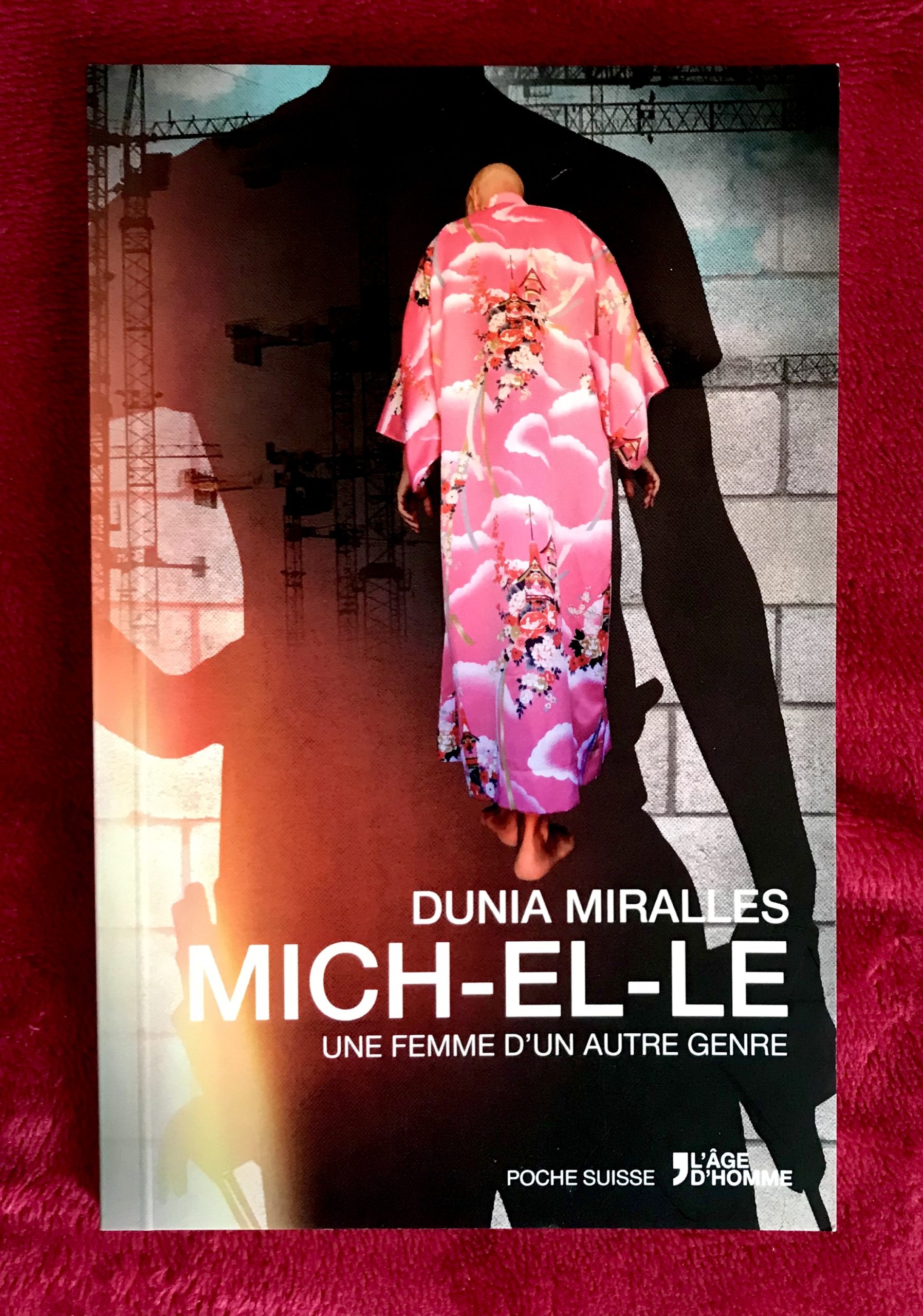

- Entrevue de Giuseppe Merrone par Dunia Miralles

- Editions BSN press

- Entre nous soit dit RTS

- ViceVersa Littérature

- Payot librairie

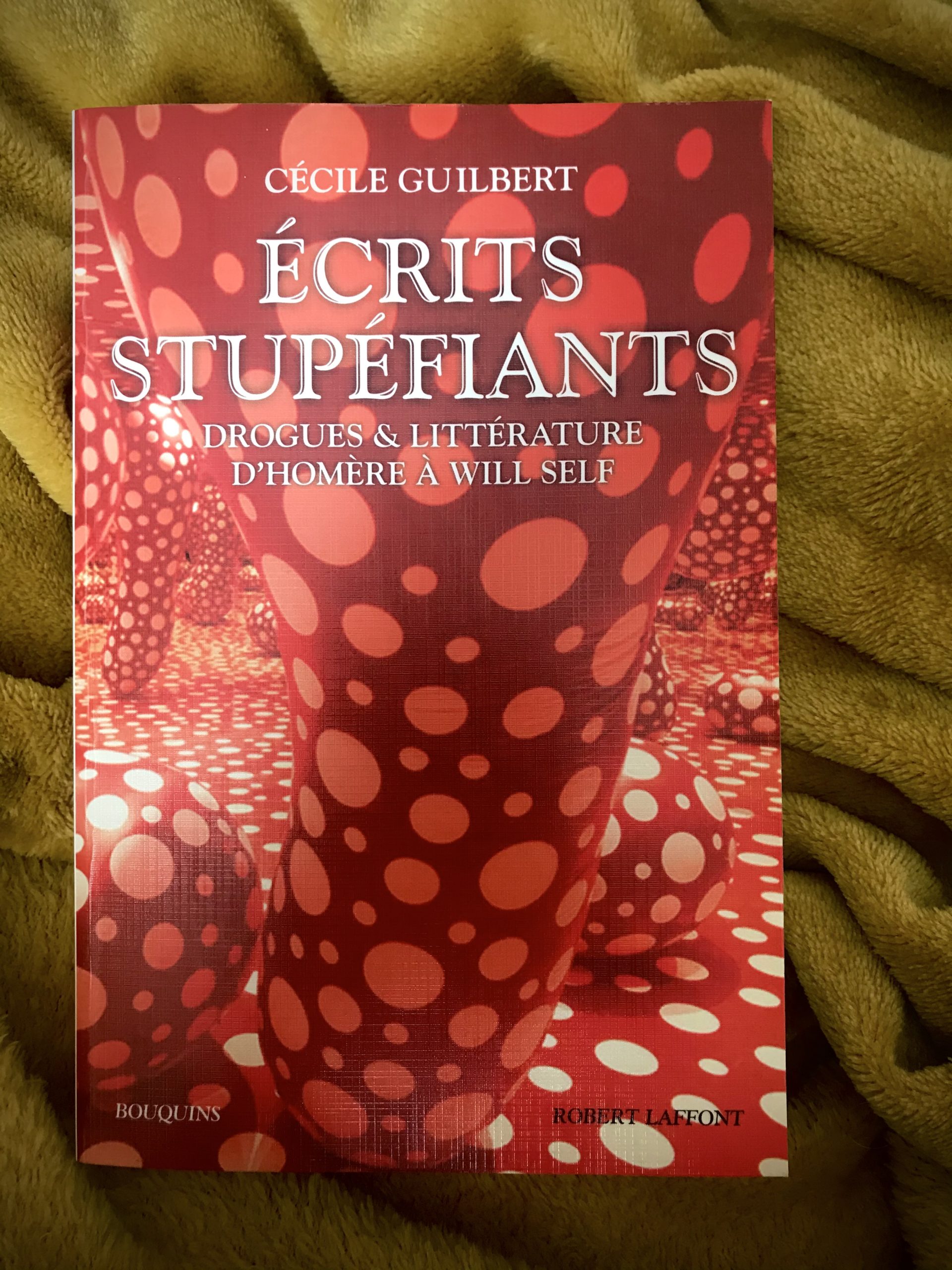

quelques écrivaines – qui ont écrit sous l’influence de produits psychotropes. Ou du moins à leur sujet. Après un prologue autobiographique de l’auteur, le livre nous emmène pour un long voyage dans les paradis et les enfers artificiels : « de l

quelques écrivaines – qui ont écrit sous l’influence de produits psychotropes. Ou du moins à leur sujet. Après un prologue autobiographique de l’auteur, le livre nous emmène pour un long voyage dans les paradis et les enfers artificiels : « de l

Imaginée par Luc Schindelholz

Imaginée par Luc Schindelholz  « La Torche n’est pas seulement un service rendu à la satire, c’est aussi une bonne idée de start-up : le dessin d’actualité, ce déclic de l’esprit, se prête parfaitement au clic de l’écran. Quand il surgit sur votre Smartphone et vous bondit à la figure, l’humour déploie tout son effet. Une preuve que les nouvelles technologies ne sont pas (toujours) les ennemies des médias, mais (parfois) leurs nouvelles chances.

« La Torche n’est pas seulement un service rendu à la satire, c’est aussi une bonne idée de start-up : le dessin d’actualité, ce déclic de l’esprit, se prête parfaitement au clic de l’écran. Quand il surgit sur votre Smartphone et vous bondit à la figure, l’humour déploie tout son effet. Une preuve que les nouvelles technologies ne sont pas (toujours) les ennemies des médias, mais (parfois) leurs nouvelles chances. Dans la même veine, les éditions du Roc ont également fait paraître

Dans la même veine, les éditions du Roc ont également fait paraître

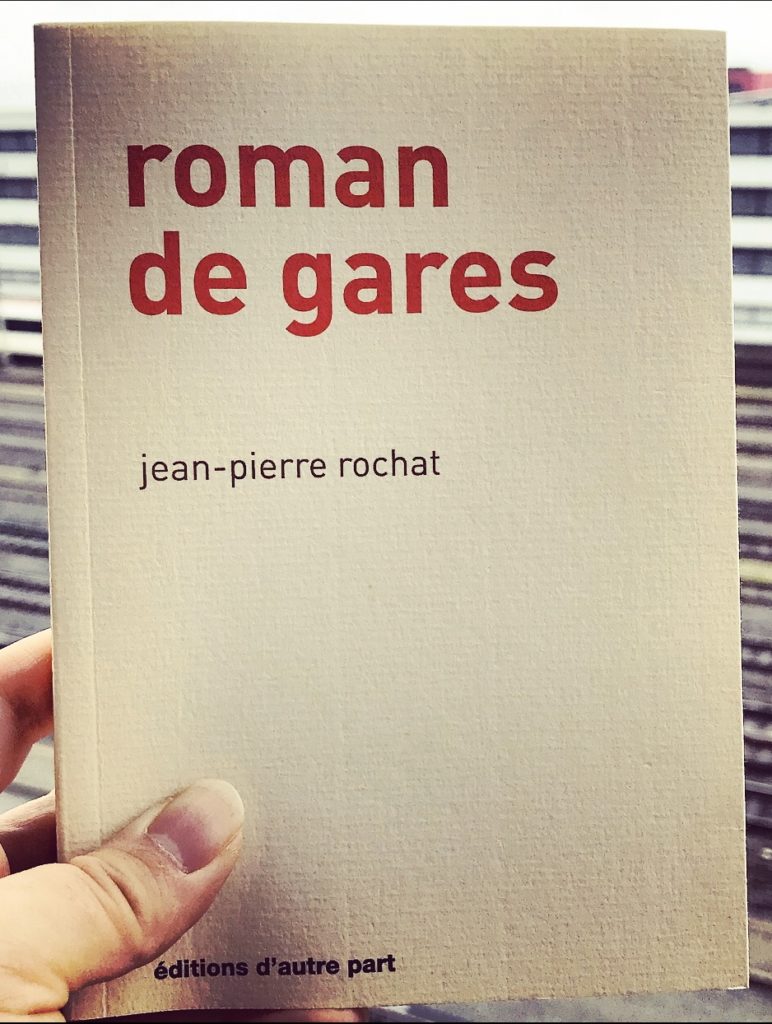

Autodidacte de la littérature comme

Autodidacte de la littérature comme

Dèdè est obligé d’abandonner sa ferme dans le Jura bernois après cinquante ans de labeur. En plein hiver, il part sur les routes accompagné d’un jeune âne. Avec son équipage, il espère descendre, à pied, dans le sud de la France en s’arrêtant de ferme en ferme pour y trouver assiette et logis selon la coutume des journaliers d’autrefois. Empreint de tradition et de souvenirs bienveillants, Dèdè s’imagine que les paysans lui ouvriront leur porte comme lui-même ouvrait la sienne quand il possédait sa propre demeure. Il doit déchanter. De nos jours les campagnes se sont repliées sur elles-mêmes. A peine si on les laisse, son âne et lui, malgré une température peu clémente, s’installer sous le toit d’une remise. Ces mœurs, nouvelles et hostiles, n’améliorent guère la mélancolie et les idées suicidaires qui le rongent depuis qu’il a été contraint de se séparer de tout ce qu’il aimait : son coin de terre, ses vieux murs, ses animaux, ses livres… Il rêvait d’accueils chaleureux, d’échanges humains et de partage, il ne trouve que des visages fermés et des battants clos. Quitter cette existence, qui peu à peu anéantit ses idéaux et lui refuse tout ce qu’il aime de la vie, le hante. Tout lui est-il vraiment refusé ? Non pas tout. Deux femmes traverseront sa route. La première, une personne mariée à un homme puissant avec qui elle s’ennuie, vénère son talent d’écrivain. Elle lui offrira admiration, échanges intellectuels, luxe et volupté. La seconde, une ouvrière qui travaille dans une boulangerie industrielle, lui apportera joie et fraîcheur, une manière d’appréhender la vie au jour le jour, de croquer l’instant sans penser au lendemain. Avec Roman de Gares, Jean-Pierre Rochat nous emmène dans le passé de Dèdè, dans la nostalgie du partage traditionnel qui se pratiquait dans les milieux ruraux ainsi que dans les idéaux de mai 1968 qui ont marqué sa jeunesse. Bercé par ses illusions, la découverte des campagnes du XXIème siècle s’avérera amère. Par bonheur, l’amour et le sexe sauveront Dèdè d’une mort à laquelle il songe trop souvent.

Dèdè est obligé d’abandonner sa ferme dans le Jura bernois après cinquante ans de labeur. En plein hiver, il part sur les routes accompagné d’un jeune âne. Avec son équipage, il espère descendre, à pied, dans le sud de la France en s’arrêtant de ferme en ferme pour y trouver assiette et logis selon la coutume des journaliers d’autrefois. Empreint de tradition et de souvenirs bienveillants, Dèdè s’imagine que les paysans lui ouvriront leur porte comme lui-même ouvrait la sienne quand il possédait sa propre demeure. Il doit déchanter. De nos jours les campagnes se sont repliées sur elles-mêmes. A peine si on les laisse, son âne et lui, malgré une température peu clémente, s’installer sous le toit d’une remise. Ces mœurs, nouvelles et hostiles, n’améliorent guère la mélancolie et les idées suicidaires qui le rongent depuis qu’il a été contraint de se séparer de tout ce qu’il aimait : son coin de terre, ses vieux murs, ses animaux, ses livres… Il rêvait d’accueils chaleureux, d’échanges humains et de partage, il ne trouve que des visages fermés et des battants clos. Quitter cette existence, qui peu à peu anéantit ses idéaux et lui refuse tout ce qu’il aime de la vie, le hante. Tout lui est-il vraiment refusé ? Non pas tout. Deux femmes traverseront sa route. La première, une personne mariée à un homme puissant avec qui elle s’ennuie, vénère son talent d’écrivain. Elle lui offrira admiration, échanges intellectuels, luxe et volupté. La seconde, une ouvrière qui travaille dans une boulangerie industrielle, lui apportera joie et fraîcheur, une manière d’appréhender la vie au jour le jour, de croquer l’instant sans penser au lendemain. Avec Roman de Gares, Jean-Pierre Rochat nous emmène dans le passé de Dèdè, dans la nostalgie du partage traditionnel qui se pratiquait dans les milieux ruraux ainsi que dans les idéaux de mai 1968 qui ont marqué sa jeunesse. Bercé par ses illusions, la découverte des campagnes du XXIème siècle s’avérera amère. Par bonheur, l’amour et le sexe sauveront Dèdè d’une mort à laquelle il songe trop souvent.

Axel Chang, un homme honnête et travailleur, époux d’une femme aimante et père de deux enfants, vend des produits électroménagers dans un grand magasin. Une personne banale, peu imaginative et presque invisible, qui tient sa place dans la société. Toutefois, malgré l’amour de son épouse, de sa fille et de son fils, il commencera peu à peu à éprouver une jalousie et une haine grandissantes envers Roger Federer – souvent réduit à ses initiales – à qui tout réussi. Une obsession qui le conduira à la dérive. Telle est la trame du roman d’Olivier Chapuis. Un récit peu conventionnel, Axel Chang étant le personnage d’un tapuscrit imaginé par un auteur en mal de reconnaissance, agacé par les succès du sportif d’élite devant qui toutes les portes s’ouvrent, pendant que lui croupit. Conseillé et coaché par un écrivain mondialement célèbre, le créateur d’Axel Chang poussera son histoire jusqu’à ses extrêmes limites. Une intéressante mise en abîme où la personne d’Olivier Chapuis se confond avec celle de l’écrivain aigri de son roman. Ont-ils des points communs ? Il nous le dira plus tard durant l’entrevue. Balles Neuves vient de paraître chez

Axel Chang, un homme honnête et travailleur, époux d’une femme aimante et père de deux enfants, vend des produits électroménagers dans un grand magasin. Une personne banale, peu imaginative et presque invisible, qui tient sa place dans la société. Toutefois, malgré l’amour de son épouse, de sa fille et de son fils, il commencera peu à peu à éprouver une jalousie et une haine grandissantes envers Roger Federer – souvent réduit à ses initiales – à qui tout réussi. Une obsession qui le conduira à la dérive. Telle est la trame du roman d’Olivier Chapuis. Un récit peu conventionnel, Axel Chang étant le personnage d’un tapuscrit imaginé par un auteur en mal de reconnaissance, agacé par les succès du sportif d’élite devant qui toutes les portes s’ouvrent, pendant que lui croupit. Conseillé et coaché par un écrivain mondialement célèbre, le créateur d’Axel Chang poussera son histoire jusqu’à ses extrêmes limites. Une intéressante mise en abîme où la personne d’Olivier Chapuis se confond avec celle de l’écrivain aigri de son roman. Ont-ils des points communs ? Il nous le dira plus tard durant l’entrevue. Balles Neuves vient de paraître chez

Ma bibliothèque contient parfois des merveilles non lues, dont j’ignore la provenance – surtout lorsqu’elles portent la marque d’une bibliothèque municipale alors que je sais que je ne les ai pas volées -, mais qui tombent à point nommé quand j’ai besoin de cette lecture et pas d’une autre. C’est ainsi que j’ai découvert, sur mes rayons Petit traité de la vie et de la mort de René Belletto, paru chez P.O.L en 2003, toujours en vente en librairie. Si on le lit rapidement, il nous fera simplement sourire tant certaines phrases ou aphorismes peuvent sembler absurdes. Pourtant, si l’on s’y arrête, nul doute que chaque ligne nous plongera dans une profonde réflexion. Comme souligne son éditeur : « chef-d’œuvre de concision lapidaire ce « Petit traité » exprime une douleur sans limites, celle d’être né et de ne pas vivre, celle de mourir avant même d’être né ». Encore un livre qui n’a pas pris une ride depuis sa parution au début du millénaire. Toutefois, plutôt que de vous en parler longuement, je préfère vous en montrer quelques extraits, d’autant que le titre et la mise en scène de la mise en page, contribuent grandement à émoustiller la pensée.

Ma bibliothèque contient parfois des merveilles non lues, dont j’ignore la provenance – surtout lorsqu’elles portent la marque d’une bibliothèque municipale alors que je sais que je ne les ai pas volées -, mais qui tombent à point nommé quand j’ai besoin de cette lecture et pas d’une autre. C’est ainsi que j’ai découvert, sur mes rayons Petit traité de la vie et de la mort de René Belletto, paru chez P.O.L en 2003, toujours en vente en librairie. Si on le lit rapidement, il nous fera simplement sourire tant certaines phrases ou aphorismes peuvent sembler absurdes. Pourtant, si l’on s’y arrête, nul doute que chaque ligne nous plongera dans une profonde réflexion. Comme souligne son éditeur : « chef-d’œuvre de concision lapidaire ce « Petit traité » exprime une douleur sans limites, celle d’être né et de ne pas vivre, celle de mourir avant même d’être né ». Encore un livre qui n’a pas pris une ride depuis sa parution au début du millénaire. Toutefois, plutôt que de vous en parler longuement, je préfère vous en montrer quelques extraits, d’autant que le titre et la mise en scène de la mise en page, contribuent grandement à émoustiller la pensée.

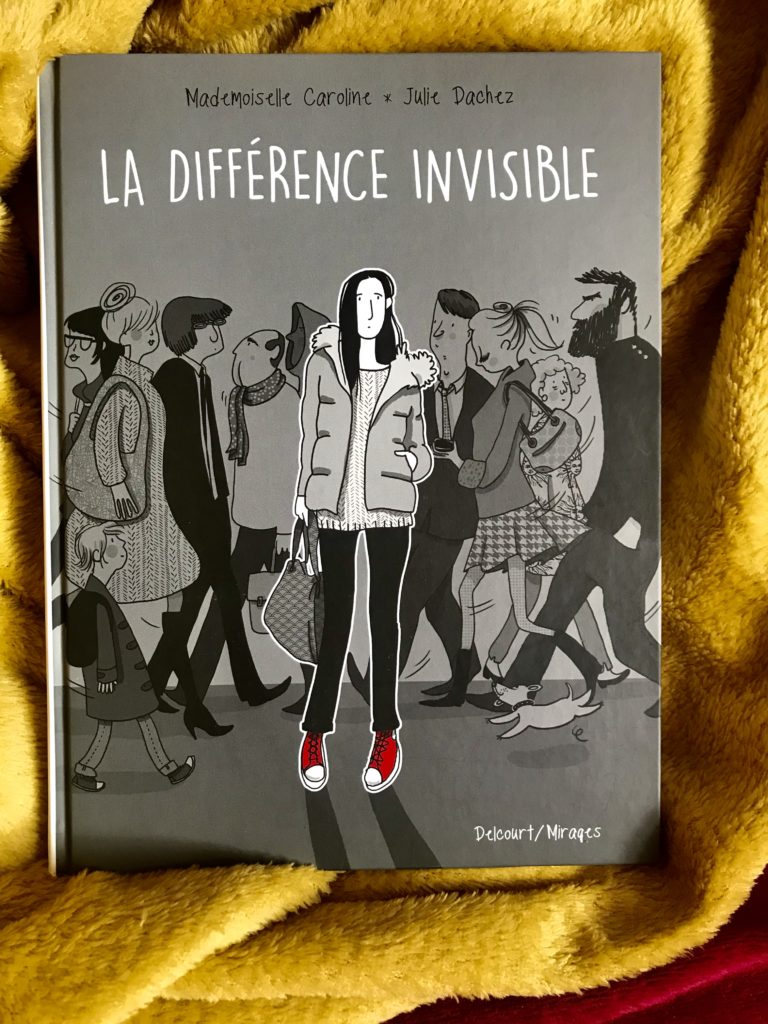

Jusqu’à peu, lorsqu’on pensait à l’autisme, on imaginait une personne mutique, fuyante, incapable de s’intégrer en société, parfois même entravée par un handicap mental. Cela peut être le cas mais pas forcément. L’autisme comprend un éventail de particularités cognitives d’intensité très variable, toutes regroupées sous le terme générique de Trouble du Spectre Autistique (TSA). L’autisme est un trouble neuro-développemental, d’origine biologique, avec un large spectre de spécificités. Il serait plus juste de parler des autismes plutôt que de l’autisme. Le niveau d’intelligence des personnes avec un TSA va d’une intelligence supérieure à une déficience intellectuelle sévère. Le syndrome d’Asperger est une forme d’autisme sans déficience intellectuelle ni retard de langage même si, contrairement à une autre idée reçue, toutes les les personnes ayant ce syndrome ne sont pas surdouées ou fortes en mathématiques.

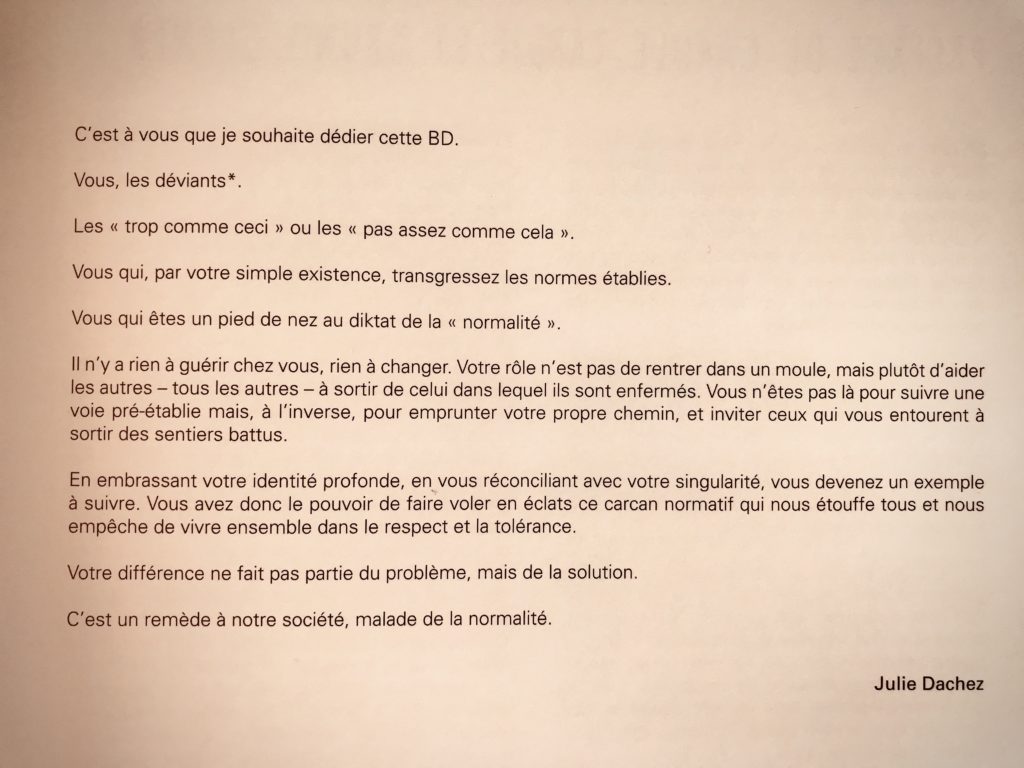

Jusqu’à peu, lorsqu’on pensait à l’autisme, on imaginait une personne mutique, fuyante, incapable de s’intégrer en société, parfois même entravée par un handicap mental. Cela peut être le cas mais pas forcément. L’autisme comprend un éventail de particularités cognitives d’intensité très variable, toutes regroupées sous le terme générique de Trouble du Spectre Autistique (TSA). L’autisme est un trouble neuro-développemental, d’origine biologique, avec un large spectre de spécificités. Il serait plus juste de parler des autismes plutôt que de l’autisme. Le niveau d’intelligence des personnes avec un TSA va d’une intelligence supérieure à une déficience intellectuelle sévère. Le syndrome d’Asperger est une forme d’autisme sans déficience intellectuelle ni retard de langage même si, contrairement à une autre idée reçue, toutes les les personnes ayant ce syndrome ne sont pas surdouées ou fortes en mathématiques. C’est de cette forme d’autisme dont a longtemps souffert Julie Dachez avant qu’un diagnostic ne soit posé sur les “étrangetés” qui la différenciaient de son entourage. De mettre un nom sur ses malaises lui a permis de se positionner dans la vie, de suivre des études adaptées et d’ainsi pouvoir se réaliser. A présent, elle est docteure en

C’est de cette forme d’autisme dont a longtemps souffert Julie Dachez avant qu’un diagnostic ne soit posé sur les “étrangetés” qui la différenciaient de son entourage. De mettre un nom sur ses malaises lui a permis de se positionner dans la vie, de suivre des études adaptées et d’ainsi pouvoir se réaliser. A présent, elle est docteure en

Au début de l’histoire l’on découvre Marguerite – l’un des pseudonymes de

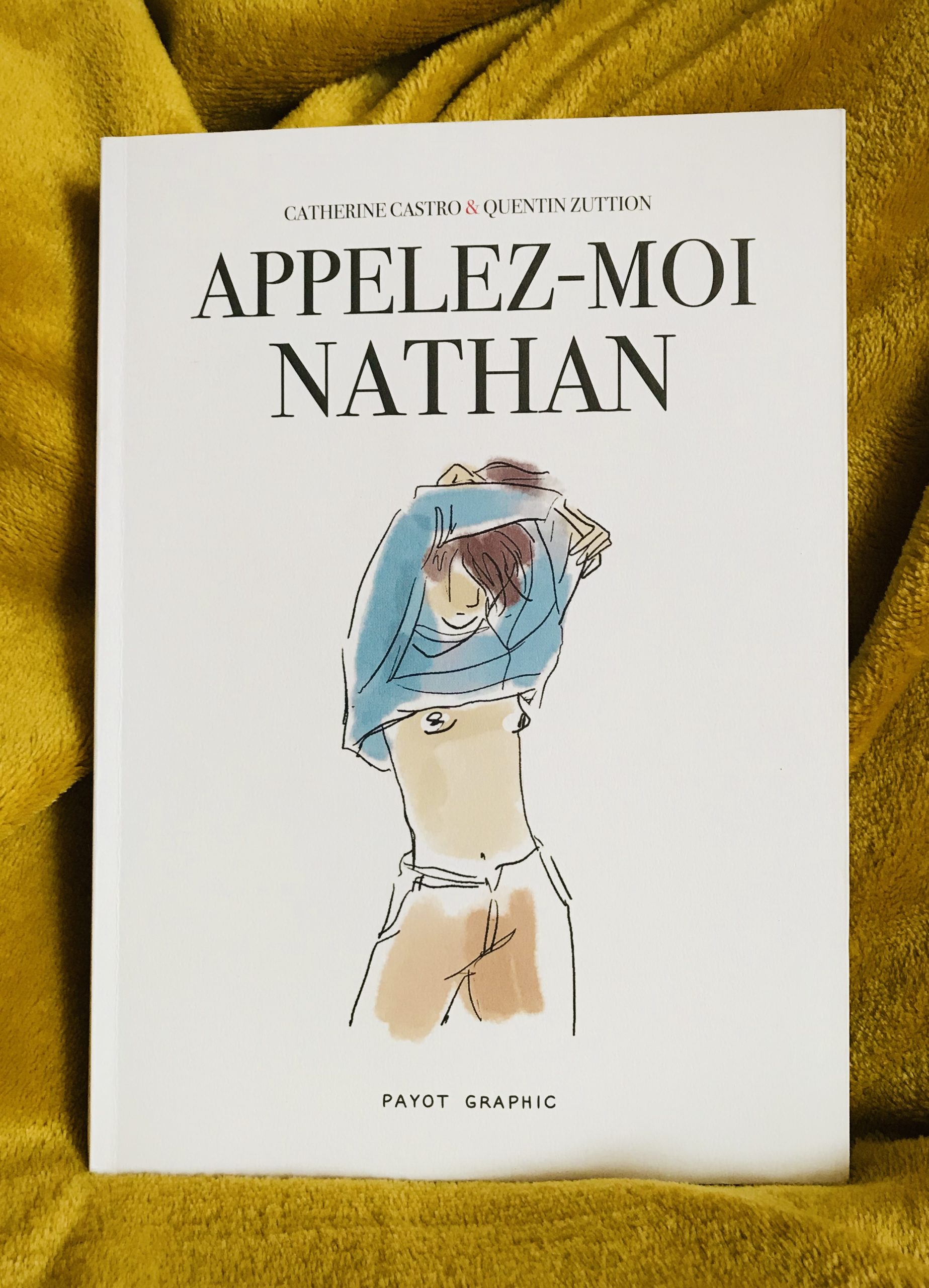

Au début de l’histoire l’on découvre Marguerite – l’un des pseudonymes de  Un jour, la jeune Lila voit ses seins s’arrondir, ses hanches s’élargir et ses menstruations arriver. Dégoutée par la transformation de son corps, elle refuse d’aller à la piscine, se braque contre ses parents, cesse d’avoir de bonnes notes à l’école et s’automutile. Elle se déteste. Elle déteste son corps. Elle déteste grandir et devenir une femme. Une réaction normale pour un

Un jour, la jeune Lila voit ses seins s’arrondir, ses hanches s’élargir et ses menstruations arriver. Dégoutée par la transformation de son corps, elle refuse d’aller à la piscine, se braque contre ses parents, cesse d’avoir de bonnes notes à l’école et s’automutile. Elle se déteste. Elle déteste son corps. Elle déteste grandir et devenir une femme. Une réaction normale pour un  Devenir “il”, corriger les résultats de la loterie génétique pour être enfin lui-même, sera l’objectif de Nathan, or l’on imagine aisément – bien que ce soit difficile à imaginer pour une personne

Devenir “il”, corriger les résultats de la loterie génétique pour être enfin lui-même, sera l’objectif de Nathan, or l’on imagine aisément – bien que ce soit difficile à imaginer pour une personne  entourent et aux personnes qui considèrent cela comme une abominable anormalité – la douleur des personnes transgenres, l’incompréhension à laquelle elles doivent faire face, leur mal-être et leur combat quotidien pour être acceptées telles qu’elles sont. Cette BD est incontournable afin que ce qui est encore considéré, par certains, comme une “monstruosité” soit enfin accepté. Au final l’important c’est l’âme de la personne. L’essence et non le corps.

entourent et aux personnes qui considèrent cela comme une abominable anormalité – la douleur des personnes transgenres, l’incompréhension à laquelle elles doivent faire face, leur mal-être et leur combat quotidien pour être acceptées telles qu’elles sont. Cette BD est incontournable afin que ce qui est encore considéré, par certains, comme une “monstruosité” soit enfin accepté. Au final l’important c’est l’âme de la personne. L’essence et non le corps. Catherine Castro est journaliste, grand reporter et auteure. Elle a publié plusieurs livres chez Denoël et J’ai lu. Titulaire d’un master d’Histoire de l’Université Panthéon-Sorbonne, elle travaille notamment pour le magazine “Marie-Claire”, elle a également suivi une formation en réalisation documentaire.

Catherine Castro est journaliste, grand reporter et auteure. Elle a publié plusieurs livres chez Denoël et J’ai lu. Titulaire d’un master d’Histoire de l’Université Panthéon-Sorbonne, elle travaille notamment pour le magazine “Marie-Claire”, elle a également suivi une formation en réalisation documentaire. Les personnes qui liront la BD s’interrogeront peut-être. Prendre des hormones à l’adolescence, commencer une transition aussi jeune est-ce bien raisonnable? N’est-ce pas un peu tôt? Finalement tous les jeunes ont des problèmes qui disparaissent à l’âge adulte (que l’on croit voir disparaître mais qui ne disparaissent pas vraiment, sinon quel que soit le genre ou les préférences sexuelles, il n’y aurait pas autant de monde en thérapie, suivi par des psys, des analystes ou des coaches de toutes sortes). Si vous avez ce type de doute, je ne peux que vous diriger vers

Les personnes qui liront la BD s’interrogeront peut-être. Prendre des hormones à l’adolescence, commencer une transition aussi jeune est-ce bien raisonnable? N’est-ce pas un peu tôt? Finalement tous les jeunes ont des problèmes qui disparaissent à l’âge adulte (que l’on croit voir disparaître mais qui ne disparaissent pas vraiment, sinon quel que soit le genre ou les préférences sexuelles, il n’y aurait pas autant de monde en thérapie, suivi par des psys, des analystes ou des coaches de toutes sortes). Si vous avez ce type de doute, je ne peux que vous diriger vers